談吉納斯特拉《第一鋼琴奏鳴曲》(op.22)的教學實踐

文/劉 柳 馬冬妮

談吉納斯特拉《第一鋼琴奏鳴曲》(op.22)的教學實踐

文/劉 柳 馬冬妮

內容提要

本文從鋼琴實踐的角度出發,分別對吉納斯特拉《第一鋼琴奏鳴曲》(op.22)在讀譜與背譜、速度與節拍節奏以及踏板與指法這三個方面進行實例分析,更為充實鋼琴教學實踐中的內容。

吉納斯特拉 第一鋼琴奏鳴曲op.22 實踐分析

阿爾伯特·吉納斯特拉是20世紀阿根廷重要的作曲家之一,他以獨特而新穎的創作理論,將現代與傳統,表現主義與民族主義風格相融合,使和聲語匯及節奏形態呈現出多樣性、多變性,這不僅在現代鋼琴音樂發展的進程中起到了推動的作用,同時也成為了當今鋼琴演奏及實踐中重要的研究課題之一。

鋼琴實踐是一項以提高讀譜、視譜、彈奏技巧、理論分析和對不同風格音樂的審美等各方面能力為主要內容的學習。在這里,以吉納斯特拉《第一鋼琴奏鳴曲》(op.22)的學習與演奏為例,筆者將從以下三個方面進行分析說明。

1.讀譜、背譜的技巧

在學習和演奏《第一鋼琴奏鳴曲》(op.22)的過程中,除了要了解作曲家及作品的曲體結構,初步掌握作品的基本風格,還應注意譜號、調號、節拍、節奏和速度,以及音高、時值、表情記號的變化。

在這首奏鳴曲中,節拍的變化尤為頻繁,如:第一樂章音樂始終在3/4、2/4、8/8、6/8、5/8、9/8等節拍中進行,使音樂在節奏重音不斷變化中前行,生動體現了熱情似火的音樂風格。第三樂章音樂由5/4發展至2/2,并在音樂主題的再現處回到5/4,12/4,并結束于5/4節拍。在譜號變換方面,這一作品的四個樂章均有體現,最容易被忽略的有:第一樂章第9小節和第20小節處,在讀譜、視奏的過程中經常將已經更換為低音譜表的音符,習慣性地按高音譜表的音符來彈奏。

而關于背譜演奏,在鋼琴演奏與實踐中,是尤為重要的環節。由于在20世紀的鋼琴音樂中,作曲家已經打破傳統音樂的思維,將民族音樂語匯注入到作品中,這使曲式結構、和聲織體、旋律等產生了質的變化,從而出現了個性化的不協和的音樂風格,這為背譜帶來很大的困難。為了更為準確完整地背譜,關于《第一鋼琴奏鳴曲》(op.22),主要運用分析記憶法、運動記憶法、聽覺記憶法三種方法進行背譜。

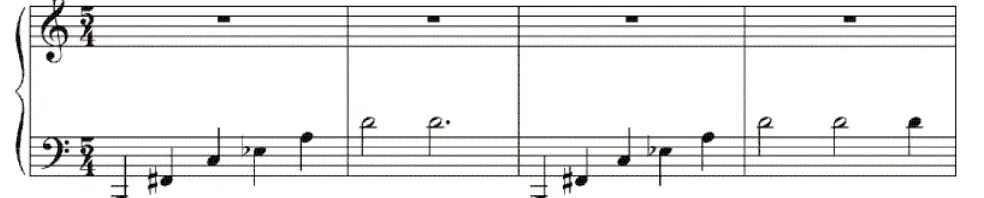

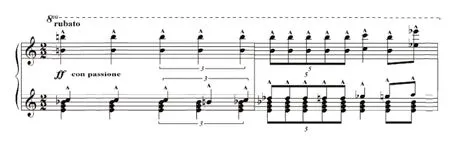

分析記憶法是指在確定音樂作品體裁的基礎上,通過對結構、調性、和聲等方面進行深入透析,根據這些音樂的框架進行記憶。如第一樂章為奏鳴曲式,在呈示部與再現部處出現調性復合;而在展開部中,可以根據對調性、樂句及音樂材料劃分進行記憶,這樣可以大大提高背譜的質量,避免前后內容的混淆(見譜例1)。

譜例1:《第一鋼琴奏鳴曲》第一樂章

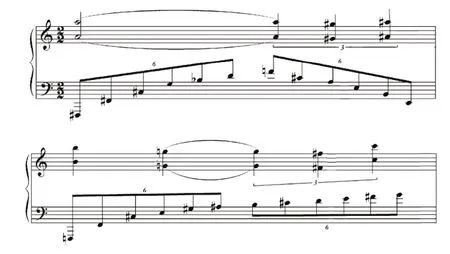

運動記憶法指的是一首鋼琴作品在經過無數次的反復練習后,手指和大腦的運動神經下意識地做出連續的動作,這種方法屬于慣性思維的記憶法。音樂被稱為具有連貫性的時間藝術,在演奏的過程中是允許停頓思考的,因而,我們在背譜演奏急板樂章時首要解決的是指法的合理設定問題,以避免慣性動作紊亂導致忘譜。吉納斯特拉《第一鋼琴奏鳴曲》第二樂章和第四樂章都是屬于急板的無窮動的,旋律性較弱的樂章。我在背譜的過程中,經常利用一些輔助手段,如:手指在鍵盤中位置的記憶,這需要在識譜階段就養成固定每一音組的位置并合理指定指法的練琴的好習慣(見譜例2)。

譜例2:《第一鋼琴奏鳴曲》

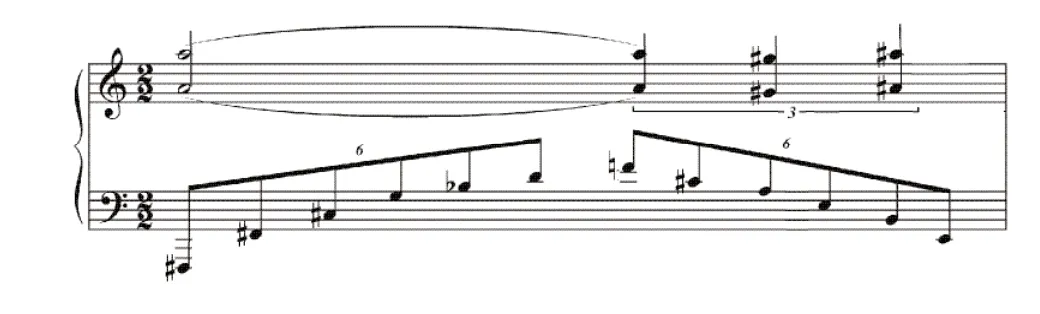

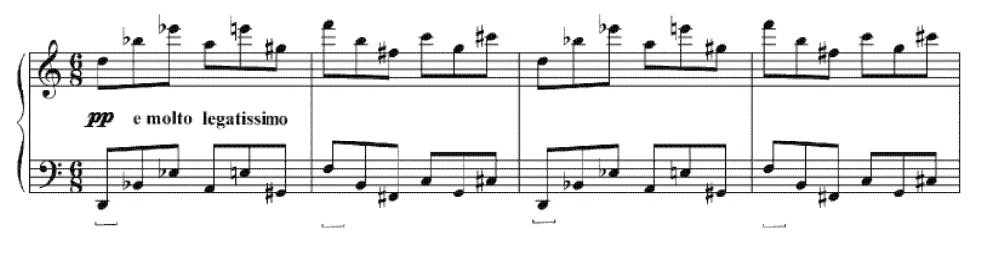

聽覺記憶法以音響效果為主,通過對樂曲的旋律、和聲、調式調性等所產生的音響進行強化記憶,適用于第三樂章。這一樂章的音樂主題,源于克里奧人的吉他定弦音(E—A—d—g—b—e1),吉納斯特拉運用了十二音序列音樂的創作手法及阿根廷的五聲音階對這些音組重新進行排列,使音樂的民族特征更為突出(見譜例3);在B段中,作曲家打破了原來的音高等組織規律,使旋律具有復調對位的特點,也體現了十二音的創作模式。在音樂發展至第30小節處,便可根據高音譜表中的八度音進行旋律性的記憶,同時要記住低音譜表中的音型(見譜例4)。

譜例3:《第一鋼琴奏鳴曲》第三樂章

譜例4:《第一鋼琴奏鳴曲》第三樂章

第三樂章是整首奏鳴曲中背譜難度較大的一個樂章,在實際的演奏過程中,我們首先要大量地聽唱片,學習、理解并熟知音樂的處理及彈奏提示,如:可利用時值的變化、樂句的結構變化進行記憶,以加強內心聽覺的記憶。

2.速度、節拍節奏的變化

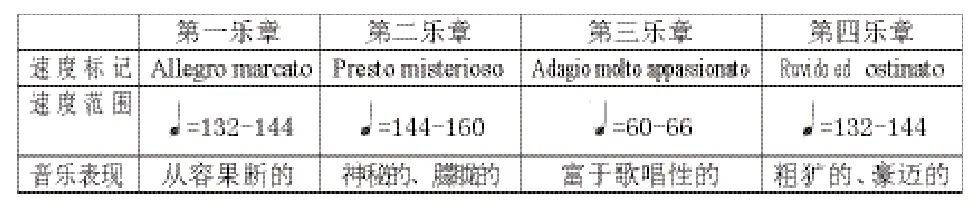

節奏的精確度,在鋼琴演奏與學習中是至關重要的。在學習《第一鋼琴奏鳴曲》(op.22)時,要認真查閱每一個樂章的速度標記,并且對每一個速度標記,以及它們所要求的速度范圍,進行準確的定位。結合對音樂的理解,在實際彈奏技術等方面限制的因素,對作曲家標記的原速度進行合理的調節,準確把握作品的音樂內容(表1-1)。即便在音樂中出現很多表情記號,也要保持速度的統一。為了穩定穩固心里節奏,筆者在練習的過程中,常常運用節拍器來控制。

表1-1:

此外,關于作品中出現的rubato和passione的處理,兩者均為自由的速度標記,但后者所表達的是熱情、沖動的音樂情緒。當這兩個術語出現在作品中,如:第三樂章第34小節,同時出現的rubato和con passione,在速度、力度上應遵循前緊后松、先快后慢,音量伴有漸強趨勢的處理原則(見譜例5)。

譜例5:《第一鋼琴奏鳴曲》第三樂章

此外,在吉納斯特拉的奏鳴曲中最常見的是節拍的頻繁變化,這為作品在速度與節奏的統一性帶來很大的困擾。為了不破壞音樂作品的完整性,當節拍有所改變時,應從樂譜中找出前后兩段的共同點來銜接,如:分解節拍,分解音的時值等。

2.1關于三連音的練習

彈奏連音時,在我們的腦海中,應始終有一個基本的概念,即節奏的均衡。其中,以四分音符構成的三連音最難掌握節奏,在彈奏時很容易將第三個音彈得快又短,從而造成節奏不準確,向前追趕向前沖刺的現象。在練習的過程中,首先要對每一個音的時值進行分解,由慢到快,熟悉三連音彈奏的時間比例,再將其帶入正確的節拍進行彈奏(見譜例6)。

譜例6:《第一鋼琴奏鳴曲》第三樂章

2.2關于復節奏的練習

復節奏是指不能按正常節奏比例來計算音的時值,并且演奏時在時間順序上以交錯的方式為主的節奏型,如:三對二,三對八等,這在第三樂章中經常出現。在彈奏時,首先應該精確計算雙手在節奏上的對應點,并在一定的節奏框架內根據各自的節奏韻律做自由的處理(見譜例7)。

譜例7:《第一鋼琴奏鳴曲》第三樂章

3.踏板、指法的設定

在鋼琴演奏與學習的過程中,另一個衡量演奏者是否具備獨立處理音樂作品的能力的標準是踏板的運用,踏板的正確靈活運用不僅可以改變音色,并使聲部之間取得良好的平衡,還可以成為判斷音樂風格的標志。

20世紀的鋼琴音樂為多元化發展的趨勢,因而,對音響共鳴提出了新的要求。為了更加貼近作曲家所追求的音色音響及音樂風格,筆者在《第一鋼琴奏鳴曲》(op.22)中運用了以下幾種踏板的踩踏方法:

切分踏板是指彈奏兩個不在同一和聲范疇的和弦,在不遺留第一個和弦音的同時,要將兩個和弦無縫隙地連接好。如第一樂章第1—4小節、122—126小節、200—204小節中的踏板,在和弦較快速度地變換時,隨著音樂向上的進行,音量也隨之漸強、音質變厚,在這里除了要求盡量利用手指連接每一個音符,切分踏板也起到了豐富音質的作用。

在彈奏琶音組時,為了明確每組的第一個八度的最高音或最低音,如:第一樂章第47—49小節和第101—105小節中出現的八度音和右手跟進的十六分音符,要在每次彈奏八度音及每組十六分音符中的第一個音后迅速更換新踏板。另外,第三樂章的踏板運用法是這首奏鳴曲中最有難度的,即手指踏板。運用這種踏板法,主要為了保持一些具有較長時間的持續音。如:第三樂章第7小節、第16小節,都是利用這個踩踏的技巧取得了特殊的音響效果。

非連音的踏板適用于第四樂章,聲音短促有力并厚重。在四分音符隱伏旋律上,踏板的踩踏時間需要略長一些,以作為重音的處理,明晰旋律線條(見譜例8)。而在第60小節中,為了取得豐滿的音響效果,需要在兩個連續的八度和弦上使用同一個踏板,也就是說,彈奏第一個八分音符的瞬間立即使用踏板,直至第二個十六分音符彈奏完成。

譜例8:《第一鋼琴奏鳴曲》第四樂章

吉納斯特拉在《第一鋼琴奏鳴曲》(op.22)中,對演奏者提出的另一個新的要求是,在這些固定音型的進行中力求模糊的、朦朧的、神秘的色彩。因此,我在演奏時特別注意傾聽,在制音踏板與弱音踏板的配合踩踏后獲得的色彩效果(見譜例9)。

譜例9:《第一鋼琴奏鳴曲》第二樂章

除此之外,關于指法的設定,也是演奏者詮釋音樂的重要手段之一。根據每個人手的特性,正確設定并運用指法,可以更為準確、流暢、完整地彈奏作品。鋼琴的指法設定有很多種,最常用的有順指、轉指、雙六度指法等運用的設定。

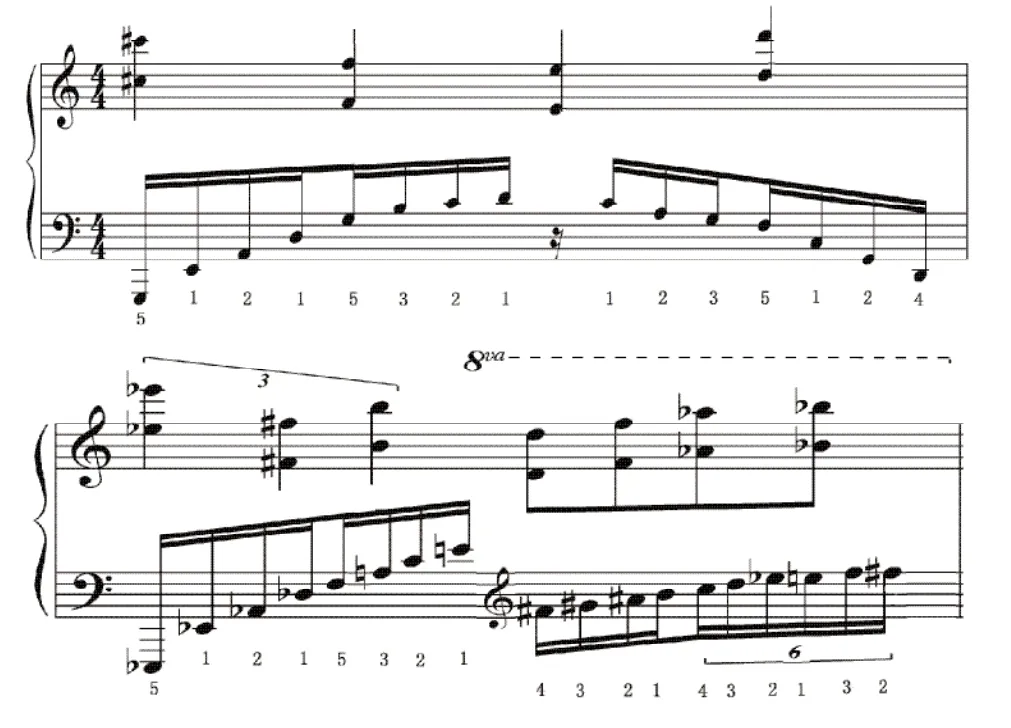

順指指法即自然位置的指法,一般多用于音階和琶音的彈奏之中,其規律為:右手123—1234—12345,左手321—4321 —54321。在第一樂章第102—103小節,第四樂章第1—4小節的音階彈奏中,我們可以將四個音或三個音劃分為一組,并加重每一組第一個音的彈奏力度,與三拍子的律動取得一致。第二樂章第1—4小節,雙手彈奏的是短琶音,這一琶音的構成是三個音為一組,在穩定彈奏位置的同時,手指要做到自然的伸展動作,結合隱伏旋律的走向(D—bE—E—F—#C音),左手的5指和右手的1指在松弛的彈奏下去后配合手腕平穩的動作將力度移至左手的1指和右手的5指(見譜例10)。

譜例10:《第一鋼琴奏鳴曲》

轉指指法是指彈奏五音范圍以外,通過穿指的方法來完成的。在譜例11中,左手1指要從2、3、4、5指音下穿過,彈奏時首先要固定轉指后每一組音的位置,手腕保持橫向平穩的運動,對1指轉指動作進行單獨的分解練習,以避免重音的出現。

譜例11:《第一鋼琴奏鳴曲》第三樂章

此外,在彈奏雙三度、雙六度時,仍然注意盡量避免四指和五指彈奏黑鍵或強音。在《哈農鋼琴練指法》中,我們可以得知,雙三度右手彈奏基本的指法為 或 ,雙六度是 。在《第一鋼琴奏鳴曲》Op.22中,我們要根據實際彈奏的情況,將這一基本指法的設定進行合理的調整,重新組合并運用。(見譜例12)。

譜例12:《第一鋼琴奏鳴曲》第二樂章

以上是筆者對《第一鋼琴奏鳴曲》(op.22)的教學實踐分析,雖然《第一鋼琴奏鳴曲》體現出濃厚的現代音響的特點,但在體裁的運用方面,吉納斯特拉仍然傾向于傳統的奏鳴曲體裁的選擇,由此可以看出,歐洲傳統音樂對作曲家在創作方面所產生的重要的影響。

[1]樊禾心著.《鋼琴教學論》[M].上海:上海音樂出版社,2011

[2][美]約瑟夫·班諾維茨著,朱雅芬譯.《鋼琴踏板法指導》[M].上海:上海音樂學院,1993

[3][英]肯尼迪·布林恩著,唐奇竟等譯.《牛津簡明音樂詞典》[M].北京:人民音樂出版社,2002

(責任編輯 霍 閩)

劉柳(1981年— )女,沈陽音樂學院藝術學院講師。

馬冬妮(1963年— )女,沈陽音樂學院副教授。