以體定教:現(xiàn)代詩歌的文體特征初探

☉江蘇師范大學(xué)教師教育學(xué)院 尹遜才 嚴(yán) 欣

以體定教:現(xiàn)代詩歌的文體特征初探

☉江蘇師范大學(xué)教師教育學(xué)院尹遜才嚴(yán)欣

現(xiàn)代詩歌教學(xué)可以說是當(dāng)下閱讀教學(xué)的難點,許多教師對于現(xiàn)代詩歌該教什么很是煩惱。這其中原因很多,但現(xiàn)代詩歌難以把握的文體特征無疑是教學(xué)的最大障礙。上海師范大學(xué)的王榮生教授指出要“依據(jù)文本體式確定教學(xué)內(nèi)容。”[1]本文通過梳理近三十年有關(guān)現(xiàn)代詩歌研究的資料,對現(xiàn)代詩歌的文體特征進行描述,以求對現(xiàn)代詩歌教學(xué)有所裨益。

一、現(xiàn)代詩歌起源及其兩大流脈

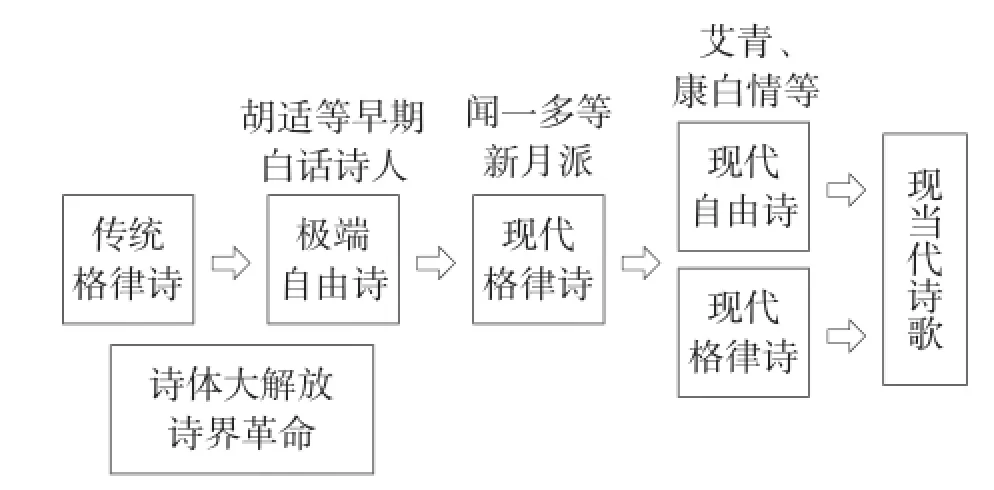

19世紀(jì)末20世紀(jì)初,黃遵憲、梁啟超等首倡“詩界革命”,改良舊體詩。20世紀(jì)20年代,胡適大力倡導(dǎo)“詩體大解放”,新體詩徹底代替舊體詩,“無體之體”成為現(xiàn)代詩的最顯著特征。20世紀(jì)30年代,因過分自由的現(xiàn)代詩流弊不斷顯現(xiàn),以聞一多為代表的新月派詩歌理論家們又提出現(xiàn)代格律詩的主張。現(xiàn)代詩歌自此分流為現(xiàn)代自由詩和現(xiàn)代格律詩(見圖一)。

圖一 現(xiàn)代詩歌發(fā)展流變

從歷史發(fā)展的角度來看,現(xiàn)代自由詩的數(shù)量遠遠超過現(xiàn)代格律詩的數(shù)量。但從教材的角度來看,入選的現(xiàn)代格律詩則要遠超現(xiàn)代自由詩。此外,從目前現(xiàn)代詩的創(chuàng)作來看,現(xiàn)代自由詩也有向現(xiàn)代格律詩靠近的傾向。因而本文在論述現(xiàn)代詩歌的文體特征時,以現(xiàn)代格律詩為主,以現(xiàn)代自由詩為副。這樣處理一是著眼于現(xiàn)代詩歌教學(xué)的需要,一是著眼于現(xiàn)代詩歌的發(fā)展趨向。

任何文學(xué)作品,都不外乎形式特征和內(nèi)容特征。以下研究就分別從形式和內(nèi)容兩個方面闡述現(xiàn)代詩歌的文體特征。

二、現(xiàn)代詩歌的形式特征

(一)嚴(yán)謹(jǐn)有序的結(jié)構(gòu)

現(xiàn)代詩歌較之散文、小說等其他文體具有更加明顯的結(jié)構(gòu)特征,這主要源于其直觀的外形結(jié)構(gòu)。

1.分行建構(gòu)

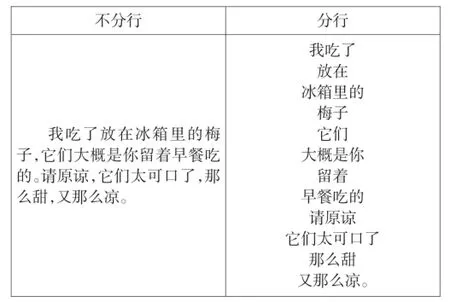

分行建構(gòu)的詩行是現(xiàn)代詩歌最標(biāo)志性的特征之一。西方詩歌在長期的發(fā)展中逐漸形成一些基本的范式:在分行上,每四行一節(jié),或每兩行一節(jié);在排列上,詩行之間全部左對齊,或者第二個詩行與第四個詩行后退一格。[2]西方的這種分行建構(gòu)詩歌的范式被中國詩人接受,《文學(xué)旬刊》從1922年起分別刊登了鄭振鐸與滕固的文章《論散文詩》,文壇上展開了散文詩與詩的差別的爭論,最終確定以“分行”作為區(qū)別現(xiàn)代詩與散文的重要標(biāo)準(zhǔn),這一標(biāo)準(zhǔn)逐漸被詩人以及普通大眾所接受,成為現(xiàn)代詩歌形式的主要特征之一,甚至有人以此當(dāng)作一段文字是否是詩歌的評判標(biāo)準(zhǔn),如一張便條,如果分行排列了,有人就認(rèn)為應(yīng)將其當(dāng)作詩來讀(見圖二)。

圖二 便條的兩種不同排列形式

這種認(rèn)識當(dāng)然存在問題,分行建構(gòu)只是現(xiàn)代詩明顯的外在特征之一,并非全部,因而不能絕對化。

2.流暢自然的分段布局

現(xiàn)代詩歌在分行建構(gòu)其內(nèi)容的同時還常獨具匠心地以節(jié)(或稱“段”)為單位,在起承轉(zhuǎn)合的內(nèi)容安排上,在追求自然流暢的節(jié)奏上,以及在和諧動聽的韻律等方面力圖建構(gòu)一個完滿的行文布局,特別是追求建筑美的現(xiàn)代格律詩更是如此。以節(jié)為單位,劃分全詩的詩行結(jié)構(gòu)既是對西方詩體分行建構(gòu)的學(xué)習(xí),也是對中國古典詩詞的繼承,比如中國古代的詞就常以上闋、下闋或上片、下片為全文分節(jié)。節(jié)與節(jié)之間有因內(nèi)容的遞進、并列、順承等關(guān)系而鋪排,有為適應(yīng)詩人內(nèi)心的情感波動、情緒強弱變化而外化于詩行排列的。如:

鄉(xiāng)愁

余光中

小時候

鄉(xiāng)愁是一枚小小的郵票

我在這頭

母親在那頭

長大后

鄉(xiāng)愁是一張窄窄的船票

我在這頭

新娘在那頭

后來啊

鄉(xiāng)愁是一方矮矮的墳?zāi)?/p>

我在外頭

母親在里頭

而現(xiàn)在

鄉(xiāng)愁是一灣淺淺的海峽

我在這頭

大陸在那頭

這首詩在格式布局上,不僅有或長或短、有疏有密、時而整齊時而參差的分行排列,而且在分行的同時還分四個小節(jié)。這四個小節(jié)在內(nèi)容上不僅有一定的順序關(guān)系,而且每一小節(jié)就所描述的主要內(nèi)容來看,關(guān)系也甚是緊密。從詩人情感宣泄上視察本詩的外在格局,這樣的分節(jié)布局無不體現(xiàn)詩人呈遞進式的奔騰的情感之流的外化。

如果以為分節(jié)的詩文格局是現(xiàn)代格律詩的專利,那就錯了。追求情感自然而然地宣泄的自由詩有時也可以隨著詩人感情之流的波動分段,自由詩可分段也可不分段,全憑詩人抒情的需要自由安排,就像吳思敬教授所說的“自由詩不是絕對的不講形式,只是它沒有固定的一成不變的形式。從某種意義上說,比起格律詩來說它的要求沒有降低,而是更高了。”[3]

一生推崇自由詩的艾青,他的大量詩歌形式自由灑脫,也不時地任情緒宣泄而自然而然地分節(jié)布局。

我愛這土地

艾青

假如我是一只鳥,

我也應(yīng)該用嘶啞的喉嚨歌唱:

這被暴風(fēng)雨所打擊著的土地,

這永遠洶涌著我們的悲憤的河流,

這無止息地吹刮著的激怒的風(fēng),

和那來自林間的無比溫柔的黎明……

——然后我死了,

連羽毛也腐爛在土地里面。

為什么我的眼里常含淚水?

因為我對這土地愛得深沉……

本詩僅分兩節(jié),而后一節(jié)絕對是作者情感的高度升華,是全詩思想內(nèi)容的中心。分節(jié)與否不是區(qū)分自由詩與格律詩的尺度,如果說現(xiàn)代格律詩的分節(jié)布局是追求形式美,那么自由詩的分節(jié)建構(gòu)就是順應(yīng)情感的放任自流,是沒有固定形式的形式。

3.或參差或齊整的長短詩行

現(xiàn)代詩突破了古詩較為嚴(yán)整的語句字?jǐn)?shù)限制,詩行的長短較為自由,主要有以下幾種類型:

(1)每行字?jǐn)?shù)相等。如聞一多的《罪過》全詩每行均九音[4](一個漢字為一個音節(jié)即一個音數(shù))。

(2)每行字?jǐn)?shù)不相等。如卞之琳的《斷章》首行八音,次行十音,三行九音,末行八音。

(3)每段行數(shù)相等,每行字?jǐn)?shù)也相等。如卞之琳的《寂寞》每段分四行,每行均為八音。

(4)每段行數(shù)相等,但是每行字?jǐn)?shù)不等。如郭沫若的《靜夜》全詩共兩段,每段四行,四音八音四音八音/四音七音七音四音排列。

(5)每段行數(shù)不等,每行字?jǐn)?shù)也不相等。如何其芳的《我們的生活是多么寬廣》。

(6)每段行數(shù)相等,相應(yīng)的行上字?jǐn)?shù)相等。如余光中的《鄉(xiāng)愁》全詩四段,每段都是三音十音四音五音。

分行、分節(jié)、音數(shù)等共同構(gòu)成了現(xiàn)代詩歌文體外部形式特點,就詩歌文體小類而言,現(xiàn)代格律詩的工整度大于現(xiàn)代自由詩。

(二)簡潔凝練的語言

詩歌必須用語言文字這樣的物質(zhì)媒體傳達,詩的境界、情感、內(nèi)容等都必須落實到語言文字上。現(xiàn)代詩歌語言是美的,美在其細膩別致的詞語、和諧融洽的換韻、以及行云流水般的節(jié)奏句式。

1.細膩別致的詞語

(1)繼承傳統(tǒng)的精準(zhǔn)用字、用詞

古詩詞由于其格律的嚴(yán)格要求,有限的字?jǐn)?shù)里可能表現(xiàn)的意義是豐富的,所以小到一個字都非常重要。現(xiàn)代詩歌摒棄了古典詩歌格律的桎桔,更顯開放自由的同時,其用詞也絕不失去細膩別致的美感。就余光中的《鄉(xiāng)愁》來說,“小小的郵票”“窄窄的船票”“矮矮的墳?zāi)埂薄皽\淺的海峽”,這其中“小小的”“窄窄的”“矮矮的”“淺淺的”等詞使用得就非常形象生動:“小小”“窄窄”“矮矮”“淺淺”不僅刻畫出了詩人筆下意象的形態(tài)美,同時細小、狹窄、低矮、淺層更能襯托出游子思鄉(xiāng)之情的濃烈與深厚,感情的流露更為自然。徐志摩《再別康橋》“輕輕的我走了,正如我輕輕的來,我輕輕的招手,作別西邊的云彩。”“悄悄是別離的笙簫,夏蟲也為我沉默,沉默是今晚的康橋。”詩人用“輕輕”“悄悄”強調(diào)環(huán)境的安靜也寫出詩人不忍打破這寧靜美的小心翼翼,看似灑脫離去,實為對康河的眷戀與不舍。“沉默”本是用以形容人的無言狀態(tài),此處將夏蟲的不鳴擬人化,似乎夏蟲能讀懂、能理解詩人的不舍,也為詩人守護這份寧靜美。在斟酌詩歌內(nèi)部用字、用詞上,現(xiàn)當(dāng)代詩人繼承了中國古典詩歌用詞別致、用字精準(zhǔn)的特點,是在揚棄基礎(chǔ)之上的大膽創(chuàng)新,是在取其精華基礎(chǔ)上的追求自由。

(2)開拓創(chuàng)新的大白話

現(xiàn)代詩歌除了繼承傳統(tǒng)詩歌細膩、凝練的用詞特點外,還有其棄文言求白話的典型的語言特點。呂周聚等人所作《中國現(xiàn)代詩歌文體多維透視》一書中,更是詳細地將現(xiàn)代詩歌的語言特征歸結(jié)為“文白相混”“歐化”“口語化”等特點。我們以為,這樣的總結(jié)全面得當(dāng)。現(xiàn)代詩歌之所以又叫“白話詩”,當(dāng)是從其語言特征上的命名。“文白相混”是剛剛走上白話之路詩人的大膽嘗試,是傳統(tǒng)格律詩向白話詩過渡的產(chǎn)物;“歐化”的語言是學(xué)習(xí)西方現(xiàn)代詩歌的產(chǎn)物,是居旅求學(xué)于國外的游子吸收舶來品化為己用的成果,周作人、魯迅的早期白話詩語言歐化的特征明顯;“口語化”是“詩界革命”“詩體大解放”等詩歌運動倡導(dǎo)者用新詩體代替舊詩體的改良。現(xiàn)代詩歌之所以博得大眾喜愛,之所以人人都讀得懂,就在于其白話的語言適應(yīng)了大眾的審美要求。我們以為,現(xiàn)代詩歌的大白話除了有以上三個特點外,還具有用歌行體語言,這與晚清以文為詩、以民歌句式等因素入詩有關(guān)。比如賀敬之的《回延安》、李季的敘事長詩《王貴和李香香》,這些詩歌不僅語言如話,而且還多運用地域方言,更是適應(yīng)了當(dāng)時普通勞苦大眾的審美需要。

(3)語言的朦朧化

現(xiàn)代詩歌發(fā)展到20世紀(jì)70年代末80年代初,興起了朦朧詩的潮流,以顧城、舒婷、北島、江河、食指為代表,朦朧詩在詩壇上掀起了一陣朦朧之風(fēng),朦朧詩的語言晦澀朦朧,言辭大膽叛逆,給人霧里看花、水中望月的感覺。象征、夸張和大膽的想象能讓詩歌語言平淡中顯朦朧,如顧城的《一代人》:

黑夜給了我黑色的眼睛

我卻用它尋找光明

詩歌短短兩行,簡短的十八個字,語言看似平白如話,讀者似乎讀懂了又好像沒讀懂,簡潔的語言背后隱藏的是富有哲理的主題。象征的手法運用使其平白如話的語言朦朧了。朦朧詩的語言常常有一層紗,需要讀者抽絲剝繭,領(lǐng)會語言背后的真意。

2.和諧融洽的韻律

可以說現(xiàn)代白話詩是反對傳統(tǒng)詩詞格律的產(chǎn)物,然而在其發(fā)展過程中又發(fā)生了某些變化,中國的現(xiàn)代詩歌是在革新與改良的過程中不斷發(fā)展的。中國的古典詩歌講究押韻,韻腳是詩歌押韻所形成的,詩行末尾相近或相同韻母的字的重復(fù)出現(xiàn),它常常給人帶來節(jié)奏感,韻腳往往成為詩歌文體區(qū)別于其他文學(xué)體裁的表征。語言學(xué)家王力在其著作《現(xiàn)代詩律學(xué)》一書中很詳細地研究了現(xiàn)代詩歌的韻腳問題,并且總結(jié)出現(xiàn)代詩歌“四行隨韻”、偶體詩的“兩行一韻”、三行一段,同一段用同一韻的“三隨式”、二四押一韻一三押一韻的“雙交韻”、偶行押韻奇行不押韻的“單交韻”、純西方式的“抱韻”不依“隨韻”“交韻”和“抱韻”的“雜體詩韻”以及“疊句”[4]。然而,就詩歌韻律的問題,持不同詩歌理念的詩歌理論者和詩歌創(chuàng)造者們曾開展多次爭論和改良,最明顯的結(jié)果是詩壇因詩歌外部韻律問題劃分為“現(xiàn)代自由詩”和“現(xiàn)代格律詩”兩種詩歌文體。我們以為要探究現(xiàn)代詩歌的押韻問題難度較大,就詩歌文體特征而言,現(xiàn)代詩歌的韻律是和諧融洽的,這一點從詩歌的朗讀上就可以明顯體會。若真要為現(xiàn)代詩歌的韻律特點總結(jié)出規(guī)律,我們以為還得就文體小類分開討論。

(1)自由詩

嘗試中的早期白話詩明確要從文言的束縛中解放出來,擺脫詩歌的韻腳限制,特別是追求無韻詩的胡適、康白情、周作人等人,他們走向了自由詩的極端自由,提倡完全不押韻。無韻詩用大膽的嘗試擺脫了古典格律的桎桔,但不押韻的現(xiàn)代詩歌又易于散文化,所以接著又出現(xiàn)了自由韻、換韻的主張,現(xiàn)代自由詩押韻變得和它的名字一樣自由,即可押韻也可不押韻,可一韻到底也可中途換韻。只要融洽協(xié)調(diào),語言自然上口就可以,押韻是為了滿足詩歌內(nèi)容的需要,現(xiàn)代自由詩呈現(xiàn)出“有韻固然好,沒有韻也無妨”[5]的自由狀態(tài)。

劉半農(nóng)、艾青、戴望舒、郭沫若、何其芳等詩人都是在否定格律的否定之否定中不斷地探索現(xiàn)代詩歌的創(chuàng)作。后來,無韻體詩歌再次興起,中國詩壇出現(xiàn)的無韻詩和靈活押韻詩體爭奇斗艷的現(xiàn)象還在持續(xù)。

(2)格律詩

格律詩人所追求的音樂美就是其韻律與節(jié)奏。聞一多的《詩的格律》開創(chuàng)了現(xiàn)當(dāng)代新詩格律的嚴(yán)格要求,他力求保存中國傳統(tǒng)詩歌的格律美,在捍衛(wèi)詩歌傳統(tǒng)的同時又要求有所突破,現(xiàn)代詩歌的格律化一定程度上遏制了詩歌散文化的弊端。現(xiàn)代格律詩并不是講究固定格律的格律詩,它有別于傳統(tǒng)詩,如郭沫若一韻到底的《煤中爐》,戴望舒韻腳嚴(yán)整的《雨巷》以及聞一多的《發(fā)現(xiàn)》等。

綜上所述,不論是現(xiàn)代自由詩還是現(xiàn)代格律詩,不論是有韻詩還是無韻詩,只要符合詩人抒情需求、滿足讀者審美情趣,給人以和諧自然的審美體驗就符合詩歌的韻律美。

3.抑揚頓挫的節(jié)奏句式

詩歌有韻律的特點形成了詩歌節(jié)奏,詩歌的節(jié)奏是詩歌語言音樂性的集中體現(xiàn)。鄭敏說:“詩歌不能脫離語言的音樂性,詩歌是語言音樂性的集中體現(xiàn)。”[6]現(xiàn)代詩歌的節(jié)奏應(yīng)當(dāng)是有感而發(fā)的,又徘徊于自然和格律之間。詩歌作為語言的藝術(shù),其不同于繪畫、書法、雕塑等可摸可觸的藝術(shù)形態(tài),其藝術(shù)性用言語符號形式表現(xiàn),外化為人能感觸到的物,那就是在聽別人朗讀時的一串串抑揚頓挫的音節(jié)流。構(gòu)成詩歌節(jié)奏的關(guān)鍵因素不僅在于韻律而更在于句式。現(xiàn)代詩人雖已無法固守嚴(yán)密與規(guī)整的傳統(tǒng)節(jié)奏,外來詞語的使用也足以讓詩歌在傳統(tǒng)的節(jié)奏上發(fā)生變異與調(diào)整,但是現(xiàn)代詩歌絕非沒有節(jié)奏。

現(xiàn)代詩人對詩歌節(jié)奏的探索大致可以分為三類:一類是以聞一多等新月派為代表的格律詩人所追求的“三美”之一“音樂美”;一類是以胡適為代表的早期白話詩人所追求的“自然的語氣節(jié)奏”[2]的節(jié)奏觀;還有一類則是郭沫若等人追求的情緒自然消長的“內(nèi)在律”[2]。我們以為按照詩體大致可以歸結(jié)為兩類:一類是現(xiàn)代自由詩的節(jié)奏,另一類是現(xiàn)代格律詩的節(jié)奏。現(xiàn)代自由詩的節(jié)奏更顯其自由的本質(zhì)特點,節(jié)奏或發(fā)于自然的語言、字眼或起于自然的情緒、情感;現(xiàn)代格律詩的節(jié)奏便是詩歌的格律。

以感情來獲得詩歌節(jié)奏的自由詩,其涓涓的情感之流就是節(jié)奏,自由詩的節(jié)奏已經(jīng)很近似我們?nèi)粘?谡Z的停頓,很符合人說話的生理機能習(xí)慣,更重要的是這里的節(jié)奏是隨感而發(fā)、隨情而起的。現(xiàn)代格律詩則不以為然,為了與散文劃清嚴(yán)格的界限,人們對詩歌的節(jié)奏安排了相對靈活的標(biāo)準(zhǔn)。如:

這是/一溝/絕望的/死水,

清風(fēng)/吹不起/半點/漪淪。

不如/多扔些/破銅/爛鐵,

索性/潑你的/剩菜/殘羹。

《死水》是聞一多格律詩的典范,本詩嚴(yán)格遵守其詩歌“音樂美、建筑美、繪畫美”的理論主張,從本小節(jié)看其音樂美可以發(fā)現(xiàn):每行詩句由四個“音尺”[7]組成,每個音尺三字或兩字相間,排列以二三二二為主,首句的二二三二排列位置稍有不同,符合其現(xiàn)代詩歌包容開放的特點,其后三句句式齊整又體現(xiàn)格律詩規(guī)范工整的特點。可以說格律詩的節(jié)奏是以很有規(guī)律的音節(jié)上的單位構(gòu)成的,而自由詩則不是。

除此之外,我們以為詩人還喜歡用排比、復(fù)沓的句式增加詩歌的節(jié)奏感,句式的反復(fù)強調(diào),以及大體上整齊的句式不僅增加了詩歌的感情基調(diào),也讓詩歌的節(jié)奏更加明顯。為了突顯詩歌的節(jié)奏美和詩歌的音樂性,特定句式的復(fù)沓,確實能夠如擊鼓般收到意想不到的效果,也讓詩歌更易于傳頌,更適合朗讀。

三、現(xiàn)代詩歌的內(nèi)容特征

(一)意象

詩歌這一文藝體裁,總是能夠在窄小的空間范圍內(nèi)表達出無限的內(nèi)容,詩歌的傳情達意也總是借助日常生活也集中地反映日常生活。詩人艾青說:“意象是詩人感覺到并寫入詩中的具體事物。”[8]黃永武也認(rèn)為:“意象是作者的意識與外界的物象相交會,經(jīng)過觀察、審思與美的釀造,成為有意境的景象。”[9]

綜上所述,意象來源于生活,是人能夠感知的,能寄托詩人情感的普通的物,這平凡的物在詩人的筆下總能給人不平凡的審美感受。如徐志摩的《再別康橋》那句“那河畔的金柳,是夕陽中的新娘。”“新娘”作為一意象來寫“柳”絕對是一種別樣的新、別樣的美,柳樹有多美,不好感知也不好想象,新娘有多美,日常生活經(jīng)驗會給讀者肯定的答案。再如余光中的《鄉(xiāng)愁》更是把無形的“鄉(xiāng)愁”極為恰當(dāng)?shù)鼗没捎行蔚摹班]票”“船票”“墳?zāi)埂薄昂{”,看不見摸不著的內(nèi)在情感因素用實實在在的物象外化,讀者品讀起來能夠感同身受了。抽象化具體,陌生化熟悉,寄托情思和志向是意象最主要的作用。

(二)意境

意境是多個意象營造的詩歌內(nèi)容環(huán)境,是詩歌造象立意所能達到的藝術(shù)境界。朱光潛說:“每首詩都自成一種境界,無論是作者或是讀者,在心領(lǐng)神會一首好詩時,都必有一幅畫境或是一幕戲景,很新鮮生動地突現(xiàn)于眼前。”[10]意境美體現(xiàn)在刻畫假丑惡時,刻畫得讓人恨之入骨,在營造真善美時,又讓人為之動容,塑造意境的目的就是讓讀詩者能夠身臨其境,能夠感同身受。

意境是詩人在其詩歌文本中借助意象所抒發(fā)的情感、所言說的志向,以及所要闡發(fā)的道理等所要達到的藝術(shù)境界。詩人用多個意象連綴組成意境,它的總體特征是情景交融的,在情與景的渾然一體中又給人不同的審美層次。以聞一多的《死水》為例,這一溝死水本是丑陋的,毫無生機的,在詩人的筆下卻是色彩斑斕,活潑快活的,用這樣的反襯法來營造意境給人一種丑的美,越是寫得美越是表現(xiàn)內(nèi)心極度的厭惡,詩人塑造的意境是想用反諷的手法鮮明地表現(xiàn)出死水的腐臭本質(zhì),是把對舊中國那一幅令人極度失望的現(xiàn)狀極為內(nèi)斂地笑談出來,這首詩充滿著對黑暗社會的詛咒,是詩人作為愛國者永不妥協(xié)的斗志的體現(xiàn)。戴望舒的名作《雨巷》,陰沉狹窄的巷子,孤獨徘徊的“我”,還有那個結(jié)著愁怨的像丁香一樣的姑娘。這些象征性的意象共同構(gòu)成了一種象征性的意境,隱晦含蓄地表達出詩人那種既迷惘失落又有所期待的情懷,給人一種朦朧而又幽深的意境美。讀到《雨巷》,腦海里自是一幅撐著油紙傘漫步雨中巷子的畫卷。

意象和意境的聯(lián)系甚是緊密,二者的結(jié)合構(gòu)成了詩歌的內(nèi)容主題。意象是詩歌內(nèi)容的最小因素,多個意象的巧妙組合構(gòu)成意境,意象的美和意境的美往往是結(jié)伴而至,相輔相成,它們的共同作用是讓讀詩者走進詩人描繪的畫卷中去,是詩人將其所思、所感等瞬間狀態(tài)的視覺、聽覺、觸覺等形象地表現(xiàn)出來。

(三)豐富飽滿的情感

詩歌,是文人墨客情感的宣泄。沒有情感可能是說明文、科普類文章,但絕對不會是詩歌。而且詩歌具有較之散文、記敘文甚至戲劇、小說更明顯、更強烈、更豐富飽滿的情感。其豐富性體現(xiàn)在詩的情感內(nèi)容上,詩的情感內(nèi)容可以包括親情、友情、愛情、山水情、故鄉(xiāng)情、愛國情等;詩歌情感的飽滿性可以從詩歌情感的表現(xiàn)形態(tài)上看,大致包括喜悅歡樂、痛苦悲哀、悔恨懊惱、憤怒不平和豪邁壯闊;就詩歌豐富飽滿的情感抒發(fā)方式而言,我們以為大致歸結(jié)為直抒胸臆和間接抒情,間接抒情就是常用的借景抒情和托物言志。

1.直抒胸臆

詩人的遭遇影響詩人的情緒,或是喜樂或是凄苦或是悲哀,文字是最好的宣泄媒介,詩歌是最好的抒情體裁。詩歌的直抒胸臆最常見的標(biāo)志就是詩歌里第一人稱“我”的使用。如艾青的《我愛這土地》“為什么我的眼里常含著淚水/因為我對這土地愛得深沉。”食指的《相信未來》“我依然固執(zhí)地鋪平失望的灰燼/用美麗的雪花寫下/相信未來。”是“我”的情感、“我”的情緒不是別人的,是“我”自己的,所以“我”能真真切切地感受,也迫不及待地想要抒發(fā)出來,是真實的、按捺不住的情感體驗。但是需要明確的是,有時這個詩中的“我”不一定實指詩人自己,而是包含詩人在內(nèi)的一群人或一部分人,而詩人之所以用“我”就是為了更直接地抒發(fā)情感。除了第一人稱“我”的使用外,詩人將第一人稱“我”和第二人稱“你”或“您”的搭配使用也是為了便于直接抒情,舒婷的《祖國啊,我親愛的祖國》全詩更是用“我”對“你”的直接言說直接對話來抒情,“你以傷痕累累的乳房/喂養(yǎng)了/迷惘的我/深思的我/沸騰的我/那就從我的血肉之軀上/去取得/你的富饒/你的榮光/你的自由/祖國呵/我親愛的祖國”“你”和“我”的交叉運用仿佛與人交談,是“我”對“你”的情感的直接表露,兩個人很親近,情緒的表達也就自然而然不加掩飾了。就好比一個人對另外一個人說“我喜歡你”比說“我喜歡他”更讓聽者心情愉悅一樣,讀者讀到這樣的抒情詩時會有一種和詩人交流之感,仿佛詩人是在對自己說話,抒發(fā)的情感更為直接,讀者也更易于感受到。

2.觸景抒情

詩是情和景相結(jié)合的產(chǎn)物,詩歌的境界在于情與景能夠恰到好處地契合,“情”是詩人的有感而發(fā),“景”是詩歌意象,是客觀實在的物。“情感”和“意象”兩個要素共同構(gòu)成詩歌的境界。如果說“意象”是構(gòu)成詩歌的最小要素,那么“情感”就自然而然是詩歌的必然要素。不同的景或許會生發(fā)不同的情,同一景在不同的心緒下看來也有不同的情,觸景生情是人作為有感情的動物最自然而然的生理體驗,借景抒情不是古典詩歌的專利,現(xiàn)代詩歌觸景抒情的佳作亦是不少。其中徐志摩的《再別康橋》算得上是典范:

那河畔的金柳,

是夕陽中的新娘;

波光里的艷影,

在我的心頭蕩漾。

軟泥上的青荇,

油油的在水底招搖;

在康河的柔波里,

我甘心做一條水草!

河畔那如新娘般的“金柳”、柔波蕩漾的“康河”、招搖著油油的“青薦”組成的美麗精致,讓作者甘心做一條水草,寧愿與康河融為一體,這樣的情是何等的無私,何等的眷戀,何等的不舍,景的美拖住了詩人的腳步也拖住了詩人的心,所以詩人離去時是悄悄的、輕輕的,不忍心打破這種美而小心翼翼。

3.托物言志

詩歌的意象不僅可以觸發(fā)詩人的情,還可以在情緒里暗示詩人的愿望。詩歌意象背后經(jīng)常隱藏著一個更深刻的主題,所謂詩言志,就是這個道理。詩人艾青的作品《魚化石》,表面上看是詠物詩,實質(zhì)上這魚化石背后隱藏著的是被十年“文革”迫害的知識分子的遭遇,說明了在斗爭中前進的道理。聞一多的《死水》看似寫一溝無望的死水,實質(zhì)要寫的是舊中國的千瘡百孔,毫無生機,詩人要暗示的是舊中國政府統(tǒng)治的黑暗。迫切希望改變舊中國的現(xiàn)狀的愛國之情就是這么自然而然地抒發(fā)出來。卞之琳的抒情詩《斷章》僅當(dāng)作愛情詩來理解就顯得膚淺了,你我之間相互聯(lián)系又相互轉(zhuǎn)換的關(guān)系其中包含了耐人尋味的哲理,而不是男歡女愛這么單調(diào)的。郭沫若《天上的街市》,從燈火初明的街聯(lián)想到天上的星,從天上的星又想到牛郎織女的傳說,詩人盡想象與聯(lián)想之能事,寄托著對美好世界的期盼和自由生活的向往。這樣的詠物詩很多,單純地詠物是詩歌主題的表層,意味深長地言志才是詩歌主題的內(nèi)涵。

詩歌是最富有感情的文學(xué)體裁,也是最易抒情言志的文學(xué)體裁,不論寫景狀物還是寫事寫人,詩歌里一定包含有血有肉的感情。寫真情實感,酣暢淋漓地吐露心扉;用形象表達思想感情,含蓄內(nèi)斂地托物抒懷,都是在抒情。

(四)常用表現(xiàn)技巧

現(xiàn)代詩歌的表現(xiàn)技巧是詩歌作為藝術(shù)表現(xiàn)形態(tài)完美的加工方式。現(xiàn)代詩歌的表現(xiàn)技巧千變?nèi)f化,且還在不斷地發(fā)展創(chuàng)新,此處我們簡單概括出幾種常見的技巧,這些常見的表現(xiàn)技巧方式也是中學(xué)語文教材中現(xiàn)代詩歌常用的表現(xiàn)技巧。

1.融合大膽想象的象征手法

象征手法是詩人大膽想象的表現(xiàn)。象征手法從法國傳入,它和中國傳統(tǒng)的比興有著相似之處,中國現(xiàn)當(dāng)代詩人在繼承傳統(tǒng)和學(xué)習(xí)外國的基礎(chǔ)之上不斷發(fā)展象征技法,李金發(fā)是中國現(xiàn)代詩壇上真正大規(guī)模使用、并努力推廣象征技法進行詩歌創(chuàng)作的詩人,但是其詩歌較為晦澀難懂。戴望舒的象征手法是融合中西方的產(chǎn)物,部分作品很淺顯卻很典型。以《雨巷》為例,詩人把現(xiàn)代詩歌的象征技巧發(fā)揮到極致,每一個小意象背后都象征著現(xiàn)實生活中某一現(xiàn)狀:那個丁香一般的“姑娘”實為美好希望的象征;而那個陰濕的“雨巷”則象征著現(xiàn)實的黑暗束縛,當(dāng)是社會現(xiàn)狀的縮影;而那個獨自徘徊的“我”象征著追求希望卻不可得的人們。詩人在詩歌的創(chuàng)作中運用隱晦曲折、富含暗示性的意象來傳情達意,在極少的字詞里融匯著極其濃厚的意味。隱喻、暗示和想象是象征手法實現(xiàn)的主要手段,象征手法更能表達詩人內(nèi)心深處含蓄的感情。

2.言外有意的反諷手法

反諷是言外有意又不可直說時常用的技巧,新中國成立以前以及十年“文革”浩劫時期詩人的創(chuàng)作會用上這種技巧,不僅在于自保,更在于用反語加深正面的情感。結(jié)合詩歌創(chuàng)作背景和詩人生活的時代背景,聞一多的《死水》當(dāng)是反諷的典型之作:死水本當(dāng)是黑暗骯臟、污穢渾濁、毫無生機,然而在詩人那里,死水卻是另外一番景象:綠成翡翠,繡出桃花,織一層羅綺,蒸出云霞,還有綠酒、珍珠似的白沫、歡快的花蚊、跳躍的水珠和叫喚的青蛙。這樣的死水不僅色彩艷麗,而且很有生機,死水不死。詩人句句反語,反諷這死寂的社會,越是諷刺得厲害越是恨鐵不成鋼,急切之情無法言說。

3.善于提煉和升華主題

詩歌語言凝練內(nèi)容緊湊的特點,造成詩人喜好選擇最動人的片段和瞬間,有的是把極大、極廣的空間或時間范圍壓縮,如余光中的《鄉(xiāng)愁》;有的僅截取一個典型片段抒情言志,如卞之琳的《斷章》。雖然詩歌較之其他文學(xué)體裁更顯短小精悍,但是其善于提煉和升華主題的特點使其多了分玲瓏,多了分別致。就主題分類而言,現(xiàn)代詩歌又可分為愛情詩、諷刺詩、哲理詩、送別詩、詠物詩、詠史詩等。艾青的《我愛這土地》最后兩句:“為什么我眼里常含淚水/因為我對這土地愛得深沉”就是全詩愛國主題的升華與提煉。現(xiàn)代詩歌是一種簡短而含蓄的文學(xué)體裁,講究以小見大,達到言有限而意無窮的境地。

4.反復(fù)詠嘆的復(fù)沓句式

反復(fù)是詩歌創(chuàng)作常用的一種藝術(shù)手法。反復(fù)詠嘆的句式不僅可以增加詩句的節(jié)奏感,形成現(xiàn)代詩歌的音樂性,還可以在一而再、再而三的強調(diào)中抒發(fā)詩人真摯的情感。舒婷的《祖國啊,我親愛的祖國》里一次又一次地復(fù)沓著“我是你……我是你……”的句式,把祖國從貧窮的過去到心酸奮斗的現(xiàn)在、到充滿希望的未來串聯(lián)起來,不僅使全詩節(jié)奏感強烈,還真摯地表達了對祖國的深情。同樣余光中的《鄉(xiāng)愁》也是用復(fù)沓的句式貫穿全詩,它們的復(fù)沓句式是同一或相似句式的連續(xù)復(fù)沓,類似于排比的修辭方式。除此之外,還可以是同一或相似句式的間隔復(fù)沓,甚至有的詩歌僅在首、尾兩段復(fù)沓,形成首尾呼應(yīng)的美感。

詩歌的表現(xiàn)技巧絕不是僅有上述四種,表現(xiàn)技巧作為詩歌創(chuàng)作的技法在不斷地發(fā)展中。詩人所用的表現(xiàn)技巧一方面體現(xiàn)了其詩歌創(chuàng)作的匠心,另一方面詩人熟練運用的表現(xiàn)技巧一定程度上也形成了詩人獨特的創(chuàng)作風(fēng)格。

綜上可見,依據(jù)現(xiàn)代詩歌文本體式確定教學(xué)內(nèi)容可以教的內(nèi)容很多,正確的教學(xué)內(nèi)容直接影響教學(xué)方法的選擇和實施,更直接影響著學(xué)生的學(xué)習(xí)效率。中學(xué)語文教材是中學(xué)生學(xué)習(xí)語文知識的媒介,其收入的文本具有典型性、適齡性、規(guī)范性等特點,就現(xiàn)代詩歌文本而言,沒有艱澀難懂的文本,所收入的基本是文體特征明顯且蘊含豐富語文知識的詩歌。

注釋:

[1]王榮生.依據(jù)文本體式確定教學(xué)內(nèi)容[J].語文學(xué)習(xí),2009,(10).

[2]呂周聚等.中國現(xiàn)代詩歌文體多維透視[M].濟南:山東人民出版社,2009.

[3]吳思敬.吳思敬論新詩[M].北京:中國社會科學(xué)出版社,2013.

[4]王力.現(xiàn)代詩律學(xué)[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2004.

[5]胡適.胡適文集(3)[M].北京:人民文學(xué)出版社,1998.

[6]鄭敏,吳思敬.新詩究竟有沒有傳統(tǒng)[J].粵海風(fēng),2001,(1).

[7]聞一多.唐詩雜論詩與批評[M].北京:三聯(lián)書店,1999.

[8]艾青.詩論[M].北京:人民文學(xué)出版社,1980.

[9]黃永武.中國詩學(xué)[M].北京:新世界出版社,2012.

[10]朱光潛.詩論[M].北京:北京出版社,2011.