小浪底農業旅游園區規劃的傳承與創新

支華遂 趙林強

摘要近年來,人們愈發重視農業旅游,對農業旅游的多元化需求也越來越高。小浪底農業旅游園區隸屬小浪底風景區,是黃河黃金旅游帶的重要組成部分。在小浪底農業旅游園區規劃中,通過對其現狀環境及文化背景的研究,確定了傳承與創新的設計理念,描述了規劃結構、分區設計和技術與工程創新,從而闡述了本次規劃的具體措施。

關鍵詞農業旅游規劃;保護;創新

中圖分類號TU986文獻標識碼A文章編號0517-6611(2015)31-183-03

Heritage and Innovation of Xiaolangdi Agriculture Tourism Planning

ZHI Huasui1, ZHAO Linqiang2(1. Zhoukou Planning, Architecture and Survey Design Institute, Zhoukou, Henan 466000; 2. Tongji Architectural Design (Group) Co., Ltd. (TJAD), Shanghai 200092)

AbstractNowadays, people pay more attention to agriculture tourism, and the multiple demands for agriculture tourism have improved. Xiaolangdi agriculture tourism belongs to Xiaolangdi scenic spot on Yellow River, and it is an important part of the Yellow Rivers golden tourism belt. During the plan of Xiaolangdi agriculture tourism, the concept of the landscape architecture is identified by the research of status environment and the cultural background. In addition, this paper describes the concrete measures by the structure, district design, and the innovation of technology and engineering.

Key wordsAgriculture tourism planning; Protection; Innovation

自黨的十六屆五中全會提出“鄉風文明、村容整潔、管理民主、生產發展、生活寬裕”的新要求,著力推進社會主義新型農村社區建設[1],社會各界人士便積極投入到推進我國社會主義新型農村社區建設的進程中。伴隨其發展,觀光農業、休閑農業、農業旅游等一大批新型農業產業在全國各地發展起來。21世紀起,北京、上海、廣東、四川、河南等地,大力發展創意農業觀光園、創意農業產業園、創意農業合作社等,已經獲得了巨大的經濟效益。但如何在眾多新型農業產業中異軍突起,傳承與創新顯得尤為重要。因此,在傳承傳統農業的前提下,不斷創新發展,對促進城鄉融合,提升農業軟實力,增加農民收入等有著舉足輕重的意義。

1項目背景研究

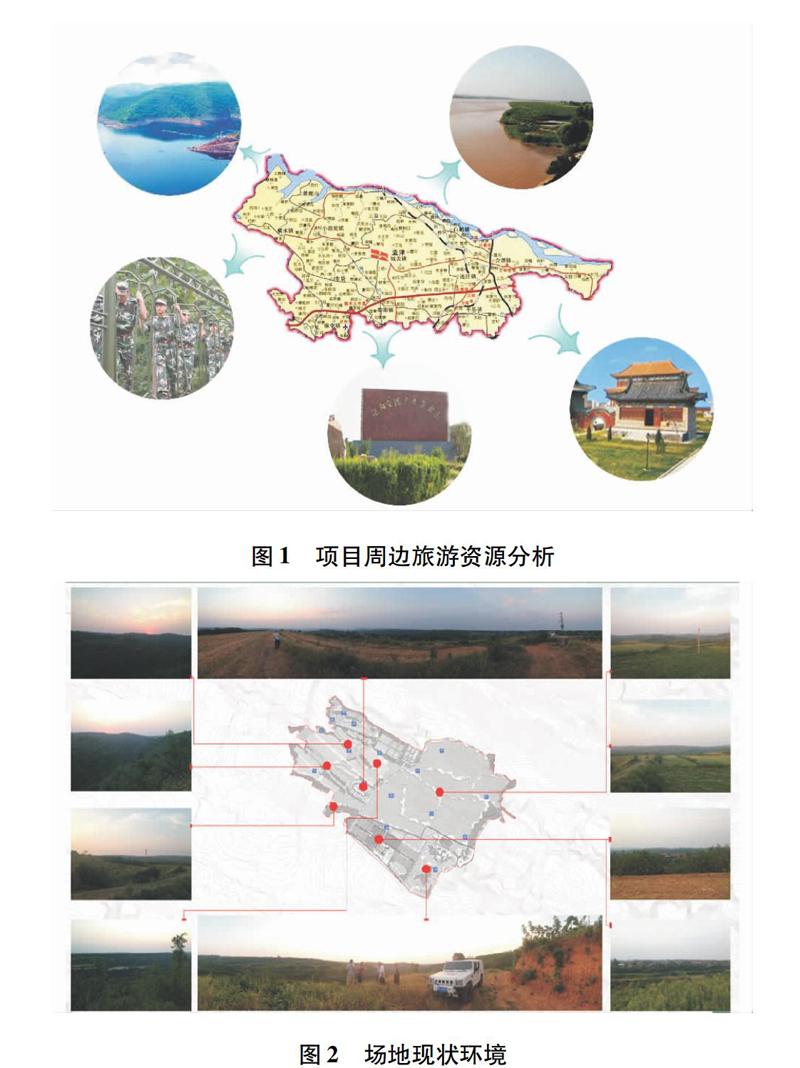

1.1區位條件項目位于邙山余脈,緊鄰黃河,北距孟津縣黃河文化旅游帶、小浪底萬畝森林公園和黃河小浪底風景區8 km,東臨北邙歷史文化旅游經濟帶,西接黃鹿山生態旅游度假區,南抵洛陽空港產業集聚區(圖1),周邊旅游資源豐富,為項目建設創造了得天獨厚的區位優勢。然而如何利用這一優勢,并在眾多旅游項目中脫穎而出,展現出自身的特色顯得尤為重要。

1.2現狀資源分析規劃區域總占地面積867 hm2,其中耕地面積約538 hm2,山地、林地面積約87 hm2。現狀基本為農田和林地(圖2),自然植被資源較豐富,包括17口水井(圖3),為植物栽植及生產、生活用水提供了便利條件。規劃區域內地勢平坦,主坡度在5°~10°,局部地勢低洼,有少量陡坎(圖4)。總體高程在425~445 m,制高點海拔為450 m,最低點海拔為320 m(圖5)。整個區域以南向、西南向為主(圖6),為喜陽植物提供了良好的生長環境,同時也為開展各項休閑體驗活動創造了便利空間。

2設計理念及愿景

2.1設計理念——傳承與創新黃河文明是整個中華文明的源頭和核心,而黃河文明的主要特征之一就是農耕文明[2]。新石器時代起,華夏民族已經成為農業定居的民族。華夏民族的祖先用自己的辛勤勞動,發明了農耕生產工具,培育了五谷農作物、農副產品,馴養了六畜,發明了蠶桑絲綢等。要想更好地認識和發展現代農業旅游,傳承黃河農耕文化遺產的底蘊是必不可少的。保護黃河農耕文化,展示黃河農耕文化,傳承黃河農耕文化是本次規劃的出發點。

游客的體驗是農業旅游發展的核心。以游客的體驗為導向,結合現狀資源,分析園區中可供游客參與體驗的活動類型,創新性地構建一個多元的游客體驗園區。利用場地豐富的黃河文化,根植文化內涵,運用科技元素,引入創意理念,帶動游客參與體驗互動,將小浪底農業旅游園區打造成為集農業生產、黃河農耕文化展示和生態旅游體驗等功能為一體的“產、學、游”中心。

2.2愿景以萬畝生態牡丹園為環境基礎,以牡丹文化、黃河文化為主題,借助小浪底水庫的“高峽平湖”,打造成傳承地域文化,自然景觀獨特,休閑體驗豐富的生態農業旅游度假區。

3方案規劃設計

3.1規劃結構參考孟津縣的總體規劃,依據場地的現有景觀資源,結合市場需求和地域特色,形成“一心、一帶、九區”的空間結構布局(圖7)。

“一心”:占地面積最大的牡丹種植區,總占地面積384.4 hm2;“一帶”:縱穿整個園區的小浪底專線;“九區”:包括牡丹種植區、新型農村社區、現代農業示范區、加工物流和辦公接待區、養生休閑度假區、極限運動體驗區、林下生態養殖區、桶裝水生產基地、黃河農耕文化博物館9個功能分區。

3.2分區設計說明

3.2.1牡丹種植區。位于園區東北部,與場地現有牡丹種植園區相結合,共占地412 hm2。根據市場需求及項目周邊現狀,創新性地發展牡丹產業,致力于牡丹生物工程技術的研究與應用,牡丹系列產品的研發與銷售。牡丹種植區內呈環狀交通,方便產品的加工與運輸。

3.2.2新型農村社區。位于園區南部,占地146 hm2。用于項目區域內村民的集中安置,整個社區共包括3種戶型,且配置有公共服務建筑及基礎服務設施等。基本公共設施均集中布置在社區中心,方便村民使用。公園和小游園供村民在農閑或飯后休憩、交往。

3.2.3現代農業示范區。位于園區西部,占地155 hm2,該區域地形較復雜,溝壑眾多,包括塑料大棚區、日光溫室區和充氣膜溫室區3個分區,以種植高檔蔬菜、花卉和熱帶水果為主。3個分區間的露地間隙栽植普通果樹,選用季相差異的品種,觀花與觀果相結合,如后期營銷需求,可改建為觀光采摘園。充氣膜溫室是該區的一大創新亮點,在高分子材料制成的薄膜制品中充入空氣后而形成溫室結構,除了其本身的基本功能外,還具有相應的景觀功能。將其建于溝壑之上,與周邊果樹想映襯,構成該區的一道靚麗風景(圖8)。

3.2.4加工物流和辦公接待區。位于園區北部,共占地38 hm2,主要用于園區的日常辦公和接待,以及牡丹產品的深加工和現代農業區農產品的保存、加工。內設一個有機生態餐廳,采用充氣膜溫室做法,內部種植各種景觀植物,結合傳統古典園林的景觀要素,豐富整個空間,營造輕松、優美、生態的就餐環境。餐廳采用的所有食材均為園區種植,純天然、無公害。該區的加工物流與牡丹種植區相結合,創新生產牡丹系列產品。

3.2.5養生休閑度假區。包括別墅風情區、老年公寓與窯洞體驗區3個分區,位于園區西北部,共占地24 hm2。其中,別墅風情區的建筑形式為獨棟和聯排,主要用于高檔住宅,也可用于辦公接待(圖9)。老年公寓以四合院的形式圍合空間,不僅為老人提供了靜謐的休憩環境,而且便于集中管理。此外,配置有文化娛樂場所、醫療保健機構等。窯洞體驗區在原有窯洞的基礎上,利用創新科學技術及材料改建,其外部裝修風格與周邊環境相融合,簡潔大方,提供特色餐飲和住宿。

3.2.6極限運動體驗區。位于園區西北部,包括真人CS實戰基地、越野賽車道、山地自行車賽道以及高爾夫練車場,共占地58 hm2。整個區域與養生休閑度假區毗鄰,便于服務游客。其規劃設計由專業公司參與,并且提供后期管理服務工作。本次方案制作用地規劃,具體的場地設計由專業人員進行二次設計。

3.2.7林下生態養殖區。位于園區西部,占地25 hm2。不同于傳統的養殖模式,具有隔離條件好、疾病發生少、成活率高、投資少的特點,既能降低飼養成本,又能給林地加施有機肥[3]。游客可以在養殖區內自行捕獵,同時,區域內設置燒烤區,增加游客的體驗樂趣。

3.2.8桶裝水生產基地。位于園區中部,緊鄰萬畝牡丹園,占地4 hm2。利用場地內豐富的地下水資源,設立專業生產線,制成高檔礦泉水。在供應整個創意農業旅游園區的基礎上,逐漸開展外部銷售。

3.2.9黃河農耕文化博物館。位于園區西南部,占地5 hm2。由于項目臨近黃河小浪底風景區,具有濃郁、獨特的農耕文化,可沿小浪底專線建立黃河農耕文化博物館,展現農耕歷史,陳列農耕工具,并設計農田風光體驗區供游客參與,創意性地繼承和發展黃河農耕文化。

3.3技術與工程創新

3.3.1采用生態農業模式。生態農業是指與區域生態環境、自然資源、市場經濟需求等相適應的,結構合理、穩定高效的農業生態經濟系統[4]。生態農業模式的產生是在生產實踐過程中不斷完善的產物。生態農業模式的定義可概括為:以農業可持續發展為目的,按照生態學和經濟學原理,根據地域不同,利用現代技術,將各種生產技術有機結合,建立起有利于人類生存和自然環境相互協調,實現經濟效益、生態效益、社會效益的全面提高和協調發展的現代農業產業經營體系[5]。根據現狀實際情況,具體采取的模式包括物質多層利用模式、生物防治技術、環境治理與資源開發相結合以及生態旅游模式。

物質多層利用模式是指按照農業生態系統的能量流動和物質循環規律構成的一種良性循環生態模式[5]。具體措施包括使用農產品生產加工產生的腳料與飼料混合喂養牲畜,再將其產生的糞便與其他農家肥混合用于果樹種植、蔬菜種植等,形成良性生物鏈,保持園區內生態平衡,同時降低成本,減少環境污染。

依靠科研機構及高校的技術力量,利用生物防治技術,建立生物防治系統,選用抗病蟲的植物品種,防治病蟲害。選用低毒、高效、低殘留農藥,保證農作物的安全、優質。

環境治理與資源開發相結合主要表現在對于土質較差的區域,先進行生態防護林營造,并根據坡度坡向,做好灌溉及水土保持措施。待土壤質量好轉后,再創建有機蔬菜種植基地和生態果園等。

依據園區現狀,構建生態旅游模式,以市場需求為導向,借助創建生態農業的資源優勢,農產品加工為突破口,旅游觀光服務為手段,大力發展創意生態農業旅游,同時帶動相關產業的發展。

3.3.2高新技術內容。園區采用有機蔬菜種植技術、立體種植技術、節水灌溉技術等高新技術內容,以保證現代農業示范園區種養殖高新技術的實施,提高整個園區的種養殖生產技術水平,確保獲得最高的經濟效益。

4結論與討論

經濟迅猛發展的今天,農業旅游也在經歷著日新月異的變化,但要使它在社會發展浪潮中保持活力,單純依靠傳承或創新都是遠遠不夠的。農業具有濃郁的歷史淵源,一旦被破壞將無法修復。在小浪底農業旅游園區規劃中,對場地現狀采取適當的保護措施,讓游客直接去體驗原生態的農業園區。在保護的同時,跟隨時代步伐,不斷地在設計思路及技術和工程手段上創新,注入新的生命力。希望此方案能為今后國內農業旅游規劃提供參考,在尊重農業遺產的前提下,合理地改造創新,使其蓬勃發展。

參考文獻

[1] 廖海敏.推進新型農村社區建設的思考[J].傳承(學術理論版),2012(20):70-71.

[2] 李玉潔.黃河流域的農耕文明[M].北京:科學出版社,2010:1-5.

[3] 段碧華.林下特色農業實用技術[M].北京:中國農業科學技術出版社,2013:379.

[4] 程國棟.中國西部生態修復試驗示范研究集成[M].北京:科學出版社,2012:437.

[5] 張乃明.綠色農業知識讀本[M].北京:中國社會出版社,2009:42.