關于重新犯罪率的幾點思考

曹瓊洋

【摘要】重新犯罪是個較為復雜的犯罪現象。在實務中,重新犯罪率是衡量這一現象的重要指標。然而,重新犯罪率是否會受到一些因素的影響?究竟與社會治安、監獄行刑、初犯率有何關系,是值得探討的問題。

【關鍵詞】重新犯罪率;社會治安;監獄行刑

中圖分類號:D92

文獻標識碼:A

文章編號:1006-0278(2015)04-073-01

一、重新犯罪率與社會治安的關系

犯罪是一定社會發展階段的歷史產物,它非獨立存在,是成為社會的一個重要部分。發案率和犯罪率是衡量社會治安的一項重要指標。重新犯罪率從一定程度上反映了社會犯罪的情況,它與社會治安狀況的好壞、國家的社會控制水平有著最直接的聯系。

各國的經驗表明,社會經濟發展平穩,則國泰民安,犯罪量少。一旦社會出現動蕩、經濟蕭條等,社會的不安定擾亂了群眾內心,從而在潛移默化中激發了他們的“犯罪情感”。況且,社會不可能存在“無犯罪現象”的真空地帶,在社會治安不穩定的環境下,犯罪數量逐步上升儼然是種必然結果。重新犯罪率是測量社會治安狀況的一項重要指標,是社會控制水平的反映。重新犯罪率越低,社會治安狀況越好,社會控制水平越高,反之亦然。

二、重新犯罪率與監獄行刑的關系

一般認為,重新犯罪率越低,表明監獄行刑效果越高,反之表明監獄行刑效果越低。這意味監獄行刑的成效對重新犯罪率起著決定作用。對此,并不贊同。

首先,將重新犯罪率作為衡量監獄行刑效果的重要指標,有以偏概全之嫌。其一,對于刑滿釋放人員而言,其與社會隔離許久,即使在監獄內改造情況良好,在出獄后“社會適應感”極弱,無論怎樣努力都感覺與社會格格不入,出于各種原因重新犯罪。此時將責任直接歸咎于監獄,顯然是不公平。其二,對于在刑罰執行期間(此處指監禁刑)又犯“新罪”的重新犯罪人員而言,引起他們重新犯罪的原因比較單一。罪犯在執行監禁刑期間又犯新罪,從一定程度上表明監獄監管不力,沒有充分發揮對罪犯的教育和改造作用。不置可否,此種情形的重新犯罪率的確能反映監獄行刑成效。因此,罪犯釋放后的重新犯罪率不能作為衡量監獄行刑成效的重要指標,衡量監獄行刑成效要考慮罪犯在監獄服刑期間的重新犯罪率。

其次,監獄的職能是改造罪犯,監獄行刑與罪犯改造密切相關。但罪犯的改造是具有“時效性”的。所謂罪犯改造的時效性,是指罪犯在刑滿釋放以后受到監獄改造主導性影響的時間跨度。①就罪犯這個群體而言,他們在刑滿釋放出獄后,面對復雜的社會手無足措,他們需要時間適應這既陌生又熟悉的社會。隨著時間的推移,罪犯在監獄內接受的改造成效會逐漸減弱,社會因素對其的影響會逐漸加強。一個刑滿釋放人員完全可以拋開其在監獄內接受的積極思想,忘記其曾受過的“牢獄之苦”,從一個被改造好的人或者說不至于危害社會、危害人類的人變成一個重蹈覆轍的“惡魔”。由于人的差異性,不同類型的罪犯,其改造時效就不相同。換言之,監獄在罪犯改造過程中只是起主導作用,在一定的改造時效內,監獄的主導作用未完全消失,刑釋人員如果重新犯罪,可歸結為監管改造不力。而在改造時效之外,其主導性影響消失,刑釋人員重新犯罪的原因是多樣的,不能把責任僅歸于監獄,即不能將重新犯罪率與監獄行刑必然的結合起來。

最后,根據李斯特的觀點,改造能改造好的,不能改造的不使之為害。換言之,除了社會因素外,個人因素在罪犯改造過程中起著一定的作用。并不是所有的罪犯都能在監獄中得到好的改造。由此,個人因素也是引起獄內服刑罪犯、刑釋人員重新犯罪的一個方面,不可完全將重新犯罪率結果歸咎于監獄。

三、重新犯罪率與初犯率的關系

初犯作為酌定從輕情節,實務界達成共識,但關于初犯的概念卻眾說紛紜。筆者所說“初犯”是相對于“重新犯罪人”而言的,認為初犯就是僅有一次犯罪行為并因此受到刑罰處罰的人。如某監獄2011年釋放3000人,調查發現這3000人中有300人在刑滿釋放后2年內因重新犯罪被判處刑罰,則重新犯罪率為10%。這些人在回歸社會2年內的表現,不乏三種:不再犯罪、重新犯罪(前后罪都為故意犯罪)、又犯罪(前罪或后罪至少有一次出于過失)。“重新”可能是第二次,也有可能是多次。在不考慮被赦免人員數,也不考慮前罪或后罪有一次是出于過失,或都出于過失的情況①的情況下,假設“某年度用A表示”,重新犯罪周期用B表示”,“刑釋人員總數=X”,“刑罰執行完畢回歸社會B年內的重新犯罪人數=Y”,“初犯人數為Z”且“A、B>O,Y+Z=X”,則A年度B年內的重新犯罪率用公式表示為:

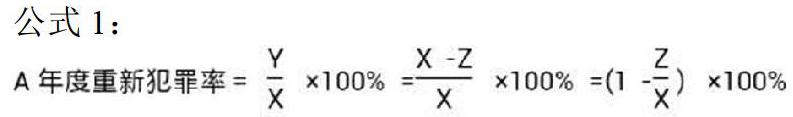

公式1:

分析公式1易知,表示A年度初犯率,由于Z 注釋: ①在實踐中,前罪或后罪有一次是出于過失而犯罪,或都出于過失的犯罪之情形占少數,考慮分析比較的需要,其計數忽略不計。 參考文獻: [1]胡聰.如何考核監獄的時效[J].中國監獄學刊,2009(4). [2]周勇.新西蘭重新犯罪率調查統計的方法和結果[J].犯罪與改造研究,2010(8).