中醫護理干預對腦梗死偏癱肢體功能恢復的影響

李美冰 鐘細燕 林平

[摘要] 目的 探討中醫護理對腦梗死偏癱患者療效的影響。 方法 選擇2010年1月~2014年1月我院收治入院的200例腦梗死偏癱患者作為研究對象,將其隨機分成觀察組和對照組,每組100例。對照組進行常規護理,觀察組在常規護理基礎上采用中醫護理干預方式。對兩組患者護理干預后的運動功能、日常生活能力、肌力進行評估和分析。 結果 實施護理干預后,觀察組的運動功能和日常生活能力、患肢肌力、活動能力均優于對照組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。 結論 中醫護理干預能顯著提高腦梗死偏癱患者的肢體功能,療效顯著,值得臨床推廣應用。

[關鍵詞] 中醫護理干預;腦梗死偏癱;肢體功能

[中圖分類號] R248.1 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-4721(2015)09(a)-0192-04

[Abstract] Objective To investigate the influence of traditional Chinese medicine nursing on the efficacy for patients with cerebral infarction hemiplegia. Methods 200 patients with cerebral infarction hemiplegia treated in our hospital from January 2010 to January 2014 were selected as the study subjects. They were randomly divided into observation group and control group,with 100 patients in each group. The control group was given routine nursing,the observation group was given additional traditional Chinese medicine nursing intervention on the basis of routine nursing.The motor function,daily living ability and muscle strength in two groups after nursing intervention was evaluated and analyzed. Results After the implementation of nursing intervention,the motor function,daily living ability, limb muscle strength and activity ability in observation group better than that of the control group,there was significant difference between two groups(P<0.05). Conclusion Traditional Chinese medicine nursing intervention can significantly improve the limb function of the patients with cerebral infarction hemiplegia and shows remarkable efficacy,it is worthy of clinic application.

[Key words] Traditional Chinese medicine nursing intervention;Cerebral infarction hemiplegia;Limb function

腦梗死是神經系統的常見病、多發病,其病死率高,且50%~70%的存活者可存在不同程度的癱瘓、失語等嚴重殘疾,嚴重影響患者的生活質量,給家庭和社會帶來沉重的負擔[1],因此,康復期對患者進行積極干預以促進其功能恢復具有重要意義。臨床上主張在急性腦卒中患者意識清醒及生命體征平穩后即開始進行早期康復治療,因患者患病后常伴有不同程度的神經功能受損,及早對患者實施康復訓練能夠預防腦卒中后的后遺癥或并發癥,使患者最大限度地恢復身心健康,以提高臨床治療效果,減少并發癥與后遺癥的發生。我院對100例腦梗死患者采取針對性的中醫護理干預取得了滿意效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2010年1月~2014年1月我院收治入院的200例腦梗死偏癱患者作為研究對象,所有患者均符合中國醫學會第4次全國腦血管病會議制訂的診斷標準[2],并經顱腦CT或MRI確診,均為首次發病,無意識障礙,均有不同程度的肢體偏癱。將其隨機分成觀察組和對照組,每組100例,其中觀察組男71例,女29例,平均年齡54.2歲;對照組男68例,女32例,平均年齡56.4歲。兩組患者的年齡、性別、偏癱程度等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 干預方法

對照組患者實施常規護理方法,觀察組在常規護理基礎上實施康復護理干預方法,具體過程如下。

1.2.1 急性期康復護理 于腦卒中急性期進行訓練,有的學者贊同患者應在發病當天后進行適當的康復護理,有的學者主張待患者病情及一般特征穩定后,對其患側肢體實施按壓放松,避免關節攣縮畸形病變、肌肉失用性萎縮或關節脫位的發生,警惕按摩順序應從遠心端向近心端緩慢開始。體位護理是腦卒中患者康復過程中良姿訓練最為有效的康復項目之一,也是一項重要的訓練和護理[3]。良姿位是預防肌緊張異常的最佳體位,尤其是抗痙攣的體位高級神經中樞受損后,保持患者良姿位極為重要。患者腦卒中后一般會出現上肢屈肌緊張并且伴有下肢伸肌緊張,受損肢體呈痙攣狀態,良姿訓練則是抑制患者出現異常姿態,是通過有效的運動動作與擺放肢體到正確的位置,促進大腦神經元受損功能的恢復。通過進行姿勢正常模式的反射訓練,使患者保持正確的舒適姿態,幫助患者輪流兩側進行側臥,左右翻身。偏癱患者進行患側臥位時,不能壓陷在身體的下面,如肩部、髖部;要注意患側的上肢前伸屈曲,伸直患髖,為患者在恢復訓練中創造有利的條件,防止發生髖屈曲性攣縮。患者在恢復初期進行初期良姿位需要有人進行專門的護理,在臥床的24 h內均保持正常的姿位,注意患側不能彎曲躺。

1.2.2 恢復期康復訓練 ①坐位、站位訓練:患者能夠獨立完成更多的日常生活動作的前提是具有坐位平衡的能力,先協助患者取半臥位(床頭抬高30°~40°),若患者無心慌、頭暈等癥狀再為患者換取坐位(床頭抬高40°~90°),為防止發生體位性低血壓,要放慢動作。②坐位靜態平衡訓練:主要是指導患者保持髖、膝等關節均能夠屈曲90°或更多,在無支撐條件下進行床邊或者椅上靜態坐位,將患者兩足分開約為一腳寬,放置在支持臺之上或者踏地,調整頭與軀干至中間位,雙手置于膝上,維持此姿勢一段時間后(不感勞累為宜)慢慢協助患者倒向床上之后調整身體保持原來體位[3]。若患者能主動完成動態坐位平衡,即雙臂能夠伸向左、右、前、后、上、下方,雙手手指交叉并且能夠伴有軀干相應的移動以及被動完成被動態平衡,患者能在受到突然推拉外力的情況下仍能保持平衡。只有做到有效地完成坐位平衡的訓練,患者才能夠進行床上平坐以及床邊進行站立[4]。③行走訓練:患者逐漸達到獨立行走的前提是能夠進行保持體位平衡和獨立站立,這樣才能使患者逐漸進行跨步動作的練習。在護理人員協助或者家屬陪伴之下,可以用繩索套于患者腳中部進行牽拉抬起,由于患肢抬舉的不利或者不靈敏可能發生危險,護理人員或家屬要時刻防止患者發生摔倒,同時正確指導并校正患者患側踝關節內屈現象的發生,在進行行走訓練時避免雙足形成“內屈腳”,以免影響下一步功能康復的訓練效果[5]。患者在疲勞狀態下會使步行的姿態變差,不要在每次行走時過分強調邁步大小,并且盡可能保持每一步都走好的同時,對步行的穩定性和耐力訓練進行提高。

1.2.3中醫護理干預 ①經絡導平針灸采用ZDZ-3型經絡導平治療儀(南京電腦控制儀器廠生產),按照中醫原理,采用多個小極板刺激麻痹肌肉,按照經絡走行以手陽明大腸經、足太陽膀胱經為主,取曲池、外關、陽陵泉、懸鐘等穴位進行治療,20 min/次,1次/d,10次為1個療程。②中藥熏洗:對偏癱患者除了應用針灸、推拿、理療外,還采用中藥熏洗的方法對患者的患肢和全身進行治療,起到了通經活血、消腫止痛、滑利關節的作用。主選補陽還五湯,如上肢發冷者加用桂枝、姜黃,發熱者加桑枝、酒精熏洗;下肢發冷者加烏藥、淮牛膝,發熱者加用野木瓜、川牛膝。熏洗前將中藥煎熬后,兩次兌合在一起再加10~20 ml的普通白酒,一起倒入盆中即可熏洗。用熬開的藥酒熏洗患肢手、足,1次/d,先用蒸氣熏患肢,待水溫降至50℃時用其洗患肢,約30 min/次。熏洗過程中應有專人看護,若皮膚有損傷或潰瘍者暫停藥物熏洗。

1.3 效果評價

運動功能:應用Fugl-Meyer評定法的簡式進行評定,<50分為嚴重,50~84分為明顯,85~94分為中度,100~95分為輕度[6]。日常生活能力:應用Barthel指數進行評定,≤40分為差,41~60分為中,>60分為良[7]。肌力評估:采用Lovert的6級分級法評估肌力,原始肌力以入院時檢查結果為準,治療和康復訓練后第28天進行評價療效。

1.4 統計學處理

采用SPSS l5.0統計學軟件分析相關數據,計量數據采用均數±標準差(x±s)表示,采用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

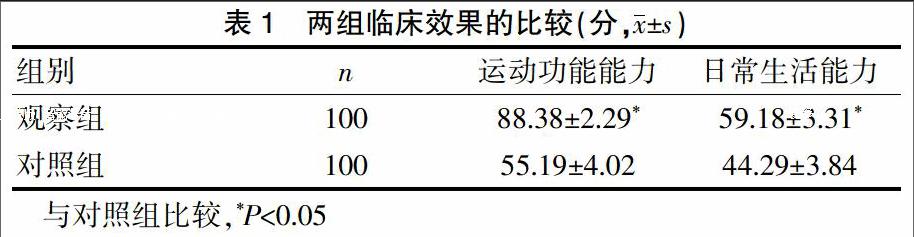

2.1 兩組臨床效果的比較

觀察組的運動功能和日常生活能力恢復情況均優于對照組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

2.2 兩組患肢肌力的比較

觀察組患肢肌力恢復情況優于對照組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

2.3 兩組活動能力的比較

實施護理干預后,觀察組的活動能力恢復情況優于對照組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

3 討論

腦梗死后局部血管閉塞造成周圍半暗帶血流不同程度地下降,并引發缺血級聯反應,而缺血再灌注過程中產生大量自由基,引起腦組織水腫形成與神經細胞凋亡[8]。腦卒中患者早期持續性康復訓練有利于促進機體功能的恢復,有效地調動了腦組織殘留細胞功能,減少了傷殘程度,提高了患者生存質量[9]。腦卒中早期持續性康復治療已成為共識,康復介入越早,患者功能恢復及整體療效越好[10]。腦卒中患者大多數可表現為不同程度的肢體功能障礙等后遺癥,研究顯示,康復效果除了與患者病變部位、病因、程度、年齡、接診時間、藥物治療等因素有關外,發病之后盡早進行肢體功能康復訓練對于部分腦細胞復活與神經功能的恢復至關重要[11]。促進大腦皮質功能恢復是中樞神經系統功能重組的主要條件,也是運動再學習的過程。在急性腦梗死的治療中,往往只重視生命,忽視功能恢復,有重治療、輕康復的傾向。臨床研究證明,康復護理越早開展,效果越好,功能恢復的可能性與程度越大,預后也就越好,因此,待患者生命體征平穩后即可進行中醫護理。其有助于激活早期部分基因,使病變局限,加速腦側支循環的建立,促進健側大腦半球的代償與功能重組,最大限度地恢復患者患肢的殘存功能和能力,改善患者生存質量[12]。掌握康復手法技巧再對患者施行治療,被動運動主張早期施行,堅持與其他療法緊密配合。輔助患者進行坐、立、走,糾正患者的不良姿勢,訓練記憶、言語等。施行運動療法治療手法要輕柔,禁止粗暴,軟癱者要用感覺刺激療法予以促進運動,如患肢負重壓迫患肢關節,拍打與按摩患肢等。運動訓練應按發育順序進行,從翻身、俯肘、支撐俯、爬跪至站立等,注意消除患者的低落情緒,樹立其回歸社會的信心,創造良好的家庭康復環境,制作簡易而實用的康復設備,以利于患者運動鍛煉。在運動訓練中應注意避免聯合反應,以防引起癱肢痙攣[13-15]。本研究中,對腦梗死偏癱患者進行中醫護理干預,結果顯示,觀察組患者偏癱肢體功能改善程度優于對照組(P<0.05),說明中醫護理的介入可顯著減輕患者殘損和殘損程度、改善運動功能和日常生活活動能力,但腦梗死偏癱的康復是一個漫長的過程,且受多種因素的影響,需要患者、家庭和社會三方共同參與,做到全程康復治療,才能最大限度地降低致殘率,提高患者生活質量。

綜上所述,中醫護理干預能顯著提高腦梗死偏癱患者的肢體功能,療效顯著,值得臨床推廣應用。

[參考文獻]

[1] 江榮翠,倪艷桃,杜玲,等.分階段變化護理干預對腦梗死偏癱病人康復依從性的影響[J].護理研究,2009,23(9):2482-2484.

[2] 中華醫學會全國第四次腦血管病學術會議.各類腦血管疾病診斷要點[J].中華神經科雜志,1996,29(6):379-380.

[3] 周菊芝.康復護理[M].杭州:浙江科學技術出版社,2004:21-22.

[4] 朱小玲.早期康復護理干預對腦梗死患者運動功能的影響[J].中國誤診學雜志,2008,8(8):1802-1803.

[5] 周曉娟,侯亞紅,趙岳.連續康復護理干預對腦卒中偏癱患者肢體功能和生活質量的影響[J].護理實踐與研究,2010,7(19):6-8.

[6] 國家中醫藥管理局.中醫病癥診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994:186.