醫學化學教學中如何巧妙導入新課

路秋麗,劉若清

(1.徐州醫學院,江蘇徐州221004;2.南京師范大學金陵女院,江蘇南京210023)

醫學化學教學中如何巧妙導入新課

路秋麗1,劉若清2

(1.徐州醫學院,江蘇徐州221004;2.南京師范大學金陵女院,江蘇南京210023)

新課導入是課堂教學的重要環節,好的導入方式能吸引學生的注意力,激發學生的學習興趣。從聯系臨床導入、利用實驗導入、利用科學家奮斗史導入、利用社會熱點導入、利用認知沖突導入和情感導入等提出幾種切實可行的新課導入方法。

醫學化學;新課導入;社會熱點

好的新課導入是上好一堂課的關鍵。巧妙地、自然地、根據學科特點和要求導入新課,能吸引學生的注意力,激發學生的學習興趣和求知欲望,并能把學生迅速帶入化學情境之中,收到好的教學效果。下面結合醫學化學教學的特點,介紹幾種常用的導入新課的方法。

1 聯系臨床導入

醫學化學是醫學院校大學一年級學生的專業基礎課,因為高中學習過化學,部分學生很容易輕視或忽視醫學化學作為醫學專業基礎課程的重要性。化學教師要及時發現臨床上的化學問題,將其充實到新課的導入中去,使學生了解醫學與化學知識的密切聯系,從而調動學生的學習積極性。

1.1利用化驗單導入

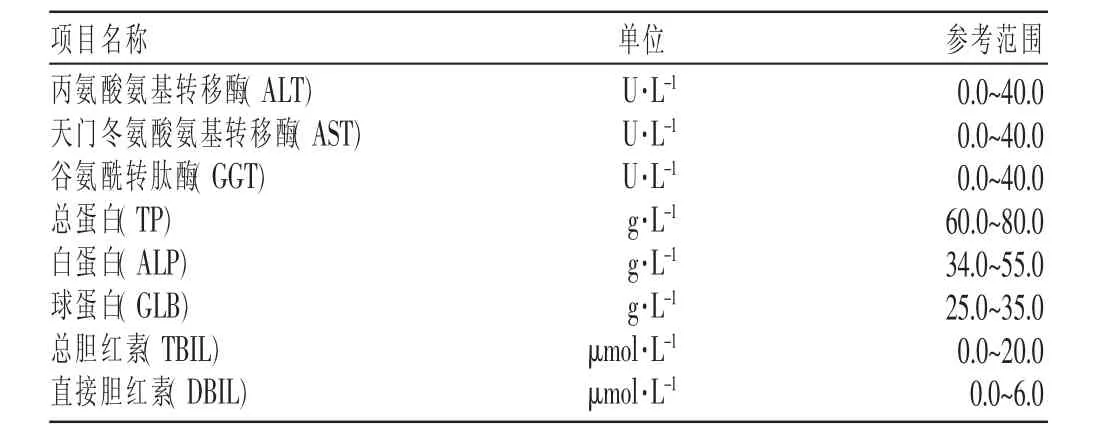

在講“溶液組成標度的表示方法”一節時,向學生展示一張肝功能化驗單,見表1。

表1 肝功能化驗單

問:化驗單上各個檢測項目的單位為何不同?應該怎樣選擇?進而導出溶液組成標度的不同表示方法。

1.2利用藥物處方導入

展示維生素C注射液的處方:維生素C:105 g;碳酸氫鈉:4.9 g;焦亞硫酸鈉:3 g;依地酸二鈉:0.05 g;注射用水:適量。

問:“維生素C注射液中為什么加入碳酸氫鈉?”學生回答:“維生素C易氧化變色,加碳酸氫鈉中和維生素C的酸性。”教師問:“維生素C為什么易氧化變色?”要解決這個問題需要追本溯源,這就是我們要學習的維生素C的結構。

1.3利用藥物的特殊貯存方法導入

在引入青霉素G鉀(鈉)的結構式時,把青霉素G鉀注射劑瓶子展示給學生,讓學生看清瓶子是鋁蓋膠塞,是粉針劑。告訴學生正確的貯存方法是嚴封,貯存在陰涼干燥處。所有這些保護措施都是因為分子中含有β-內酰胺環。下面就讓我們寫出青霉素的結構,確認β-內酰胺環在哪里,自然導入。

2 利用實驗導入

化學是一門以實驗為基礎的學科,運用實驗導入新課,具有得天獨厚的優勢。精心設計富有啟發性、趣味性的實驗,可使學生產生疑惑,引發對新課內容的思考,既增強了教學的直觀性和趣味性,又培養了學生的觀察能力和實驗能力。例如“緩沖溶液”一課的導入,先放實驗錄像,再在6個小燒杯中分別加入:(1)50 mL 0.1 mol·L-1NaCl;(2)50 mL 0.1 mol·L-1NaCl+1 mL 1 mol·L-1HCl;(3)50 mL 0.1 mol·L-1NaCl+1 mL 1 mol·L-1NaOH;(4)50 mL 0.1 mol·L-1HAc-NaAc;(5)50 mL 0.1 mol·L-1HAc-NaAc+1 mL 1 mol·L-1HCl;(6)50 mL 0.1 mol·L-1HAc-NaAc+1 mL 1 mol·L-1NaOH。

用pH計分別測量以上溶液的pH值,發現在NaCl溶液中分別加入等量的HCl和NaOH溶液,溶液的pH值顯著改變。但在HAc-NaAc溶液中分別加入等量的HCl和NaOH溶液,溶液的pH值幾乎不變。“你想知道什么原因嗎?”順水推舟,進一步導入緩沖溶液的性質及其相關概念,大大吸引了學生的注意力。類似的還有化學反應速率、銅鋅原電池等課程的導入。

3 利用科學家奮斗史導入

醫學化學教學中教師巧妙地導入一些科學家奮斗史、化學發展史等,激發學生對待科學的興趣,讓學生知道許多知識是來之不易的,并且可以使學生了解研究化學知識的方法和途徑。

例如,介紹諾貝爾獎得主J.D.Watson與F.H.C.Crick在構建DNA分子雙螺旋結構模型時,曾經歷過兩次失敗。第一次他們建立了一個三鏈螺旋結構,將DNA的糖-磷酸骨架放在內側,堿基放在外側,因計算含水量數據有誤,這一模型馬上就被M.H.F.Wilkins等人否定了。第二次他們參考R.E.Franklin新的X射線衍射照片建立了雙螺旋模型,但是,堿基以同配方式(A與A,T與T)相連的這種連接方式又被化學家J.Donohue否定。第三次他們借助數學家J.Griffith對4種堿基相互吸引力的計算,得出腺嘌呤(A)吸引胸腺嘧啶(T),鳥嘌呤(G)吸引胞嘧啶(C)的結論。同時生化學家E.Chargaff來訪,告訴他們DNA 4種堿基的比例A:T=G:C=1,終于使他們決心據此建立新的DNA分子雙螺旋模型:脫氧核糖與磷酸骨架在螺旋外側,堿基位于內側,以A-T和G-C方式相連接[1]。經過努力,他們終于取得了成功。

4 利用社會熱點導入

5 利用認知沖突導入

人們在進行新知識的學習時,往往基于原有的知識、經驗來解釋新的問題。由于原有認知結構的不足,就會導致原有預期知識與現狀的不符。當學生發現這一矛盾的時候,學習的興趣會被激發[2]。在醫學化學教學中,我們若能關注到這點,并在實際教學中有所體現,效果會非常好。

例如學習“沉淀-溶解平衡”一節時,提出問題:根據學過的知識判斷在氯化銀白色沉淀中加入碘化鉀溶液,能否發生反應?學生根據曾經學過的復分解反應的條件,判斷氯化銀是難溶物,得出的結論是該反應不能進行。但實驗錄像驗證發現,白色沉淀轉化為了淡黃色沉淀。從舊知識與實驗現象矛盾中提出問題:反應現象說明了什么?從微觀粒子結合角度來看,提供哪些粒子才能夠使氯化銀沉淀轉化為碘化銀沉淀?從而引出“沉淀-溶解平衡”內容。

6 情感導入

和諧的環境、良好的氣氛,這是課堂有效教學的保證。例如,在“氫鍵”一節教學中,先利用多媒體課件展示浩瀚的大海、茂密的森林、神奇的DNA圖片,再介紹是它們孕育、發展和把生命推向更高級的形式。它們有何魔力產生如此結果?原來在水、蛋白質、核酸中存在氫鍵,那么什么是氫鍵呢?從而導入新課。

在“原子結構”這一章導入現代科學技術,并講解原子結構的理論是它們的重要基礎之一,其對我們了解自然、理解物質、掌握科學知識等至關重要,從而順利導入新課。

新課的導入是教師教學的前提,是學生學習的催化劑,是師生溝通的橋梁。在課堂教學中,巧妙地引入新課,因材施教,靈活運用,就能駕馭課堂,進而提高課堂效率,圓滿完成教學任務。

[1]鄧希賢.諾貝爾生理學或醫學獎百年回顧[J].生理科學進展,2002(1):91-94.

[2]劉永民.醫用基礎化學[M].上海:第二軍醫大學出版社,2013.

G420

B

1671-1246(2015)22-0053-02