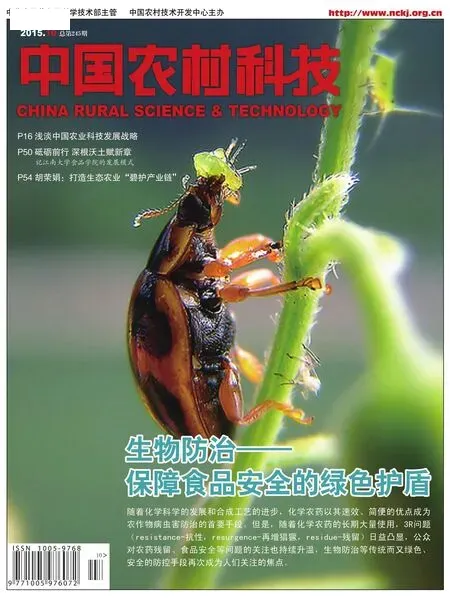

生物防治

——保障食品安全的綠色護盾

文 | 本刊記者 丁 彬

生物防治

——保障食品安全的綠色護盾

文 | 本刊記者丁彬

“交趾人以席囊蟻貯鬻于市者,其窩如箔絮、囊,皆連枝葉,蟻在其中,并巢而賣。蟻赤黃色,大于常蟻,南方柑桔若無此蟻,則其實皆為群蠹所傷,無復一完者矣。”在公元304年晉朝嵇含所著的《南方草木狀》中,一幅南方農民采集、買賣黃猄蟻(“赤黃色蟻”),在柑桔園“以蟲治蟲”控制群蟲泛濫的景象呈現在我們面前。這是世界上最早的發現和應用天敵生物防治害蟲的案例。

近代以來,隨著化學科學的發展和合成工藝的進步,化學農藥以其速效、簡便的優點成為農作物病蟲害防治的首要手段。但是,隨著化學農藥的長期大量使用,3R問題(resistance-抗性,resurgence-再增猖獗,residue-殘留)日益凸顯,公眾對農藥殘留、食品安全等問題的關注也持續升溫,生物防治等傳統而又綠色、安全的防控手段再次成為人們關注的焦點。

在我國,隨著科研經費投入的加大和植物保護工作者的不懈努力,生物防控技術得到不斷更新;生物農藥產業關注度得到提高,投資主體趨向多元化;市場需求逐漸加大,前景看好。但我國的生物農藥產業仍面臨生產企業規模小、品種單一,應用推廣難度大等亟需解決的問題。怎樣才能解決這些問題,充分發揮生物防治的綠色護盾作用,提高農產品質量,保障食品安全,實現傳統農業向現代農業的轉變?

為此,9月21日,聚焦“生物農藥如何為公眾打造一個安全、健康的新飲食時代”,我社與中國農科院農業經濟與發展研究所聯合主辦了第23期中國農村科技創新五方談。中國農科院植保所副所長邱德文、北京市農林科學院植物保護環境保護研究所天敵昆蟲研究室主任張帆、農業部農藥檢定所再評價登記處副處長林榮華、天津植保所農業昆蟲研究室副主任鄒德玉、山西農業大學教授曹揮、誠食(北京)農業科技有限公司CEO程存旺、漳州市英格爾農業科技有限公司金化亮、潤宇(江蘇鎮江)生物科技開發有限公司董事長高小文等參加了座談會,會議由科技部中國農村技術開發中心調研室副主任、中國農村科技雜志社社長王強主持。

薊馬來襲 拉響農作物病蟲害防治警報

今年夏天,一種不起眼的小昆蟲讓北京市通州區張家灣鎮小耕垡村的老慕犯了愁。這種昆蟲名為薊馬,體長不過2毫米,生命周期不到30天,以吸取植物汁液為生,為害農作物的嫩葉、花和果實,導致植株生長緩慢、果實變小,使得農產品的品質和質量大幅下降。

據2015年7月北京市植保部門發布的蔬菜病蟲預警信息,本地彩椒、茄子棚室薊馬蟲口密度最高達2350頭(百株蟲量),已達大發生級別,此外瓜果類、葉菜類等絕大多數作物也受到薊馬嚴重為害。薊馬泛濫不僅在北京給農民造成很大的損失,河北的玉米等大田作物也遭薊馬侵害,玉米的局部病株率甚至高達100%,年均發生面積千萬畝次。天津的設施蔬菜、玉米、棉花、雜糧、中藥材等作物均有薊馬發生,損失嚴重。

近年來,隨著農業結構的不斷調整,農作物的種植結構發生了很大變化,農作物品種也不斷增加。某些新品種在抗病蟲害方面存在先天的劣勢。全球范圍內的氣候變化及極端天氣的頻發也為農作物病蟲害的發生和蔓延提供了有利條件。農作物的病蟲害類型呈現出多發態勢,且暴發時間和程度也呈加重趨勢。

我國在農業病蟲害防治方面積累了豐富的經驗,但是在實際的防治工作中,仍然存在很多問題。總體上來看,我國農業病蟲害防治存在的問題主要體現在以下兩大方面:

第一,過度依賴化學農藥,忽略了病蟲害的綜合防治措施。目前我國農業病蟲害以化學防治為主。有關數據表明,每年我國應用在農業病蟲害防治中的化學農藥高達25萬多噸。雖然化學農藥具有快速、高效、使用靈活等優點,但是隨著用量的增加,害蟲抗藥性也逐漸提高。這不僅增加了農業生產成本,而且在化學農藥的施用過程中殺傷天敵,破壞生態平衡,使自然控制蟲害能力減弱。

化學農藥的過度使用帶來了一系列的環境和食品安全問題。農業部農藥檢定所再評價登記處副處長林榮華介紹說,由于化學農藥不合理使用導致的藥害、農藥殘留、環境污染及人畜中毒的事例也并不少見。近年來發生的“問題豇豆”、西瓜膨大劑、套袋蘋果、“毒生姜”、2,4-滴藥害、塘魚死亡等事件使人們越來越關注由于化學農藥不合理使用導致的安全問題。

第二,綠色防控技術“推”而不“廣”。雖然我國已經建立了較為完善的農業病蟲害防治體系,生物防治、物理防治等綠色防治手段也日漸成熟。但很多實用技術在推廣過程中受農民自身文化程度和推廣服務方式等多種因素的影響,難以真正推廣開來。農民普遍缺乏病蟲害識別、綜合防治的知識和技術,把農藥當作唯一的控害抗災手段,使得農業病蟲害綠色防治工作難以得到有效的開展。

科技部中國農村技術開發中心調研室副主任王強說,現在農民對于技術的需求越來越傾向于簡單、方便、經濟,甚至“傻瓜”,即不用掌握太多的知識和操作,不用花費太多的心力,同時省工、省錢。這便造成了農民對化肥、農藥的依賴,也對其他技術的使用和推廣造成了很大的影響。

農藥殘留是當前最突出的食品安全問題

隨著農作物病蟲害防治中化學藥物的過度使用,農藥殘留成為食品安全問題的主要癥結,備受政府和公眾的關注。以薊馬防治為例,由于薊馬對殺蟲劑易產生抗藥性,很難達到理想的防治效果,農民有時不得不加大用藥量,甚至使用禁用劇毒農藥。2010年,海南部分菜農使用水胺硫磷防治越來越難以控制的薊馬,發生了著名的“毒豇豆事件”。

為規范農藥使用,控制農藥殘留,被稱為“史上最嚴農藥殘留國家標準”的《食品中農藥最大殘留限量》(GB2763-2014)于今年8月1日正式實施。原先在無公害黃瓜的13項監測標準中,國家標準對毒死蜱等7種農藥的殘留值要求在每千克0.1毫克至0.5毫克之間,新版標準則將毒死蜱的殘留限量明確為每千克最高0.1毫克。新版標準是我國目前惟一關于農藥殘留限量的強制性國標。它規定了387種農藥在284種(類)食品中的3650項限量指標,基本覆蓋了農業生產常用農藥品種和公眾經常消費的食品種類。

新版《食品安全法》經十二屆全國人大常委會第十四次會議修訂,也將于2015年10月1日起施行。其中涉果蔬農藥殘留的條目中,明確“禁止將劇毒、高毒農藥用于蔬菜、瓜果、茶葉和中草藥材等國家規定的農作物”。

實際上,早在21世紀初期,隨著人類的環境保護意識不斷增強,農用化學品對環境造成的不利影響便引起了社會的廣泛關注。尤其是1962年《寂靜的春天》一書問世,為大眾描述了人類可能將面臨的、一個沒有鳥、蜜蜂和蝴蝶的世界。書中關于農藥危害人類環境的預言,在當時雖然受到與之利害攸關的生產與經濟部門的猛烈抨擊,但是強烈震撼了社會廣大民眾,在今天也得到了印證,成為世界各地不斷出現、給人類生產生活帶來重大困擾的現實問題。由于大量使用化學農藥,空氣、水源、土壤都受到了污染,給人類生存環境安全和身體健康帶來嚴重威脅。農作物是化學農藥的直接作用對象,隨著化學農藥用量的日益增加,農藥殘留成為“當前最突出的食品安全問題”。

2000年國家質檢總局公布的產品質量抽查結果表明,蔬菜中多種農藥殘留較普遍,殘留量超標問題突出,尤其有機磷殘留量超標。有機氯農藥、有機磷農藥、擬除蟲菊酯類農藥是造成其殘留污染的主要原因。2001年國家質檢總局公布的3 季度抽查結果顯示,在10類181種蔬菜中有86種農藥殘留超過國家標準限量值,嚴重影響農產品出口。

解決農藥殘留問題,不能因噎廢食,停止化學農藥的研發和使用。但在建立和完善農藥殘留標準,嚴格監管和控制農藥用量,加強高效、低毒、低殘留化學農藥的研發和推廣力度的同時,需積極引導和鼓勵農民使用生物農藥,推廣病蟲草害綜合防治、生物防治等技術。

生物防治:一種安全、有效、無污染的防治手段

生物防治的主要手段是生物農藥,其最大優勢在于安全、有效、無污染。

首先,生物農藥是指利用生物活體或其代謝產物對害蟲、病菌、雜草、線蟲、鼠類等有害生物進行防治的一類農藥制劑,或者是通過生物技術或仿生合成具有農藥功能作用的生物制品。通常包括微生物農藥、生物化學農藥、植物源農藥、轉基因農藥、天敵生物(廣義上,生物農藥還包括抗生素農藥)。因此,生物農藥的有效活性成分來源于自然,極易被日光、植物或各種土壤微生物分解,最終通過物質循環歸于自然,不會對生態環境造成污染。

其次,目前國內生產、加工生物農藥主要利用天然可再生資源(如農副產品的玉米、豆餅、魚粉、麥麩或某些植物體等),原材料來源廣泛,生產成本低廉。

再次,目前市場上開發并廣泛使用的生物農藥產品只對特定的病蟲害有作用,對非靶標生物的影響較小,對人、畜及各種有益生物也較為安全。

最后,某些生物農藥產品具有在害蟲群體中的水平或經卵垂直傳播能力,不但可以對當年、當代的有害生物發揮控制作用,而且對后代或者翌年的有害生物種群也起到一定的抑制作用,且難以產生抗性。

除了以上幾點以外,生物農藥還具備生產設備通用性較好,產品改良的技術潛力大,開發投資風險相對較小,產業經濟效益明顯等優點。

由于具備以上優點,多年來生物農藥在世界范圍內快速發展。中國農科院植保所副所長邱德文指出,有關資料顯示,全球生物農藥的農藥市場份額已從2000年0.2%增長到2009年的3.7%。2010年全球生物農藥的產值超過20億美元,農藥市場占有率達到4%左右。據Markets&Markets發布的《2012-2017全球生物農藥市場趨勢與預測》報告顯示,全球生物農藥市場價值在2017年有望達到32億美元,在2012年到2017年期間將以15.8%的復合年增長率增長。美國是全球最大的生物農藥市場,其生物農藥產業的迅速發展既得益于國家整體經濟的發展,也與生物技術企業自身在新藥研發、經營等方面的優異表現息息相關。而歐洲則是增長最快的市場,對有機農業和綠色作物的重視使得該地區生物農藥的需求增速明顯,同時作物綜合管理以及害蟲綜合治理體系的提倡推廣很大程度促進了生物農藥的發展。作為國際社會的共識,生物農藥的研發和推廣既是發展現代農業、農藥工業和建設生態文明的迫切需求,也是解決糧食安全問題的必然選擇。

我國生物農藥也基本與國際發展同軌。經過50多年的發展,目前我國已經掌握了許多生物農藥的關鍵技術與產品研制的技術路線,在研發水平上與世界水平相當,其中發酵技術、植物免疫激活劑等的研發已處于世界前沿。機構方面,我國已具備一定科研條件和發展規模的研究機構有30余家,主要包括科研院所、高校、國家及省部級重點實驗室、工程中心等,生物農藥生產企業400多家。截止到2014年12月31日,我國已登記包括農用抗生素在內的生物農藥有效成分有100多個,占農藥有效成分總數量的16.7%;登記產品3700多個,約占整個農藥產品數量的12%。生物農藥年產近13萬噸制劑,約占農藥總產量的11%;年產值約30億元人民幣,占整個農藥總產值的9%左右;應用面積4億~5億畝次,約占總農藥應用面積的10%。

在生物農藥產品的研發和推廣方面,我國的植物保護專家和學者取得了不菲的成績:我國在激活植物抗病免疫的蛋白質生物農藥領域的研發處于國際領先水平;蘇云金桿菌、阿維菌素、白僵菌、綠僵菌已得到廣泛推廣和應用,藥效良好;成功開發木霉菌并進行了農藥注冊,廣泛應用于防治蔬菜根腐病、灰霉病等土傳病害;20余種昆蟲病毒制劑進入大田試驗;井岡霉素、公主嶺霉素、赤霉素等農用抗生素已研制成功并大面積應用于水稻紋枯病、禾谷類作物黑穗病、西瓜枯萎病和炭疽病等病害的防治。

生物防治在病蟲害防治中的比重有望提高

生物農藥的開發與應用取得了可喜的研究進展,新品種不斷涌現,市場份額逐年增加,應用面積持續擴大。然而,在生物農藥開發與應用過程中仍存在諸多問題,這些問題嚴重制約著生物農藥的健康發展,亟待解決。

首先,研究與生產相脫節。隨著國家對食品安全、無公害農業的重視,在打破國際貿易綠色壁壘的需求下,研究開發生物農藥的科研單位日益增多,研發隊伍不斷擴大,研究經費成倍增長。這對生物農藥的發展十分有利,但科研單位間缺乏有效的分工協作,許多工作只是停留在低水平重復研究階段。一些科研單位重理論和學術,輕應用和技術,科研成果不能及時轉化成生產力。

其次,規模化生產技術落后。盡管目前存在許多已經開發、登記的生物農藥品種,但其中不少品種的生產水平低下。究其原因,一是對生物農藥的具體作用機理及高效生產工藝的研究不夠深入;二是產品提取收率低,無法做到清潔無害化生產;三是在后加工及劑型研制上,未能很好地圍繞活性成分及藥理過程,對其穩定性以及保護劑、增效劑等開展多層次的研究,得不到高效穩定的劑型。

再次,田間使用技術不成熟 。與化學農藥相比,多數生物農藥作用速度緩慢、受環境因素影響較大。但生產上通常以化學農藥的眼光看待生物農藥,以使用化學農藥的方法使用生物農藥,導致生物農藥并未發揮其實際效用,從而遭到市場和農民的“歧視”和“誤解”。關于化學農藥、化肥等對生物農藥田間藥效的影響,以及如何利用生物農藥與化學農藥等多種手段進行防治尚缺乏深入研究。

總結與會專家的建議和意見,提高農產品質量,保障食品安全,實現傳統農業向現代農業的轉變,需逐步建立以生物防治等非化學防治措施為基礎的綜合防治技術體系,提高生物農藥在整個防治中的比重。

第一,以病蟲害防治的生產需求為導向,針對有開發前景和應用潛力的生物農藥品種,形成一批能夠解決農業生產重大問題的生物農藥產品和技術。

第二,推動現有生物農藥品種的商品化,加強生物農藥的推廣力度。配合政府限制使用化學農藥、鼓勵生物防治的相關法規,加大生物農藥的推廣力度,農技推廣部門與生產企業、經銷商聯手,創新推廣方式,加速科研成果的轉化和應用技術的開發,充分利用社會各方面力量加快生物農藥的推廣應用。

第三,建立以生物防治等非化學防治措施為基礎的農作物主要病蟲害防治體系。推進生物農藥的發展,首先實現農藥選擇觀念的轉變,把環境友好性、農產品質量等作為選擇農藥的首要標準,逐步建立以生物防治等非化學防治措施為基礎的綜合防治技術體系。