植物源農(nóng)藥助力有機(jī)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展

文| 曹 揮 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院

植物源農(nóng)藥助力有機(jī)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展

文| 曹揮山西農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)從過去的分散型經(jīng)營向規(guī)模化、集約化方向發(fā)展,經(jīng)營個體也從單個農(nóng)戶變成了合作社、農(nóng)業(yè)公司,不僅節(jié)約了生產(chǎn)力,也便于集中管理,提高了土地的利用率和單產(chǎn),為有機(jī)綠色農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了有利的條件。

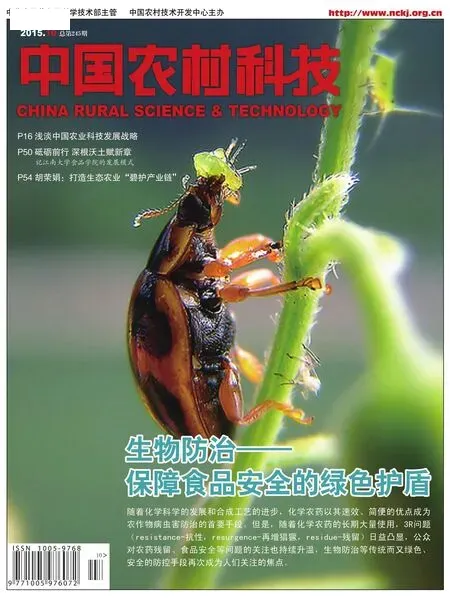

有機(jī)綠色農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)未來的發(fā)展方向,但目前市場上真正能達(dá)到有機(jī)綠色標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品卻微乎其微,尤其是有機(jī)綠色蔬菜和果品,其中病蟲害的不合理防治是造成這種現(xiàn)象的主要原因之一。化學(xué)農(nóng)藥使用是病蟲害防治的一個重要手段。由于其防治快速、簡單的優(yōu)點(diǎn),大多農(nóng)戶都重視使用藥劑而輕視其他措施,加之缺乏相關(guān)知識,導(dǎo)致化學(xué)農(nóng)藥的普遍使用,而市場上綠色安全農(nóng)藥較少,這就破壞了生態(tài)平衡,造成了農(nóng)藥殘留和環(huán)境污染,甚至中毒現(xiàn)象的發(fā)生。

植物源農(nóng)藥在有機(jī)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)中的優(yōu)勢

利用植物殺蟲抑菌在我國已有上千年的歷史,傳統(tǒng)的中醫(yī)中藥中也有不少記載,植物源農(nóng)藥既有化學(xué)農(nóng)藥的速效性,又有生物農(nóng)藥的安全性,來源于自然,易分解,無污染。植物提取物中含有多種活性物質(zhì),作用位點(diǎn)多,有害生物不易產(chǎn)生抗藥性。同時,植物提取物還有很多其他功效,如促進(jìn)植物生長、刺激生根、提高光合作用等。

植物源農(nóng)藥中除含具有可殺滅病蟲草等有害生物的活性成分外,還含有如氨基酸、鞣質(zhì)、有機(jī)酸、醇、酮等成分。盡管這些成分不表現(xiàn)明顯的農(nóng)藥活性,但使用植物源農(nóng)藥后表現(xiàn)出明顯的肥效和增產(chǎn)作用,同時,其在調(diào)節(jié)作物生長,提高植物免疫、抗逆以及產(chǎn)品保鮮方面亦具明顯功效。

我國植物源農(nóng)藥研發(fā)與應(yīng)用現(xiàn)狀

目前,國內(nèi)多位學(xué)者對我國陜西、 甘肅、青海、新疆、寧夏、江蘇、廣東、廣西、湖北、福建、山西、四川、貴州等地區(qū)的2000多種野生植物或中草藥進(jìn)行了農(nóng)藥活性的篩選,發(fā)現(xiàn)了多種植物具有殺蟲抑菌活性,促進(jìn)了我國植物源農(nóng)藥的深入研發(fā)。

在植物源農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)化開發(fā)上,近20年,我國取得了長足的進(jìn)步,截至2012年12月,國內(nèi)處于有效登記狀態(tài)的植物源農(nóng)藥有效成分有37個,產(chǎn)品總數(shù)273個。印楝素、苦參堿、魚藤酮、 煙堿、除蟲菊素、樟腦、蛇床子素、苦皮藤素、黎蘆堿、乙蒜素、大黃素甲醚、狼毒素和桉油精等產(chǎn)業(yè)化品種已成為我國植物源農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量。

2013 年以來,植物源農(nóng)藥的需求有迅速增長的趨勢。2015 年全國農(nóng)藥需求量將增加到168 萬噸,“十二五”期間年均增長率為5.6%,這為農(nóng)藥企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。農(nóng)業(yè)部提出了綠色防控的植保理念,為生物農(nóng)藥開辟了廣闊的市場空間,尤其為植物源農(nóng)藥的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的推動力。

植物源農(nóng)藥的研發(fā),不僅可以加速化學(xué)農(nóng)藥的升級換代,提高企業(yè)的市場競爭能力,帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益,而且能夠減少環(huán)境污染、降低治理費(fèi)用,改善人類生存環(huán)境。因此建立植物源農(nóng)藥與其他防治措施相結(jié)合的綠色防控體系,充分發(fā)揮中醫(yī)中藥的傳統(tǒng)優(yōu)勢,為保障有機(jī)、綠色、安全的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),帶動有機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供了思路。

(本文由本刊記者丁彬根據(jù)作者在“創(chuàng)新五方談”發(fā)言整理)