天敵昆蟲資源的保護利用

——害蟲控制的終極和諧之選

文|張 帆 北京市農林科學院植物保護環境保護研究所

天敵昆蟲資源的保護利用

——害蟲控制的終極和諧之選

文|張帆北京市農林科學院植物保護環境保護研究所

過去的5年中,中國每年的農業生產總量約6000億公斤/年,蔬菜水果生產量雄踞世界第一,但還不足以負擔我國龐大的人口基數需求。植食性害蟲造成的農業經濟損失已經達到3000億美元/年,用于害蟲防治的花費也近75億美元/年。調查顯示,我國是世界上害蟲導致農業損失最嚴重的國家,有近100種農業重大害蟲,其為害是導致減產、減收的重要因素之一,每年糧食損失約達1000億斤,并且害蟲的為害還在不斷的加劇。

生物防治發展背景

目前農藥依然是我國最為核心的植物保護手段,我國害蟲防治主要以化學防治為主,占90%以上;每年殺蟲劑用量占世界第一位。當然,農藥在殺滅害蟲的同時,其副作用如害蟲抗藥性、殺傷天敵、害蟲再增猖獗、農藥殘留、環境污染等逐年加劇,人畜中毒事件頻發,我國農產品出口也因農藥殘留超標蒙受巨大損失。

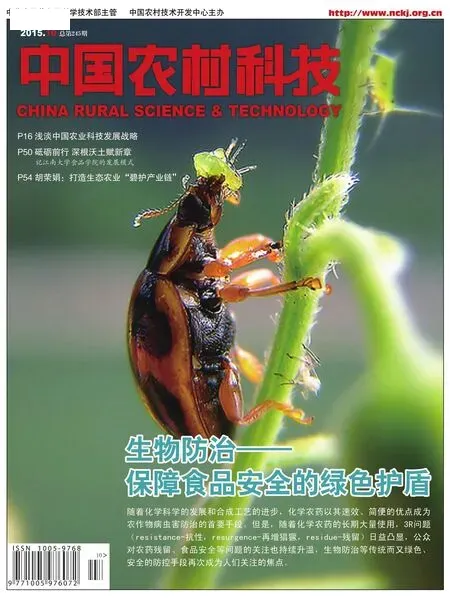

減少化學農藥使用是實現農業安全生產的重要途徑之一。環境友好、生態安全的害蟲防控策略和技術是保障農產品安全、民眾健康、農業可持續發展的重大戰略需求。現代害蟲生物防治技術,是圍繞建立以天敵昆蟲為核心的高效自我修復型農業生態系統,而開展的多元生態調控體系,是集中體現群落生態調節的現代綠色植保技術。

天敵昆蟲是自然系統內存在的害蟲控制因子,是終極和諧的首選技術。基于生態系統平衡的生物防治應用,以蟲治蟲,可以有效減少化學投入品的使用。

綠色有機農業的提出與生物防治的崛起

近年來,隨著綠色農業的提出與生物農藥崛起,高效、協調、安全的防控措施不斷發展。發達國家首選生物防治(本地天敵的繁殖釋放;當地農業生態系統中天敵保護和維持),配以生態調控、最低限度使用選擇性農藥。

美國是最先開始提倡生物防治的,歐盟也很重視,而我們國家是生物防治的創始人,是世界上最早發現和應用天敵昆蟲防治害蟲的國家,這在《南方草木狀》上早有記載:“交趾人以席囊蟻貯鬻于市者,其窩如箔絮、囊,皆連枝葉,蟻在其中,并巢而賣(最早的天敵昆蟲商品化販售案例)。蟻赤黃色,大于常蟻,南方柑桔若無此蟻,則其實皆為群蠹所傷,無復一完者矣。”

可以說,我國的天敵昆蟲研究起步早,基礎好。特別在20世紀70年代早期發展較快,但化學農藥的黃金時代到來以后,生物防治技術的研究應用有所放緩。

國內外研究應用概況

害蟲生物防治是發達國家害蟲控制的首選策略,最經典的例子是美國引進澳洲瓢蟲防治害蟲。在天敵昆蟲規模化生產方面,國際上天敵昆蟲企業有100多家,商品化生產天敵昆蟲的企業有85家,其中歐洲25家,北美20家,澳大利亞和新西蘭6家,拉丁美洲15家,亞洲的日本、韓國和印度等地有15家。koppert公司是最著名的一家,生產銷售的面積非常大。但他們的天敵生產技術是非常保密的。在天敵昆蟲資源應用方面,主要是對特定的靶標害蟲,進行其天敵相關基礎生物學、遺傳多樣性的研究,特別重要的是對其控害與生態功能的評價。現在應用較廣泛的是伴存植物系統,可以增殖和儲蓄天敵,便于天敵的主動轉移控害和回收利用。

我國的天敵資源非常豐富,已經報道的天敵昆蟲有370多種,而其高效組合利用是需要研究開發的重點技術。在天敵昆蟲資源的利用方面,我們的應用基礎相對薄弱,如對一些天敵昆蟲的生物學特性了解不夠,無法確定其有效的應用策略。我國對天敵昆蟲的控害與生態功能等深入研究的不足,影響了其進一步的挖掘和利用。而忽視針對特定目標生境的靶標害蟲的優勢種群選擇利用是限制我國天敵昆蟲保護利用及其效應的重要瓶頸之一。

目前我國生物防治的應用比例占全部害蟲防治的10%左右,約為6億畝次/年。

我國的一些天敵昆蟲人工飼養處于世界領先水平,如利用柞蠶卵繁殖赤眼蜂,利用粉螨繁殖鈍綏螨。但其他天敵如瓢蟲、草蛉、麗蚜小蜂等雖然可以人工繁殖,取得了一定的研究成果,但尚存在關鍵技術問題。首先是目前天敵昆蟲生產以作坊式為主,生產裝備落后,急待創制;其次是天敵產業化生產工藝尚待研發,包裝、儲存達不到商品化要求,天敵昆蟲產業化還處在起步階段。這成為制約天敵昆蟲控害應用的又一重要瓶頸!

目前我國天敵昆蟲僅處于小規模生產與小面積的應用水平。真正的專業生物防治技術服務公司寥寥無幾。雖然如赤眼蜂等天敵能夠工廠化生產,但在推廣應用中還不能完全實現商品化,非常需要政府的政策引導和支持。

我國在利用天敵昆蟲進行生物防治實踐方面做過許多工作。最為成功的生物防治案例要屬赤眼蜂的應用,近十年以來,累計釋放面積達20億畝次,累計釋放赤眼蜂30多萬億頭。另外利用小卵繁蜂技術有所突破,可以大量繁育稻螟赤眼蜂等專性寄生蜂。而正在研發的利用無人機大面積飛行釋放技術,將大大提高赤眼蜂的應用規模和效率。其他如平腹小蜂、瓢蟲、麗蚜小蜂、捕食螨等,也有一定面積的釋放應用。但還需要進一步研究明確天敵田間釋放利用的科學和技術依據,提出合理的應用技術和定量評價體系。

總體來看,目前我國生物防治的應用比例占全部害蟲防治的10%左右,約為6億畝次/年,天敵昆蟲只占2%~3%,需求和發展潛力巨大。

最新研究進展

在“十二五”期間,北京市農林科學院植保所的天敵昆蟲研究團隊參與執行了一些相關課題,也取得了一些突破性進展。主要研究內容如下:天敵昆蟲種質資源的收集保存、優良天敵昆蟲品系篩選;幾種天敵工廠化生產工藝流程及生產線的建立;具有自主知識產權的工藝、設備和技術研發;田間應用技術體系的研發。主要是以大田作物、(水稻、玉米)、設施蔬菜(番茄、茄子)、果樹(蘋果、桃)等生態系統為切入點,選擇其主要的害蟲及其優勢的天敵資源進行系統研究,從資源的篩選評價、發育影響因子、人工繁殖到中試產品及在田間環境中控害增強的因子探討,最后提出整個系統的天敵可持續利用技術。

目前已經建立了先進的應用基礎研究平臺和田間試驗示范基地,獲得了一些階段性成果。

創建了天敵資源平臺,評價篩選出優質的天敵品種資源。在微小捕食性天敵昆蟲微膠囊式的人工飼料配方及劑型研制方面獲得了國際先進的成果。研制出國際首臺米蛾卵自動收集機械,突破了小卵繁蜂的技術瓶頸。研發出一些天敵昆蟲的包裝和儲存技術,建立了7種天敵生產技術規模化生產線,年生產能力達到100億頭左右。

在田間應用方面,發現了天敵之間的并聯增效、刺激增效等作用,探討了生態增效的保護型生物防治技術,將農業配套景觀的功能性、觀賞性合二為一。我們試圖探討三種模式,以定殖技術、種群調節、環境調控為主的模式;以生境管理、誘集回收、群落助遷為主的果蔬菜防治;相生體系+動態評估+多樣性調節的大田作物防治。

天敵釋放為主的設施蔬菜主要害蟲防治新模式,明確了幾種天敵昆蟲種間相互作用;發現了兩種寄生蜂存在干擾;提出了控制粉虱類害蟲的小花蝽和麗蚜小蜂、異色瓢蟲與兩種寄生蜂的增效組合釋放技術。系統的調查篩選了一些天敵增效植物并明確了其功能和原理,提出了設施蔬菜天敵植物支持系統。在北京(平谷)的諾亞有機農場建立了設施蔬菜園區的害蟲生物生態控制模式,建立了配備式天敵工廠,實施天敵定殖助遷與保護技術,形成有機農業企業的生態型綠色植保管理技術體系和企業標準。

在昌平的蘋果園,我們團隊做了十多年的系統調查研究。依靠周圍環境及樹下的景觀布局與管理,輔以天敵的接種式釋放,可以做到全程不使用任何化學農藥。

在水稻田間的主要害蟲,利用周圍的植物系統進行生態控制,也獲得成功。

國際同行評價我們的工作“已經開創了一個新的保護型生物防治模式,希望深度挖掘”。并在英格蘭20多個有機農場介紹了我們的方法。

機遇與挑戰

目前,國家核心決策層積極推動,高層頻頻發聲關注食品安全、環境保護與生態農業,而都市圈農業、生態休閑農業、高技術集成農業的發展也極為需要生物防治技術。農業部提出“減少化肥施用”及“減少化學農藥使用”雙減戰略布局,在減少化學殺蟲劑使用的情況下,急需尋找高效安全的害蟲防控技術。深厚的商業市場潛能是令人垂涎的大蛋糕。如果生物防治比例提升至25%,我國有機農業市場能夠提高2.5~3倍,則市場價值會達到每年200億。

生物防治的第二個黃金時代已經到來,迎來了發展的大好機遇。但同時我們也面臨著挑戰。眾多國際企業瞄準中國市場,動植檢疫的壁壘能保護我們多久?西方國家依靠農產品安全壁壘保護自身的農產品市場,而我們現在的技術儲備如何迎戰?已有的一些生物防治技術缺乏足夠的市場體量和市場運轉檢測,很多問題無法發現。

有機農業市場及生物防治應用市場的正規化與專業化,正規軍與民兵武裝魚龍混雜。規范有機認證市場,特別是中國有機農產品認證市場,清除信譽低的認證機構。建立更為嚴格的食品安全獨立審查制度,讓假有機無處遁形。加大綠色農藥的生產、銷售及使用管理,不再讓農事操作隨心所欲。在生物防治技術專利的保護與利用方面,加大專利保護政策管理,加強政策性鼓勵生物防治類專利的轉化(企業獎勵及人員獎勵),建立地方性的專利交易平臺,從政府、社會角度幫助成果推廣。

建議國家對天敵昆蟲研究和利用領域給予穩定長期的支持,也需要生物防治技術落地轉化的優惠政策與項目扶持、應用推廣項目對于市場化推廣的扶持。

(本文由本刊記者孫潔根據作者在“創新五方談”發言整理)