古琴音樂與現代音樂技術的結合

——析羅忠镕管弦樂曲《琴韻》

馮麗

古琴音樂與現代音樂技術的結合

——析羅忠镕管弦樂曲《琴韻》

馮麗

《琴韻》是羅忠镕先生為古琴與管弦樂而作的五聲性十二音作品之一。 它沿襲了《涉江采芙蓉》的音高組織特點,將古老的古琴音樂與西方現代音樂技法有機結合起來,賦予十二音音列以五聲性特性,在作品中彰顯民族化內涵。

注:本文由廣東省哲學社會科學“十二五”規劃項目資助,項目編號:GD14DL05;并由2014年茂名市哲學社會科學規劃共建項目資助,項目編號:GJ201402。

本文以《琴韻》為研究對象,從音高組織、配器手法、復調思維等多方面進行深入分析,進一步探究作曲家將西方作曲技法融入中國民族音樂所形成的獨特的音樂語言與風格特征。

羅忠镕是一位開拓進取、不斷超越自我的作曲家。他在不同歷史時期創作出了許多優秀的音樂作品, 尤其從20世紀80年代起,作曲家將西方十二音技法運用于中國傳統民族音樂當中,并進行了大膽的創新與改造,在中西合璧的音樂創作道路上,取得了令人矚目的藝術成就。這一時期,作者采用十二音技法組織音高體系,但又與典型的序列音樂有著本質的區別;音列的設計具有五聲民族調性特征,但又不同于傳統的調性音樂。在追求藝術作品的民族性、時代性、藝術性等方面做出了突出的貢獻。

《琴韻》是羅忠镕五聲性十二音風格最具代表性作品之一。此曲以“互補的五聲性十二音集合”為基礎,把中國古老的古琴音調與現代音響巧妙地融合在一起,使整個音樂有著濃郁的民族韻味又不失時尚的現代氣息。本文試圖從多角度對其進行全面、系統的研究,以期進一步探究作曲家獨特的思維模式與作曲技術,這將對中國現當代音樂創作的發展具有一定的現實意義。

一、音高組織邏輯

羅忠镕在設計《琴韻》的音高組織時,他有意將兩個五聲音階進一步研究設計為“互補的五聲性十二音集合”,使其成為更具邏輯性的音高系統。

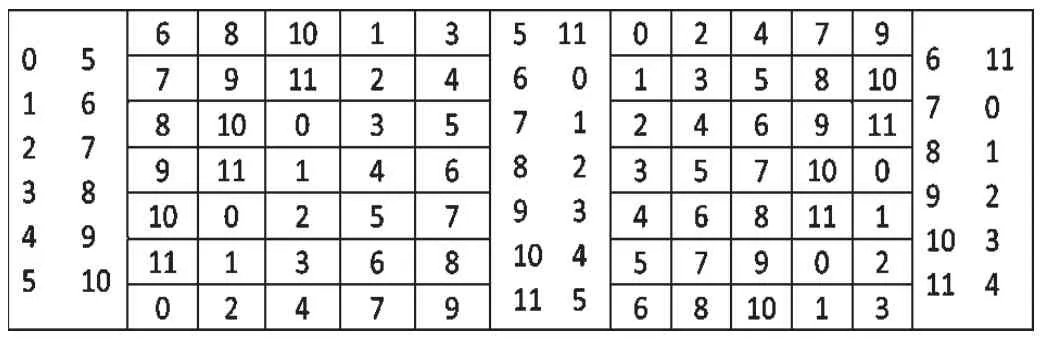

下表是《琴韻》的音高材料庫,此表包括了作品中所有可能的十二音音列組合。作者將十二音音列分為兩個五音集合和一個二音集合三個截斷。其中兩個五音集合各自形成五聲性調式音階。左右兩邊縱向的兩個五聲音列均相差半音。左右兩邊音程數之差為5或7的二音集合以及兩邊縱向的音程數之差為1或11的兩個五聲集合構成一個完整的十二音音列。 比如左邊縱向的兩個五音集合與中間的二音集合構成的十二音音列為(0,2,4,7,9,1,3,5,8,10,6,11);橫行的兩個五聲音列均相差三全音,這兩個音列加上中間兩個音級構成一個十二音音列。比如第一橫排的兩個五音集合與中間的二音集合構成的十二音音列為(0,2,4,7,9,6,8,10,1,3,5,11)。 這是作品中可能構成的全部十二音集合。

表1:《琴韻》的十二音集合組合表

1.組合表左半部分縱向結合構成的組合為2+5+5。

2.組合表右半部分縱向結合構成的組合為5+5+2。

3.組合表橫向結合構成的組合為:5+2+5。

此集合表中共有這三種組合,每個組合中均包含兩個具有鮮明五聲調性的五音集合與一個具有補充作用的二音集合,構成了完整的“互補五聲性十二音集合。 ”

下例是一個以五聲音階[8,10,0,3,5]為核心構成的一組十二音集合。

例1:

從例中可以看出,核心五聲音階[8,10,0,3,5]與上方和下方的兩個五聲音階[7,9,11,2,4]和[9,11,1,4,6]分別相差半音,它們和各自的“補充音”[6,1]、[7,2]分別與核心音階形成兩個“五聲性十二音集合” (①和②)。橫向上與核心五聲音階[8,10,0,3,5] 作三全音關系組合的 [2,4,6,9,11], 再加上中間的“補充音” [7,1],它們三組構成了另一個“五聲性十二音集合”(③)。同樣,右側的五聲音階[2,4,6,9,11]與它上方和下方的五聲音階[1,3,5,8,10]和[3,5,7,10,0]又分別是相差半音的關系,它們與各自的“補充音”也相應構成兩個十二音集合。(④和⑤)。

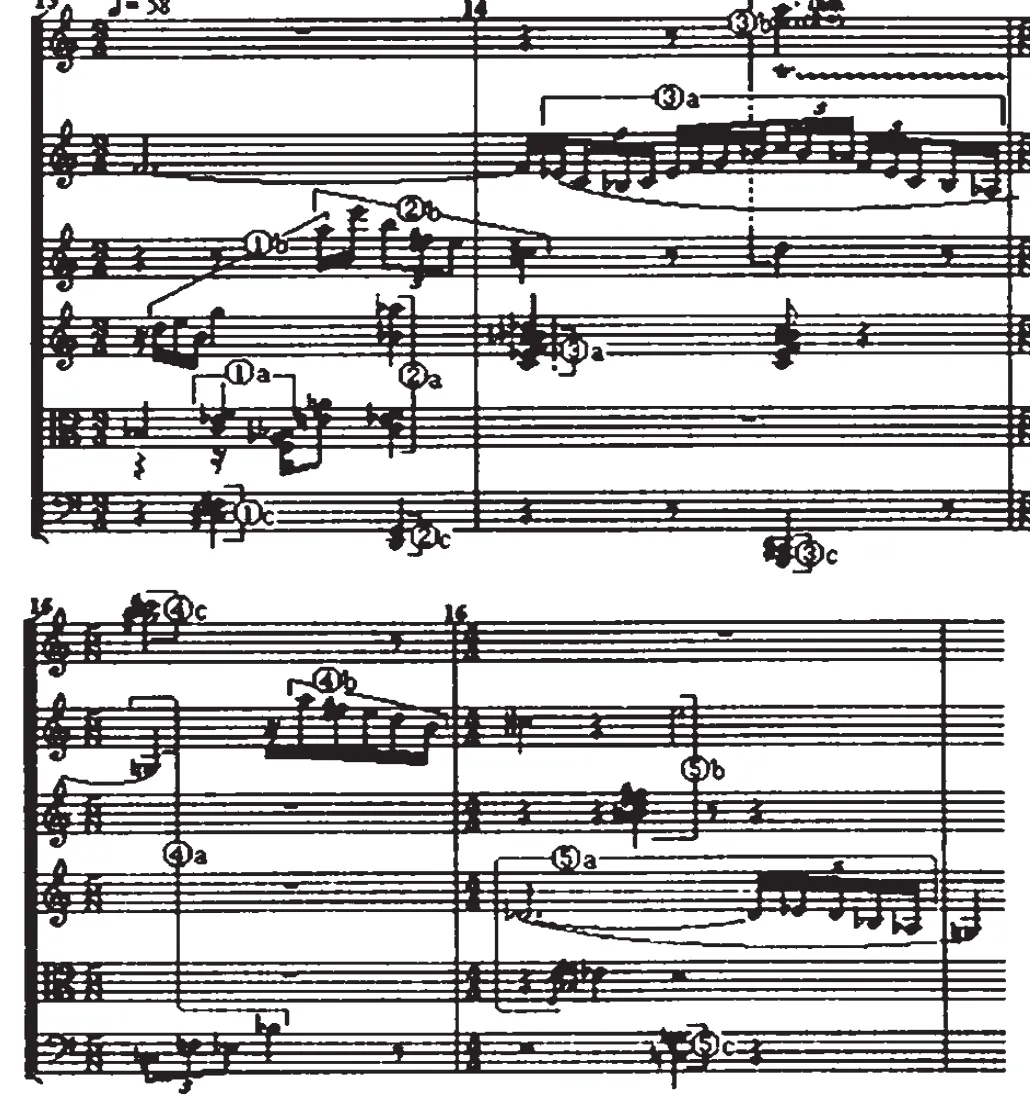

下面便是在作品《琴韻》中用這一整套十二音集合寫成的一個片斷。分別用數字①②③④⑤代表五個十二音集合。分別用字母“a”和“b” 表示組成十二音的五聲音階,起補充作用的雙音用“c”標出。

例2:《琴韻》第13-16小節

如圖所示,在每個十二音集合中,其中具有五聲性民族調性的五音集合要么形成橫向上有起伏的線條進行,要么以柱式和弦形式分布于織體內聲部形成縱向化和聲,二音集合均在低聲部形成四度音程的鋪墊,作為背景音樂出現。 作者在此運用“互補五聲性十二音集合”巧妙地把十二音現代作曲技法運用于五聲民族調性音樂之中,賦予古老音調于現代音響效果。

二、豐富多彩的配器手法

在多年的創作實踐中,羅先生逐步形成了他個人的配器特色。作者運用多種創造性的手法,賦予骨架聲部豐富的音響色彩和清晰的織體層次。 他在《琴韻》中的寫作織體以線條、點描的手法為主,完全摒棄了和聲音型的寫法。

1.點描性音色對比

所謂點描性織體是音樂織體由在表面上孤立的音做零散的進行構成。 旋律性不強,重在通過音色的點染與交織突出色彩的交替與變換。即將不同音區上的各個音點連起來在音色上形成橫向延展,從而體現音色的結構作用。

下例是《琴韻》的5—6小節,為點描性的織體。 從中提琴的撥奏到大提琴、鋼琴與倍司的增四度音程,不同樂器呈現出不同的音質、音色,在橫向上形成一定的音色分割。 不同性格的樂器音響構成的音點在樂隊各個聲部相互錯開、迅速轉換,構成了具有豐富色彩的線形連接。

例3:

音色在表現我國民族音樂神韻中具有重要的作用。作者借鑒西方的點描手法,突出我國古琴音樂的音色表現力,一方面弘揚了中國的傳統民族文化,另一方面創造出了具有新時代風格的音樂。

2.線狀織體的音色轉換

在幾個具有不同音響特性、相互對置的聲部織體中,各自均獨立呈現橫向線性衍展的狀態,形成層次分明、對比鮮明的音色差別,由此形成線性對置的織體形態。

例4:

上例是《琴韻》的第43—45小節,從縱向上構成由線狀音響疊置而成的三個層次。 一個是弦樂滑奏而形成的單質性音流,力度由弱到強,音質由細薄到尖銳;另一層是彈撥樂器所奏出的力度及其微弱的同質性音響;中間是古琴奏出的悠揚旋律,音響飽滿、渾厚,蘊含著豐富的泛音。三類樂器的音響特性各不相同,由此更加凸顯出夾在高低兩個音響層中的古琴旋律音調,形成了對比非常鮮明的三個音響層面。

作者在此準確地把握了古琴旋律與其它陪襯因素之間在音色、力度、音區、形態等方面的對比。 充分發揮了不同要素各自的功能,取得了相得益彰的音響效果。

三、復調思維在作品中的表現形態

復調思維是羅忠容镕在創作中重要的技法思維,也是《琴韻》 這部作品中所運用的重要的作曲技術之一。在該作品中復風格對比、模仿對位及多重音色對位等技法得到了充分的展示。

一、調性與無調性風格對比

調性與無調性風格的對比一般是指將不同風格的音樂材料加以縱向疊置形成對比或對比與模仿相結合的復調織體。

羅先生在《琴韻》中以中國傳統的古琴音調為主,具有明顯的五聲民族調性特征,同時又融入非調性的音樂素材,使其音樂材料常出現調性與無調性兩種風格的對比。作者在作品中巧妙地將這兩種完全不同風格的音樂語言統一于五聲性風格之中。(見例5)

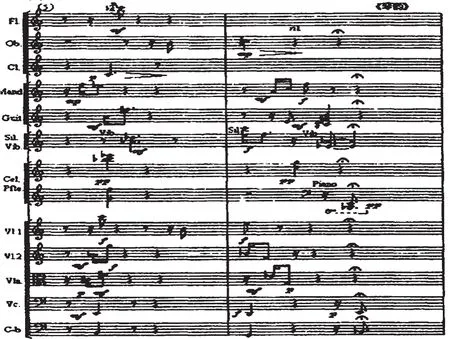

例5:

上例為《琴韻》的第五部分“普庵咒”71-84小節,音樂織體由四個聲部疊置而成。其中古琴演奏的旋律明顯是F宮調式的五聲音調,鋼片琴奏出的是富有流動性的以小節為單位變化的五聲性四音列旋律,而兩支木管和低音貝司主要由三全音和半音構成非調性旋律音程。因此,四個聲部形成了調性和無調性兩種音樂風格的鮮明對比。

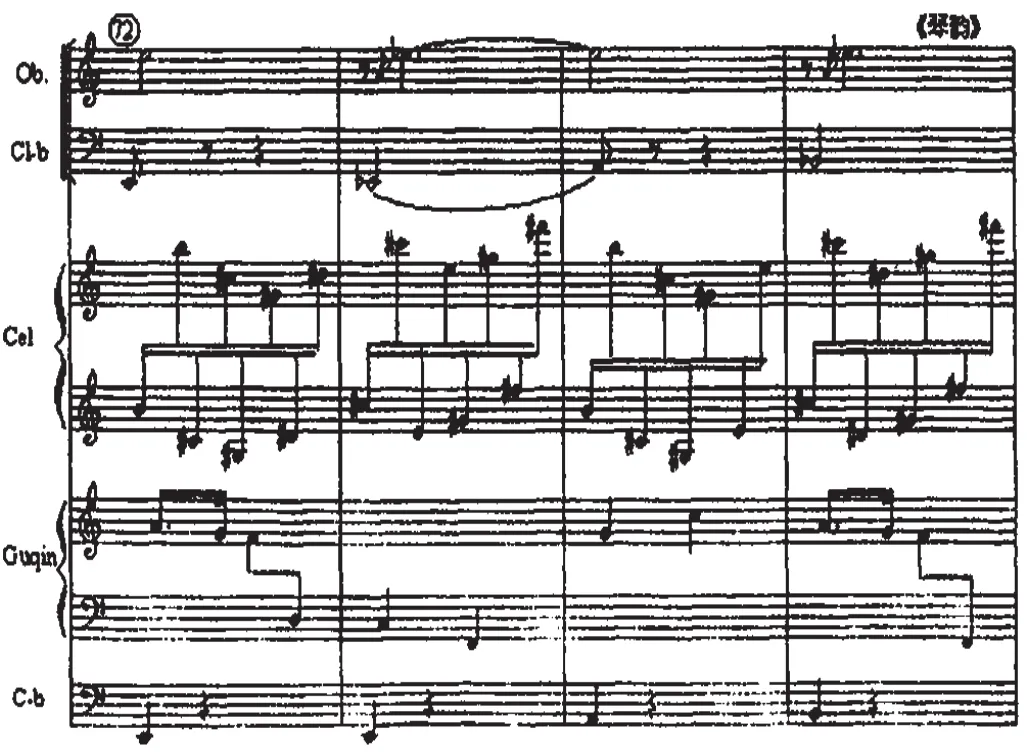

二、多層結構對位

構成對位的聲部以音響層為單位,每層一般包含兩個以上的聲部,自身就構成一個對位或者模仿的關系。

《琴韻》 的85—87小節的音樂織體在形成模仿對位的同時又有對比性的結合。其中,大提琴與中提琴聲部之間是五聲性音程關系,兩者構成了一個先導旋律,它們與長笛、雙簧管、小提琴形成模仿關系,并且彼此之間是和聲音程的疊合,但這四個聲部的音高組織為同一個五聲性的五音集合(0,2,4,7,9), 因而使得構成模仿的兩個聲部與單簧管的旋律線條構成對比,加之貝司奏出的和聲低音聲部,使該處音樂形成了一種多層對位的態勢。這種結合使各音響層次更為清晰分明,各聲部更具獨立性,從而加強了音樂的發展、豐富了音樂形象。

從以上“互補的五聲性十二音集合”在《琴韻》中的應用;復調技術在《琴韻》創作中的表現形態;《琴韻》中豐富多彩的配器手法的分析;可以看出作曲家并沒有完全套用西方音樂的思維模式,對中國的傳統音樂亦非采取靜止的觀點,而是力圖使東西方音樂文化在他的作品中找到一個最佳的契合方式,從而使作品更具藝術性和創造性。

結語

羅忠镕將“互補的五聲性十二音集合”這一創作思維運用至他的管弦樂作品《琴韻》當中,并獲得了成功。 使西方現代作曲技法與中國古老的傳統音樂結合得天衣無縫。同時,作曲家在邏輯嚴密的音高組織體系中, 追求精致并富于變化的織體形態,把“中庸、無為、含蓄”作為至高無上的審美標準,使該作品“中國化 ”、“音 樂化”、“技術 化”的特 點更 加突出 。 尤 其 是“互補的五聲性十二音集合”的產生,標志著羅忠镕新音樂語言的確立和新音樂風格的形成,可以說是他創作生涯的一個新的里程碑。它不僅為西方無調性的音樂風格和中國民族五聲性的音樂語言增添了新內涵,同時也使其自身音樂語言產生了巨大的變革,形成了其特有的音響色彩和獨特的音樂表現。這對現當代作曲家有莫大的啟示,并具有重要的學術價值和現實意義。

[1]鄭英烈.序列音樂寫作基礎[M].上海:上海音樂出版社,1989.

[2]楊儒懷.音樂的分析與創作[M].北京:人民音樂出版社,1995.

[3]姚恒璐.現代音樂分析方法教程[M].長沙:湖南文藝出版社,2003.

[4]鐘子林.西方現代音樂概述[M].北京:人民音樂出版社,1991.

[5] 姚亞平. 西方音樂的觀念——西方音樂歷史發展中的二元沖突研究[M].北京:中國人民大學出版社,1999.

作者單位:廣東石油化工學院