中非經貿合作迎來新契機

文/邊衛紅 編輯/李淑玲

中非經貿合作迎來新契機

文/邊衛紅 編輯/李淑玲

全球經濟不均衡復蘇仍在持續。10月,IMF將2015年的世界經濟增長預測下調到3.1%,將2016年的下調到 3.6%。而非洲經濟表現則引人注目。今年9月,社會科學文獻出版社出版的《非洲黃皮書:非洲發展報告(2014—2015)》指出,2014年,非洲經濟在多重不利因素沖擊之下繼續頑強增長,年均國內生產總值增長率達到3.5%,增速居全球第二。非洲地區經濟增長呈現繁榮態勢,經濟前景正在改善,吸引了全球投資者的目光。中非經濟貿易合作也將由此迎來新的發展契機。

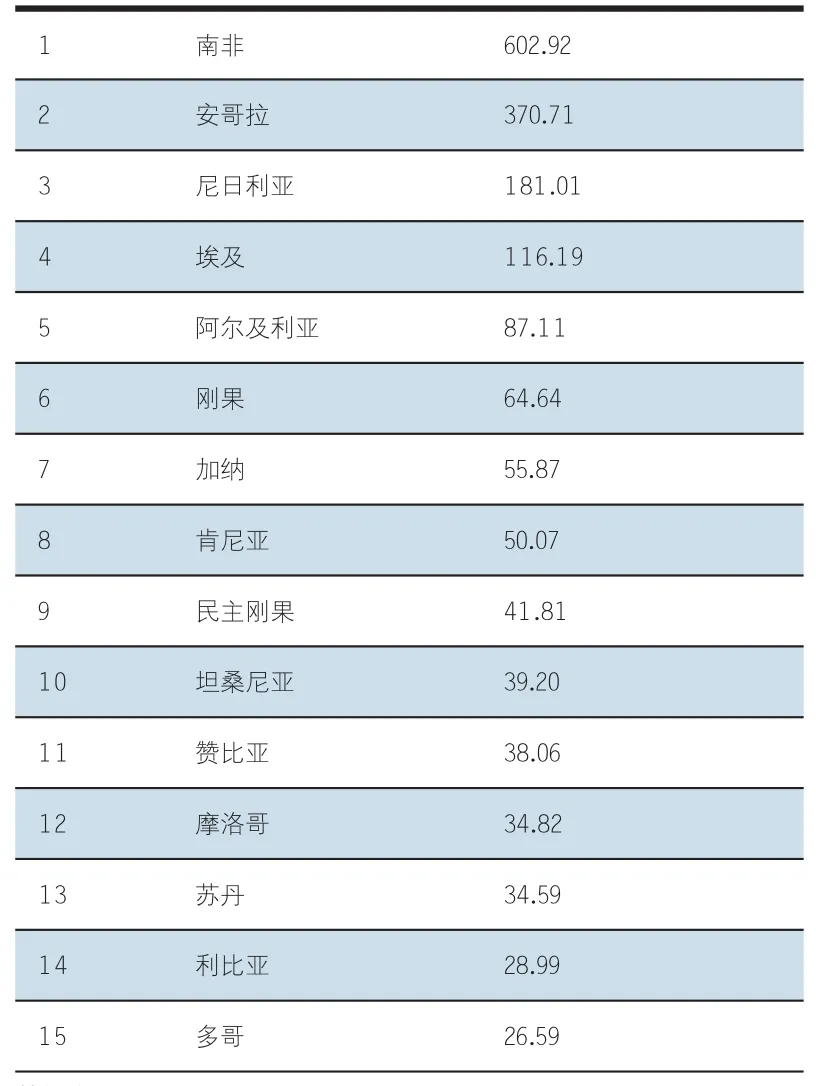

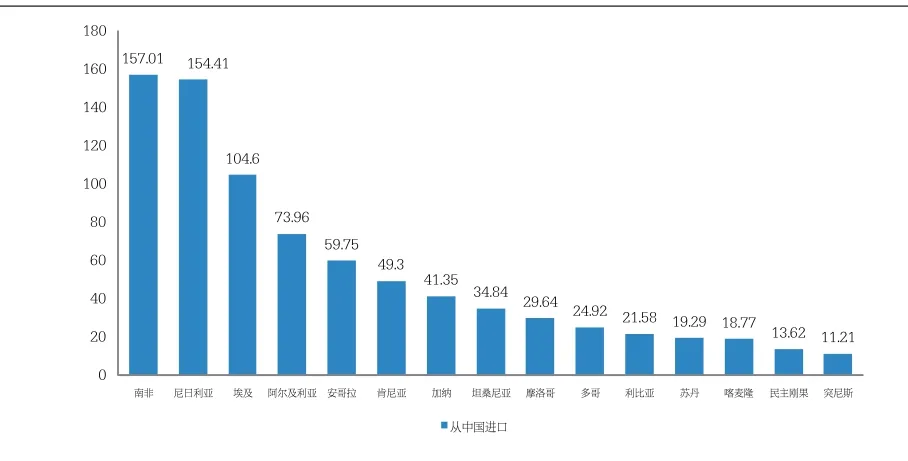

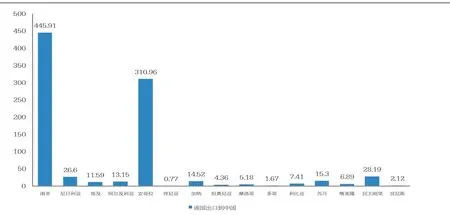

過去十年中,中國在非洲對外貿易中的重要性穩步增長。而非洲對西方經濟體的依賴則正在下降。其中的主要原因包括:亞洲投資的增長、基礎設施投資、與西方的政治分歧以及非洲的內部貿易。自2009年起,中國已連續6年成為非洲第一大貿易伙伴國。其中的南非、安哥拉、尼日利亞、埃及和阿爾及利亞,是從中國進口產品最多的5個國家(見圖1),也是我國在非洲的前五大貿易伙伴(見表1),2014年合計貿易總額占我國同期對非洲貿易總額的77.05%;而南非和安哥拉則是出口到中國的產品貿易額最多的兩個非洲國家(見圖2)。雖然非洲貿易額占中國對外貿易總額的份額相對較小,2014年約為5%,但在中國與各大洲的貿易中增速最快,同比增長5.6%。

表1 2014年中國對非洲主要國家雙邊貿易情況(單位:億美元)

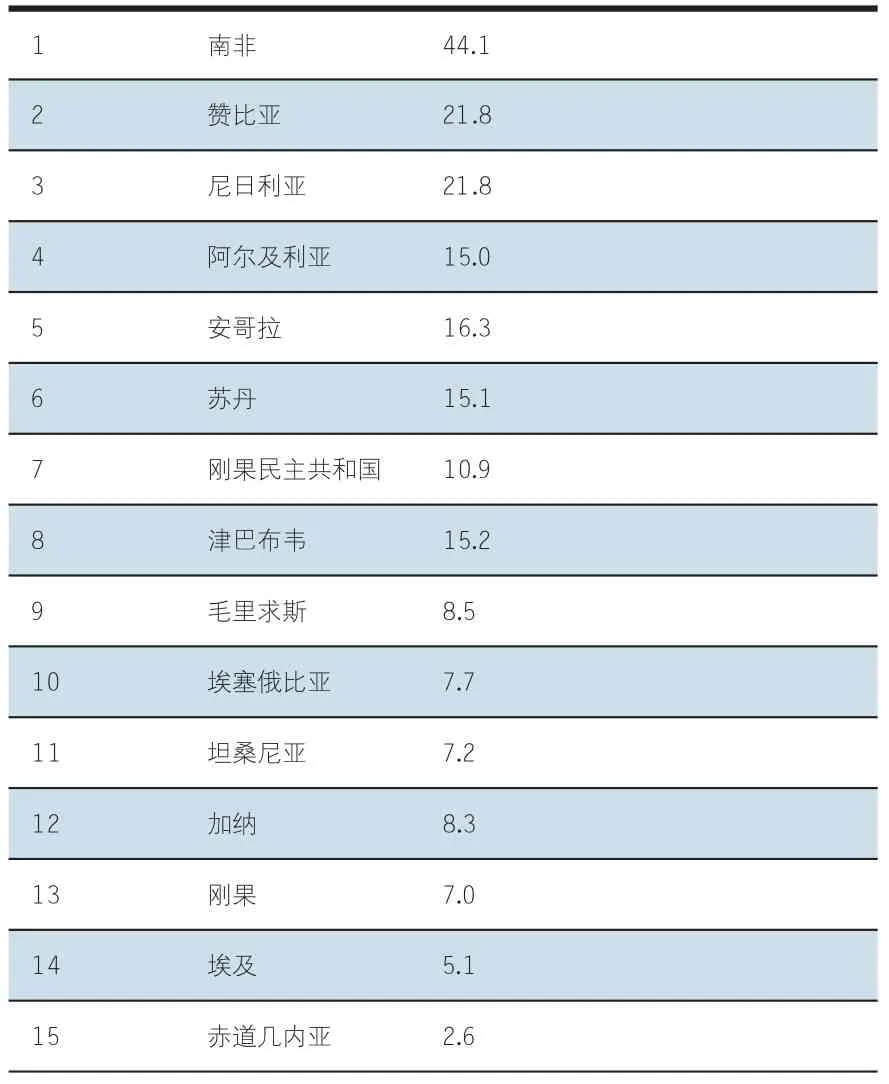

包括中國在內的新興市場國家的投資資金,越來越多地流向非洲。自2010年起,非洲已成為我國第四大投資目的地,我國也成為非洲最大的外資來源地。我國對非直接投資呈現出如下特點:投資總量迅速增加,投資區域逐步拓寬,投資主體呈現多元化,投資覆蓋各行各業,投資方式多種多樣。中國對非洲的直接投資在2014年全年增長了23.7%,總存量達到了324億美元,占中國對外直接投資的4%。尼日利亞、贊比亞、南非是最主要的投資受益者(見表2)。

表2 截至2014年底中國對非洲主要國家直接投資存量(單位:億美元)

新形勢下中非雙方將基于各自轉型與發展目標來構建利益契合點與增長點。中非經貿合作可遵循“投資引領、結構轉型、產業轉移”的發展原則。

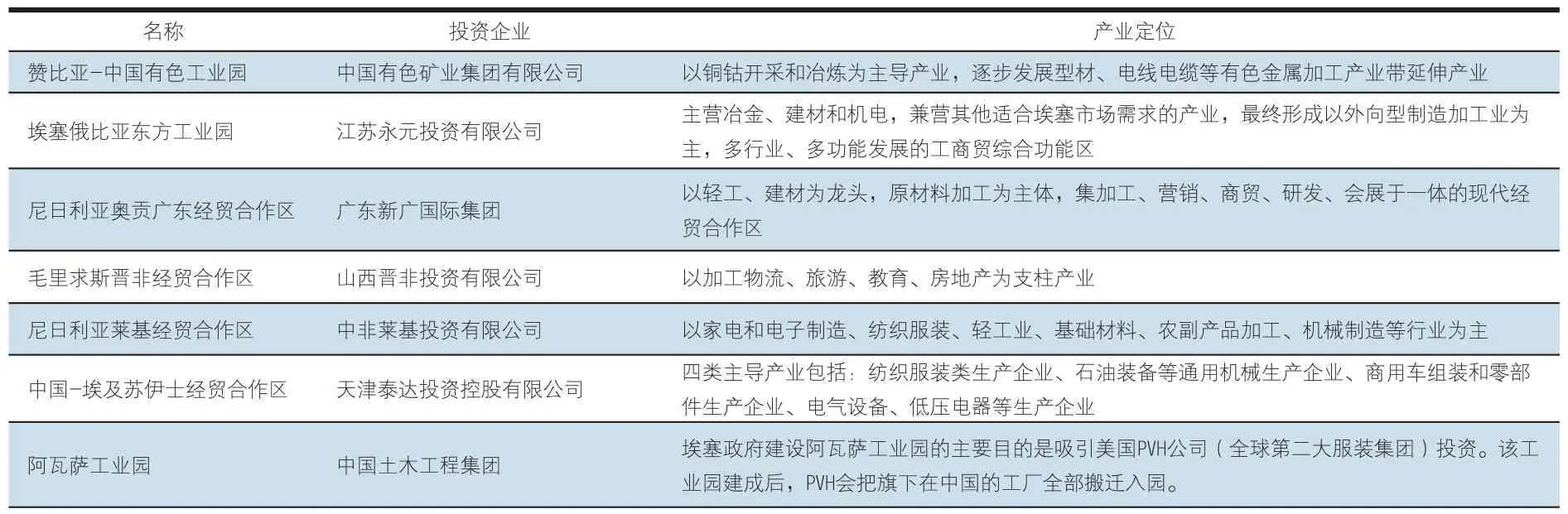

加快經貿合作園區建設,向投資引領方向轉型。中非之間正在形成互為動力和機遇的發展結構,投資成為中非多元化合作的利益契合點。非洲對基建、制造業和民生領域的巨大需求,將推動中國新一輪擴大開放,中非經貿合作正從貿易先行向投資引領方向轉型。經貿合作園區模式在非洲多國正在起步,未來有可能成為我國對外投資的重要方式之一(見表3)。

圖1 2014年非洲從中國進口總金額較多的國家(單位:億美元)

圖2 2014年非洲出口到中國產品總金額較多的國家(單位:億美元)

表3 我國經批準設立在非洲的境外經貿合作區情況

加速互聯互通,跨國跨地區基礎設施成為合作重點。近年來,非洲逐漸加快區域一體化進程,以改變單個國家市場過小且相互隔裂的問題。伴隨著中國“走出去”戰略的新變化,互聯互通建設也成為中國近年來的主要對外投資模式。因此,跨國跨地區基礎設施將成為中非經貿合作的重要內容。

轉變互惠模式,促進中非產業轉移。現有的模式下,中國獲取原材料資源的關鍵先決條件,是參與非洲的基礎設施建設,但這與出口監管、資產收益聯系緊密,增加了未來發展的難度。而非洲現有的“以資源換基建”的發展模式也存在一些問題,許多基建項目在促進經濟的長期良性增長方面收效并不明顯;同時,非洲通過輸出資源換取了經濟的快速發展,但非可再生自然資源的開發過程在創造就業方面的效果卻很有限。因此,非洲需要轉變原有的發展模式,將重點從發展基建轉移到發展制造業上來。隨著中國的產業向高端制造業升級,未來十年里,中國的勞動力密集型產業預計將會向其他發展中國家轉移約8000萬個就業崗位。一些中國周邊的國家已經在利用這一趨勢吸引中國的紡織企業到自己國家建廠。而許多非洲國家不但國內經濟環境和勞動力素質等方面跟這些亞洲發展中國家很相似,而且還具有豐富的自然資源,更具備吸引中國產業向其轉移的優勢。鑒于此,中非合作應改變原有的“以資源換基建”的模式,逐步形成“產業轉移”的新的互惠模式。

作者單位:中國銀行國際金融研究所