新型旅游城市旅游產業與生態環境耦合關系研究

譚小莉 宋成舜 翟文俠 等

摘要:根據系統科學理論與方法,構建旅游產業與生態環境之間的耦合模型,對湖北省咸寧市旅游產業效益、生態環境效益和旅游產業系統與生態環境系統之間的耦合關系進行測算。結果表明,2003-2012年,咸寧市旅游產業效益呈快速上升的趨勢,生態環境效益表現出在波動中穩定上升的態勢;10年間,咸寧市旅游產業效益與生態環境效益耦合關系經歷了由協調發展、低級共生到協調發展的階段,系統發展勢頭良好。除2005年耦合度處于低級共生階段外,其余9年都處于協調發展階段,其中2008年處于最佳協調發展狀態。

關鍵詞:旅游產業;生態環境;耦合關系;咸寧市

中圖分類號:F301.24 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)20-5193-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.20.066

Study on the Coupling Relationship between Tourism Industry and

Ecological Environment in New Tourism City:

——Taking Xianning as a Case

TAN Xiao-li1, SONG Cheng-shun2, ZHAI Wen-xia2, KE Xin-li3

(1. School of business, Xianning Vocational Technical College, Xianning 437100, Hubei, China)

2. School of Resources Environment Science and Engineering, Hubei University of Science & Technology, Xianning 437100, Hubei, China; 3.College of public Management, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China)

Abstract:Taking Xianning city as a case study, based on the theory and method of general system science, the coupling model of tourism industry and ecological environment was established, to calculated the tourism industry benefit, ecological environment benefit, and the coupling relationship between tourism industry and ecological environment. The results showed that, during 2003-2012, the tourism industrial benefit have an rapid upward trend, and the ecological environment benefit rose steadily in fluctuation in Xianning. The coupling relationship between tourism industry and ecological environment of Xianning experienced from coordinated development, low-level symbiosis to coordinate development phase in the ten years, the system have a good momentum of development trend, except for the low-level symbiotic stage in 2005, the other nine years was in coordinated development stage, in 2008 of which, the coupling relationship was in the best coordination development stage.

Key words: tourism industry; ecological environment; coupling relationship; Xianning city

旅游產業在國民經濟中起著舉足輕重的作用,旅游是現代城市的重要功能,也是當前部分地區發展經濟、推動城市化進程的主要選擇[1]。旅游的發展可以促進旅游目的地環境質量的改善,但也可能會對當地生態環境產生破壞性的影響。旅游業環境依托、資源消耗的產業屬性決定了旅游經濟與生態環境間存在著對立與統一的辯證關系[2]。實現旅游產業與生態環境協調發展,提高區域經濟發展質量,已經成為實現“四化同步”協調發展的關鍵和建設“兩型社會”的必然要求。

如何協調經濟發展過程中旅游產業與生態環境保護間的關系,備受各級政府和學者們關注。從已有的研究來看,主要聚焦在區域性中心城市的旅游產業與生態環境耦合關系上[3-6],而對中小城市的研究還較少。咸寧市位于湖北省東南部,長江中游南岸,湘鄂贛三省交界處,系“1+8”武漢城市經濟圈之一,位居武漢城市圈與長株潭城市群兩大改革試驗區的中軸線上,是全國“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區,是極具發展潛力的核心城市,是全國適宜人居城市之一、中國溫泉之城、全國第二批可再生能源建筑應用示范市、湖北省首批低碳經濟試點市、首批全國旅游標準化城市。近年來,緊密圍繞“實現綠色崛起、建設鄂南強市、打造‘香城泉都、構建‘中三角重要樞紐城市”發展戰略,咸寧市旅游產業發展迅速,生態環境不斷改善。本研究以咸寧市為研究對象,運用系統科學理論,建立耦合關系模型,定量分析旅游產業與生態環境動態耦合關系,對于豐富中國旅游產業與生態環境系統之間的協調發展關系,促進咸寧市旅游經濟持續、健康、穩定發展具有重要的現實意義。

1 研究方法

1.1 旅游產業與生態環境耦合關系評價模型

1.1.1 旅游產業效益與生態環境效益評價 運用系統理論和方法,借助耦合關系評價模型,對咸寧市旅游產業與生態環境耦合關系進行分析[7,8],旅游產業效益(Q1)與生態環境效益(Q2)的一般函數為:

Q1=■aixi,i=1,2,…,n;Q2=■bjyj,j=1,2,…,m

式中,xi、yj為兩系統的元素;ai,bj為各元素的權重。

1.1.2 旅游產業效益與生態環境效益速度演化方程 旅游產業與生態環境效益間的演化方程[9]可以表示為:

A=■=f(Q1,Q2)B=■=f(Q1,Q2)

式中,A、B為受自身與外界影響下旅游產業效益子系統與生態環境效益子系統的演化狀態。兩子系統的演化速度[10]為:

VA=■,VB=■

式中,VA、VB分別為兩子系統的演化速度V,整個系統的演化速度可以看作是VA與VB的函數,當兩子系統協調時,整個系統也是協調發展的。

1.1.3 旅游產業效益與生態環境效益耦合模型 V的變化是VA與VB引起的,可以在兩維平面(VA,VB)中來分析V,以VA、VB為變量建立坐標系,則V的變化軌跡為坐標系中的橢圓[11],V與VB的夾角?琢滿足:tg?琢=VA/VB,則

?琢=arctg■

1.1.4 旅游產業與生態環境效益耦合度及其關系 根據?琢的變化,可以確定整個系統的演化狀態,揭示旅游產業效益與生態環境效益協調發展的耦合程度,亦即耦合度。顯然,在一個演化周期內,整個系統將經歷低級共生、協調發展、極限發展、再生發展4個階段[12]。

1.2 旅游產業效益與生態環境效益評價指標體系

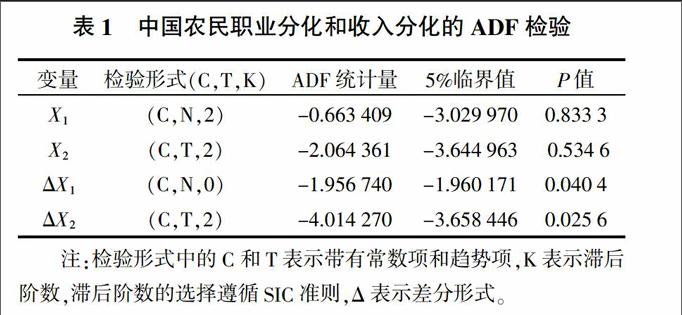

1.2.1 指標體系構建 不同子系統的評價指標體系應能客觀、準確地反映子系統的效益狀況。指標選取在遵循綜合性、系統性、獨立性和可獲取性等原則的基礎上,根據旅游產業與生態環境耦合協調發展的作用機理,結合研究區域社會經濟發展水平和生態環境現狀,構建了兩者耦合度指標體系(見表1),選取旅游總收入等8項指標評價旅游產業效益,選取市區綠地面積等8項指標評價生態環境效益。研究用到的數據來源于2004-2013年的《咸寧統計年鑒》和《中國城市統計年鑒》。

1.2.2 指標權重確立 采用變異系數法確定指標權重。變異系數法是一種直接對指標數據進行數學處理求取指標權重的客觀賦權方法[13],充分考慮了指標數據的相對變化幅度,大大減少了主觀因素帶來的偏差,其指標權重值比主觀賦權法更具科學性、客觀性和可信度。變異系數法確定指標權重W步驟如下。

計算各指標的平均數xj和標準差Sj:

xj=■■xij,j=1,2,…,m;

Sj=■,j=1,2,…,m

計算各指標的變異系數Vj,對變異系數進行歸一化處理,得到每個指標的權重Wj:

Vj=■,j=1,2,…,m;Wj=Vj/■Vj,j=1,2,…,m

1.2.3 指標標準化 為了使評價指標具有可比性,需要對指標數據進行無量綱處理,選擇極值法計算指標的無量綱值,計算公式[14]為:

正向指標標準化:Xij=■;逆向指標標準化:Xij=■

式中,Xij為指標標準化值;xij為指標原始值;maxxj和minxj分別表示該指標在評價時期內原始數值中的最大值和最小值。

2 實證分析

2.1 旅游產業效益與生態環境效益

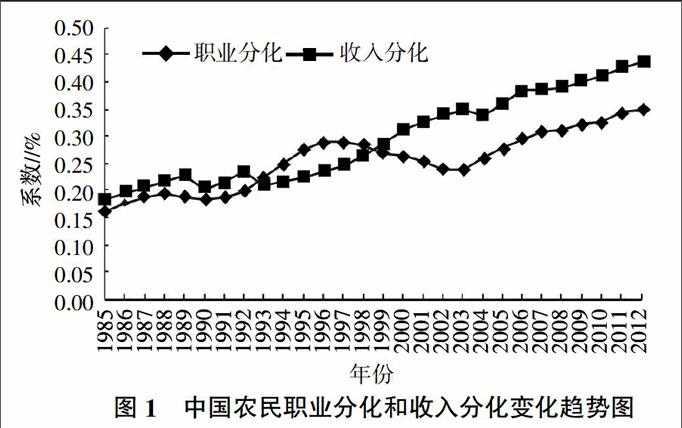

利用前述研究方法,測算出咸寧市2003~2012年旅游產業效益與生態環境效益的綜合值,其演化曲線見圖1。

2003-2012年,咸寧市旅游產業效益呈持續快速上升的態勢,增長趨勢明顯,其綜合值由2003年的0.013 4提高到2012年的0.973 2,增加0.959 8,年均增長速度為60.98%。從演化曲線的運行軌跡來看,以2008年為界,前期增幅緩慢,增速較快,5年間旅游產業效益僅提高0.176 3,但年均增長速度達69.88%;2008~2013年增幅較大,增速較小,旅游產業效益提高0.783 5,年均增速小于前期,為50.50%。旅游產業效益逐年上升的發展態勢與社會經濟發展的實際基本吻合,不僅得益于國家宏觀政策的大力支持,同時也受到咸寧市社會經濟發展內在動力驅動的強烈影響。長期以來,咸寧市經濟發展水平低下,產業結構一直以第一產業為主,自1999年3月撤地建市后,才逐步由粗放型農業向城市化過渡,由于經濟基礎起點低,自主創新能力不強,且受限于旅游業發展需要的配套設施建設的不足,旅游產業發展緩慢,旅游產業效益在2008年以前始終保持在低水平運行。為建設旅游經濟強市,打造“香城泉都”,建設美麗咸寧,咸寧市借助武漢城市圈“兩型”社會建設試點工作的開展,大力實施了旅游跨越發展戰略,不斷加快旅游產業集群化、信息化、標準化、品牌化、國際化。2008年后咸寧市旅游產業發展迅速,旅游總收入、旅游總人次、旅游收入占GDP的比重、國際旅游人次與旅游收入、國內旅游人次與旅游收入顯著提高,旅游效益指數大幅攀升,伴隨著咸寧市經濟的騰飛,旅游產業效益進入持續增長階段。

研究期內,咸寧市生態環境效益呈現在波動中穩定上升的趨勢,其效益指數由2003年的0.216 5上升到2012年的0.849 1,增幅為0.632 6,年均增長速度為16.40%,表明咸寧市旅游產業效益提升的同時,生態環境質量也在逐步上升。咸寧市生態環境效益發展曲線呈拉長“V”字形,2003-2007年,由于生產力獲得迅速解放,咸寧市城市化、工業化進程加快,廢氣排放量、廢水排放量和固體廢物產生量都有所增加,導致環境污染和破壞,與此同時市區人均綠地面積和建成區綠化覆蓋率等沒能及時跟上經濟發展的步伐,使得生態環境效益一直持續緩慢下滑,效益指數回落至0.117 2;從2008年開始,隨著“中部崛起”和“兩圈一帶”戰略的實施,咸寧作為“兩圈一帶”惟一的一座城市和武漢城市圈“兩型”社會建設綜合配套改革試驗的核心城市,為創建園林城市、文明城市、衛生城市和優秀旅游城市,堅持生態興市,深人開展“藍天、碧水、綠地、寧靜、清潔”行動,大力推進省級環保模范城市創建,及時啟動“創建國家園林城市”工程,推進生態宜居城市建設,生態建設步伐加快,成效顯著,生態環境總體水平大幅上升,之后咸寧市緊緊抓住舉辦“國際溫泉文化旅游節”的機遇,積極開展“兩湖”、“三河”、“十庫”等重點水流域整治和生態修復工作,生態環境效益值走出低谷,呈快速增加的趨勢,盡管在2011年增速有所放緩,但效益值在2012年仍達到峰值。

2.2 旅游產業效益和生態環境效益耦合關系

利用SPSS17.0軟件,對上述兩曲線分別進行非線性擬合,得到咸寧市旅游產業效益和生態環境效益關于時間t的函數:

A=0.000 1t3+0.011 4t2-0.067 6t+0.086 5,R2=0.992 4

B=-0.001 2t3+0.037 7t2-0.209 0t+0.420 9,R2=0.962 2

分別對A、B求導,得到咸寧市旅游產業效益和生態環境效益的演化速度方程:

VA=■=0.000 3t2+0.028 8t+0.067 6

VB=■=-0.003 6t2+0.075 4t-0.029 0

式中t取值范圍為1,2,…,10,相對應的年份為2003-2012年。

根據速度演化方程,計算出2003-2012年咸寧市旅游產業效益系統發展速度VB、生態環境效益系統發展速度和耦合度?琢(表2),并繪出耦合度?琢的演化曲線圖(圖2)。

從總體上看,2003-2012年咸寧市旅游產業效益與生態環境效益耦合度在協調發展與低級共生之間交替出現,除2005年處于低級共生階段外,其余9年都處于協調發展階段。根據耦合度的變化,旅游產業效益與生態環境效益耦合關系發展可以分為3個階段:

2003-2004年:旅游產業效益與生態環境效益系統處于協調發展狀態,系統表現出向不協調狀態轉化的態勢,VA>VB,但旅游產業發展滯后于生態環境建設,耦合度從15.67下滑到6.91。2004年以前,咸寧市社會經濟發展水平較低,旅游產業在全市國民經濟的戰略性重要支柱產業地位沒有凸顯出來,旅游產業采取粗放經營模式,旅游產品未經大規模開發,旅游經濟在初級水平上裹足不前,對生態環境也幾乎沒有破壞作用。由于生態環境容量大、壓力小,在經濟發展過程中,旅游產業子系統對生態環境子系統的反作用較弱,2003-2004年,區域旅游產業效益與生態環境效益系統處于協調發展狀態,但系統明顯表現出不協調發展的趨勢。

2005年:旅游產業效益與生態環境效益系統處于低級共生狀態,VA>VB,旅游產業發展滯后于生態環境建設,耦合度達到研究期內的最低點,為-54.74。從2004年開始,咸寧市經濟發展開始提速,為滿足旅游者日益增長的需求和提升旅游產業戰略地位,大量的旅游資源開始集中開發,加上缺乏與旅游產品配套的基礎設施以及服務設施,導致生態環境遭到破壞與污染,旅游產業子系統對生態環境子系統的脅迫作用開始增強。這一階段,咸寧市經濟潛力得到充分釋放,在獲得旅游效益的同時,因為技術條件、認識水平和環保資金不足的限制,忽視了生態環境建設,廢水排放量、廢氣排放量、二氧化硫排放量、煙塵排放量等反映生態環境效益的負向指標增幅明顯,致使生態環境能力下降,系統處于低級共生狀態。

2006~2012年:旅游產業與生態環境系統處于協調發展狀態,VA>VB,耦合度呈現先降后升的趨勢,從56.26下降到45.55再上升到53.54,其中2008年的耦合度與45最接近,表明旅游產業與生態環境系統最接近協調發展狀態,除了2008年和2012年生態環境建設滯后于旅游產業發展外,其他時間旅游產業發展均滯后于生態環境建設。旅游經濟促進了生態環境的建設和發展,促進了旅游景區的開發,推進了地區的城市化進程。生態環境的豐富程度和生產能力是旅游經濟發展的持續性和穩定性的前提和基礎,而旅游經濟發展可以為生態環境提供科學技術、物質上的支持。由于“兩型”社會建設的進一步貫徹落實,咸寧市加快實施旅游跨越戰略,在傾力打造“香城泉都”的背景下,綠色旅游、低碳旅游和生態旅游等產品對生態環境的破壞性逐步減弱,政府也進一步加大了環境保護的力度,咸寧市生態環境狀況有了明顯的改善和提高,旅游產業與生態環境系統得到相互促進和協調發展。

3 小結與討論

3.1 小結

1)2003~2012年,咸寧市旅游產業效益處于快速上升的態勢,生態環境效益呈現出在波動中穩定上升的趨勢。除了2008年和2012年生態環境效益小于旅游產業效益外,其他時間生態環境效益均大于旅游產業效益。

2)研究期內,咸寧市旅游產業效益與生態環境效益耦合關系經歷了由協調發展、低級共生到協調發展的階段,系統發展勢頭良好。除2005年耦合度最低,處于低級共生階段外,其余9年都處于協調發展階段,其中2008年旅游產業系統與生態環境效益系統處于最佳協調發展狀態。

3.2 討論

旅游產業系統與生態環境系統之間存在著相互制約、相互促進的耦合關系。通過構建旅游產業系統與生態環境系統指標體系的動態耦合模型,分析了咸寧市旅游產業效益與生態環境效益的波動特征與耦合關系,可以為區域經濟發展戰略制定提供科學依據和決策參考。但制約于數據獲取的困難,在分析區域旅游產業系統與生態環境系統長期變化規律上缺乏縱向認識,影響了對系統總體特征的辨識,后期需要補充數據完善分析結果。旅游產業系統對生態環境系統之外的其他系統也存在著的互饋作用,下一步將做深入的研究與探討。

參考文獻:

[1] 趙 鑫.旅游經濟與生態環境耦合關系及協調發展[J].財經問題研究,2014(5):238-240.

[2] 耿松濤,謝彥君.副省級城市旅游經濟與生態環境的耦合關系研究[J].城市發展研究,2013,20(1):91-97.

[3] 郭曉東,李鶯飛.城市旅游經濟與生態環境協調發展關系研究——以北京市為例[J].開發研究,2014(2):78-81.

[4] 石惠春,劉 鹿,汪寶龍,等.蘭州市旅游經濟與城市生態環境協調發展研究[J].西北師范大學學報(自然科學版),2012,48(4):108-114.

[5] 崔 峰.上海市旅游經濟與生態環境協調發展度研究[J].中國人口·資源與環境,2008,18(5):64-69.

[6] 翁鋼民,魯 超.旅游經濟與城市環境協調發展評價研究——以秦皇島市為例[J].生態經濟,2010(3):28-31.

[7] 李崇明,丁烈云.小城鎮資源環境與社會經濟協調發展評價模型及應用研究[J].系統工程理論與實踐,2004(11):134-139.

[8] 廖曉昕.穩定性的理論、方法和應用[M].武漢:華中理工大學出版社,1999.

[9] BERTALANFFY L V. General system theory-foundation, development, applications(Reversion edition)[M].New York: George Beaziller,1987.

[10] 曾珍香.可持續發展協調性分析[J].系統工程理論與實踐,2001(3):18-21.

[11] 陳 忠,王渙塵,金 偉.可持續發展研究Ⅰ.社會系統可持續發展的界定與判據[J].系統工程理論方法應用,1998,7(2):19-24.

[12] 梁紅梅,劉衛東,劉會平,等.深圳市土地利用社會經濟效益與生態環境效益的耦合關系研究[J].地理科學,2008,28(5):636-641.

[13] 孫 凱,鞠曉峰,李煜華.基于變異系數法的企業孵化器運行績效評價[J].哈爾濱理工大學學報,2007,12(3):165-172.

[14] 陶 江,吳世新,董 雯.天山北坡經濟帶土地利用效益評價[J].干旱區地理,2009,32(6):987-990.