關于“是”字句主賓語的分析

屠愛萍

(沈陽師范大學國際教育學院,遼寧沈陽110034)

關于“是”字句主賓語的分析

屠愛萍

(沈陽師范大學國際教育學院,遼寧沈陽110034)

考察對象為含有非重讀的動詞“是”、構式為“S是X”的“是”字句的主賓語,其相關研究歷時長,范圍廣。我們從語表形式和語里意義兩方面對前賢們的主要相關研究成果進行了分類梳理,并在此基礎上將“是”字句的主賓語處理為三種關系。

“是”字句;主語;賓語;語義關系

“是”字句是現代漢語中最常用的句式之一。關于該類句式的相關研究歷時長,范圍廣,幾乎每部經典的語言理論和現代漢語教材、著作等均有相關論述,且期刊、論文集、學位論文和各級相關課題等也有很多專門的研究。不僅普通話研究中如此,在古漢語、漢語方言、我國民族語言以及外語研究中也同樣備受關注。前賢們主要從“是”字句的研究概況、“是”字句的對比研究、“是”字句作為構式的語法意義和語法化、“是”字句的分類、與“是”有關的各種特殊句式、“是”字句的分類、“是”字句和“是”的方言變體、“是”的歷時發展、“是”的詞性和意義、“是”字句的習得研究、系詞句的語用、語體與篇章研究等方面進行了研究和述評,此處不贅。

本文所謂的“是”字句是指含有非重讀動詞“是”、構式為“S是X”的句子,既不包含“是”字做代詞、形容詞或副詞等的情況,也不包含構式為“S是X的”(又稱“是……的”句)①關于構式為“S是X的”的特殊“是”字句,可參見屠愛萍(2013)的相關評介和論述。或“X是X”(又稱“同語式”)等特殊形式。關于現代漢語“是”字句主賓語的相關研究主要從形式和意義兩個著眼點出發,或采用形式標準考察“是”主賓語的組合形式,或采用意義標準“是”主賓語的語義關系。下面我們從這兩個角度分別進行考察

一、“是”主賓語的形式特點研究

關注“是”主賓語的組合形式的學者從其形式出發,討論不同形式類型的“是”字句的主賓語的語義關系。比如,李健(1987)將其分為五類:

(1)a.主語+“是”+體詞。b.主語+“是”+“…的”。c.“是”+“…的”。

d.“是”+動(形)。

e.主語+“是”+小句。

f.“是”+小句。

g.主語+“是”+介+賓。

范曉(1998)指出,“是”字句由三部分構成,主語、謂語動詞“是”和賓語。其中,主語和賓語均可以是名詞性詞語、動詞性詞語、形容詞性詞語、主謂短語等。其基本結構可分以下四種:

(2)a.“名是名”式。

b.“名是非名”式。

c.“非名是名”式。

d.“非名是非名”式。

但正如李健(1987)指出的,只分析表層結構很難揭示深層意義,必須從邏輯意義上分析,才有實用和研究的價值。盡管語表形式結構是進行語言分析的第一依據,但要想達到對其真正的理解,還應該延伸到表意的層面。

也有些學者先采用形式標準,后采用意義標準,如,呂叔湘(1980)根據謂語主要部分的語法性質五分“是”字句:

(3)a.主+“是”+名。

b.主+“是”+“…的”。

c.…的“是”+名/動/小句。

d.主+是+動/形/小句。

e.主+“是”+介…。

f.“是”+小句。

而后又根據意義將這5種形式類型進行了更為細致的劃分,共分為20小類。李臨定(1986)根據形式標準,將“是”句型分為18小類,并根據意義將這五種形式類型進行了更為細致的劃分,共33小類。這種多重標準的分類方法不但標準不夠明了,且下位類別之間容易產生交叉。如:李臨定(1986)所舉的例(24.15)“名+是+動/小句”和例(24.19)“名+是+動”就不容易區分。

二、“是”主賓語的語義關系研究

更多的研究從意義出發,討論不同意義類型的“是”字句的主賓語的特點。前賢們對“是”字句的基本作用看法相近,如,趙元任(1979)、丁聲樹等(1961)、呂叔湘(1980)、朱德熙(1982)等都在描寫漢語中“是”一詞的用法時,談到了“是”字句以及省略“是”字的句式(名詞句)主要用來表示“相等”“解釋和分類”以及“肯定”等意義,表達“是”前后詞語之間的某種邏輯關系:種屬、等同、特征、質料、存在、領有等(趙元任,1979;呂叔湘1979;李健1987;范曉1998;蔣嚴、潘海華,1998等)。

趙元任(1979)指出“是”字句可以表達相等、類屬、存在以及其它各種各樣松散的關系。呂叔湘(1980)指出“是”字句可以表達等同、歸類、特征或質料、存在、領有以及其他(比如扮演、衣著、費用等)關系。范曉(1998)也指出“是”聯系著兩個動元,兩者之間的聯系是多種多樣的,大概分為四種類型:等同、歸類、存在和領有關系。如:

(4)a.《阿Q正傳》的作者是魯迅。(呂叔湘,1980)

b.鳥是動物。(黎錦熙,1924)

c.后頭是個金魚缸。(趙元任,1979)d.他是兩個男孩兒。(朱德熙,1982)

除此之外,文獻中列舉的還有表示各種其他關系,主要包括:比喻(比況)(呂叔湘,1980,李臨定,1986,李健,1987,朱斌,2002等)、時空(李健,1987等),以及社會關系、扮演、年齡、排行、費用(價值)、數目、衣著(李臨定,1986)、施事動量、原因(徐建華,1991)、目的、方式、手段、時間、方所、活動、情狀(朱斌,2002)等。分別列舉如下:

1.比喻(比況):表示兩個對象之間的本體(主語)和喻體(賓語)關系。如:

(5)a.人是鐵,飯是鋼。(呂叔湘,1980)

b.二叔是解放前的女孩子呀,不敢出門。(李臨定,1986)c.九里山是咸榆公路的咽喉。(李健,1987)d.書籍是人類進步的階梯。(朱斌,2002)e.興趣是最好的老師。(張軍,2005)

2.時間:賓語表示主語的動作行為或狀態的時間。如:(6)a.火車從北京開出是早上五點。(呂叔湘,1980)

b.我們上班時間是早晨七點半。(李健,1987)

c.他們相識是在戰火紛飛的年代。(朱斌,2002)3.空間:事物在空間中的關系,賓語表示主語的動作行為或存在狀態的空間。如:

(7)a.我們兩個的村子,一個是河東,一個是河西。(呂叔湘,1980)

b.他們倆住在兩個地方,一個地方是河南,一個地方是河北。(李健,1987)

c.兩裸棗樹都是在前院。(朱斌,2002)4.社會關系:賓語表示主語表示人物之間的社會關系。如:(8)a.我們是同學。(李臨定,1986)

b.到底現在我和王小四是官長和伙計。(李臨定,1986)

c.李老師和金老師是同鄉。(李健,1987)d.李白和杜甫是朋友。(李健,1987)

5.扮演:賓語表示主語扮演的角色。如:

(9)a.角色就這么定吧,你是大春,她是喜兒。(呂叔湘,1980)

b.你是白毛女。(李臨定,1986)

c.你是小生,小華是花旦。(李臨定,1986)

6.衣著:賓語表示主語的衣著。如:

(10)a.他還是一身農民打扮,跟原先一樣。(呂叔湘,1980)

b.他這些顧客,多是短衣。(李臨定,1986)c.她今天是一襲白裙。(朱斌,2002)

d.他不講究,總是一身中山裝。(張軍,2005)7.年齡或排行:賓語表示主語的年齡或排行。如:(11)a.他是十歲。(李臨定,1986)

b.他是老四。(李臨定,1986)8.費用(價值):賓語表示主語的費用(價值)。如:(12)a.一份客飯是八毛線。(呂叔湘,1980)

b.一個工是一塊五。(李臨定,1986)

c.可是一頓涮羊肉就是五六塊。(李臨定,1986)

d.從北京到武漢的火車票是兩百元。(費用)(朱斌,2002)

9.數量:賓語表示主語的數量,或賓語表示主語的行為數量。如:

(13)a.這首詩是八行。(李臨定,1986)b.一見面他照我的肩上就是一拳。(徐建華,1991)c.接著,這個黑影朝那個黑影又是兩槍。(徐建華,1991)

當“是”字的賓語是謂詞性成分時,常常帶申辯的口氣,表示對原因、目的、方式、手段、活動、情狀等的解釋、說明。如:

10.原因:賓語表示主語的原因。如:

(14)a.他沒來趕集是因為忙著春播。(徐建華,1991)

b.劇沒看上都是因為你。(徐建華,1991)

c.全城停電是東邊那場大火。(張、鄧,2010)

11.目的:賓語表示主語的目的。如:

(15)a.戰士們上山砍柴是為了鄉親們。(徐建華,1991)

b.開這個會不是為了走走形式,是要真正解決問題。(朱斌,2002)

12.方式、手段:賓語表示主語的方式或手段。如:

(16)a.那時候國民黨是飛機加大炮,我們是小米加步槍。(呂叔湘,1980)

b.他們學習英語是通過電視。(朱斌,2002)

c.以前是手提肩挑,現在是水運陸運一起上。(朱斌,2002)

13.活動:賓語表示主語的動作、行為。如:

(17)a.我是去接人,不是去送人。(丁聲樹等,1961)

b.我們是看的話劇,不是看的電影。(朱斌,2002)

c.一路上,大家(是)有說有笑。(朱斌,2002)14.情狀:賓語表示主語的性質、狀態。如:(18)a.他是健忘,不是懶惰。(丁聲樹等,1961)

b.不是說我講錯了,是他記錯了。(朱斌,2002)

c.劍云的臉色變紅了,這不是因為羞愧,這是由于他的誠摯、興奮的談話。(朱斌,2002)

15.評價、說明:賓語是對主語的評價或說明。如:

(19)a.新中國的誕生是馬列主義、毛澤東思想的偉大勝利。(呂叔湘,1980)

b.民主和科學是社會發展的總趨勢。(朱斌,2002)

三、對現有相關分析的思考

“S+是+X”結構的判斷性事件常被分為邏輯句和非邏輯句兩類。朱德熙(1982)指出“是”字句表達主賓語之間的同一關系、成員與類的關系,或者表達賓語所指事物存在于主語所指處所,以及其他非邏輯句表達的、可根據具體語言環境確定的其他各種關系。這里所謂邏輯句是表示“解釋和分類”(丁聲樹,1961)、“表示主語跟賓語相等”以及表示主語“屬于哪一類”(趙元任,1979)或者表示“同一和類屬關系”(朱德熙,1982)。而非邏輯句就是把兩種事物或兩種現象根據一定的語義關系聯在一起,其非邏輯性①張和友、鄧思穎(2010)認為非邏輯句的說法不夠準確,因而援用了“特異”的命名,稱之為“特異性‘是'字句”,認為特異性“是”字句比非邏輯句外延要寬。在于前后項的語義關系不是一般判斷性事件的“等同”和“類屬”關系,而對主語做出違反常識的判斷。即,表示等同和類屬的是邏輯句,其他是非邏輯句。②該句的表層結構和深層結構不同,深層結構中含有空動詞“點”、“要”或“吃”等。

張和友、鄧思穎(2010)指出,西方傳統邏輯把印歐語的判斷性事件刻畫為“S(不)是P”,語義上可以概括為“等同”和“成素/類”兩種。進而可以將“等同”看作“成素/類”的特例,即類中只含有一個成素。這樣,傳統邏輯對判斷性事件的語義概括其實就是“成素/類”。以此為標準來看待漢語的很多“是”字句都是非邏輯句。如:

(20)a.我是中文系,他是歷史系。(朱德熙,1982)

b.我是米飯,他是面條。(張軍,2005)

c.一個洞是狐貍,一個洞是土狼。(張、鄧,2010)例(20a)中,一個人無論如何不可能等同于“中文系”,也不可能具有“中文系”的性質,因而,被認為是不符合邏輯的。趙元任(1979)認為該類事件因為字眼省略的緣故,使得主謂關系要是在別的語言里,就不合文法了。邏輯句和非邏輯句之間的界限是模糊的,如果說等同、類屬這種常見的是符合邏輯的,那么表示存在,時間也比較常見,算不算符合邏輯呢?

趙元任(1979)所謂“是”可以表達除“相等、類屬、存在”外其它各種各樣松散的關系,反映了邏輯句和非邏輯句之間界限的模糊性。呂叔湘(1980)對“是”字意義的討論也反映了這一點,呂先生并沒有在“等同、類屬”和“扮演、衣著、費用”等意義之間劃一道徑渭分明的分界線。

黃居仁(2004)基于大規模語料的分析,指出了歧義性和詞頻之間的正相關性:“如果把詞匯的每次使用比作基因的每次復制,基因產生突變的幾率與其復制的次數成正比。也就是說,語言產生歧義,受其使用次數的影響。使用次數愈高,愈有可能產生新用法、新功能。”

因而,對邏輯句和非邏輯句的判斷是受使用頻率的影響的,使用頻率越高,感覺越符合邏輯。從使用頻率看,對等同和種屬關系的判斷最高,且“是”在語表占據了句中核心動詞的句法位置,所以,語言使用者常誤以為“是”可以表示“等同”或“屬于”。如果這樣,“是”也應該可以表示“存在”“領有”,甚至“扮演”“吃”“拿”“選”等,就賦予了“是”過多的責任,使之成為一個萬能的動詞,這是不可取的。

上述問題的根源在于既相互對立又相互統一的兩個方面:一方面“是”的功能很多,如,表示兩者之間的關系、表示判斷、表示強調、表示對比、標記焦點等(石毓智,2005),缺少對其統一的解釋。另一方面副詞“是”和動詞“是”的“語表形式相同、句法位置相連、語里意義相容”(屠愛萍,2013b),又使“是”的同一性具有強烈的心理現實性。

關于主賓語的句法關系,黃正德(1988)主張援用提升分析法對一部分“是”字句進行了處理。如:

(21)a.我是昨天打了他。

b.張三是去年結的婚。

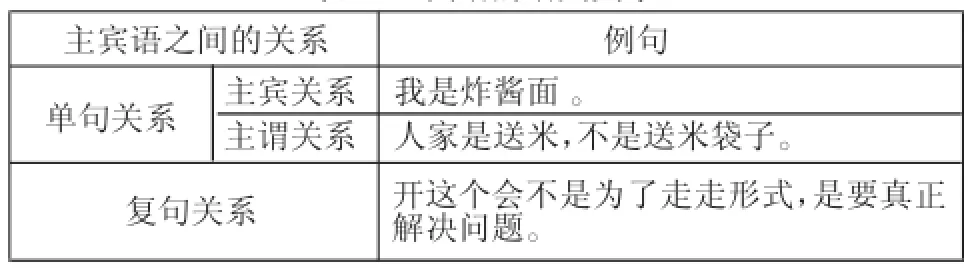

c.他是應該到紐約去了。(黃正德,1988)事實上,“完全有可能把‘是'字的用法統一起來”(呂叔湘,1979)。“是”在非邏輯句中的意義,是對主語和賓語之間各種關系的判斷。這樣,所有“是”字句均可以分析為表示判斷的提升動詞“是”和含有指稱性或述謂性的各種主賓語組成的補足語子句,“是”字句的主賓語之間便有了直接的句法和語義關系:兩者之間或存在單句成分之間的關系,或存在復句關系。具體列表如下:

表1 主賓語的語義關系

[1]丁聲樹,呂叔湘,李榮,等.現代漢語語法講話[M].北京:商務印書館,1961:83-85.

[2]范曉.漢語的句子類型[M].上海:書海出版社,1998:121.

[3]黃居仁.詞類歧義的本質與解釋——以大量語料庫為本的分析研究[G]//石鋒、沈鐘偉.樂在其中:王士元教授七十華誕慶祝文集.天津:南開大學出版社,2004:235-245.

[4]黃正德.說“是”和“有”[J].中央研究院歷史語言研究所集刊. 1988(59):43-64.

[5]蔣嚴,潘海華.形式語言學引論[M].北京:中國社會科學出版社,1998:68-71.

[6]李健.談由“是”構成的判斷句的基本形式及其邏輯意義[J].東疆學刊,1987,(4):61-64.

[7]李臨定.現代漢語句型[M].北京:商務印書館,1986.

[8]呂叔湘.漢語語法分析問題[M].北京:商務印書館,1979:81.

[9]呂叔湘.現代漢語八百詞[M].北京:商務印書館,1980:434-435.

[10]石毓智.論判斷、焦點、強調與對比之關系[J].語言研究,2005,(4).

[11]屠愛萍.隱性形式、扣合和句位變體[J].漢語學習,2013(4): 65-72.

[12]屠愛萍.語言的隱顯形式與“是……的”句的再分類[J].語文研究,2013(4):30-37.

[13]徐建華.“是”字句主賓語語義關系簡析[J].錦州師院學報:哲學社會科學版,1991(4):91-95.

[14]張軍.漢藏語系語言判斷句研究[D].北京:中央民族大學,2005.

[15]張和友,鄧思穎.與空語類相關的特異型“是”字句的句法、語義[J].當代語言學,2010(1).:14-23.

[16]趙元任.漢語口語語法[M].呂叔湘,譯.北京:商務印書館,1979:318-319.

[17]朱斌.現代漢語“是”字句然否類型聯結研究[D].武漢:華中師范大學,2002.

[18]朱德熙.語法講義[M].北京:商務印書館,1982:105-106.

【責任編輯曹萌】

I02

A

1674-5450(2015)01-0092-03

2014-01-02

遼寧省教育科學“十二五”規劃2013年度一般課題(JG13DB068);國家社會科學基金重大項目(11&ZD189)

屠愛萍,女,安徽霍邱人,沈陽師范大學講師,文學博士。