人力資本投資對收入差異的影響

——以行業(yè)收入變動為視角

張柳,潘洪巖

(遼寧大學經(jīng)濟學院,遼寧沈陽110036)

人力資本投資對收入差異的影響

——以行業(yè)收入變動為視角

張柳,潘洪巖

(遼寧大學經(jīng)濟學院,遼寧沈陽110036)

人力資本投資是我國收入差異的影響因素,以行業(yè)收入變化為視角,選取2003年至2013年間的行業(yè)人均收入數(shù)據(jù)、人均受教育年限、國有企業(yè)職工占比以及行業(yè)法人數(shù)占比來分析這11年間人力資本投資對收入差異的影響程度,可以對解決我國行業(yè)收入差異的政策選擇進行探討,同時也對解決我國行業(yè)不合理收入差異體現(xiàn)出十分重要的理論意義和現(xiàn)實意義。

人力資本;收入差異;行業(yè)

隨著經(jīng)濟市場化程度的日益加深,我國的收入差異程度日趨加大,導致我國收入差異程度擴大的原因有很多,比如傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟舊體制、市場效率差別擴大、市場體制不健全等等,而人力資本理論將個人收入決定及其分配格局歸因于人力資本投資的不同。本文以行業(yè)收入變化為視角,選取2003年至2013年間的行業(yè)人均收入數(shù)據(jù)、人均受教育年限、國有企業(yè)職工占比以及行業(yè)法人數(shù)占比來分析這11年間人力資本投資對收入差異的影響程度。

一、文獻綜述

國內(nèi)外的許多學者從人力資本的視角研究了人力資本在收入分配中的作用。Malrin&Psacharopoulos(1976)對美國的收入分配和教育之間的關系進行研究,研究結果發(fā)現(xiàn)平均受教育程度和收入差異負相關,當平均受教育程度增加1年,收入差異減少10%,因此提高居民的受教育水平可以促進社會收入分配的公平化。Becker&Chiswick(1966)通過對美國不同地區(qū)數(shù)據(jù)進行分析,Tinbergen(1972)通過對美國、加拿大、荷蘭三國數(shù)據(jù)進行分析,Chiswick(1971)通過對9個國家的面板數(shù)據(jù)進行分析,Ram(1984)通過對28個國家的數(shù)據(jù)進行分析,Park(1996)通過對59個國家的數(shù)據(jù)進行分析,均得出相同的結論:收入差異和人力資本水平呈負相關,和人力資本分配呈正相關。AnilDuman(2008)通過對土耳其1963年至2005年間的數(shù)據(jù)進行分析,研究發(fā)現(xiàn):中小學教育與高等教育相比較具有更大的外部性,而且中小學教育公共支出增加有可能改善收入分配狀況。

國內(nèi)學者王從軍、錢海燕(2005)的研究表明,人力資本投資差異和人力資本水平差異是造成貧富差距的主要原因,提高人力資本水平可以推動經(jīng)濟增長,實現(xiàn)收入分配公平化。馬驪(2008)研究發(fā)現(xiàn),未來的收入的貼現(xiàn)值應大于等于當期的全部教育費用,人力資本投資是影響個人收入分配格局的主要變量。王云多等人(2010)則研究了教育對居民收入分配的影響程度,研究表明教育對居民收入分配有顯著的影響。孫敬水等(2010)從兩個方面,即教育人力資本存量水平和教育人力資本結構,分析和研究了我國的人力資本水平在多大程度上對城鄉(xiāng)居民收入差距造成了影響。

二、實證研究

(一)數(shù)據(jù)的選取及變量的選擇

考慮到行業(yè)劃分標準的一致性以及數(shù)據(jù)的可獲性,我們選取2003—2013年《中國統(tǒng)計年鑒》和《中國勞動統(tǒng)計年鑒》的相關數(shù)據(jù)進行實證研究。本次實證選擇行業(yè)收入差異變量作為被解釋變量,選擇人力資本變量作為解釋變量。為了增加模型對解釋變量的解釋程度,根據(jù)已有研究,增加所有制變量和規(guī)模變量作為控制變量。本次實證分析樣本選擇了19個不同產(chǎn)業(yè)的截面?zhèn)€體,2003-2013共11年的時間序列,組成面板數(shù)據(jù)結構,共209個面板數(shù)據(jù)作為分析樣本。數(shù)據(jù)來自于2003—2013年間的《中國統(tǒng)計年鑒》和《中國勞動統(tǒng)計年鑒》。

1.被解釋變量:用INC表示,代表行業(yè)收入差異,在研究行業(yè)收入差異的過程中,關于如何確定高收入行業(yè)和低收入行業(yè),現(xiàn)有文件對此進行了大量的研究,而所采用的方法不外乎有三種:收入排序法、行業(yè)收入比和無量綱化處理方法。三種方法比較而言,無量綱化處理方法更加適合行業(yè)收入差異的研究。所謂收入排序法,顧名思義是按收入的高低對所有行業(yè)進行排序,收入排序法比較直觀地反映了行業(yè)收入差異狀況,但卻無法反映不同行業(yè)收入差異的變化趨勢;行業(yè)收入比的優(yōu)勢在于簡單明了,但卻無法準確確定該行業(yè)在總體中的相對位置。無量綱化處理方法又分為標準化法、均值化法等,在本文中,我們將采用均值化的方法,令行業(yè)收入差異=該行業(yè)職工年人均工資/行業(yè)職工年人均工資均值。

2.解釋變量:用HC表示,代表人力資本水平,本文采用人均受教育年限來間接地衡量行業(yè)人力資本水平。具體的計算方法為:行業(yè)人力資本水平=(∑該行業(yè)不同受教育年限的職工人數(shù)×相應值)/該行業(yè)從業(yè)總?cè)藬?shù)。我們對于不同受教育年限的職工賦予不同的值:未上過學的,賦予其相應的值為0;小學受教育年限為6年,賦予其相應的值為6;初中受教育年限為9年,賦予其相應的值為9;高中受教育年限為12年,賦予其相應的值為12;專科受教育年限為15年,賦予其相應的值為15;本科受教育年限為16年,賦予其相應的值為16;研究生及以上學歷受教育年限為19年,賦予其相應的值也為19。

3.控制變量:有兩個,分別為所有制差異、行業(yè)規(guī)模,我們用OS、SIZE表示,其中所有制差異變量值等于國有企業(yè)從業(yè)人員/行業(yè)從業(yè)人員,行業(yè)規(guī)模變量值等于該行業(yè)法人數(shù)/行業(yè)法人總數(shù)。

在進行分析之前,我們首先需要對取得的面板數(shù)據(jù)樣本進行整體的描述統(tǒng)計,結果如下:

表1 整體描述性統(tǒng)計表

從描述性統(tǒng)計表中可以看出所有樣本數(shù)據(jù)的各個變量的整體數(shù)據(jù)情況及其均值、標準差、最大值、最小值均不存在極端異常值,因此,可以說分析的面板數(shù)據(jù)真實可靠,實證分析具有實際意義。

本次實證分析采用的是靜態(tài)面板數(shù)據(jù)。一般地,我們分析靜態(tài)面板數(shù)據(jù),常常使用三種模型,它們分別是混合回歸模型、固定效應模型和隨機效應模型。其中,固定效應模型和隨機效應模型又可以分為下列兩種:個體效應、時點效應。由于本次面板數(shù)據(jù)分析,選用的是19個不同個體的11年跨度的面板數(shù)據(jù)進行考察,重點考察的是基于19個不同行業(yè)的數(shù)據(jù)得到的人力資本水平變量對行業(yè)收入差異變量的影響程度,所以本次分析更傾向于選擇個體效應。但是采用混合回歸模型,固定效應模型還是隨機效應模型,還需要對實證的模型進行選擇,之后才能得出正確的結論。

(二)建立模型

為了確定正確的面板數(shù)據(jù)分析的回歸模型,需要分別考察混合回歸模型、個體固定效應模型、個體隨機效應模型三種情況,然后進行篩選。首先是對各個模型進行面板數(shù)據(jù)回歸分析,現(xiàn)將INC變量以作為解釋變量,分別建立三種不同的回歸模型,它們是:

在模型a0中表示截距項INCit,HCit,OSit,以及SIZEit分別為具有i個橫截面,t個縱剖面的被解釋變量a1和a3解釋變量,到分別為各個解釋變量的回歸系數(shù),為誤差項。混合回歸模型的特點是無論對任何個體截面,截距項都相同。個體固定效應模型中,存在λi表示對于i個個體有i個不同的截距項,隨著個體的不同而不同,個體固定效應模型的特點是從回歸結果來看,對于不同的截面?zhèn)€體,截距項都存在差異。個體隨機效應模型中,存在εi表示對于i個個體有i個不同隨機干擾項分量,隨著個體的不同而不同。個體隨機效應模型的特點也是從回歸結果來看,對于不同的截面?zhèn)€體,截距項都存在差異。

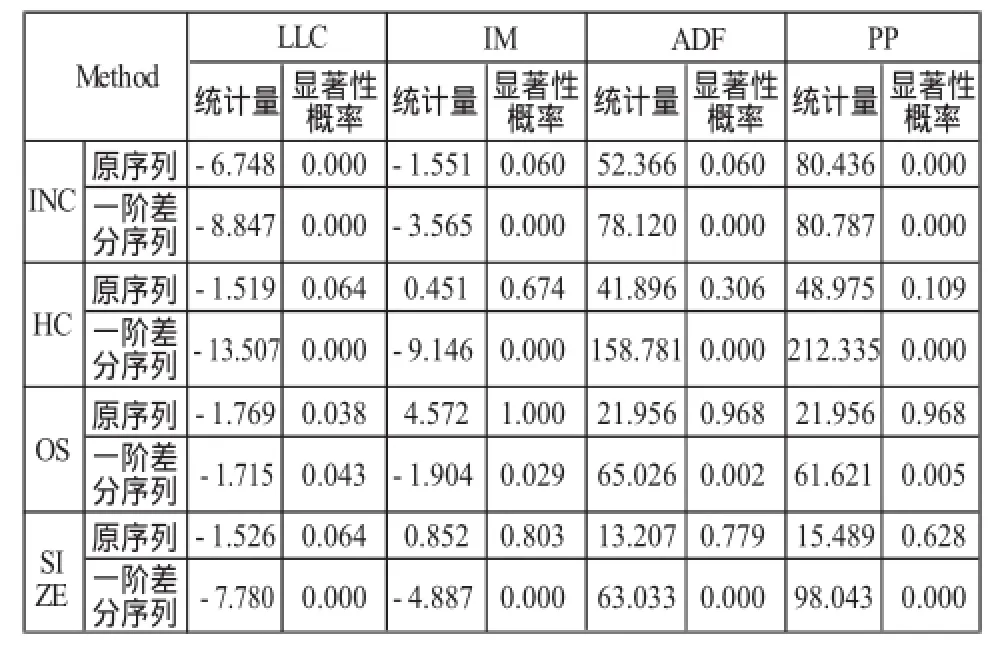

(三)面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗

為了避免出現(xiàn)偽回歸的情況,需要首先對解釋變量和被解釋變量的水平值進行面板單位根檢驗(如表3),分別采用LLC,IM,ADF,PP檢驗的辦法。經(jīng)過檢驗發(fā)現(xiàn),INC變量的原序列單位根檢驗發(fā)現(xiàn)IM檢驗辦法以及ADF檢驗辦法的顯著性概率大于0.05,認為在5%水平不能拒絕原假設,認為原序列為非平穩(wěn)序列,而其一階差分序列四個檢驗辦法均小于0.05,在5%水平拒絕原假設,不存在單位根,一階差分序列為平穩(wěn)序列。說明INC變量滿足一階單整。同理,經(jīng)過檢驗發(fā)現(xiàn)HC變量,OS變量以及SIZE變量均為原序列不平穩(wěn),一階差分序列平穩(wěn)的一階單整變量。四個變量滿足同階單整,符合面板協(xié)整前提。

表2 面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗

(四)面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗

協(xié)整檢驗是檢驗變量之間是否存在長期均衡關系的一種常用的方法。面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗方法主要有三種,Pedroni協(xié)整檢驗、Kao協(xié)整檢驗以及Fisher協(xié)整檢驗。由于變量之間具有近似線性關系,會出現(xiàn)奇異矩陣,無法進行Pedroni檢驗,且縱剖面時間序列較短,無法進行Fisher檢驗,因此這里采用Kao協(xié)整檢驗。

Kao協(xié)整檢驗的原假設是變量之間沒有協(xié)整關系,而t檢驗的顯著性概率為0.0119,小于0.05,在5%水平能夠拒絕原假設,認為四個變量之間具有協(xié)整關系,滿足長期均衡的趨勢。

(五)回歸分析

以上分析檢驗驗證了各變量是同階單整的,且存在協(xié)整關系;既而本文通過EVIEWS軟件對上述模型進行回歸分析,回歸結果如下表:

表3 面板數(shù)據(jù)模型回歸分析

混合回歸、個體固定效應、個體隨機效應這三種模型的回歸結果中,各個變量的t檢驗顯著性概率均小于0.05,在5%水平拒絕估計系數(shù)為0的原假設,認為通過檢驗,回歸系數(shù)具有意義。三種模型的R2最大的為個體固定效應,高達0.964972,說明該模型的解釋變量對被解釋變量的解釋程度高達96.5%左右,其他兩種模型的R2則相對較小。

現(xiàn)在需要對上述三種回歸模型進行選擇,以確定最合適的回歸模型,從而得出正確的回歸結果。

首先,我們來看混合回歸模型&個體固定效應模型的篩選方法:從回歸分析中可以得到混合回歸的殘差平方和RRSS,個體固定效應回歸的殘差平方和,然后構建F統(tǒng)計量:

原假設H0:λ1=λ2=λ3=……λN-1=0

因此,如果拒絕原假設H0,則將模型設定為個體固定效應模型;否則則將模型設定為混合回歸模型。

其次,我們再來看看個體固定效應模型&個體隨機效應模型的篩選方法,這里我們采用Hausman檢驗。Hausman檢驗采用了:基于個體隨機效應模型GLS估計量列向量、個體固定效應模型組內(nèi)列向量估計量以及個體固定效應模型組間列向量估計量來構建如下統(tǒng)計量:

在零假設條件下,我們可以得到下列結論,即統(tǒng)計量漸近服從K個自由度的分布,三個統(tǒng)計量是一致的。也就是說,在拒絕零假設時我們將模型設定成為了固定效應模型,是可行的。在接受零假設時,我們就把模型設定成為隨機效應模型。接下來,我們將分別對上述三個模型進行篩選檢驗:經(jīng)檢驗,F(xiàn)檢驗的顯著性概率小于0.05,在5%水平拒絕原假設,認為個體固定效應較混合回歸更為合適,Hausman檢驗中顯著性概率也小于0.05,在5%水平拒絕原假設,認為個體固定效應較個體隨機效應更為合適,所以本文最終采取個體固定效應回歸模型。

通過個體固定效應回歸結果可以見出,人力資本變量HC的估計系數(shù)為0.032681,說明選擇的面板數(shù)據(jù)樣本體現(xiàn)了人力資本變量和收入變量INC之間滿足正相關關系,并且每增加1單位人力資本變量HC,則會增加0.032681單位的收入;控制變量中,同樣可以得到所有制變量OS和收入變量INC之間具有正相關關系,并且每增加1單位所有制變量OS,則增加0.22091單位的收入;而規(guī)模變量SIZE和收入變量INC之間局負相關關系,每增加1單位規(guī)模變量SIZE,則會減少1.13301單位的收入。由于控制變量不是本文主要考察的變量,因此控制變量的回歸結果具有一定參考價值。

三、結論及政策含義

研究表明,行業(yè)人力資本投資和居民收入差異呈正相關。對本文的研究進行整理,有以下幾點政策建議:首先,進行產(chǎn)權改革,破除所有制壟斷壁壘。其次,各行業(yè)間的人力資本進行優(yōu)化配置。再次,普及教育,使各行業(yè)職工的受教育機會均等化。我國政府應加大對基礎教育和職業(yè)培訓學校的投資力度,從而逐步縮小人均受教育水平差異;此外,建立健全社會保障制度。日益拉大的行業(yè)收入差距不利于社會和諧和經(jīng)濟發(fā)展,因此應適當?shù)卦黾訉ξ覈褪杖胝叩霓D(zhuǎn)移支付力度,形成覆蓋全體公民的多層次社會保障體系。

[1]Anil Duman.Education and Income Inequality in Turkey:Does SchoolingMatter?[J].FinancialTheory and Practice,2008:32.

[2]Becker G.S.,Chiswick B.R.Education and the Distribution of Earning[J].American Economic Review,1966(56):358-369.

[3]BourguignonFrancois,ChristianMorrison.InequalityandDevelopment:theRoleofDualism.JournalofDevelopmentEconomics,1998(57):233-257.

[4]Galor Oded and Joseph Zeira,Income Distribution and Macroeconomics[J].ReviewofEconomicsStudies,1993(60):35-52.

[5]Knight J.B.and R.H.Sabot.Educational Expansion and Kuznets Effect[J].American Economic Review,1983(73):1132-1136.

[6]Psacharopoulos G.Unequal Access to Education and Income Distribution:an InternationalComparison[J].De Economist,1977:383-392.

[7]Ram,H.,Population Increase,Economic Growth,Educational Inequality and Income Distribution:Some Recent Evidence[J]. JournalofDevelopment Economics,1984(14):419-428.

[8]馬驪.基于人力資本視角的行業(yè)收入差距統(tǒng)計研究一以浙江為例[D].杭州:浙江工商大學,2009.

[9]孫敬水,張周靜.人力資本對城鄉(xiāng)收入差距及其收斂性的影響—基于我國省際面板數(shù)據(jù)分析[J].農(nóng)業(yè)技術經(jīng)濟,2010(9):105-112.

[10]王云多.教育分布對個人收入分配的影響[J].數(shù)理統(tǒng)計和管理,2010(5):789-795.

[11]王從軍,錢海燕.人力資本投資和公平的收入分配—一個基于經(jīng)濟發(fā)展兼顧公平的收入分配理論研究[J].求索,2005(9):81-84.

[12]徐群芳,顧光同,管宇.基于城鄉(xiāng)居民收入面板數(shù)據(jù)模型的統(tǒng)計分析[J].統(tǒng)計科學與實踐,2014(11):18-21.

[13]司福寧,武新乾,田萍.我國農(nóng)村居民消費與收入關系的實證分析[J].農(nóng)村經(jīng)濟與科技,2014:116-118.

【責任編輯 曹萌】

F13

A

1674-5450(2015)06-0066-03

2015-08-22

張柳,女(滿族),河北河間人,遼寧大學西方經(jīng)濟學博士研究生;潘洪巖,男,遼寧大連人,遼寧大學經(jīng)濟史博士研究生。