“一帶一路”構建中國開放新格局

文/程漫江 葉丙南 編輯/孫艷芳

“一帶一路”構建中國開放新格局

文/程漫江 葉丙南 編輯/孫艷芳

由東向西,由沿海向內地,沿大江、大河和陸路交通干線,以海路主要口岸為重點,中國正在根據全球形勢的深刻變化,加快構建新常態下區域協調發展和全方位對外開放的新格局。

面對中國經濟步入“新常態”和全球經濟分化又融合的大趨勢,習近平總書記領導下的新一屆黨中央,在十八屆三中全會上不僅高屋建瓴地勾畫了全面深化改革和構建新型經濟社會制度的總構架,也積極探索在國際事務中扮演更加積極的角色,提出了以“一帶一路”為重點的新型全面開放戰略。

對外開放新藍圖

3月28日出臺的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》勾勒出了中國未來對外開放的戰略版圖。在這一整體戰略構想下,新一屆中央政府全面有序地推進新型開放環境下的各項改革舉措,加快建立國際經濟合作的新機制、新平臺,以為構建開放型經濟新體制打下堅實的基礎。

一是通過改革開放,實現制度創新,擴大同各國、各地區利益匯合點,以周邊國家和沿線地區為基礎,加快實施自由貿易區戰略。為此,應改革市場準入、海關監管、檢驗檢疫等管理體制,加快環境保護、投資保護、政府采購、電子商務等新議題的談判,以形成面向全球的高標準自由貿易區網絡。

二是抓住全球產業重新布局機遇,推動內陸貿易、投資、技術創新協調發展,形成有利于推動內陸產業集群發展的體制機制;同時,加快沿邊開放步伐,允許沿邊重點口岸、邊境城市、經濟合作區在人員往來、加工物流、旅游等方面實行特殊方式和政策。

三是在開放大背景下,放寬投資準入,改善投資環境。其一,擴大服務業市場準入,推進金融、教育、文化、醫療等服務業領域有序開放,并放開對育幼養老、建筑設計、會計審計、商貿物流、電子商務等服務業領域的外資準入限制;其二,進一步放開一般制造業,推廣上海自由貿易試驗區經驗,穩定外商投資規模和速度,提高引進外資質量;其三,擴大企業及個人對外投資,確立企業及個人對外投資的主體地位,并允許發揮自身優勢到境外開展投資合作,推動優勢產業“走出去”,就先進技術開展合作;其四,著力推進區域協調發展的新格局,使國內的區域發展與國際化的大格局相互對接,包括依托“黃金水道”建設長江經濟帶,深化泛珠三角區域經濟合作。由東向西,由沿海向內地,沿大江、大河和陸路交通干線,以海路主要口岸為重點,中國正在根據全球形勢的深刻變化,加快構建新常態下區域協調發展和全方位對外開放的新格局。

“五通”內容亮點多

“一帶一路”建設的重點內容是“五通”,即“政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通”。核心內容如下:

一是整合現有的上海合作組織(SCO)、中國-東盟(“10+1”)、亞太經合組織(APEC)、亞歐會議(ASEM)、亞洲合作對話(ACD)、亞信會議(CICA)、中阿合作論壇、中國-海合會戰略對話、大湄公河次區域(GMS)經濟合作、中亞區域經濟合作(CAREC)等多邊、雙邊合作機制,建立更加具體的服務于“一帶一路”建設的溝通合作平臺,深化利益融合、促進政治互信、達成合作共事,實現沿線國家建設政策的有效溝通、統一規劃和無縫銜接。

二是加強沿線國家基礎設施規劃、技術標準對接,依托亞洲基礎設施投資銀行等多邊開發性金融機構,加快基礎設施公私合作和市場化運營改革,積極吸引私人資本合作,以中心城市、關鍵節點和重點工程為抓手,加強能源設施、油氣管道、區域輸電、跨境光纜、空中衛星信息等建設,推動國際或區域通道設施網絡基本形成。

三是消除沿線國家跨境投資和貿易壁壘,共建自由貿易區,推動跨境投資貿易便利化與自由化,構建區域內良好的營商環境;加強區域內各國信息互換、監管互認、執法互助的海關合作和檢驗檢疫、認證認可、標準計量、統計信息等方面的雙多邊合作,推動世界貿易組織《貿易便利化協定》生效和實施;強化雙邊投資保護協定,保護投資者合法權益,拓展相互投資領域,推動產業與技術合作,支持企業在區域內跨境優化產業鏈布局,提升國際競爭力。

四是深化金融合作,擴大雙邊本幣互換,建立統一的清算機制,推動亞洲債券市場開放發展,建立亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家開發銀行等多邊開發性金融機構,發揮絲路基金和各國主權基金的作用,引導私人資本參與“一帶一路”建設,推動投融資體系和金融市場的一體化;支持沿線國家政府和信用等級較高的企業以及金融機構在中國境內發行人民幣債券,符合條件的中國境內金融機構和企業可以在境外發行人民幣債券和外幣債券,鼓勵在沿線國家使用所籌資金;完善區域風險應對和危機處置制度安排,構建區域性金融風險預警系統,形成應對跨境風險和危機處置的交流合作機制。

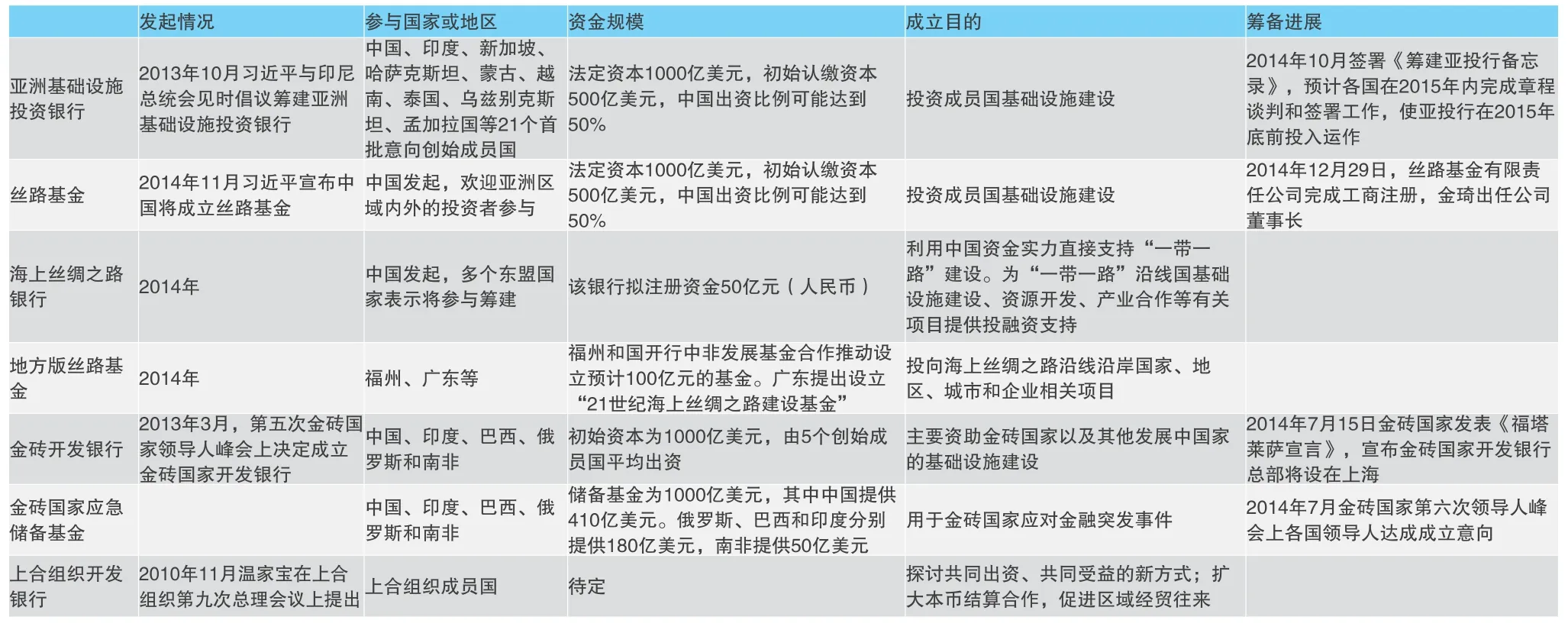

附表: “一帶一路”相關組織

五是傳承和弘揚絲綢之路友好合作精神,廣泛開展文化交流、學術往來、人才交流合作,加強區域內在旅游、醫療、衛生等方面的交流與合作。

上述“五通”內容的實施,將構建起海陸空一體化的物流網,促進國際范圍內要素的有序自由流動和資源優化配置,加快區域經濟一體化和市場深度融合,擴大區域各國利益共同點,緩和區域地緣政治沖突,提升區域經濟影響力和市場空間,進而深刻影響全球經濟、貿易和投資的格局。

建設之路有荊棘

“一帶一路”橫跨亞歐非多個區域,各個地區和國家在政治制度、宗教信仰、法制環境、文化價值、經濟發展、企業治理等方面存在顯著差異,相當一部分國家在政局穩定性、社會法制化和文明現代化方面存在不足,跨國公司運營面臨較大風險。而且“一帶一路”建設被美國視為中國對其“重返亞太”戰略和主導的TPP(跨太平洋伙伴關系協議)、TTIP(跨大西洋貿易伙伴談判)機制的對抗;日本對中國發起的亞投行等多邊金融機構也充滿敵意,這就注定未來“一帶一路”建設過程會面臨來自原有國際經濟金融秩序的壓制與挑戰。

面對以上內外兩方面挑戰,中國一方面要發揚光大“和平共處五項原則”和萬隆會議精神,最大化“一帶一路”沿線國家的利益交匯,將求同存異、互惠互利落到實處,不斷提升區域內政治互信和經貿合作程度,同時學習世界銀行、國際貨幣基金組織等多邊機構的治理結構,建立公平、科學具有現代先進治理結構和運營規則的多邊合作平臺、仲裁機構和違約處罰機制,并依托這些多邊平臺和治理機制保障區域合作、商貿投資和要素流動的可持續發展;另一方面,要積極主動與原有國際經濟金融秩序內多邊機構和主要大國溝通合作,旗幟鮮明地表明,“一帶一路”建設是對原有秩序在區域和局部上的補充,在實現“一帶一路”相關多邊機構治理結構現代化基礎上,推動這些機構與原有國際經濟金融秩序內多邊機構的溝通合作,降低對后者業務的競爭性與替代性,提升雙方業務的合作性與互補性,以新機構的“以身作則”和“身體力行”來推動原有多邊機構對治理結構和運營規則的改革。

對于中國自身而言,“一帶一路”建設應該遵循“政府搭臺、企業唱戲”的原則,以商業利益之同,化解地緣政治等方面之異。打鐵還需自身硬。“一帶一路”建設需要中國進一步提升政府部門法制化、透明度和公共治理水平,加快國有企業與金融機構改革,推進產權多元化、運營市場化和治理現代化。這是決定中國在“一帶一路”建設中國際競爭力和綜合影響力的關鍵所在。

作者程漫江系中銀國際控股

董事總經理、研究主管

作者葉丙南系中銀國際控股高級分析師