中西醫結合療法在脛骨平臺骨折術后康復中的臨床應用價值

彭蘇琦 鐘波濤 李皓莘

(廣東省珠海市香洲區第二人民醫院骨科 珠海519000)

手術治療脛骨平臺骨折,可恢復關節正常力線,為術后功能鍛煉提供有利條件。切開復位內固定術后,脛骨平臺骨折患者便進入術后康復鍛煉期,康復鍛煉期為膝關節功能恢復的關鍵時期,術后早期活動可促進全身和局部血液循環,利于關節軟骨修復、再生,還能有效防止關節黏連[1]。本文探討了中西醫結合療法在脛骨平臺骨折術后康復中的應用價值,現報告如下:

1 資料和方法

1.1 一般資料 收集2013年6月~2014年8月我院收治的脛骨平臺骨折患者60例。納入標準[2]:(1)經X線片或CT診斷為脛骨平臺骨折;(2)膝關節局部腫脹、疼痛,患肢屈曲活動受限;(3)新鮮骨折,均接受切開復位內固定術;(4)自愿參與本研究。排除標準:(1)病歷及影像學資料不完整患者;(2)脛骨平臺陳舊性骨折患者;(3)嚴重呼吸系統疾病、心腦血管疾病、肝腎疾病及血液系統疾病者;(4)不愿參與本研究者。按隨機數字表法將入選病例分為實驗組和對照組各30例,對比兩組基本資料,P>0.05,具有可比性。見表1。

表1 兩組研究對象基本資料對比(±S)

表1 兩組研究對象基本資料對比(±S)

?

1.2 治療方法 入院后為所有患者行跟骨牽引,給予活血化瘀、消腫等對癥支持治療,擇期行切開復位內固定術。

1.2.1 對照組 術后給予常規治療及護理措施,借助彈力繃帶包扎患肢,術區放置負壓引流管,局部冷敷24 h,進行抗感染、消腫、消痛等對癥支持治療措施。臥床期間指導患者進行呼吸練習,病情穩定后給予康復訓練(包括肌力訓練、關節活動訓練、平衡和步態訓練),積極防治并發癥。

1.2.2 實驗組 術后給予中西醫康復治療。(1)術后第14、21、28天,在患者膝關節腔內注射2 ml玻璃酸鈉+1.0 ml 2%利多卡因;(2)遵循中醫三期辨證論治原則,按早、中、后三期進行中醫辨證治療,早期(傷后1~2周)給予化瘀止痛湯,以活血化瘀、消腫止痛;中期(傷后3~6周)給予續骨活血湯,以活血化瘀、接骨續筋;后期(受傷7周以后)給予仙靈骨葆膠囊,以養氣血、補肝腎、壯筋骨,促進骨折愈合;(3)手術切口甲級愈合拆線后(手術2周后),給予推拿療法治療,手法包括一指禪推法、法、揉法、拿法,力度由輕到重,15 min/次,1~2 次/d,10 d 為1 個療程;(4)術后3周應用針灸療法治療,準備長為1~15 cm毫針,針刺患肢陽陵泉、陰陵泉、膝眼、鶴頂等穴位,得氣后留針30 min,1次/d,針灸療法在常規功能鍛煉后進行。

1.3 療效評定[3]對兩組患者進行6個月的隨訪,了解患者骨折愈合時間及并發癥發生情況;按照Lysholm膝關節功能評分的相關標準評價患者膝關節能力。

1.4 數據處理 應用SPSS11.0處理相關數據,計量數據采用t檢驗,以(±S)表示;計數數據采用χ2檢驗,以[例(%)]表示。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

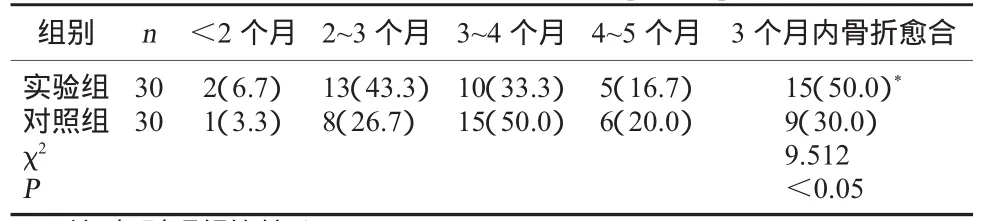

2.1 兩組骨折愈合時間比較 實驗組患者3個月內骨折愈合率為50.0%,高于對照組的30.0%,組間比較差異有統計學意義,P<0.05。見表2。

表2 兩組骨折愈合時間比較[例(%)]

2.2 兩組Lysholm評分比較 術后6個月,實驗組上下樓能力評分、屈曲能力評分及行走能力評分均高于對照組,差異有統計學意義,P<0.05;兩組腫脹評分比較,差異無統計學意義,P>0.05。見表3。

表3 兩組Lysholm評分比較(分,±S)

表3 兩組Lysholm評分比較(分,±S)

注:與對照組比較,*P<0.05。

?

2.3 兩組并發癥發生情況比較 實驗組出現1例創傷性關節炎,并發癥發生率為3.3%;對照組出現1例膝關節僵硬,1例下肢深靜脈血栓,3例創傷性關節炎,并發癥發生率為16.7%:比較兩組并發癥發生率,差異有統計學意義,χ2=6.459,P<0.05。

3 討論

近年來,我國社會經濟發展迅速,各種致傷事故時有發生,脛骨平臺骨折患者也日益增多。臨床研究證實[4],中西醫結合康復治療用于脛骨平臺骨折術后患者,能減輕患肢疼痛、肌肉緊張癥狀,促進骨折愈合,提高膝關節功能恢復效果。本研究結果顯示,實驗組3個月內骨折愈合率高于對照組,并發癥發生率低于對照組,術后6個月上下樓能力評分、屈曲能力評分、行走能力評分均高于對照組,P<0.05,與相關研究結果一致[5],提示中西醫結合療法可縮短脛骨平臺骨折患者骨折愈合時間,提高疾病恢復效果,改善預后。

功能鍛煉對骨折康復具有積極的意義,常規的功能鍛煉包括肌力訓練、關節活動訓練、平衡和步態訓練。肌力訓練能減輕關節源性肌肉抑制效應,防止肌肉萎縮,還能促進周圍靜脈和淋巴循環,促進新陳代謝,防止靜脈血栓發生,并預防關節軟骨退變;關節活動訓練可加速關節軟骨和周圍韌帶、肌腱愈合再生,提高關節部位軟組織的彈性和柔韌性,減輕膝關節周圍軟組織粘連,緩解關節疼痛感;平衡和步態訓練能讓患者逐步適應行走狀態,促進關節本體感覺恢復。但臨床實際中,部分患者無法忍受疼痛,欠缺功能鍛煉,術后患肢會發生關節黏連或僵硬[6]。功能鍛煉和中西醫結合康復療法相輔相成,優勢互補,用于脛骨平臺骨折術后患者,可最大限度恢復患者膝關節活動度,預防關節黏連發生,促進膝關節功能恢復,縮短骨折愈合時間。術后早期,向患者關節腔內注射玻璃酸鈉,能改善膝關節活動度,預防膝關節黏連,減少創傷性關節炎發生。

中醫學認為[7],骨折愈合是一個“瘀去、新生、骨合”的持續漸進過程,治療時應遵循“活血化瘀、續筋接骨、補益肝腎”的三期立法原則。骨折早期,氣滯血瘀、血溢脈外、脈絡受損,應給予活血化瘀中藥;骨折中期,氣滯血瘀漸消,但骨尚未連接,應給予續筋接骨中藥;骨折后期,疼痛已消,骨已生長,但肝腎亦虧虛,故應給予補益肝腎中藥。現代藥理學表明,三期立法用藥治療脛骨平臺骨折,能促進瘀血吸收,減少炎性物質滲出,加速骨小梁、骨痂生長,縮短骨折愈合時間。

推拿揉捏、彈筋撥絡可放松膝關節周圍肌腱、韌帶,降低膝關節緊張度,防止肌肉萎縮。功能鍛煉后,為患者進行推拿治療,可緩解訓練引發的肌肉酸痛感和疼痛感,減少患者對止痛藥物的依賴。針灸促進骨折愈合,操作簡便,易被患者接受,膝眼、鶴頂為膝部疼痛經驗穴;針刺陰陵泉能利水消腫;針刺陽陵穴可舒筋活絡:諸穴合用,可共奏消腫止痛、舒筋活血之效。綜上所述,中西醫結合療法在脛骨平臺骨折術后康復中具有較高的應用價值,值得臨床推廣應用。

[1]朱寶發,豐小勇,談斐,等.中西醫結合在脛骨平臺骨折術后康復治療中應用[J].中國中醫藥現代遠程教育,2014,12(22):60-61

[2]楊麗明,傅瑞蕓.中醫綜合療法在脛骨平臺骨折術后康復中的應用[J].中醫正骨,2013,25(12):56-58

[3]葉立亮.脛骨平臺骨折術后康復治療對膝關節功能恢復的影響[J].中國實用醫藥,2014,9(2):245-246

[4]張景川,朱婉萍,胡斌昌,等.中藥熏洗配合功能鍛煉在脛骨平臺骨折術后康復中的臨床價值[J].中外醫療,2014,33(27):168-169

[5]楊康驊,戴閩.脛骨平臺骨折內固定術后功能康復[J].中國矯形外科雜志,2012,20(2):147-148

[6]楊媛媛,謝艷蘭,蘇榮錦.中藥燙療結合推拿手法在脛骨平臺骨折術后康復治療效果觀察[J].北方藥學,2012,9(8):64-65

[7]劉光宇,劉濤.針灸聯合常規訓練應用于脛骨平臺骨折術后康復中的臨床意義[J].現代中西醫結合雜志,2015,24(7):757-759