芻議中國氣候外交

周 鑫

(北京科技大學,北京 100083)

冷戰結束后,隨著各國經濟的不斷發展以及與之相伴的環境問題的凸現,環境問題逐漸演變為國際關系的重大課題,環境外交應運而生。所謂環境外交,即以國家主權和利益為根本而展開的,借助代表國家意愿的官方行為而形成的談判、交涉等諸多方式,用以處理環境領域爭端、調整環境領域利益的一切外交活動。隨著全球化的不斷演進以及環境問題的不斷凸顯,環境外交在傳統外交領域的地位將越來越重要。

在環境外交事務中,目前來看,氣候變化問題是最為突出的一項,也是迄今為止全球范圍內磋商與合作最為頻繁的一類環境問題。所謂“氣候變化”,具體指“除在類似時期內所觀測的氣候的自然變異之外,由于直接或間接的人類活動改變了地球大氣的組成而造成的氣候變化”。因此,隨著全球化的不斷演進以及氣候變化問題的不斷凸顯,氣候外交成為環境外交的一項重大課題。

一、氣候外交及其歷史進程

氣候變化問題既同自然因素相連,更與人類活動有關;既是環境問題,也是發展問題。每個國家的發展階段、生產生活方式、人口資源狀況以及在國際產業鏈中所處的位置和分工等等,對于氣候的影響都十分顯著。因此,發展的問題必須也只能在發展中得到解決。應對氣候問題是全人類共同的責任,隨著全球氣候環境的變化,這一問題必然會上升到國際關系層面。因此,在解決氣候問題的過程當中,也形成了一種全新的外交模式——氣候外交。

氣候外交既是一種傳統外交,也是一種新型外交。就其傳統意義來講,氣候外交涉及國際合作,以及官方交涉、談判等等,主權國家亦會根據和利用氣候問題達到一定的政治目的和外交目的。就其全新維度來看,氣候外交屬于環境外交的一種,并且是目前涉及全球氣候和政治的一項影響最廣且爭議最為集中的外交問題,直接影響每一個國家的環境和發展。因此,氣候外交在當前國際環境事務中具有極其關鍵的地位和作用。

氣候外交問題的形成具有一定的歷史進程。聯合國作為國際性組織,是氣候外交最早也是最有力的行為主體。1972年聯合國環境會議之后,有關氣候問題的外交內容就已經展露端倪。1992年,聯合國制定了《聯合國氣候變化框架公約》,該公約于1994年生效,目前締約方為190余個。《聯合國氣候變化框架公約》是世界上第一個全面控制二氧化碳等溫室氣體排放、應對全球氣候變暖給人類經濟社會發展帶來不利影響的國際性公約,是國際社會應對全球氣候變化問題進行國際合作的主體框架。自公約開始締結以來,氣候外交開始在各個國家的外交領域占據重要地位。尤其是從這一公約生效以來,其締約方每年都會舉行一次大會。其中,其三次締約方大會舉辦于1997年,會議通過了《京都議定書》;第十三次締約方大會舉辦于2007年,繪制了“巴厘島路線圖”。這其中的每一次締約方大會以及氣候談判大會,都代表了同時代國際關系領域氣候外交的博弈與變遷,同時也代表了人類對于這一問題的不斷提升的關注度。

表1 氣候談判的國際歷程

二、中國參與氣候外交的原則

自改革開放以來,中國的現代化建設取得了諸多成就,成為舉世矚目的經濟發展大國。在經濟社會發展進程中,中國一直十分重視氣候變化問題,并為之積極努力。在參與氣候外交、履行自身責任和義務的同時,中國始終堅持自身的原則和立場,“共同但有區別的責任”成為中國始終堅持的核心原則。

“共同但有區別的責任”原則是應對氣候變化的國際合作的核心與基石。“共同但有區別的責任”原則的形成有其歷史原因。自近代工業革命以來,發達國家大量排放二氧化碳等溫室氣體,占全球排放總量的80%。因此,如果二氧化碳是導致氣候變化的直接誘因,并非發展中國家,發達國家才應是對全球氣候變化負主要責任的群體,它們對全球變化是負有歷史責任的。就現實原因來講,應對氣候變化問題既要勇于承擔自身的責任與義務,也要認清各國發展階段和發展水平的存在差異的客觀事實。發達國家經歷了高能耗高污染的工業革命時期,經濟等各方面發展水平遠遠高于廣大發展中國家,且至今仍屬于資源能源消耗性主體,屬消費型排放。廣大發展中國家僅是近幾十年才開始工業化,其歷史排放少、人均排放低。目前經濟發展水平有限,大量人口仍掙扎在貧困線上,缺乏有效應對氣候變化的能力和手段;且發展中國家基本處于全球化時期的經濟發展底層與國際產業鏈低端,因此,其排放主要為生存排放和國際轉移排放。因而,在全球應對氣候變化的今天,要求貧困的發展中國家承擔超出其能力和義務范圍的減排目標,是有違公允的。在這種情況下,堅持“共同但有區別的責任”就顯得尤為重要。

“共同但有區別的責任”表明氣候問題無國界,任何國家都不能置身事外。應對氣候變化是世界各國的共有責任與義務,需要國際社會的齊心協力。氣候變化問題是世界各國所共同面臨的巨大挑戰,它涉及全球利益,尤其是廣大發展中國家的發展利益和人民的福祉,深刻地影響著人類的生存和發展。因此,共同性是氣候變化問題的基本屬性。

在堅持“共有”的原則下,還應有所“區別”。此“區別”,一方面,體現為面臨環境問題的不同。發達國家主要面臨的是推行綠色消費、減少碳排放的問題,而發展中國家卻正在為如何提高資源利用效率、解決常規環境污染而困惑。因此,其環境問題的重點是不同的;但是,在面臨全球氣候變化的前提下,無論發達國家還是發展中國家,都必須迎接這一挑戰。另一方面,體現為責任的不同。就發達國家而言,在全球氣候變化的大背景下,應當積極履行自身責任,完成《京都議定書》中所確定的減排任務,繼續量化并承擔減排指標,并積極為發展中國家提供資金和技術援助;這既是道義上的責任,也是法律上的義務。就發展中國家而言,當前最需要做的是依據本國實際國情,依靠發達國家的資金和技術援助,努力適應全球氣候變化,堅持可持續發展,積極減緩并減少溫室氣體的排放。因此,積極履行各自不同但互相適應的責任,是堅持“共同但有區別的責任”原則的核心。

盡管“共同但有區別的責任”原則是應對全球氣候變化的核心原則,但目前,在實踐操作方面尚存在一定的瓶頸。發達國家允諾給予發展中國家的資金和技術支持不僅遲遲難以到位,反而不斷強調與發展中國家承擔超越其能力和發展階段的責任和義務,因此,這也是有違國際公允的。不管怎樣,“共同但有區別的責任”原則始終是中國參與氣候外交的基本原則和立場,也是世界各國合作以應對全球氣候變化的核心原則,是彼此合作的基石,應當予以提倡和堅持。

三、中國參與氣候外交的貢獻與挑戰

中國作為具有一定國際影響力的大國,一直高度重視氣候變化問題,在參與國際環境政治和氣候外交方面具有較長的歷史。從1972年斯德哥爾摩的聯合國人類環境會議開始,20世紀70年代以來的歷次世界環境大會上都有中國的身影,中國積極參與了可持續發展理念從提出到發展進程中的每一次重要的世界性會議。作為參與國際環境事務較早的國家之一,可以說,中國既是可持續發展理念的積極倡導者,也是堅定的踐行者。

(一)中國參與氣候外交的貢獻

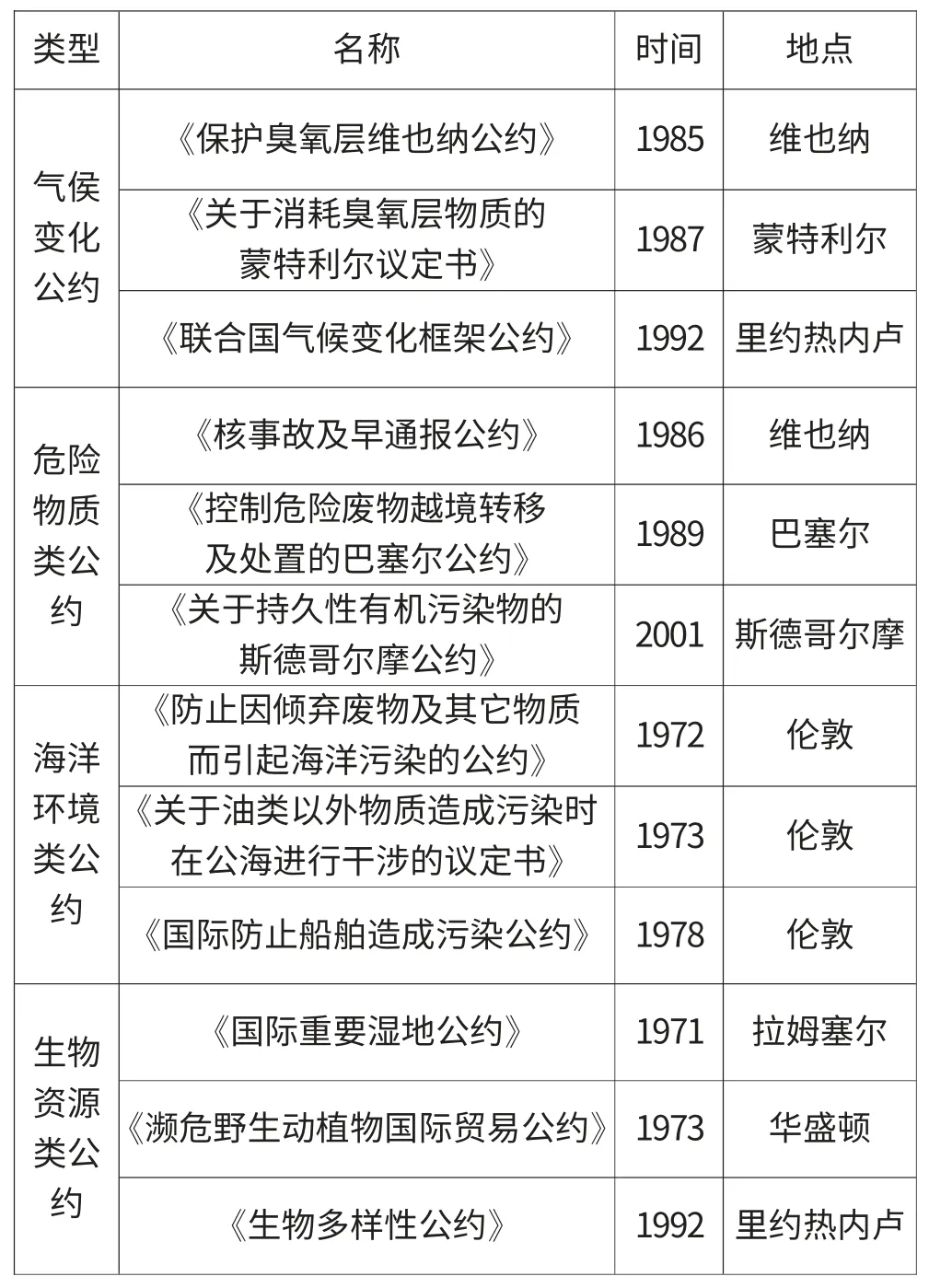

表2 中國參與主要國際環境公約一覽表

近三十年來,在氣候變化領域,中國做出了積極的應對。可以說,中國對于應對全球氣候變化、實現節能減排做出了巨大的貢獻。其一,中國是最早制定實施《應對氣候變化國家方案》的發展中國家。先后制定和修訂了節約能源法、可再生能源法、循環經濟促進法、清潔生產促進法等一系列法律法規,把法律法規作為應對氣候變化的重要手段。其二,中國是近年來節能減排力度最大的國家。在稅收制度、節能工程、循環經濟等領域開展了諸多工作,截至2009年上半年,中國單位國內生產總值能耗比2005年降低13%,相當于少排放8億噸二氧化碳。其三,中國是新能源和可再生能源增長速度最快的國家。中國在保護生態基礎上,有序發展水電,積極發展核電,鼓勵支持農村、邊遠地區和條件適宜地區大力發展生物質能、太陽能、地熱、風能等新型可再生能源。水電裝機容量、核電在建規模、太陽能熱水器集熱面積和光伏發電容量均居世界第一位。其四,中國是世界人工造林面積最大的國家。2003至2008年,森林面積凈增2054萬公頃,森林蓄積量凈增11.23億立方米。目前人工造林面積達5400萬公頃,居世界第一。其五,按照聯合國標準,目前中國還有1.5億人生活在貧困線以下,尚正處于工業化、城鎮化快速發展的關鍵階段,能源結構以煤為主,降低排放存在特殊困難。盡管如此,中國始終把應對氣候變化作為重要戰略任務。1990至2005年,單位國內生產總值二氧化碳排放強度下降46%。在此基礎上,中國又提出,到2020年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,在如此長時間內這樣大規模降低二氧化碳排放,需要付出艱苦卓絕的努力。

總的來說,中國在應對全球氣候變化方面所做出的貢獻,主要集中在以下幾個方面:第一,提出諸多改善環境、落實可持續發展的理念,諸如以人為本、全面協調可持續的科學發展觀、資源節約型環境友好型社會、生態文明、新型工業化道路、綠色低碳發展等等,展現了中國對于可持續發展理念的倡導與支持。第二,積極踐行可持續發展,努力促進經濟發展、社會進步和環境保護三者相協調。在過去的三十年間,中國積極發展經濟,成功減少貧困人口2億多;努力改善民生,初步建立覆蓋城鄉的基本養老體系和醫療保障體系;提出并制定了節能減排的約束性目標和方案,在“十一五”和“十二五”期間積極轉變經濟發展方式,推動節能環保工程,建立經濟發展與環境保護的合理模式。第三,盡管中國自身也是一個發展中國家,但是,在國際合作中一直積極發揮著自身的力量。在南南合作方面,中國盡最大努力援助廣大不發達國家,支持其經濟和社會發展事業,促進這些國家和地區走向可持續發展;在南北合作方面,與發達國家在氣候變化、環境保護等領域積極建立合作關系并逐漸走向制度化。可以說,在國際環境事務中,中國承擔了與自身能力相符的責任和義務。

(二)中國參與氣候外交的挑戰

當然,在明確我國在氣候變化中的突出貢獻的同時,也不可回避我國應該承擔的責任。作為發展中大國,中國擁有世界上最多的人口;同時,按照世界銀行的標準,中國農村貧困人口數過億。為了改善13億多人口尤其是廣大貧困人口的生活水平、滿足其發展需要,這種“發展排放”在一定時期是不可避免的。但是,這其中有諸多事實也是不容忽略的。其一,中國的人口是世界上最多的,占其比例有21%;因此,盡管中國碳排放總量很高,但人均碳排放卻不及發達國家平均水平的1/3。其二,中國的工業化開始較晚、歷史較短,因此,相對于發達國家幾百年的碳排放歷史,中國所產生的溫室氣體遠不及發達國家的比例之高。其三,盡管中國已躋身世界第二大經濟體的行列,但由于仍處于世界產業鏈的較低端,“轉移排放”的壓力不容忽視。因此,明確責任并不意味著有失公允,中國所面臨的客觀壓力和現實是不容置疑的。

應對氣候變化事關各國的發展前途和人民的根本利益,需要各個國家的合作與努力。加強環境尤其是氣候領域的外交合作,對于中國和世界來說都是一項具有深遠意義的事務。作為人口眾多的發展中國家,中國選擇走低能耗、低排放、高效益、高產出的新型工業化道路,對于應對國際氣候變化具有重大的意義。今后,在堅持“共同但有區別的責任”原則的基礎上,中國將會更多地參與國際氣候外交與環境政治,積極促進國際環境合作,發揮大國應有作用。

[1]胡錦濤.攜手應對氣候變化挑戰——在聯合國氣候變化峰會開幕式上的講話[N].人民日報,2009-9-23.

[2]溫家寶.攜手合作共同創造可持續發展的未來——在第三屆東亞峰會上的講話[N].新華月報,2007-12.

[3]中國社會科學環境與發展研究中心.中國環境與發展評論[M].北京:社會科學文獻出版社,2007.