以“微”見大:《綱要》課的“微課”模式創(chuàng)新

秦國偉 安百連

(中國青年政治學(xué)院中國馬克思主義學(xué)院,北京 100089)(山東省日照市河山實(shí)驗(yàn)學(xué)校,山東 日照 276823)

在當(dāng)今的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,“微課”作為一種新的知識(shí)傳播方式,它一出現(xiàn)就引起了國內(nèi)外教育界的廣泛關(guān)注和激烈討論,有人把微課看做教育的一場(chǎng)革新,而也有人對(duì)此提出了質(zhì)疑。

一、“微課”的特點(diǎn)和爭議

“微課”(Micro-lecture)的概念最早是由美國人戴維·彭羅斯(David Penrose)2008年提出的,他認(rèn)為微課就是一節(jié)短小的視音頻,呈現(xiàn)某個(gè)單一、嚴(yán)格定義的主題。他把微課程稱為“知識(shí)脈沖”(Knowledge Burst),以產(chǎn)生一種更加聚焦的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。[1]國內(nèi)關(guān)于微課有“微課程”、“微課”、“微型課程”等各種提法,具體的涵義也有所差別。胡鐵生認(rèn)為微課是以闡釋某一知識(shí)點(diǎn)為目標(biāo),以短小精悍的視頻為表現(xiàn)形式,以學(xué)習(xí)和教學(xué)應(yīng)用為目的的教學(xué)視頻,通過結(jié)合教學(xué)設(shè)計(jì)、素材課件、練習(xí)評(píng)測(cè)、教學(xué)反思、學(xué)生反饋等環(huán)節(jié),構(gòu)成一種半結(jié)構(gòu)化、主題突出的資源單元應(yīng)用生態(tài)環(huán)境。[2]李玉平認(rèn)為微課程主要是以數(shù)字故事為呈現(xiàn)方式,利用碎片化的學(xué)習(xí)時(shí)間,宗旨是“5分鐘完成一次學(xué)習(xí),300秒經(jīng)歷一次思考”。[3]

國際上運(yùn)用“微課”思路運(yùn)作的比較成功的是“可汗學(xué)院”(Khan Academy)網(wǎng)站。“可汗學(xué)院”模式的形成起初是由于偶然。孟加拉裔美國人薩爾曼·可汗(Salman Khan)畢業(yè)于麻省理工學(xué)院,是一位基金公司分析員,2004年底,他通過雅虎的簡單軟件“涂鴉筆記本”解答數(shù)學(xué)難題。2006年年底,他將反復(fù)出現(xiàn)的、重復(fù)度高的問題制成10分鐘左右的小視頻上傳到Y(jié)ouTube上。沒想到,此舉引來一片贊譽(yù),薩爾曼·可汗深受鼓舞,他于是成立了非營利的“可汗學(xué)院”(Khan Academy)網(wǎng)站,立志要給所有的中小學(xué)做免費(fèi)的視頻。除了微視頻,“可汗學(xué)院”還提供在線練習(xí)、自我評(píng)估及進(jìn)度跟蹤等學(xué)習(xí)工具。2009年,薩爾曼·可汗將原工作辭掉,全身心投入到“可汗學(xué)院”的建設(shè)中來。現(xiàn)在,可汗學(xué)院的視頻在全球熱播,中國的“網(wǎng)易公開課”等在線教育視頻網(wǎng)站也采用了可汗學(xué)院的視頻。

應(yīng)該說,可汗學(xué)院以及其代表的“微課”模式的出現(xiàn)并非偶然,它是科技革命和信息時(shí)代的產(chǎn)物,它具有方便快捷、獨(dú)立自主、易于傳播、資源共享的優(yōu)點(diǎn),為我國中小學(xué)乃至大學(xué)的教育改革提供了契機(jī)。

但在熱熱鬧鬧的“微課”熱潮的背后,有學(xué)者卻對(duì)諸如“慕課”、“微課”、“翻轉(zhuǎn)課堂”提出了質(zhì)疑。他們認(rèn)為:“慕課”和“微課”的實(shí)質(zhì)是“接受性學(xué)習(xí)”而不是“探究性學(xué)習(xí)”,與實(shí)體課堂相比,只是翻轉(zhuǎn)了教師講課的時(shí)間和地點(diǎn)。如果作為主要的教學(xué)形式,“翻轉(zhuǎn)課堂”會(huì)加重學(xué)生的課后負(fù)擔(dān)。如果把微課直接用于課堂教學(xué),會(huì)把生動(dòng)活潑的師生互動(dòng)變?yōu)閱我坏目匆曨l,教師也不能做到“以學(xué)定教”。因此,“慕課”和“微課”只是輔助性手段而不是主流。[4]

應(yīng)該說,這些學(xué)者的冷思考是十分必要和及時(shí)的,先進(jìn)的技術(shù)只是一個(gè)載體,教育還是要依靠人來完成的。如果抱著“應(yīng)試教育”、“工具主義”的狹隘教育理念,這樣的教育模式培養(yǎng)出來的只是冷冰冰的機(jī)器而已,而不是活生生的人,不是有知識(shí)、有技能、有獨(dú)立思想和人格的人。

二、《綱要》微課的應(yīng)用方向和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

《中國近現(xiàn)代史綱要》(以下簡稱:《綱要》)課是運(yùn)用馬克思主義基本原理對(duì)大學(xué)生進(jìn)行歷史教育的重要舞臺(tái),也是在社會(huì)上進(jìn)行歷史知識(shí)傳播和文化傳承創(chuàng)新的重要舞臺(tái),但是,當(dāng)前歷史虛無主義歪風(fēng)邪氣沉渣泛起,使廣大社會(huì)民眾深受其害,使我國新民主主義革命、社會(huì)主義建設(shè)和發(fā)展的光榮歷史和偉大成就蒙受不白之冤。歷史虛無主義歪曲事實(shí)、擾亂思想、渙散人心、毒害心靈、污染社會(huì),它已經(jīng)成為危害黨的形象、國家形象和政府公信力的精神“霧霾”,必須花大力氣清理和整治,而“微課”作為《綱要》課進(jìn)行人才培養(yǎng)、社會(huì)服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新的重要載體,可以在反對(duì)歷史虛無主義的戰(zhàn)斗中發(fā)揮獨(dú)特的作用。

1.《綱要》微課的應(yīng)用場(chǎng)所:《綱要》課的微課化創(chuàng)新不僅服務(wù)于課堂教學(xué),更重要的是要將《綱要》微課應(yīng)用于學(xué)生的成長全過程,使微課在學(xué)生的成長中發(fā)揮重要作用。同時(shí),將《綱要》微課向社會(huì)推廣,借助現(xiàn)代化的新興傳媒手段,可以為在社會(huì)上打響反對(duì)歷史虛無主義的攻堅(jiān)戰(zhàn)而服務(wù)。

具體來說:從人才培養(yǎng)看,《綱要》微課不宜大規(guī)模地運(yùn)用于課堂教學(xué)當(dāng)中,如果失當(dāng)則會(huì)將《綱要》課變成觀看視頻課,弱化教師的作用和降低授課效果。《綱要》微課可以用于大學(xué)生的興趣培養(yǎng)和難點(diǎn)突破,宜在課后進(jìn)行;從社會(huì)服務(wù)來看,《綱要》微課可以作為紅色愛國主義教育基地的宣傳資料使用。從當(dāng)前愛國主義教育基地來說,普遍存在的問題是硬件富麗堂皇,而內(nèi)容卻干癟空洞。以山東棗莊的臺(tái)兒莊戰(zhàn)役紀(jì)念館為例,當(dāng)?shù)卣畬?duì)臺(tái)兒莊古城的建設(shè)和宣傳投資巨大,重建了規(guī)模巨大的臺(tái)兒莊古城,但臺(tái)兒莊戰(zhàn)役作為臺(tái)兒莊最鮮明的名片卻挖掘不夠,臺(tái)兒莊戰(zhàn)役的經(jīng)過、英雄人物的事跡、臺(tái)兒莊巷戰(zhàn)經(jīng)過均敘述不到位。如果關(guān)于臺(tái)兒莊戰(zhàn)役的“微課”設(shè)計(jì)得當(dāng)?shù)脑挘涂梢詮浹a(bǔ)紀(jì)念館內(nèi)容上的欠缺;從文化傳承創(chuàng)新來說,《綱要》微課要通過講好中國近現(xiàn)代“故事”的方式,弘揚(yáng)中國精神,宣傳中華文化,樹立對(duì)中國文化、中國道路、中國理論的自信。同時(shí),在《綱要》微課的基礎(chǔ)上,可以探索將中國近現(xiàn)代文化資源變成動(dòng)畫、游戲、話劇、小說等各種文化產(chǎn)品,獲得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2.《綱要》微課要實(shí)現(xiàn)的三維目標(biāo):所謂“三維目標(biāo)”,即情感目標(biāo)、認(rèn)知目標(biāo)和能力目標(biāo)。[5]

首先,情感目標(biāo)是教學(xué)中非常活躍的因素,對(duì)于調(diào)動(dòng)學(xué)生的興趣,形成學(xué)生良好的學(xué)習(xí)態(tài)度,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)潛能都非常重要。其次,認(rèn)知目標(biāo)在《綱要》教學(xué)中居于中樞地位。它一頭連著情感目標(biāo),一頭又連著能力目標(biāo)。大學(xué)生具有強(qiáng)烈的求知欲,《綱要》課要想真正吸引學(xué)生,還是要提供給學(xué)生新鮮的、大量的知識(shí)。要引導(dǎo)學(xué)生在豐富的歷史知識(shí)的基礎(chǔ)上,得出科學(xué)的結(jié)論,而不能武斷地以論代史、主題先行,人為地打斷學(xué)生認(rèn)識(shí)能力提高的過程。最后,要轉(zhuǎn)識(shí)成智,實(shí)現(xiàn)能力目標(biāo)。讀史使人明智,講的就是學(xué)生通過讀史所形成的明辨是非、領(lǐng)悟歷史規(guī)律以及人生規(guī)律的智慧。如果說情感目標(biāo)是做菜的佐料的話,那么認(rèn)知目標(biāo)就是有營養(yǎng)的食材,而能力目標(biāo)則是食材加佐料文火慢熬出的淳厚的湯汁。《綱要》微課改革就是要力圖實(shí)現(xiàn)這個(gè)三維目標(biāo)。

3.《綱要》微課的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

首先是微課的時(shí)長。現(xiàn)在微課還沒有統(tǒng)一的時(shí)長標(biāo)準(zhǔn),有人主張一分鐘,有人主張三分鐘,還有人主張十分鐘。應(yīng)該說,微課是一種理念,就是將原先冗長的內(nèi)容模塊化、具象化,它不宜有固定的標(biāo)準(zhǔn)。從說話內(nèi)容的信息含量來看,普通人的說話語速一般在200-250字/分鐘,央視《新聞聯(lián)播》主持人的語速一般在300字/分鐘,10分鐘的微課視頻的信息含量大約在2000-3000字,完全可以將《綱要》課的一部分內(nèi)容講的比較充分和完整。低于5分鐘則稍顯局促,不利于表述完整的內(nèi)容。如果超過十分鐘,則會(huì)稍顯冗長和拖沓。故此,從教學(xué)實(shí)踐來看,《綱要》微課的時(shí)長一般以5-10分鐘為宜。其次是微課的承載方式,一般是以視頻為主,也可以采用交互式動(dòng)畫的方式用于學(xué)生參與和鞏固知識(shí)。對(duì)于微課視頻的格式要求,從《綱要》課的內(nèi)容特點(diǎn)和當(dāng)前的傳播條件來看,清晰度、兼容性和壓縮比相對(duì)兼顧較好的MP4視頻格式已經(jīng)逐漸取代之前主流的FLV或RM格式。當(dāng)前,畫質(zhì)較好的360×640像素的MP4格式視頻每分鐘大小約為4M左右,10分鐘視頻則為40M,在當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)條件下幾分鐘內(nèi)即可下載,而且可以邊下載邊觀看,不影響觀看的便捷性。因此,建議采用中等清晰度的MP4格式。

三、《綱要》微課的設(shè)計(jì)理念

(一)敘事線索:紀(jì)傳體與紀(jì)事本末體相結(jié)合

在歷史敘事中,紀(jì)傳體和紀(jì)事本末體是經(jīng)常采用的兩種敘事方式。所謂紀(jì)傳體,就是以為人物立傳記的方式記敘史實(shí),以人物活動(dòng)為中心記載歷史,代表的作品有《史記》、《三國志》等。所謂紀(jì)事本末體,是以事件為中心的著史體裁。它既不同于編年體之以紀(jì)年為主,也不同于紀(jì)傳體之以傳人為主,而是以記事為主,把歷史上的大事,詳其首尾,集中表述其過程。它始創(chuàng)于南宋袁樞的《通鑒紀(jì)事本末》,其后有明朝陳邦瞻的《宋史紀(jì)事本末》、清朝谷應(yīng)泰的《明史紀(jì)事本末》、李有棠的《遼史紀(jì)事本末》、《金史紀(jì)事本末》等。紀(jì)傳體的優(yōu)點(diǎn)是以人物為中心,能夠展現(xiàn)鮮活的人物性格和揭示人物所參與的事件的前因后果,更能引起讀者共鳴。缺點(diǎn)是對(duì)歷史缺乏一個(gè)宏觀的透視,歷史線索不明晰。而紀(jì)事本末體敘事的優(yōu)點(diǎn)是線索清晰,缺點(diǎn)正與紀(jì)傳體相反,就是事件和人物是切片式的,人物形象不豐滿。

長期以來,我國的近現(xiàn)代史教育主要敘事方式是紀(jì)事本末體,學(xué)生從小學(xué)、中學(xué)直到大學(xué)的歷史教科書基本上是紀(jì)事本末體,人物形象呆板、僵化,事件過程只有一個(gè)階段,前因后果交代不明確,令人一頭霧水。這種敘事方式將歷史鮮活的東西給遮蔽了,需要反正、回歸。在《綱要》微課中,要充分重視紀(jì)傳體敘事的作用,要以人物為樞紐,通過講好“中國故事”的方式展現(xiàn)人物魅力、調(diào)動(dòng)學(xué)生情感,使學(xué)生獲得理性認(rèn)知。這樣一來,《綱要》課與中小學(xué)近現(xiàn)代史課程內(nèi)容重復(fù)的問題反而會(huì)成為一個(gè)優(yōu)勢(shì),因?yàn)閷W(xué)生對(duì)歷史史實(shí)已經(jīng)具有了較完整的框架,教師只需要將鮮活的人物和事件補(bǔ)充進(jìn)來,即可幫助學(xué)生在頭腦中形成立體的歷史認(rèn)知。

以《綱要》第七章“解放戰(zhàn)爭時(shí)期”為例,國民黨重點(diǎn)進(jìn)攻山東解放區(qū)時(shí),遭遇到重大戰(zhàn)役的失敗,那就是孟良崮戰(zhàn)役。此次戰(zhàn)役消滅了國民黨王牌整編“七十四師”,擊斃了師長張靈甫。但是,學(xué)生可能對(duì)七十四師和張靈甫并不太了解,那么這次戰(zhàn)役的重要性也就體現(xiàn)得不充分,這里就需要對(duì)抗戰(zhàn)時(shí)期七十四軍和張靈甫的事跡進(jìn)行補(bǔ)述。通過對(duì)張靈甫的重點(diǎn)介紹,學(xué)生了解到張靈甫儀表出眾、擅長書法,在抗戰(zhàn)期間表現(xiàn)英勇,被譽(yù)為“拼命三郎”,而七十四軍在抗戰(zhàn)中充當(dāng)?shù)氖蔷然痍?duì)的角色,是蔣介石手中的底牌。通過這種紀(jì)傳體的介紹,學(xué)生對(duì)張靈甫形成了鮮明的印象,那么就會(huì)自然地產(chǎn)生疑問:為什么抗戰(zhàn)時(shí)期如此英勇的七十四軍和張靈甫,經(jīng)過美式軍械武裝和整編后卻在解放戰(zhàn)場(chǎng)上一敗涂地?教師接著通過孟良崮戰(zhàn)役的敘述,向?qū)W生展示國民黨在部隊(duì)配合、軍隊(duì)士氣、后勤保障、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)方面存在的問題,最后學(xué)生可以自然而然地得出結(jié)論:仁義不施而攻守之勢(shì)異也![6]

(二)敘事理念:敘事模塊化與敘事連續(xù)性相結(jié)合

《綱要》課涵蓋自鴉片戰(zhàn)爭以來的近現(xiàn)代史,時(shí)間跨度大、內(nèi)容多、課時(shí)量相對(duì)較少,且與中小學(xué)階段歷史課程存在重復(fù)的問題。如果泛泛地?cái)⑹拢瑒t內(nèi)容重復(fù)、空洞,缺乏典型性和吸引力。《綱要》微課又不能與娛樂歷史的花絮式或花邊式展示相混同,而是要通過生動(dòng)的歷史敘事,將重大事件、重要人物完整而準(zhǔn)確的表現(xiàn)出來。要有效的解決這個(gè)問題,就要實(shí)現(xiàn)點(diǎn)、線結(jié)合,以模塊化的敘事為點(diǎn),以連續(xù)性的敘事為線,抓住歷史進(jìn)程中的重要事件和重要人物,將每課時(shí)的內(nèi)容講授切分為3-5個(gè)相對(duì)獨(dú)立而又相互聯(lián)系的微課模塊。這種敘事理念,線索清晰,每個(gè)模塊都有吸引人的興奮點(diǎn),能夠牢牢抓住受眾。下面以“五四運(yùn)動(dòng)”為例來看看如何設(shè)計(jì)《綱要》微課。

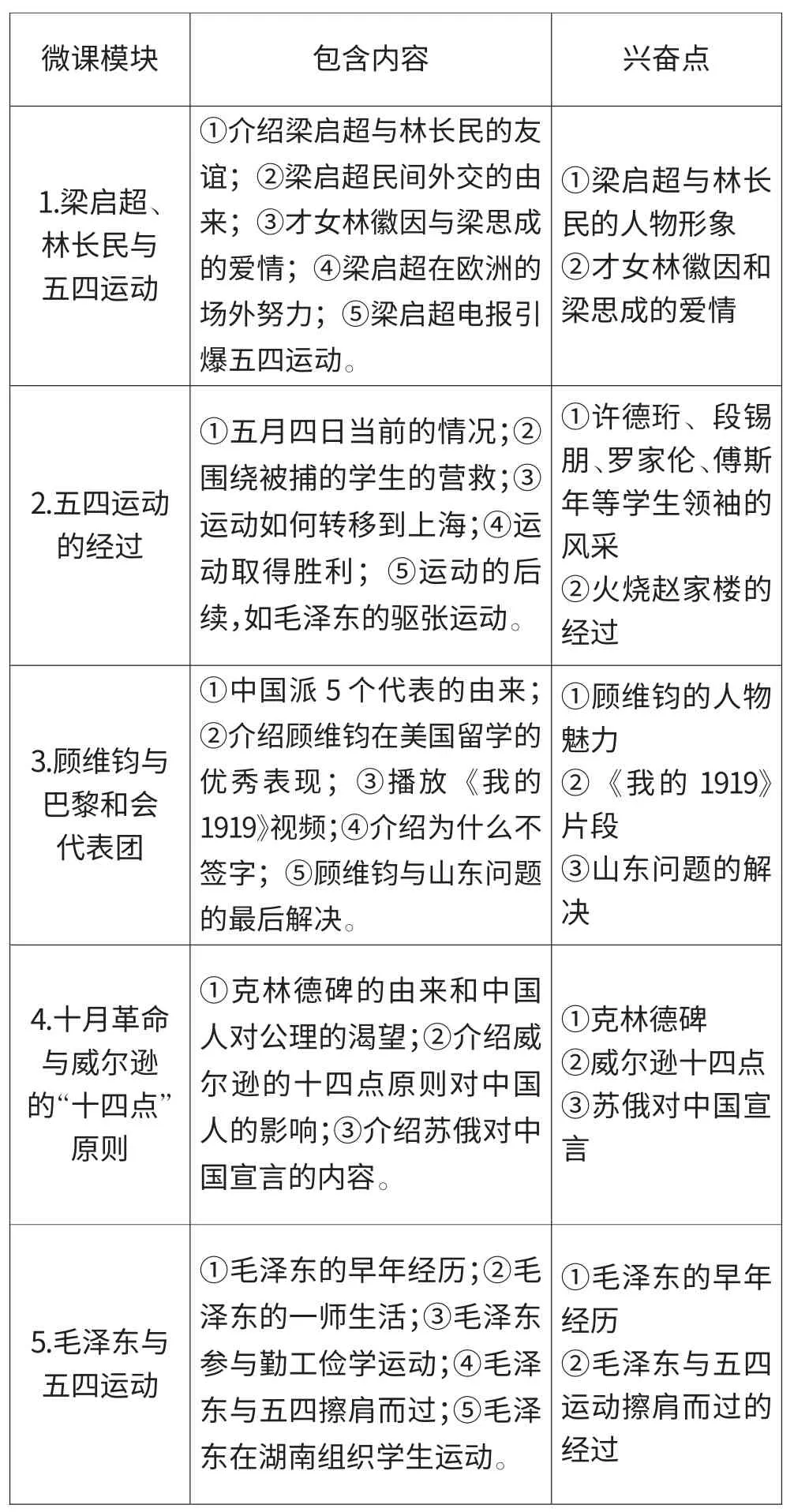

按照教材對(duì)于五四運(yùn)動(dòng)的敘事線索,本部分內(nèi)容包括五個(gè)部分:一是十月革命和馬克思主義的傳播;二是五四運(yùn)動(dòng)爆發(fā)的時(shí)代條件和社會(huì)歷史條件;三是巴黎和會(huì)的外交失敗是導(dǎo)火索;四是五四運(yùn)動(dòng)的過程;五是五四運(yùn)動(dòng)的歷史特點(diǎn)。應(yīng)該說,這部分內(nèi)容的敘述是邏輯嚴(yán)密、史實(shí)準(zhǔn)確的,但敘述都是結(jié)論性的,沒有人物的鮮明形象,對(duì)事情的來龍去脈也交代不清。如山東問題的由來,盡管前面的“二十一條”已經(jīng)有所交代,但后續(xù)段祺瑞與日本的交涉情況沒有介紹,最后山東問題的最終解決也沒有交代。因此,要對(duì)這部分進(jìn)行內(nèi)容精心分析和合理切分,既要照顧到人物和事件,又要把五四運(yùn)動(dòng)的政治意義挖掘出來。最終的微課設(shè)計(jì)如下:

從以上簡表可以看出,五四運(yùn)動(dòng)切分為五個(gè)微課模塊,每個(gè)微課力圖有一個(gè)代表性的人物并且能夠反映五四運(yùn)動(dòng)的一個(gè)側(cè)面。其中,第1、2、3個(gè)模塊分別從場(chǎng)外、國內(nèi)、場(chǎng)內(nèi)將五四運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程敘述出來了。而第4個(gè)模塊側(cè)重于中國人的心路歷程,第5個(gè)模塊側(cè)重于從進(jìn)步青年的角度考察五四運(yùn)動(dòng)對(duì)青年人的影響。每個(gè)微課模塊不超過10分鐘,5個(gè)微課是完整有機(jī)的整體,既生動(dòng)、鮮明,又線索完整,達(dá)到了人物與事件的兼顧,故事與政治的兼顧。

除了以上5個(gè)微課模塊的完整線索外,這部分內(nèi)容還貫穿這幾條重要線索:一是“力”與“理”的關(guān)系,“克林德碑”改為“公理戰(zhàn)勝碑”體現(xiàn)了中國人對(duì)于公理的渴望,體現(xiàn)了對(duì)以力為主導(dǎo)的軍閥社會(huì)和國際社會(huì)的不滿,但最終巴黎和會(huì)擊碎了中國人的幻想;二是“二十一條”和日本最后通牒日“五月七日”的聯(lián)系;三是孔子和山東的命運(yùn)轉(zhuǎn)折。

(三)表現(xiàn)手段:視頻、圖片、聲音、動(dòng)畫與講授相結(jié)合

《綱要》微課實(shí)質(zhì)是集合視頻、圖片、聲音、動(dòng)畫和教師講授的視頻信息包,各手段具有獨(dú)特的作用,共同呈現(xiàn)復(fù)雜的歷史現(xiàn)場(chǎng)和深刻的歷史思考。

作為微課元素的視頻一般力求采用歷史原始視頻。原始視頻的優(yōu)點(diǎn)是完整再現(xiàn)歷史事件的場(chǎng)景,包括連續(xù)性的聲音和圖像,讓人身臨其境,《綱要》微課中插入歷史原始視頻會(huì)起到非常好的效果。但是,對(duì)于早期歷史事件來說,這樣的視頻非常少見。如關(guān)于李大釗的視頻,目前能夠找到的只有李大釗1924年在莫斯科國家大劇院的一段視頻。因?yàn)楫?dāng)時(shí)錄像還非常罕見,在此之前歷史事件的原始視頻就更是鳳毛麟角。在缺乏原始視頻的情況下,我們可以考慮借助影視作品。但是,影視作品可能會(huì)失真,因此必須要教師精心選擇和準(zhǔn)確區(qū)分。像電影《我的1919》顧維鈞演講中的名言“中國不能失去山東,就像西方不能失去耶路撒冷”,這句話非常精彩,但是據(jù)相關(guān)學(xué)者考證,顧維鈞相關(guān)檔案中并沒有發(fā)現(xiàn)這句話,只能存疑。教師在微課中要著重指出這點(diǎn)。

圖片和聲音的資料內(nèi)容要比原始視頻多得多,因此在沒有視頻資料的情況下,用圖片和聲音可以起到很好的具象效果。歷史圖片和聲音資料能夠結(jié)合教師的講授表現(xiàn)歷史事件。如,抗日戰(zhàn)爭史中,要表現(xiàn)抗日戰(zhàn)爭史,可以選用日本人、歐洲人等拍攝的相關(guān)圖片。要展示中國人民的反抗精神,可以選用《在松花江上》、《大刀進(jìn)行曲》和《黃河大合唱》等歌曲。

動(dòng)畫在《綱要》微課中具有十分獨(dú)特的作用,特別適合展現(xiàn)復(fù)雜的戰(zhàn)爭線索。如,紅軍長征的過程,學(xué)生對(duì)于三路紅軍長征的起始時(shí)間、長征路線、重要戰(zhàn)役、關(guān)鍵會(huì)議等往往一頭霧水,傳統(tǒng)的靜態(tài)的路線圖也缺乏表現(xiàn)力,采用影視作品的介紹則只是一個(gè)片段而已。要想將全貌清晰的呈現(xiàn)出來,可以借助動(dòng)畫的方式。動(dòng)畫的制作一般采用三種軟件實(shí)現(xiàn):第一種是直接借助PPT的動(dòng)畫效果,將路線圖用線條標(biāo)示出來,這種方式的優(yōu)點(diǎn)是簡單、易操作,缺點(diǎn)是動(dòng)畫效果一般,只能用于演示;第二種是利用Authorware軟件進(jìn)行動(dòng)畫開發(fā),這種軟件的優(yōu)點(diǎn)是動(dòng)畫效果較好且可以實(shí)現(xiàn)交互,尤其有利于調(diào)動(dòng)受眾的參與感,還可以進(jìn)行反饋和測(cè)驗(yàn);第三種是利用Flash軟件進(jìn)行動(dòng)畫開發(fā),這種動(dòng)畫效果優(yōu)秀,能夠?qū)崿F(xiàn)交互,缺點(diǎn)是操作難度較大。

教師講授在最傳統(tǒng)的表現(xiàn)手段,但卻是最關(guān)鍵的。以上現(xiàn)代化教學(xué)所用的資料不一定是合適的,它可能帶來知識(shí)理論的碎片化、娛樂化、沖突性等問題,因此傳統(tǒng)的教師講授不可或缺。傳統(tǒng)的教師講授,采用簡單的口授,輔之以黑板粉筆,能夠?qū)⒔處煹乃仞B(yǎng)展示出來,真正給學(xué)生知識(shí)的沖擊。《綱要》課的教學(xué)并不是單純的近現(xiàn)代史教育,它具有鮮明的政治性,要引導(dǎo)學(xué)生牢固樹立科學(xué)的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,自覺抵制歷史虛無主義的侵蝕,這方面就要發(fā)揮教師的引領(lǐng)作用。

四、結(jié)語

《綱要》微課要處理好知識(shí)性、趣味性和政治性的關(guān)系,要兼顧片段性和系統(tǒng)性、學(xué)術(shù)性和政治性、生動(dòng)性和嚴(yán)肅性,為此還要注意把握以下兩點(diǎn):

其一,現(xiàn)代化手段要運(yùn)用得當(dāng),不能喧賓奪主。以電腦PPT為主的多媒體手段,將音樂、圖片、視頻、動(dòng)畫諸元素融入教學(xué),無疑是教學(xué)的一場(chǎng)革命。但教學(xué)的主體還是教師,教師的作用是無可取代的。要避免多媒體教學(xué)手段的過度使用,避免以視頻“炫”學(xué)生之耳目、被PPT牽著走的問題。

其二,要加強(qiáng)理論研究,抵制歷史虛無主義。歷史虛無主義之所以泛濫成災(zāi),與現(xiàn)代社會(huì)大眾傳媒,尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)媒介的濫用有關(guān),也與改革開放以來的利益多元化趨勢(shì)有關(guān)。歷史虛無主義總的特點(diǎn)是重物質(zhì)輕精神、重欲望輕心靈、重實(shí)力輕文化,忽視中國問題的特殊性,抹殺中華文明的先進(jìn)性,輕視前進(jìn)過程的復(fù)雜性。它總是眼望著虛空處,中國人民經(jīng)歷了艱辛奮斗才予以解決的問題,它認(rèn)為不是問題。貶低中國近代以來無數(shù)仁人志士孜孜以求、朝思暮想的統(tǒng)一夢(mèng)、富強(qiáng)夢(mèng)、民主夢(mèng)。對(duì)于歷史虛無主義的這些問題,《綱要》課教師要進(jìn)行深入的理論研究,從而確立理論自信、道路自信和制度自信。

[1]Shieh,David.These lecturesare gone in 60 seconds[J].Chronicle of Higher Education,2009,(26):1-13.

[2]胡鐵生,詹春青.中小學(xué)優(yōu)質(zhì)微課資源開發(fā)的區(qū)域?qū)嵺`與啟示[J].中國教育信息化,2012,(11):65-69.

[3]李玉平.微課程——走向簡單的學(xué)習(xí)[J].中國信息技術(shù)教育,2012,(11):15.

[4]王秋月.“慕課”“微課”與“翻轉(zhuǎn)課堂”的實(shí)質(zhì)及其應(yīng)用[J].上海教育科研,2014,(8).

[5]李卉青.“中國近現(xiàn)代史綱要”教學(xué)中如何實(shí)現(xiàn)“三維目標(biāo)”[J].內(nèi)蒙古師范大學(xué)學(xué)報(bào)(教育科學(xué)版),2012,(3):111.

[6]吳楚才.古文觀止譯注[M].古籍出版社,2006.