農民職業分化、收入分化與城鎮化關系的實證研究

何蒲明,張凡 (長江大學經濟學院,湖北 荊州434023)

自改革開放以來,隨著工業化的推進,第二、三產業在城鎮聚集,農村人口不斷向非農產業和城市轉移,使城鎮數量增加、規模擴大,城鎮化速度加快。據統計,我國2012年城鎮化率達到53.73%。與此同時,隨著市場化改革的深入以及戶籍制度的逐步放松,我國農民的職業和收入不斷分化,并在近幾年呈加速趨勢。積極穩妥推進城鎮化,有序推進農業轉移人口市民化是我國政府今后工作的重點,可以預見,我國農民分化和城鎮化的步伐將進一步加快。理論上,農民分化與城鎮化存在著互動促進的密切關系:一方面,農民分化不僅可以為城鎮發展帶來所需的勞動力、資金、技術等資源,同時還可以擴大城鎮消費市場的容量;另一方面,城鎮化的發展可較好地帶動第二、三產業的發展,促進就業空間的擴大和就業崗位的增加,為農村剩余勞動力的轉移提供出路,從而推動農民分化。在實踐中,我國農民分化與城鎮化之間關系究竟如何?是否存在著良性互動關系?研究上述問題,對于如何協調好城鎮化與農民分化兩者的關系、解決“三農”問題以及統籌城鄉發展具有重要的現實意義。

1 城鎮化與農民分化關系的實證分析

1.1 變量選取與數據來源

對于城鎮化的衡量指標,國際上一般采用人口城鎮化率,即城鎮人口與總人口的百分比,為此筆者沿用人口城鎮化率 (用Y表示)這一通用指標。農民分化包括職業分化、收入分化、權力分化、聲望分化以及階層分化等,其中職業分化與收入分化構成了農民分化的基礎。結合我國農民分化的歷史和現實狀況,以“離農率”為標準測定農民分化的程度,提出農民分化的2個基本向度:以職業分化為主的水平分化;以經濟收入分化為主的垂直分化。職業分化主要用農村勞動力非農從業比例來衡量,即 (鄉村就業人數——第一產業就業人數)/鄉村就業人數;收入分化主要用工資性收入占農村居民家庭人均純收入的比重來衡量,這一指標基本可以反映農戶家庭收入構成中通過從事非農產業 (包括兼業)所獲得的收入比例[1]。選取具體樣本區間為1978~2012年的年度數據,文中所用的人口城鎮化率、鄉村就業人數、第一產業就業人數、工資性收入和農村居民家庭人均純收入等數據均來自中國統計年鑒和中國統計摘要 (2014)。

1.2 模型設定

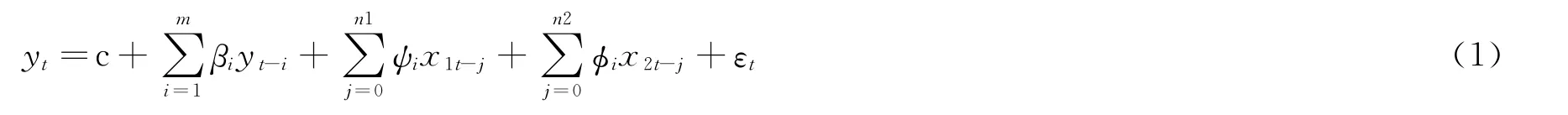

考慮農民職業分化和收入分化的滯后效應以及城鎮化的累積效應,采用自回歸分布滯后估計模型(ADLM)分析農民職業分化和收入分化對城鎮化產生的影響,在模型中引進城鎮化、農戶職業分化和收入分化的滯后變量:

式中,y為人口城鎮化率,x1為農村勞動力非農從業比例,x2為工資性收入占農村居民家庭人均純收入的比例;c為常數項;β、ψ和φ分別為變量系數;ε為隨機變量。

1.3 模型估計結果分析

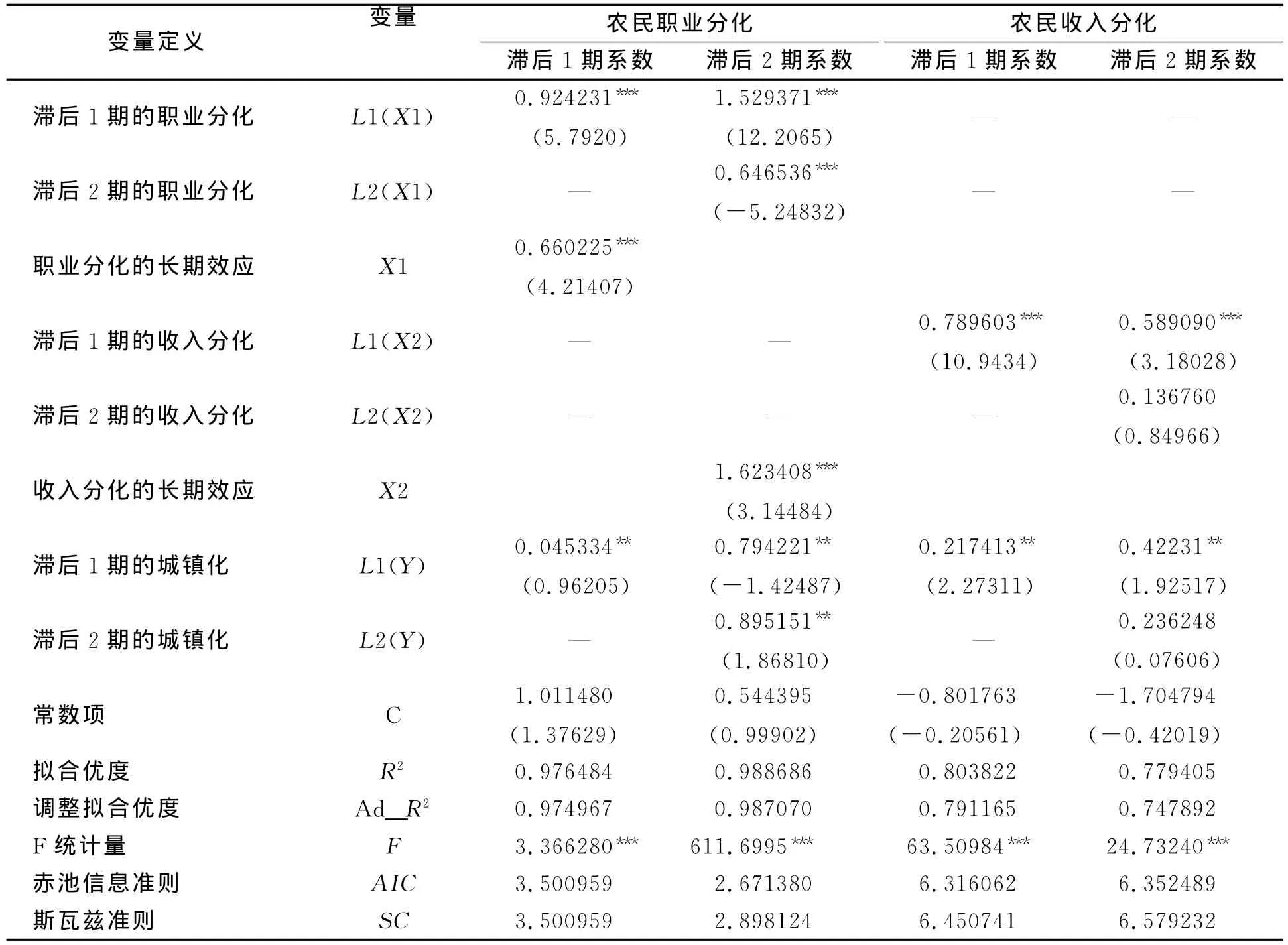

根據赤池信息準則和斯瓦茲準則檢驗,筆者考慮了不同滯后期的自回歸分布滯后模型,模型估計結果如表1所示。

表1 農民分化對城鎮化影響的估計結果

1.3.1 農民職業分化對城鎮化的影響

表1中第3列和第4列分別為農民職業分化對城鎮化影響的估計結果。首先選擇滯后1期的自回歸分布滯后模型進行分析,由廣義矩估計方法的估計結果可以看出,模型整體擬合較好。同時,滯后1期的職業分化 (L1(X1))系數為正且很顯著 (0.924231),但滯后1期的城鎮化 (L1(Y))系數在5%的顯著性水平下為正值 (0.045334)。由此初步判斷城鎮化表現出慣性趨勢,城鎮化的累積效應明顯,近年來我國城鎮化的發展變化趨勢也驗證了上述結果。

為了考察實證結論的穩健性,選擇滯后2期的自回歸分布滯后模型進行敏感性檢驗。檢驗結果顯示,滯后2期的職業分化 (L2(X1))系數在1%的顯著性水平下仍然為正值 (0.646536),這表明從短期來看,農民的職業分化有利于糧食安全,因為短期內農民職業分化有利于剩余農業勞動力的轉移,從而促進糧食生產效率的提高,但長期來看,農民職業分化意味著農業勞動力的減少,如果農業生產技術沒有相應的提高,則可能對糧食生產不利。并且,滯后2期的自回歸分布滯后模型的估計結果顯示,城鎮化慣性特征依然顯著 (在5%的顯著性下系數為0.794221)。

由于變量間短期變動的制衡關系可能掩蓋變量間的長期內在聯系,因而需要作進一步分析。選擇職業分化變量的4期移動平均值作為考察職業分化對城鎮化長期效應的替代變量。估計結果顯示,職業分化長期效應 (X1)系數在1%的顯著性水平下為負值 (0.660225),這表明從長期來看,職業分化也有利于城鎮化的發展。

1.3.2 農民收入分化對城鎮化的影響

表1的第5列和第6列為收入分化對城鎮化影響的估計結果。可以看出,滯后1期和滯后2期的模型整體擬合都較好。滯后1期的收入分化 (L1(X2))系數為正且高度顯著 (0.789603),但滯后1期的城鎮化 (L1(Y))系數在5%的顯著性水平下為正值 (0.217413),城鎮化表現出慣性趨勢。而滯后2期的自回歸分布滯后模型的估計結果顯示,收入分化 (L2(X2))對糧食生產的影響仍然為正但不顯著 (0.136760),這表明從短期來看,農民收入分化不利于城鎮化,但影響并不大。滯后1期城鎮化(L1(Y))的系數 (0.42231)仍為正且顯著性水平為5%,說明城鎮化仍表現出慣性趨勢,累積效應明顯。

為了考察收入分化對城鎮化的長期效應,同樣選擇收入分化變量的4期移動平均值作為考察收入分化對城鎮化長期效應的替代變量,估計結果顯示,收入分化的長期效應 (X2)在5%的顯著性水平下為正 (1.623408),這表明從長期來看,農民收入分化也有利于城鎮化。

1.4 變量之間的Granger因果檢驗

考慮到Granger因果檢驗是建立在平穩變量之間或者存在協整關系的非平穩變量之間,因而首先進行ADF單位根檢驗,經驗證3變量均為平穩變量,可直接進行Granger因果檢驗。模型估計分析結果表明,無論從短期還是從長期來看,農民職業分化與收入分化對城鎮化均產生正面影響。為進一步檢驗農民職業分化與收入分化與城鎮化發展之間的關系,對各變量進行Granger因果檢驗,檢驗結果如表2所示。

表2 城鎮化、職業分化和收入分化的Granger因果檢驗結果

由表2可知,滯后2期時,在5%的顯著性水平下,職業分化與城鎮化之間存在單向的Granger因果關系,即職業分化是城鎮化發展的原因,而城鎮化發展不是職業分化的原因;收入分化與城鎮化發展在滯后4期時才存在因果關系,且在5%的顯著性水平下,表明收入分化是城鎮化發展的單向原因。該結果進一步證實了模型估計分析結果,即職業分化與收入分化均是城鎮化發展的影響因素,且收入分化對城鎮化發展的影響相對職業分化而言需要在更長的時期顯現出來。

2 實證結論及其分析

通過上述實證分析,可以得出以下結論:①不論從短期還是從長期來看,農民職業分化和收入分化均有利于城鎮化發展;②農民職業分化和收入分化均是城鎮化發展的Granger原因,但城鎮化發展卻不是農民職業分化和收入分化的Granger原因;③收入分化對城鎮化發展的影響需要在更長的時期顯現出來。結論①說明農民分化主動刺激了城鎮化的發展,而不是被動跟隨城鎮化的發展而變化,且在城鎮化的發展中發揮了較為重要的作用,但結論②說明城鎮化對農民職業分化和農民收入分化的拉動作用并不明顯,似乎與前述的理論分析相悖,對此可能的解釋如下:首先,由于城鄉二元戶籍制度的制約以及社會保障制度的不完善,使得進城務工農民缺乏基本的安全感和城市歸屬感;其次,我國城鎮化質量不高,產業集聚程度較低,城鎮的集約和輻射帶動能力不強,特別是第三產業發展滯后,阻礙了城鄉一體化的發展,對農村勞動力的吸納能力弱;第三,由于農村土地流轉機制不完善,農民的土地情結難以割舍,始終把農村作為他們外出務工的避風港。結論③說明農民在城市務工的收入不穩定,可預期性較差,對此可能的解釋如下:由于部分進城農民年齡較大,文化技能素質較低,打短工和干苦力的占相當比例,因而在城市工作的穩定性較差,收入不穩定。

3 對策建議

3.1 切實推進農村土地流轉,加快農村剩余勞動力轉移

長期以來,在農民的固有思維里,土地就是他們的“生命線”。然而,中國人口眾多,農民人均耕地面積小,農業收入微薄,只能勉強維持生計。為推進農民分化,必須將農民從土地束縛中解脫出來,而實行農村土地流轉是重要的解決途徑。農民可將自己的耕地以入股的方式流轉給大的農業公司,以換取年終享受公司分紅的資格,這可以使農民獲得一筆額外收入,還可以讓農民安心“走出去”進城務工,這對農村剩余勞動力的轉移將起到顯著的促進作用[2]。

3.2 完善農民職業培訓系統,提高農民文化和技術水平

農民在進城打工的過程中,由于文化程度低,又缺乏一技之長,因而只能從事臟活和累活,所得收入與城市居民收入相比存在較大差距。為了提高農民的文化和技能水平,有關部門應該認真履行其服務社會的職能,整合社會各界資源,為農民打造一個較好的職業培訓平臺,并切實履行其監督職能,確保農民職業培訓取得較好的結果,最終使農民的自身素質和技能水平得到較快提升。

3.3 推動第二、三產業協調發展,增強對農村勞動力的吸納能力

城鎮化的發展會推動第二、三產業在城鎮的聚集,從而可以產生較強的就業吸納效應。在城鎮化的初級階段,工業發展所形成的集聚效應對城鎮化有較大的帶動作用,而當工業化和城鎮化進入中期階段之后,產業結構轉變和升級的作用超過了集聚效應的作用,以服務業為代表的第三產業對城鎮化的拉動作用越來越大[3]。第三產業的發展不僅可以推動城鎮化,可以為農村勞動者提供餐飲、住宿、交通運輸等多個領域的就業崗位,其發展程度越高,對農村勞動力的吸納能力就越強。當前,在城鎮化過程中,由于產業政策的工業化偏向,導致第三產業發展水平低下,城鎮化質量不高,阻礙了第二、三產業的協調發展,也阻礙了城鎮化的發展及其對農民分化的推動作用。因此,要調整城鎮產業結構,促進第二、三產業協調發展,加快城鎮化發展,促進農民徹底分化。

3.4 消除城鄉社會保障體系差異,加快推進農民工市民化

城鄉醫療、教育等社會保障體系的差異是阻礙農民徹底分化的根本原因。由于城鄉社會保障體系的差異,農民在背井離鄉進城務工時,他們很難完全脫離其一直賴以為生的土地,從而不會真正脫離農村。另一方面,城市務工的農民無法與城市市民一樣享受城市較好的教育資源、醫療保障條件,他們對城市缺乏歸屬感和安全感,這阻礙了農民的徹底分化。因此,必須健全社會保障體系,消除城鄉的各種制度隔閡,讓農村勞動力放心“走出農村”,安心“留在城市”,實現農民徹底分化,從而加快城鎮化進程[4]。

[1] 陳薇娜.沿海地區農戶分化與城鎮化互動發展研究 [D].青島:中國海洋大學,2012.

[2] 姚婷.我國農民階層分化的特點及其發展趨勢 [J].經濟與管理,2013,27(4):30~31.

[3] 胡金林.改革開放后工業化與城鎮化關系的實證分析——以湖北省為例 [J].孝感學院學報,2011,3(1):105~106.

[4] 韓越.走中國特色城鎮化道路是加快農民市民化的現實途徑 [J].農業經濟,2008,(2):23~24.