我國公司治理的多樣性構建——以日本公司治理的沿革為參照

徐 浩

(南京大學 法學院,江蘇 南京 210093)

我國公司法采用三權分立式的公司治理結構,即股東會為立法機構、董事會為行政機構、監事會作為司法機構,董事和監事均由股東會選舉產生,相互并列存在。除了規模小、股東少的有限責任公司外,其他公司都必須設置董事會和監事會。股東會、董事會的職權均由法律規定。上市公司董事會內部還需要設置審計委員會、戰略投資委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。戰略委員會以外的專業委員會中獨立董事必須占過半數。負責監督事務的監事會、具有監督權限的獨立董事與審計委員會三者并存。有限責任公司與股份公司的公司治理結構基本相同。總體上看我國治理結構單一,制度設計不盡合理,不能很好地適應不同類型公司的需求。

近年來日本的公司治理結構發生了重大的變化,現行日本公司法已經取消了有限責任公司制度,將傳統的有限責任公司作為股份公司的一種基本形態,股份公司多樣化。日本公司法為適應股份公司多樣化的特點,設計了多樣化的公司治理結構供公司自由選擇。

我國公司立法很早就受到日本法的影響,從1914年的《公司條例》到現行公司法,都可以看到日本法的痕跡。本文試圖分析日本公司治理結構的演變,結合我國公司治理存在的問題,探討對我國今后的公司立法、特別是公司治理的多樣性構建的參考意義。

一、初期的日本公司治理:股東會中心主義

日本于1890年頒布了第一部商法典,經大幅修改后在1899年正式實施,其中第二編為公司法的規定。這個時期的公司普遍規模比較小,股東人數也比較少,且具有很強的經營愿望,股東是公司的所有者,也是控制者,因此股東會被設計為最高的、萬能的機關(宮島司,2005)。股東會不僅可以對商法以及章程中規定的事項做出決定,而且還可以對公司其他任何事項做出決定。股東會對于業務執行做出的決議對董事也有約束力,董事的業務執行服從股東會的決定。這部商法典沒有規定董事會制度,每個董事都有權代表公司。監事不僅可以審查公司的會計賬目,還有權監督公司的業務執行,且董事和監事必須是股東。

1890年頒布的這部日本商法典受德國1870年商法的影響,而德國1870年商法規定監事會有權監督公司所有的業務部門。德國的監事會產生于由大股東組成的大股東會,大多數公司的監事會不僅僅是監督機關,而是有著廣泛的經營管理權限的決策機關,這個制度一直延續到今天。而1899年實施的日本商法典規定的監事主要職責是審查財務會計報表等董事向股東會提交的材料,并向股東會陳述意見。盡管仍然有權審查、監督公司業務和公司財產,但僅限于審查公司向股東會提交的材料。這個時期日本公司的所有與經營并沒有分離,董事多由大股東擔任,股東直接經營公司。監事多由聽命于大股東的公司員工或既無監督能力也無監督意愿、只看重監事名分的官僚擔任(藤川祐輔,2008)。可見日本監事制度建立之初即形同雞肋,但是后來日本商法多次修改不僅不放棄監事制度,反而不斷強化監事的權限,直至2002年商法修改引進董事會下設委員會制度,才最終徹底允許股份公司放棄監事制度。

二、中期的日本公司治理:董事會中心主義

中期的日本公司治理主要是指從1950年商法修改至2002年商法修改前。

(一)1950年日本商法修改采用董事會中心主義

這是日本商法史上的一次非常重要的修改,大量引進了美國公司法的制度,其中股份公司機關的修改尤為重要。此次修改形成的公司治理結構一直持續到2002年。

1.舍棄傳統的股東會中心主義。股東會的權限顯著縮小,仍然是最高的機關,但不再是萬能的機關,原則上只能就商法規定的事項進行決議,并且法定的權限事項也大為縮小。不過為了保護股東的利益和參與經營的愿望,公司可以在章程中增加股東會的權限。

放棄了股東會中心主義之后,為了防止董事濫用權限,日本商法在強化董事的責任的同時,擴大股東的共益權。比如,新設了追究董事責任的股東代表訴訟、對董事違法行為的制止請求權、會計賬簿查閱權、董事解任請求權等制度。

2.舍棄了原來的董事各自代表公司原則。董事僅僅是董事會的成員,董事會做出有關業務執行的意思決定,選出代表董事負責公司的業務執行,并對外代表公司。當時的立法者認為,董事在董事會上進行討論,能充分發揮各個董事的經營能力。同時,由于董事會權限范圍很廣,因而存在被濫用的風險,為了防止濫用權限,就需要董事之間相互牽制、相互監視,而作為會議體的董事會正好適合這樣的要求,因此董事會監督代表董事的業務執行。

3.保留了監事制度。此次修改本來準備廢除監事制度,但是考慮到如果廢除監事制度,社會上沒有足夠的注冊會計師審查公司的會計賬目,傳統的監事的安置問題也不好解決,于是保留監事,改為只進行會計審查(藤川祐輔,2008),任期也縮短為一年。此次日本商法修改之后,日本公司的董事會逐漸演變成由以社長(代表董事)為首的有實權的業務執行董事和沒有業務執行權的普通董事組成。這樣的結構不利于董事會對社長等負責業務執行的董事行使監督權。

其實同樣的問題也發生在美國,美國和日本解決問題的辦法完全不同。由于日本公司制度內已經存在監事這樣的專門的監督機構,因此日本采用不斷強化監事監督權限的辦法。而美國的對策是:公司的經營由高管(officer)負責,董事會逐漸演變為純粹的監督機構,為了確保董事會的監督實效,又發展了獨立董事制度和董事會下設委員會制度。這兩個制度后來影響了全世界,也被日本效仿。

(二)1950年以后至2002年之前的日本商法修改:繼續擴大董事會的權限

1950年以后日本商法修改都是圍繞股東大會權限縮小與董事會權限擴大展開的。比如可轉換公司債、可轉換股份、董事的競業交易的批準、簡易合并、簡易股份交換、簡易營業全部受讓、簡易新設分割以及簡易吸收分割等逐漸成為董事會的權限。

在不斷擴大董事會權限的同時,也強化了對于董事的監督。比如1951年商法修改新設了股東的提案制度和董事、監事在股東會上的說明義務。1974年制定《商法特例法》則規定,小公司以外的公司,監事重新成為監督董事業務執行、審計會計賬目的機關。監事的任期延長至兩年,強化了監事的身份保障。

1981年商法修改明文規定了董事會有權監督董事的業務執行,對于重要的業務執行董事會必須自己做出決定,負責業務執行的董事有義務向董事會報告業務執行的情況,每個董事都有權召集董事會。小公司以外的其他公司,監事有權召集董事會,報告董事的違反法令和章程的行為;監事的報酬應該與董事的報酬分開,監事更容易向公司請求行使職權所需的費用;強制要求大公司設置多名監事和專職監事,以此強化監事的監督體制。

1993年商法修改降低了股東代表訴訟的訴訟費用,使得股東代表訴訟更容易,監事的任期延長至三年。強制大公司監事須在三人以上,并要求有獨立監事,且必須設置監事會。不過監事的獨任制沒有改變,設置監事會是為了便于監事相互交換意見,討論監事之間分工、合作。2001年商法修改又要求大公司的監事半數以上必須是獨立監事,任期延長至四年。監事有義務出席董事會并陳述意見,而此前只是規定監事有權出席董事會并陳述意見。大公司的董事會向股東會提出監事候選人事先需要征得監事會的同意。監事會有權要求董事會把監事的選任作為股東會的議題,也有權提出監事候選人。辭職監事有權出席辭職后召開的股東會,說明辭職的理由。其他監事也可以就該監事的辭職問題發表意見。為了確保辭職監事有機會表達自己的意見,公司必須將辭職后召集的股東大會的召集通知發送給辭職監事。

三、2002年日本商法修改——董事會的異化

2002年日本商法修改的重點之一就是創設董事會下設委員會制度和重要財產委員會制度。前者是引進美國的制度,后者是對于公司實務的制度化,但本質都是董事會制度的異化,即董事會從經營機構異化為監督機構。

(一)董事會下設委員會制度

董事會下設監察委員會、提名委員會和薪酬委員會,且三個委員會中獨立董事必須占過半數。董事會負責制定公司的經營方針或經營策略,相關草案由全體董事就其妥當性和可行性在董事會上進行審議和表決,形成董事會決議。執行官負責公司業務的決定和執行。董事會演變成監督機構。設置董事會下設委員會的公司不得再設置監事或監事會。

監察委員會與公司的內部控制系統密切合作,對公司經營的妥當性(或者實效性)、具體地說就是經營的基本方針或中長期計劃的實施情況進行檢查,并把監察結果報告董事會,以確保董事會能夠進行實質性的監督。提名委員會和薪酬委員會根據監察委員會的報告決定董事的人選和薪酬。

與美國的制度相比,日本的制度有兩個特點。其一,公司必須同時設置董事會及下設的三個委員會、執行官和有代表權的執行官。其二,董事會下設委員會并非強制,公司可以選擇采用董事會下設委員會制度,也可以選擇傳統的董事會+監事會制度。立法者試圖通過企業的選擇,形成制度競爭,通過制度競爭改善公司機關的運作效率(森本滋,2003)。

除非商法或根據商法制定的行政法規有特別的規定,董事不能以董事的身份負責公司的經營。但可以兼任執行官,以執行官的身份負責公司的業務執行。

(二)重要財產委員會制度的法制化

長期以來,日本大公司董事人數眾多,無法機動靈活地履行商法規定的業務執行權限,實際上是由少數董事組成一個委員會(不同的公司可能有不同的名稱,比如常務會、經營委員會等)先做出決定,董事會只是事后以董事會決議形式上追認這個委員會做出的決定。重要財產委員會制度其實是對公司實務的法制化。

建立重要財產委員會程序上經董事會決議即可設立,必須具備以下條件:(1)公司為大公司或視為大公司;(2)董事人數在十人以上;(3)至少有1名董事為外部董事,但并不要求是重要財產委員會成員。關于重要財產委員會的權限,顧名思義,就是將商法第二百六十條第二款第一項(重要財產的處分與受讓)和第二項(高額借款)規定的董事會權限移交給重要財產委員會。重要財產的處分包括財產的出資、出借、捐贈、提供擔保、債權放棄、債務免除,甚至包括不需要股東大會決議的營業轉讓等。高額借款包括高額借款的擔保和出質等。可見董事會的經營權實際上被重要財產委員會剝奪,名副其實地成為一個監督機構。

四、現行日本公司法的治理結構:多樣化

2006年5月1日實施的日本公司法是將原來商法典中關于公司的規定以及相關的公司特別法、有限公司法合并形成的單行法。這部公司法將傳統的有限責任公司作為股份公司的一種基本形態,取消了最低資本的限制,股東會中心主義和董事會中心主義并存。這次修改是對日本傳統公司法的顛覆性變革。

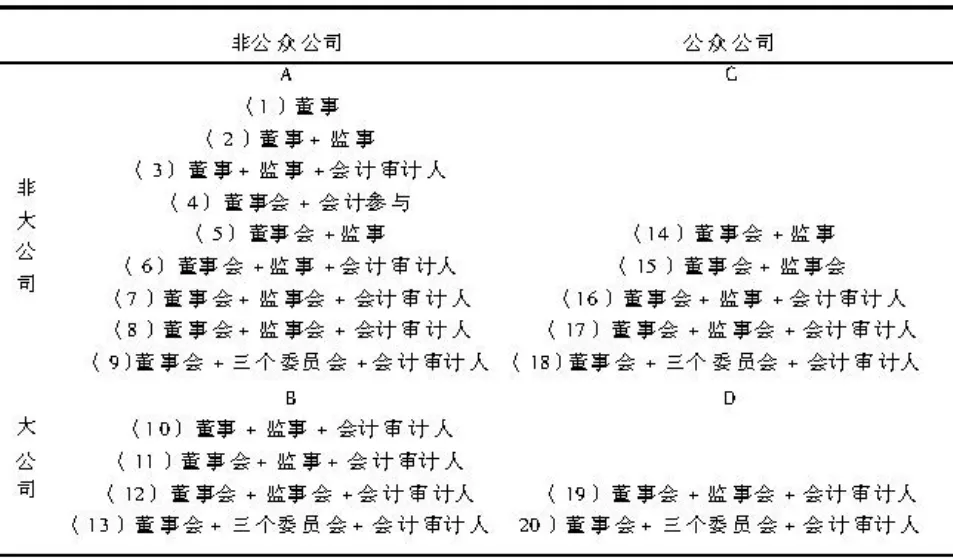

由于傳統的有限公司成為股份公司的一種基本形態,股份公司從只有一個股東的小型個人企業到大規模的上市公司,公司之間不論是規模、業務類型、股份的流通性,還是公司經營的形式,都存在巨大的差異。因此對于公司治理結構的要求也就多種多樣,日本公司法為了適應不同類型公司的要求,準備了下表所列的多種多樣的公司治理結構供企業選擇。由于下表(4)以外均可選擇設置或不設置會計參與,因此實際上可以有三十九種公司治理類型。公司法原則上只要求公司設置股東會和董事,其他的機關均可通過章程自由選擇(青竹正一,2006)。

表中的大公司是指資本金在五億日元以上或負債在二百億日元以上的公司,公眾公司是指章程規定股份轉讓不受限制的公司,即使只有一個股份可以自由轉讓,該公司即為公眾公司。非公眾公司是指全部股份轉讓受限制的股份公司。會計參與是現行公司法創設的公司機構,只能由注冊會計師和稅務師擔任,職責是與董事或執行官一起制作公司財務會計材料,提高財務會計材料的可信度。

既非公眾公司也非大公司的公司多為中小企業,但類型多樣,公司可以根據需要選擇只設一名董事,也可以選擇與上市公司相同的治理結構,公司治理類型極為多樣。這種立法既可以提高企業經營的自由度,又可以降低中小企業的運用成本。

非公眾公司的大公司主要是上市公司的非上市子公司。因為股權結構比較簡單,因此這類公司可以不設置董事會和監事會,但因為公司規模較大,所以必須設置會計審計人。非大公司的公眾公司主要是新上市的公司或者沒有在章程中限制股份轉讓的中小企業,有五種治理結構可供選擇,因為是公眾公司,必須設置監事和會計監察人等監督機構。公眾公司中的大公司主要是上市公司,只有兩種機關模式供選擇,一是傳統的董事會、監事會、會計審計人模式,另一個是董事會下設委員會、會計審計人模式,公司治理結構最復雜。

此外,日本公司法對于公司的機關設計并非完全允許公司自由選擇,也設置了一些的限制:(1)公眾公司股份轉讓頻繁,不能指望股東去監督公司的業務執行,因此規定了董事會監督業務執行的義務。(2)設置監事會的公司如果只有一名董事,而監事有三名,業務監督者多于業務執行者,有失平衡,因此公司法要求設置監事會的公司必須設置董事會。設置董事會的公司原則上必須設置監事(董事會下設委員會公司必須設置監察委員會,因此不需要監事。不過非公眾公司中的設置董事會的公司,如果設置了會計參與,就不用再設置監事。沒有設置會計參與的非公眾公司可以把監事的審計范圍限制在公司會計審計)。(3)設置會計審計人的公司需要設置監事或在董事會下設置委員會。會計審計人發現問題必須報告監事(監事會)或監察委員會。大公司則必須設置會計審計人,也必須設置監事會或監察委員會。

五、我國公司治理的多樣性構建

針對我國公司治理的特點,可以從以下四個方面對我國的公司治理結構改革進行探討。

(一)多樣化的公司治理結構的必要性

董事會中心主義與股東會中心主義并非是孰優孰劣的問題,而是與公司的規模、股東的人數以及股東參與公司經營的程度息息相關。日本商法早期選擇股東會中心主義,中期選擇董事會中心主義,而日本現行公司法則為不同類型的股份公司準備不同類型的公司治理制度,企業可以自由選擇,比如全部股份限制轉讓的封閉型公司,股東構成穩定,股東可以起到監督作用,只需要會計專業人士檢查會計賬簿的真實性,因此這類公司可以選擇只設置會計參與,無需設置監事,股東會可以成為萬能的機關。這可以有效降低企業的經營成本。而大規模上市公司股東眾多,很多股東只關心公司股價的漲跌,并不關心公司的經營狀況,不可能指望股東有效行使監督權,且公司能夠承擔設置復雜治理結構的費用,此類公司顯然只能采用董事會中心主義,選擇傳統的董事會+監事會制度,或者選擇董事會下設委員會制度,同時必須設置會計審計人。

盡管我國股份公司設立門檻較高,多為規模較大的公司,但日本的多樣化立法依然值得我國借鑒。即使是股份公司,不同類型的公司,比如上市公司和非上市公司,對于公司治理結構就會有不同的需求。可以考慮增加一些法定的治理結構模式供公司選擇,提高公司經營的自由度。至于有限責任公司,更應該由法律制定多種治理機構供企業選擇,而不是僅僅停留在章程自制的層面。

(二)如何處理傳統的董事會+監事會制度與美國的董事會下設委員會制度

由于中國證監會的強力推行,我國上市公司全部設置了獨立董事。不過遺憾的是,多年實踐并沒有證明經證監會培訓、審核過的獨立董事能夠發揮應有的作用。多數獨立董事其實只是擺設。

2002年日本商法修改創設的董事會下設委員會制度也并不成功,大約只有百分之二的日本上市公司中采用了董事會下設委員會制度。導致這個現象的主要原因是同時設置提名委員會、監察委員會和報酬委員會這三個常設委員會負擔太重,也很難有足夠的獨立董事供公司選擇。濫竽充數還不如不要獨立董事,相比較而言日本的選擇制應該更具有合理性。

(三)監事制度的存廢與監事會制度改革

日本參考德國監事制度形成的日本式的監事和監事會制度由于監事缺乏重要的對董事的人事權,無法對董事進行有效的監督,這是制度設計上的先天缺陷。日本商法反復修改的事實已經證明無論如何強化監事的權限,都無法改變這個先天的缺陷,日本式的監事制度無法發揮應有的作用。近年來日本也有學者主張賦予監事人事權,逐步向德國的監事會過渡(大杉謙一,2007)。

借鑒日本制度而形成的我國監事制度由于受到我國政治制度的影響,作為日本公司治理結構設計理念的三權分立思想并未在我國形成社會共識,在很多企業,特別是國有企業改制形成的股份公司,監事會主席其實是作為領導集體的一員,分管審計和監督(陳捷、嚴學鋒、郭洪業、彭金濤,2008)。也就是說,監事會主席通常受董事長、總經理的領導。這樣的監事制度其監督效果更是值得懷疑。可以考慮廢除現在的監事和監事會制度,改用德國式的監事會制度或采用美國式的董事會制度,或者二者并存,由企業自主選擇。

[1]陳捷,嚴學鋒,郭洪業,彭金濤.監事會主席四人談[J].董事會,2008(9):50-53.

[2]大杉謙一.監查役改造論[J].旬刊商事法務,2007,1796:4-12.

[3]宮島司.新會社法エッセンス(第三版)[M].日本東京:弘文堂,2008:153.

[4]河本一郎.現代會社法(新訂第九版)[M].日本東京:商事法務,2005:454.

[5]青竹正一.新會社法[M].日本東京:信山社,2006:152.

[6]羅禮平.監事會與獨立董事:并存還是合一[J].比較法研究,2009(3):87-94.

[7]森本滋.委員會等設置會社制度の理念と機能——監查委員會と監查役制度の比較を中心に(上)[J].旬刊商事法務,2003,1666:4-22.

[8]藤川祐輔.會社監查役制度の變遷と問題點——監查役の業務監查を中心に[J].流通科學研究,2008(2):91-101.

[9]徐浩.股東會、董事會職權的兜底條款質疑[J].北方法學,2010(6):80-85.

[10]葉林,劉向林.論我國公司法立法結構的變革[J].政法論叢,2010(3):11-17.