例談高中地理微課的設計與制作

——以“豐富多彩的地表形態”為例

周紅星

(浙江省金華市教育局教研室, 浙江 金華 321017)

例談高中地理微課的設計與制作

——以“豐富多彩的地表形態”為例

周紅星

(浙江省金華市教育局教研室, 浙江 金華 321017)

文章以微課“豐富多彩的地表形態”為例,從微課主題和內容的選擇、微課結構和版式的設計、微課功能和使用的反思等三個方面進行了深入的探索和思考。通過微課的設計與制作,能夠深化教師的學科專業知識,提高教師教學設計的水平,推動地理課堂教學方式的改革。本文為提高微課在高中地理教學中的應用水平提供了參考。

地理微課;設計制作;反思

2014年筆者的微課項目“豐富多彩的地表形態”經過申報、立項、設計、制作、評審等環節,最終入選浙江省首批中小學基礎教育網絡推薦微課程,即通過文件的形式發布,并向中小學師生推薦使用的網絡課程。在微課的設計和制作過程中,筆者對微課的設計、功能和使用有了更多的思考和理解,現將微課設計中的思考與大家分享,以期共同提高微課在高中地理教學中的應用水平。

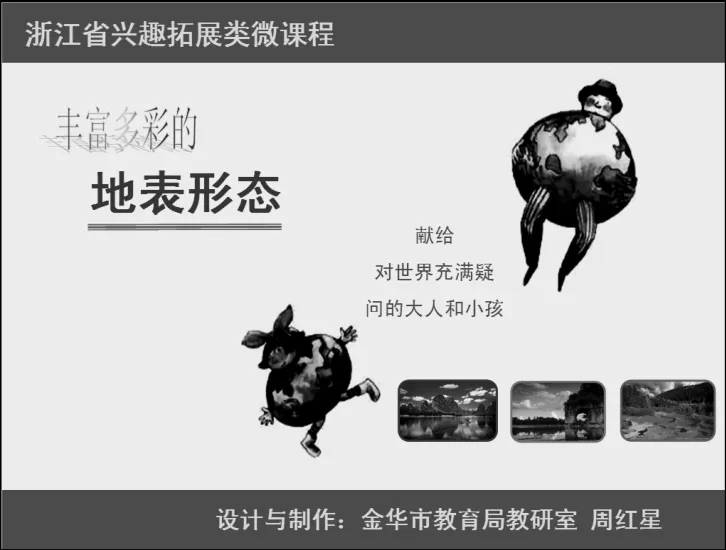

一、精心選擇微課的主題和內容

筆者認為微課應該是融入教師教學設計,帶有明顯教師教學個性,時長約為5~8分鐘的微視頻,它基于學生的自主學習,以網絡學習的方式幫助學生解決疑難問題,拓寬學生的知識面,是網絡環境下課堂教學方式的有益補充。浙江省規劃目前的微課項目主要分為學科指導、興趣拓展、教師培訓三大類,微課程“豐富多彩的地表形態”屬于興趣拓展類。

該微課程主題和內容的選擇主要有三個方面的理由:其一,隨著社會經濟水平的提高,越來越多的教師和學生都有機會參加各種各樣的旅游活動,在活動過程中,大家會接觸到各種各樣的地表形態。這些地表形態會讓觀賞者產生許許多多的好奇和疑問,但是很多教師甚至很難清晰地解答這些常見的地表形態特征的形成原因。通過系列微課的學習可以幫助大家逐步解決這些問題,同時增長廣大師生的地理知識,拓寬師生的知識覆蓋面,并激發大家參與學習的興趣;其二,該微課制作的內容中地表形態的成因與必修教材內容中內力作用、外力作用等知識結合緊密,是教材知識的有效補充。通過微課與課堂教學整合的研究,可以改進教師的課堂教學方式,提高教學質量;其三,微課制作中選擇的圖片多以教師自己拍攝的照片為主,通過旅行過程中有目的的拍照以及對照片的深度解讀,有利于提高教師的地理攝影水平和審美情趣, 也可以促進教師之間的交流。

二、精心設計微課的結構和版式

1.設計美觀簡潔的封面

微課封面是微課在互聯網上呈現的首頁和標志,直接影響著使用者的選擇和使用效果,必須精心設計。封面設計應遵循的原則是“版式美觀大方,課程主題突出,學科特色明顯”,課程類別和設計者也可以在顯著位置注明。下面以“豐富多彩的地表形態”微課封面的設計為例作一個簡要的說明(見圖1)。

圖1

(1)“地表形態”是微課程的主題,這四個字適宜用黑體,用對比度大的藍色進行設置,有利于突出主題;“豐富多彩”四個字則可用藝術字,既可以豐富頁面,其表現形式也與主題較為吻合;(2)封面背景采用幾米繪本的圖片作為底圖,圖中的地球標志具有地理學科的特色,又使畫面生動活潑;圖中文字“獻給對世界充滿疑問的大人和小孩”表示該課程具有科學探究的意

識,同時表示該課程的使用對象既適合教師,也適合學生;(3)右下角三個圖標表示該系列課程的結構主要分為三個部分,即地表形態的主要特征、形成原因以及分布規律。圖片的選擇都與 “地表形態”主題密切相關,也方便師生了解微課的結構和內容;(4)在頁眉注明微課程的類別,在頁腳注明作者的相關信息,使微課的信息更加具體,方便師生根據自己的需要進行選用。

由此可見,微課主題和內容的選取要以問題解決為中心,要注重與課堂教學內容的有機整合,要與師生的日常生活緊密聯系,這樣制作的微課才會有生命力。

2.配置適恰的圖片和版式

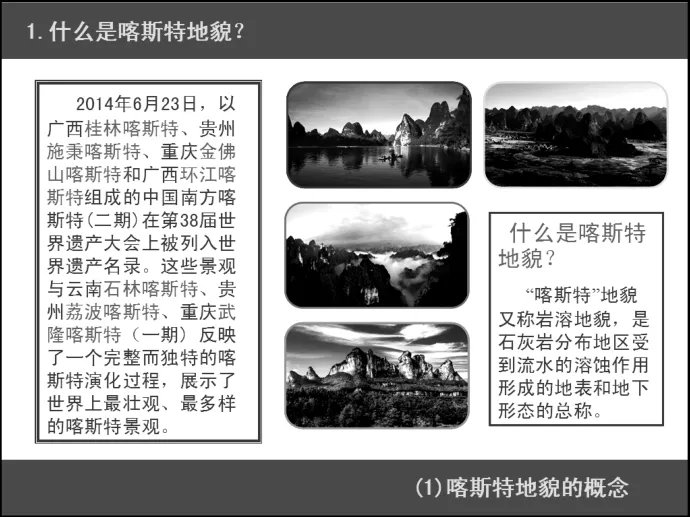

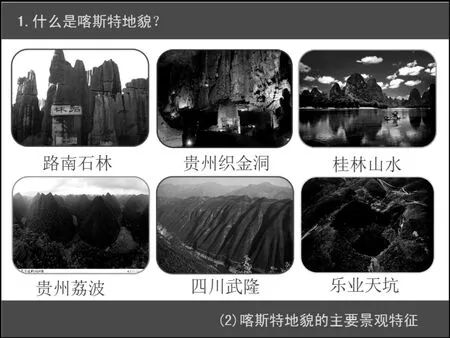

(1)圖片的選擇要滿足主題的需要

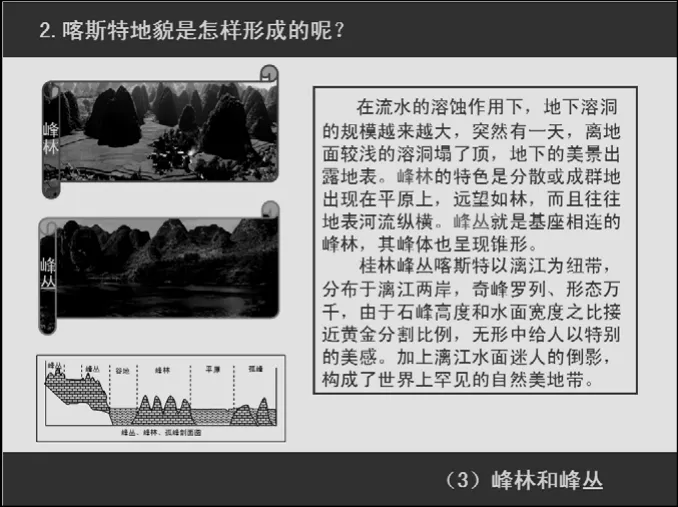

微課最大的特點就是時間短,在非常短的時間內,讓學生對相關的地貌景觀留下深刻的印象,必須選擇典型的景觀圖片。在制作微課過程中,從學生熟悉的景觀入手,選擇了在教材中出現過的路南石林、貴州織金洞和廣西桂林山水等圖片,同時選擇了被列為世界遺產但是學生并不是很熟悉的景觀圖片如貴州的施秉喀斯特、廣西的環江喀斯特、貴州的荔波喀斯特等(南方喀斯特二期,見圖2和圖3),這些景觀豐富了學生對喀斯特地貌景觀的理解,也激發了學生對地表形態的探究意識:這些景觀到底是怎樣形成的呢?同時讓學生對大自然的鬼斧神工有了更多的敬意和思考。一些新的名詞如桌狀喀斯特、錐狀喀斯特等拓寬了學生的知識面。在介紹峰林和峰叢時引入地質構造剖面圖,使微課的學科專業性更加突出,又使地理事物成因的剖析更加直觀。

圖2

圖3

(2)圖框的選擇要讓頁面趨于協調

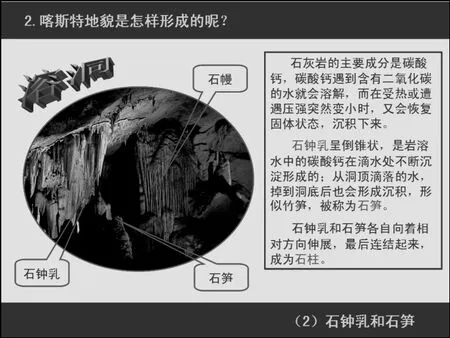

在微課設計中,巧妙利用圖框和藝術字會有意想不到的視覺效果。如溶洞是喀斯特地貌最為常見的一種,石筍、石鐘乳、石柱、石幔等是溶洞中最典型的景觀,溶洞的圖片選用橢圓形圖框最為恰當,標注選用與圖片景觀相近的顏色有利于畫面的協調(見圖4)。又如桂林山水的核心景區陽朔的風景點如大榕樹、月亮山等都沿交通線分布,景點之間相距較近,被稱為“十里畫廊”,采用畫軸的圖框能夠比較真實地反映陽朔的景觀特點,在圖片進出效果中設置“向左展開”的動畫樣式,猶如一幅幅徐徐展開的畫卷,美不勝收。圖框的顏色采用綠色和黃色也可以使畫面更加協調,峰林峰叢的文字標注采用黃色,與綠色的底色之間有較好的色差對比度,又不會破壞圖片的整體感(見圖5)。

圖4

圖5

3.設計多樣化的呈現方式

微課程指的是有相同主題的三個或三個以上微課組成的系列化課程,微課程“豐富多彩的地表形態”第一期作品選取了大家最為熟悉的幾種地表形態進行介紹,其中包括丹霞地貌、喀斯特地貌、雅丹地貌、冰川地貌、火山地貌、沖積扇、三角洲等七種,每種地貌的介紹都圍繞形態特征、分布規律和形成原因三個角度進行深入的解讀。而具體的制作過程中則采用了更加多樣化的方式加以呈現,如火山地貌采用了2014年印度尼西

亞火山爆發的真實視頻,使學生對火山的噴發有了直觀的視覺沖擊;而沖積扇地貌則采用學生現場實驗拍攝視頻的形式呈現,具有現場感和真實體驗;雅丹地貌的形成原因則引用了《新聞聯播》中羅布泊大型綜合考察首席科學家、中國科學院院士夏訓誠的解說,使作品具有了更高的科學性。為了讓作品更具有吸引力,特給每個作品進行了重新命名,如丹霞地貌命名為赤壁丹霞,喀斯特地貌命名為醉美喀斯特,雅丹地貌命名為魔鬼雅丹,火山地貌命名為壯美火山,其他分別命名為美麗沖積扇、奇美冰川等。

三、精心反思微課的功能和使用

1.深化教師的學科專業知識

教師制作微課的過程是一個專業知識學習和提升的過程。制作“醉美喀斯特”的老師對喀斯特地貌的相關知識進行了深入的學習和研究,對石林和石芽、石筍和石幔、峰林和峰叢等概念有了更深的理解,對廣西桂林山水景觀美的形成原因有了更專業的欣賞角度,也豐富了頭腦中對喀斯特景觀的表象認識。制作“赤壁丹霞”的老師詳細查找了浙江的江郎山、江西的龍虎山、福建的泰寧等景觀特征及形成原因,并實地考查了江郎山和永康方巖,對丹霞地貌不同發展階段的特征進行了比較分析,對丹霞地貌的形成過程有了更清晰的理解。制作“奇美冰川”的老師重新對冰磧、冰斗、角峰、羊背石等景觀作了深入的研究,收集了20多段有關冰川的視頻介紹,對冰川地貌有了更加全面的認識。

2.提高教師教學設計的能力

微課不同于一般的視頻材料,微課更多地融入了教師的教學設計和教師的教學個性,微課雖然是5~8分鐘的視頻,卻是麻雀雖小,五臟俱全。情境導入、重點講解、動畫呈現等環節都融入了教師精心的設計。微課視頻最終要發布在網絡上,會從更大的范圍得到學生和教師的檢驗,如主題是否突出、講解是否清晰、難點是否突破等,可以說比一般的課堂教學提出了更高的要求。因此微課在設計過程中,促進了教師的思考,增強了教師的創新意識,大大提高了教師的教學設計能力。

3.推動課堂教學方式的改革

微課的出現首先是基于自主學習的,系列化的微課在網上發布,學生可以根據自己的學習狀況和疑難問題選擇自己需要的微課進行學習,是課堂教學的有利補充,也為教師開展課堂教學改革提供了有效載體。因此微課設計時最重要的前提就是確定好學習目標,結合學習目標制訂有效的學習任務單才會有更好的效果。加強微課的使用研究大大推動了高中地理學科課堂教學方式的變革,如學科指導類的微課為學生解決疑難問題提供了可能,為學生開展自主學習提供了條件;興趣拓展類的微課為微課與課堂教學的整合提供了有效的教學資源,豐富了課堂教學的表現形式;試題講評類的微課讓不同教師的教學過程得到交流和比較,開闊了教師的教學視野,也減輕了教師的教學負擔。

(責任編校:方琦)

圖1

【對策】新課程標準提出“學習對終身發展有用的地理”[4],如培養學生把地理研究對象分界成若干部分,以理解其結構的能力。根據課程標準和學情,一節課首先要確立好2-3個目標,目標太多也就沒有目標,然后集中課堂時間實現這幾個目標。課堂目標的執行過程就是教學重難點知識的突破過程。可以將復雜地理問題和地理原理簡單化,深入淺出講清并講透地理知識(見上例);也可以多角度多方位地圍繞重難點知識展開,如突破中國政區圖中各省份的相對位置,可以讓學生動手去拼圖、可以沿著30°N找省份、可以沿著長江從上游到下游找流經的省份、可以沿著110°E找經過的省份等,這樣容易建立立體的中國政區圖。

課堂是師生共同成長的課堂,教師重在引導和啟迪,利用課堂上最短時間給予學生最適時、最適度、最適量的指導與幫助。教會學生學,既解放了教師,更發展了學生。

[1][3] 肖川等.2011年版義務教育地理課程標準解讀[M].武漢:湖北教育出版社,2012.

[2][4] 中華人民共和國教育部.義務教育地理課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

(責任編校:朱琳)