循經按摩配合穴位貼敷在跟骨骨折術后護理中的應用

高 姍,李淑媛,林 燕

(福建中醫藥大學附屬第二人民醫院,福建 福州 350003)

跟骨骨折是臨床常見的波及關節面的骨折之一,多為高能量損傷造成。跟骨骨折常導致關節面塌陷、足跟增寬及跟骨內翻,遠期易發生創傷性關節炎,為恢復跟骨高度及關節面平整常需手術治療[1]。跟骨及其周圍軟組織結構特殊,皮膚血供欠佳,術后切口腫脹、疼痛明顯,嚴重干擾病人睡眠,加上長期臥床及手術打擊,部分病人會出現焦慮及抑郁;另外,跟骨骨折術后易出現切口感染、皮瓣壞死、內固定物外露等并發癥,延長了切口及骨折的愈合時間,影響患者早期康復功能鍛煉[2]。隨著現代護理理念的更新,術后并發癥逐漸引起了護理人員的重視,如何改善患者情緒和有效避免術后并發癥已成為護理工作的重要內容之一。近年來,我們對跟骨骨折術后患者在常規護理的基礎上,給予循經按摩及自制藥粉穴位貼敷,取得滿意療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取于2009年1月—2014年11月在我院治療的跟骨骨折患者60例,按就診先后順序隨機分為治療組和對照組各30例。治療組中男 17例,女 13例;年齡 23~67歲,平均(42.5±3.9)歲。對照組中男18例,女 12例;年齡22~65歲,平均(43.5±2.9)歲。2組在性別、年齡、臨床癥狀等方面,無明顯差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 護理方法 對照組給予常規護理,治療組在常規護理的基礎上給予循經按摩及自制藥粉穴位貼敷。

1.2.1 對照組

1.2.1.1 心理護理 由于跟骨骨折患者術后無法下床活動,需長時間靜臥,極有可能出現煩躁、抑郁等癥狀,需要通過心理疏導,穩定患者情緒。① 關注患者情緒,及時給予正確的心理疏導,消除其緊張心理;② 傾聽患者意愿,對患者的心理狀態做全面評估,在交流過程中應充滿耐心及同情心,建立良好的護患關系;③ 全面、準確地向患者介紹跟骨骨折的相關知識、治療及康復方法,使患者對治療與康復有一個完整的認識;④指導患者減輕痛苦的方法,并進行適度的放松訓練,降低其心理應激度。

1.2.1.2 飲食護理 跟骨骨折患者術后,必須給予高蛋白、高鈣高磷、高纖維飲食。中醫學理論認為,腎主骨、肝主筋。因此,應注意進食補益肝腎、強筋健骨的食物。并根據疾病的分型給予相應的藥膳指導,如患者為氣血虧虛型,可給予當歸、黃芪等;如因臥床致脾胃不和、消化不良,可進食清淡易消化食物的同時,給予黃芪、枳殼、神曲等[3]。

1.2.1.3 并發癥的預防 ① 抬高患肢,密切觀察傷口滲血情況及末梢血運;② 幫助患者翻身、拍背,降低患者的疲勞感;③ 用手輕輕按摩受壓部位,活動關節,促進血液循環;④ 指導功能鍛煉,防止出現褥瘡、下肢深靜脈血栓、墜積性肺炎或便秘等并發癥[4]。

1.2.2 治療組 在對照組上述各項常規護理的基礎上,給予循經按摩及自制藥粉穴位貼敷操作。選取足少陰腎經上的太溪、照海、水泉、三陰交4個穴位,從術后第1天開始,由病區的責任護士每天操作2次,時間為上午的午時(11時至13時)和下午的酉時(17時至19時),根據足少陰腎經的子午流注時間,這2個時辰為腎經的最佳調理時間。操作時間周期為2周,至傷口拆線為止。

1.2.2.1 循經按摩 主要手法采用循經掌心或大魚際擦法、推法,穴位按法、揉法。病人平臥或半坐臥位,充分暴露患肢,注意保暖,取少量凡士林涂于掌心,雙手掌心相對搓熱,按摩放松患肢,循經掌心或大魚際至下而上用擦法、推法按摩5 min,以感覺溫熱為度。依次按太溪、照海、水泉、三陰交,采用輕中重、重中輕原則,手法輕柔,以酸脹得氣為度,每穴1 min。

1.2.2.2 穴位貼敷 藥粉方:白芷、白術、干姜、肉桂、丁香、冰片、川芎,共7味藥,每味100 g,調成藥粉,制作成粉包,每包約10 g。按摩后立即予75%酒精浸濕并敷貼,用5 cm×5 cm的敷料外敷于穴位,每穴1包,外敷4 h。該藥粉無異味、無皮膚刺激,患者感覺舒適,樂于接受,使用酒精浸濕不但有消毒皮膚防止感染的作用,還有擴張血管、促進藥物滲透吸收的功效,偶見患者出現皮膚對酒精過敏,停用后過敏癥狀一般即可消失,然后改成生理鹽水浸泡藥粉繼續外敷。

1.3 觀察指標 觀察2組干預前后的焦慮自測量表(SAS)、抑郁自測量表(SDS)評分,超過 50 分可判定患者處于焦慮或抑郁狀態。術后疼痛采用VAS評分,并對2組的并發癥發生率及護理滿意度等指標進行比較。

1.4 統計學處理 采用統計學軟件SPSS18.0進行統計分析。計量資料采用t檢驗,計數資料采用卡方檢驗。P<0.05說明差異具有統計學意義。

2 結 果

2.1 2組護理干預前后評分比較 見表1和表2。

表1 2組護理干預前后SAS和SDS評分比較(±s) 分

表1 2組護理干預前后SAS和SDS評分比較(±s) 分

注:與干預前比較,1) P<0.05;與對照組比較,2) P<0.05。

組別治療組對照組n SAS評分SDS評分3030干預前49.2±5.748.3±5.2干預后40.2±6.11)2)45.8±5.91)干預前54.9±8.453.1±8.9干預后43.2±6.41)2)47.9±6.11)

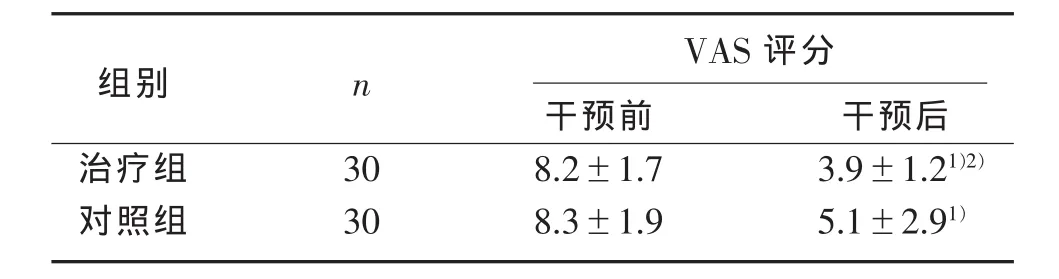

表2 2組護理干預前后VAS評分比較(±s) 分

表2 2組護理干預前后VAS評分比較(±s) 分

注:與干預前比較,1) P<0.05;與對照組比較,2) P<0.05。

組別治療組對照組n VAS評分3030干預前8.2±1.78.3±1.9干預后3.9±1.21)2)5.1±2.91)

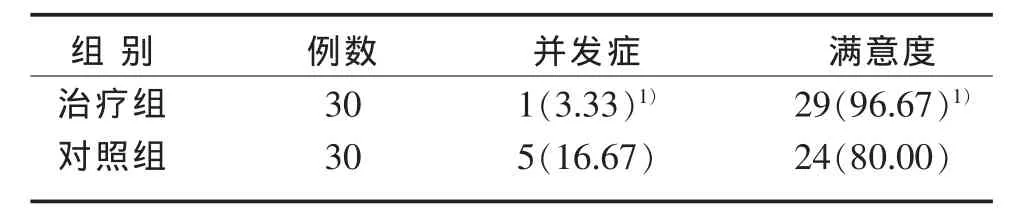

2.2 2組并發癥和護理滿意度比較 見表3。

表3 2組并發癥和護理滿意度比較(n,%)

3 討 論

骨折一般具有突發性的特點,致使患者機能受損、肢體活動受限,對患者的精神刺激較大,給患者及其家庭帶來精神與經濟雙重壓力。跟骨骨折多數需要手術,治療周期較長,且患者長時間臥床,身體活動受到限制,如不加強術后護理,則極易產生各種并發癥。術后并發癥容易造成負面情緒的出現,降低患者對醫護工作及疼痛的耐受性,而形成惡性循環,對術后康復不利。因此,對于降低跟骨骨折術后并發癥發生率、改善預后,則必須進行針對性的護理。中醫護理是護理向高質量服務邁進的方向,與醫學模式、病譜改變及社會發展相適應的[5]。

本文探討循經取穴按摩配合穴位貼敷在跟骨骨折術后護理中的應用。取足少陰腎經的穴位可避開手術切口,便于取穴操作,可在患者較為舒適的體位進行治療,且腎主骨,循腎經按摩配合穴位貼敷可補益腎氣。“三陰交”為足太陰脾經、足少陰腎經和足厥陰肝經的交會穴,適度的按摩和穴位貼敷能起到補益肝強筋、補脾充肉、補腎健骨,促進骨折愈合的作用。跟骨骨折后,因出血及組織液滲出,循環障礙,壅塞氣血循行通道,導致氣滯血瘀,經脈阻塞,不通則痛,故跟骨骨折后腫痛明顯。循經按摩能舒理肌肉,活血祛瘀,解除對應部位血管和肌肉的痙攣,增進血液循環和淋巴液的回流,促進瘀血的吸收,利于損傷組織的修復,改善血液循環并提高痛閾,能達到消腫止痛的功效,通則不痛,故得氣后患者傷處疼痛明顯緩解。

近年來臨床上中藥熏洗得到了廣泛使用[6]。白芷消腫止痛;白術益氣利水消腫;干姜、丁香溫中回陽通脈,起引經作用;肉桂活血通脈止痛;冰片清香宣散,消腫止痛;川芎活血行氣,祛瘀止痛。諸藥合用,共奏活血祛瘀、行氣、消腫止痛功效,且價格低廉,取材制作方便,無異味,患者樂于接受。

綜上所述,本方法中所用之循經按摩及穴位貼敷在跟骨骨折患者術后護理中具有良好的臨床效果,降低并發癥發生率,提高護理滿意度,值得在臨床上推廣應用。

[1]張世民,李海豐,黃軼剛.骨折分類與功能評定[M].北京:人民軍醫出版社,2008:210-212.

[2]韓東海.跟骨骨折內固定術后并發癥分析[J].中國臨床醫生,2013,41(8):31-33

[3]黃燕萍.中醫護理預防胸腰椎骨折患者腹脹效果觀察[J].中國鄉村醫藥雜志,2011,18(3):72-73.

[4]高錦霞,曹愛春.骨科手術后并發下肢深靜脈血柱的預防及護理[J].西部中醫藥,2013,26(2):102-103.

[5]李桂桂.股骨粗隆間骨折老年患者的圍手術期護理[J].甘肅中醫,2011,24(1):47-49.

[6]武慶梅,袁雪梅,馬友發,等.中藥熏洗輔助功能鍛煉治療及護理骨折病 20 例[J].河北中醫,2012,34(12):1875-1876.