試析程朱理學對宋代坐具設計的影響

文‖張 政 張乘風

試析程朱理學對宋代坐具設計的影響

文‖張 政 張乘風

程朱理學作為宋代最有影響力的學派,通過“存理滅欲”、“保持內斂”達到天人合一的精神境界, 理學成為這一時期家具設計風格變化的深層推動力量,而宋代的坐具設計也彰顯了理學的時代風貌。在此語境下,宋代的坐具由唐代的雄渾壯美轉向靜寂典雅、精致內斂的意境之美。本文試從程朱理學的視角對宋代坐具結構設計進行一個新的詮釋。

程朱理學;宋代坐具;存理滅欲;理性

宋代的藝術創作成就在中國歷史有著舉足輕重的地位。宋代的漢族工藝美術具有清新、淡雅、樸實的藝術風格,而宋代的坐具也秉承了這一藝術特色。

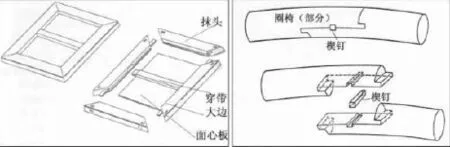

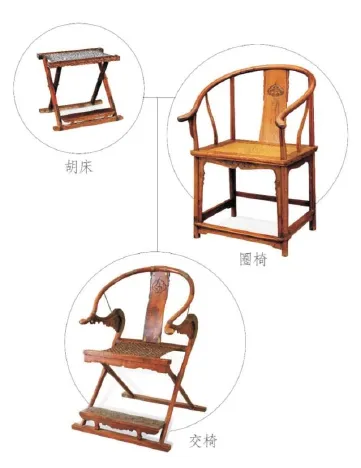

由于兩漢時期佛教的傳入、北魏時期的民族融合、隋唐五代時期高型坐具的出現,使傳統的起居方式到了宋代得到了革命性的轉變——由原來的席地而坐變成了垂足而坐。隋唐和五代時,高型坐具只流行于達官顯貴之間,到了宋代,除了椅、凳等高型坐具,其他如桌、幾等家具也不斷推陳出新,在民間也得到廣泛的使用。同時, 宋代木匠們將建筑的梁柱式框架結構運用于家具設計當中(圖1),開創了一個全新的設計潮流,[1]70以致宋代坐具在結構上表現出簡約輕快、雋秀古樸的特點, 并逐漸成為一種時代風尚。

一定時代藝術的形成必然要受到這個時代的政治、經濟、文化的影響。作為宋代頗有影響力的思想流派,程朱理學對宋代家具設計文化的發展也起到了積極的推動作用。

一、程朱理學思想概述

程朱理學亦稱程朱道學,是宋明理學中體系中最具影響力的學派之一,由北宋程顥、程頤兄弟開始創立,并不斷的發展,到了南宋得到了進一步的傳承。南宋的朱熹成為了理學之集大成者。

(一)周敦頤“主靜與無欲”

程頤、程顥早年求道于北宋的文豪周敦頤,師之以禮,可以說周敦頤開啟了程朱道學之本源,因此他被后世之人視為理學之鼻祖也不難理解。周敦頤十分強調“一”與“無欲”的修養(這也是宋明時期一個重要的哲學命題),他在《通書》中說道:“圣可學乎?曰:可。曰:有。請問焉。曰:一為要。一者,無欲也。”學者圣人首先要做到“一”,就是要排除私心雜念,明白透徹地認識事物,胸襟開闊。[2]60他在《太極圖說》中:“無欲故靜。”孟子也曾說:“養心莫善于寡欲。”[3]55周敦頤也認為:“蓋寡焉以至于無,無則誠立明通。誠立,賢也;明通,圣也。是圣賢非性生,必養心而至之。”[2]61他強調了寡欲是賢德之人的一種高尚品性。

圖1 宋代梁柱式框架結構在圈椅中的應用

(二)程頤、程顥“天理之道”

圖2 玫瑰椅(折背樣式)

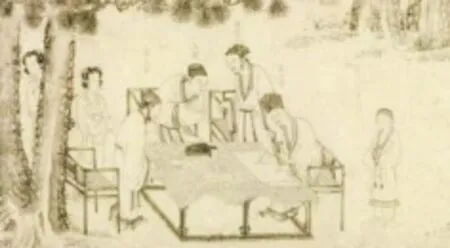

圖3 北宋李公麟《畫中琴》

而后,程頤和程顥作為理學的創始人,把孔孟之后中斷了1400多年之久的儒學道統真正承接起來,以“理”為最高哲學范疇,強調內心生活和精神修養。程顥在《遺書》中提出:“有道有理,天人一也,更不分別。”他認為天理作為一個普遍法則適用于整個大千世界,這個普遍法則也為天人合一的實現奠定了基礎。“天者,理也。神者,妙萬物而為言者也。”[2]86這個普遍有效的“天理”掌控著大千世界,并決定人與事物的屬性。而天理的這種意義本身就表現了天人合一。在程頤看來:“主一無適,敬以直內,便有浩然之氣。”主一無適就是專心于一處同時心無旁騖。[2]115程頤的格物思想的本質就是以人的理性作為衡量事物的尺度,體現出一種明顯的理性主義精神。他也曾經說道:“吾日履安地,何勞何苦?他人日踐危地,此乃勞苦也。”可見,在以道德準則嚴格約束自己方面,程頤是真正貫徹執行的。

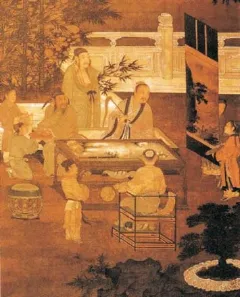

圖4 北宋 佚名《十八學士圖》

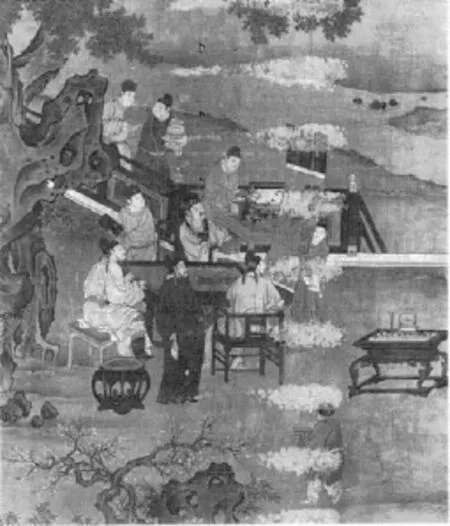

圖5 南宋 佚名《博古圖軸》

圖6 宋代圈椅

圖7 南宋佚名《無準師范像》

圖8 南宋牟益《搗衣圖》

圖9 天圓地方圖

(三)朱熹“存理滅欲”

到了南宋,朱熹在關于理事關系的討論方面做了進一步的發展。以理節欲本是孔孟儒家哲學的固有思想,宋代儒學在此基礎上進行了演變,使道德思想規范盡可能地支配人們的行為,而在這一點上朱熹與二程是一脈相承的。在《中庸章句序》中:“心之虛靈知覺,一而已矣。而以為有人心道心之異者,則以其或生于形氣之私,或原于性命之正,而所以為知覺者不同。是以或危殆而不安,或微妙而難見耳。”他認為,“人心作為個體所涵蓋的自然屬性本質上并無好惡之分”[2]200, “人之初,性本善”。而“人心”與“私欲”是不一樣的,“存天理,滅人欲”并不是要消除“人心”,而是想通過道德準則來克服過分追求私欲的思想意識。朱熹的這個思想也貫穿著理性主義精神,這對宋代文化生活的發展有著積極的引導意義。[4]264

綜上看來,程朱理學重視人的本位作用,以人性之美為主導思想,不僅實現了儒、釋、道文化的三教合一,[3]53而且在繼承和發展傳統儒學的基礎上,有著更深層次的探索。在當時的時代背景下,程朱理學對宋代的政治、經濟、文化都產生了重要的影響,其中所潛藏的美學思想對宋代的藝術思維和形式都有積極的意義。[1]69

圖10 交椅的演變

二、程朱理學語境下的宋代坐具結構設計

以下,本文試通過對宋代坐具中的玫瑰椅(折背)、圈椅、交椅、坐墩等的分析來詮釋程朱理學對其結構產生的影響。

(一)玫瑰椅(折背)

玫瑰椅(圖2)是產于南方的一種官帽椅,搭腦左右和扶手前端不出挑,也稱南官帽椅,實屬于官帽椅的一種。這里所提到的玫瑰椅是指明清之前的折背式樣,其特點是靠背高度低矮,多數與扶手齊平(也有個別的靠背高于扶手而與后來的玫瑰椅基本相同),我們可稱其為“平齊式扶手椅”。它屬于一種過渡形式,可視為明清玫瑰椅的前身。在宋李公麟《畫中琴》(圖3)、《十八學士圖》(圖4)中就出現過玫瑰椅的形象。在李匡乂《資暇錄》中有一段這樣的記載:“近者繩床(指椅子),皆短其倚衡,曰‘折背樣’。”“短其倚衡”即指椅背低矮,“折背樣”中的“折背”言其椅背高度相當于普通椅子高度的一半,而非指其靠背可折疊。[5]30宋代玫瑰椅的最大特點是完美地利用線條的起伏變化和簡約精致的架構組成優美的比例,有的甚至精簡到沒有牙頭、牙條、牙板的加固與裝飾。這個特點在宋代后期顯得愈發的明顯,在南宋《商山四皓會昌九老圖》、《博古圖軸》(圖5)等畫中的均能看到類似的玫瑰椅。

圖11 南宋佚名《春游晚歸圖》

玫瑰椅的構造凝練簡約,幾乎將框架式結構精簡到無以復減的程度。可見,早在1000多年前的宋代就已經做到了極簡主義,越是簡單的造型所承載的文化內涵越發厚重,這種構造實質上與程朱的理學精神是一脈相承的,結構形式盡量做到“滅欲”,除繁以簡,正如朱熹所提倡的“以道德意識克服過分追求利欲的意識”。在理學影響下,追求理性之美成為了宋代家具發展的一種趨勢。

(二)圈椅

圈椅(圖6)起源于宋代,最明顯的特征是圈背連著扶手,從高到低環形而下,造型圓婉優美,穩重對稱又不失變化,是我們民族獨具特色的家具之一。南宋佚名《無準師范像》(圖7)、牟益《搗衣圖》(圖8)中的圈椅,寬大厚重,渾圓豐滿。裝飾上承唐、五代風格,造型也趨于完美。隨著椅子坐高的增加,宋代圈椅已經具備后來經典明式圈椅的大體造型特征。[6]177

圈椅造型為上圓下方,外圓內方。暗合中國傳統文化中的乾坤之說,乾為天為圓,坤為地為方,而外圓內方則是中國傳統文化中所崇尚的一種內在哲學。[6]178“天圓地方”(圖9)是中國傳統文化中典型的宇宙觀,將先人這種傳統的哲學視角引入宋代家具之中,突出了宋代人“格物窮理”的理學精神,通過“窮盡心力,持之以恒”,來體現“天地萬物之理”。圈椅上半身張弛有度,背板多以S型或C型彎曲,以扭動的扶手及其粗細變化體現出太極的柔勁。下半身方正內斂,與上半身形成鮮明對比,這一靜一動的辯證關系,正如周敦頤在《通書》中所提:“物則不通,神妙萬物。”[2]57宋代坐具設計將理學中的辯證關系體現得淋漓精致。

(三)交椅

交椅是宋人在馬扎(胡床)的基礎上進行了改良,吸收了圈椅上半部分的特征,增加了靠背以及扶手的功能(圖10)。宋代交椅可分為兩大類:一類是直后背交椅,是不帶扶手的,這種交椅又可分為橫置靠背和直靠背兩種;另一類為圓后背交椅,圓后背交椅樣式可分為有搭腦與無搭腦兩種。[7]49搭腦前曲作扶手的靠背交椅,通常稱太師椅。這種椅通常為圓搭腦、豎向靠背式,椅圈合圍成形,有的椅圈做成三段曲,有的在靠背附加荷葉形托首[6]74,因為這種托首實用,所以攜帶出行十分方便,如南宋《春游晚歸圖》(圖11)。太師椅是古代家具中唯一用官職來命名的椅子。當然,到了明清,太師椅在造型與功能上與宋代相比可謂是大相徑庭了。

圖12 宋代坐墩

“太師”是高貴與身份的象征,在同時代的椅類家具中,能被尊稱為“太師椅”的,一定是椅類家具中的翹楚。也象征著坐在太師椅的人的地位尊貴、受人敬仰。[8]74說明當時的人們對于身份等級的重視。可見,在傳統儒學復興與理學構建的過程中,儒家傳統的禮治秩序對宋代家具發展產生深刻的影響。宋代家具在塑造古樸與典雅的同時,還不忘追求的“君臣父子”的秩序感和穩定感。因此,“禮”也成為宋代家具的核心內涵。當然,過度保守和拘束的禮教思想也限制了宋代家具的發展,顯得過于教條,變化不足。

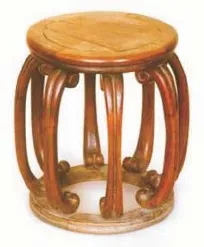

(四)墩

墩是一種伴隨著高坐起居方式發展而流行起來的坐具,造型多為框架式,由凳面和相連的鏤空腿足組成,中間圓腹飽滿,造型多似古代的鼓,從唐代到宋代,結構上發生了很大程度的變化(圖12)。在陳設上并無過多要求,且移動、攜帶方便,成為坐具的重要種類,[9]72至今依舊使用廣泛,其形象可見于北宋佚名《夜宴圖》(圖13)、南宋蘇漢臣《秋庭嬰戲圖》(圖14)中 。

宋代的墩沒有明清復雜多變的造型以及堆砌繁瑣的裝飾紋樣,它的構造精微內斂、清淡簡約,圖案素雅、厚重,朱熹在《朱子語類》中說:“只收斂身心、整齊、純一、不恁地放縱便是敬。”[2]194可見,宋代十分注重內省式的體驗,在藝術創作過程中更多的是挖掘事物本身的內涵,墩便是其中的一個集中體現。

圖13 南宋蘇漢臣《秋庭嬰戲圖》

墩在宋代還是作為高級官員特殊待遇的坐具。例如《宋史·丁謂傳》:“遂賜坐。左右欲設墩,謂顧曰:‘有旨復平章事。’乃更以杌進,即入中書視事如故。”可見當時墩的級別低杌一等,宋真宗原本是要貶謫丁謂的官職,經由丁謂解釋后,又恢復其同平章事的職務。宋代坐具有著較為明顯的等級劃分,[10]47它將程朱理學中的綱常體系推到更深的境界,在這種思想的支配下,宋代整體的社會審美價值觀也發生了相應變化。追求天理,崇尚理性以及穩定有序的觀念在宋代家具工藝中得到了最為充分的展示。

三、小結

宋代的理學大師們著力于架構一個系統化的哲學體系,并使其邏輯化、抽象化,這個過程實質是將自主意識形態負載于倫理道德框架之內,而要獲得大眾認可,需將這種價值觀推向一個形式化的物質載體之中,因而,程朱理學始終貫穿宋代家具發展的始末,在這種文化體系之下,宋代以其獨有的內斂氣質造就了古代家具藝術成就的高峰。宋代坐具的發展在中國家具史上有著里程碑式的意義,雖在造型與裝飾上不如明清那么耀眼,但其設計所體現出含蓄內斂、簡約端莊的特點卻是宋代理學核心精神之所在,這種理學文化精神直接影響了后代家具造型和設計。通過對宋代坐具中體現出的理學觀念的研究,如注重格物之用、重視家具實用性的態度、崇尚簡約的理性美、追求秩序井然的禮制精神等,對于我們更好地了解宋代家具設計的發展有著重要的意義。而對當代設計師而言,這一系列的探究,可以讓設計師們汲取古代家具的精華,兼收并蓄,推陳出新,設計出既蘊含宋代家具古樸儒雅的韻味,又刻有時代烙印的現代家具作品。

圖14 北宋佚名《夜宴圖》

[1]趙克理.宋明理學藝術下的家具設計藝術[J].鄭州輕工業學報,2011(2).

[2]陳來.宋明理學.北京:三聯書店[M],2011.

[3]鄭蘇淮.宋代理學的興起對中國美學形態的影響[J].江西社會科學,2006(11).

[4]宋繼東.談宋代家具中的宋代理學觀念[J].作家雜志,2011(4)

[5]邵曉峰.宋代羅漢圖像中的家具研究[J].創意與設計及,2014(5).

[6]蘇珂.淺析中國圈椅的演變歷程[J].西北林學院學報,2006(4).

[7]邵曉峰.宋代“靠背椅”[J].藝術評鑒,2014(7).

[8]左婭.初探太師椅的演變[J].家具與室內裝飾,2009(2).

[9]姜美寧.淺析中國傳統坐墩的藝術特征及其文化內涵[J].青春歲月,2013(14).

[10]邵曉峰.中國宋代家具.南京:東南大學出版社[M],2010.

J20

A

張政,南京林業大學藝術設計學院碩士研究生;張乘風,南京林業大學副教授,中國室內設計學會理事、專家委員會委員,江蘇省室內設計學會秘書長。