借力江津“長壽之鄉”發展富硒產業

文|王勁松 重慶市江津區科學技術委員會劉先平 重慶市江津區防震減災中心

借力江津“長壽之鄉”發展富硒產業

文|王勁松 重慶市江津區科學技術委員會劉先平 重慶市江津區防震減災中心

江津區是全國面積最大、人口最多、長壽老人分布最均衡的“中國長壽之鄉”。2013年,中科院地球化學研究所一項研究發現,江津人的長壽與土壤含富硒特性密切相關。硒是人體必需的微量元素,具有增強機體免疫力、抗氧化、保護視力和肝臟、預防癌癥、解除重金屬毒害等功能,被國內外醫藥界和營養學界尊稱為“長壽元素”、“抗癌之王”、“心臟的守護神”等。硒在人體內無法合成,需要每天從食物中補硒。據調查,江津區土壤硒平均含量達0.3187毫克/千克,遠高于世界土壤硒平均含量0.2毫克/千克,高硒土壤占16.45%,中硒土壤占73.76%,分布均勻,適宜大規模發展富硒特色產業和有機富硒食品開發。

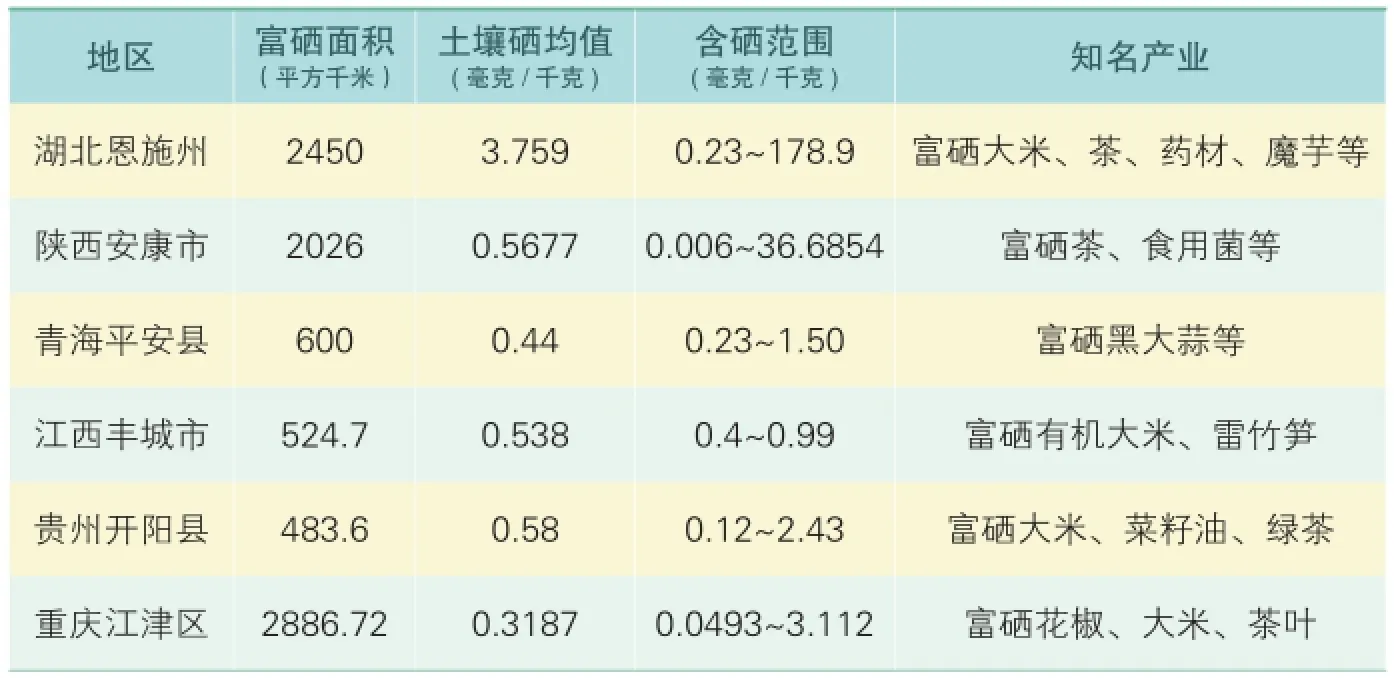

典型富硒地區統計

我國典型地區富硒產業發展現狀

我國是典型的缺硒國家,僅有1/3的地區達到國際公布的硒含量臨界值0.1毫克/千克的標準。截至目前,我國發現富硒地區有湖北恩施州、陜西紫陽、安徽石臺、青海平安等12個區縣。但在開發時發現,部分區域存在面積小,又同時伴生鉛、汞等不良礦物質,不適合人體直接食用。而具有真正開發價值的主要是湖北恩施、湖南永州、河南寧陵、青海平安、陜西安康、江西豐城、重慶江津等地區,并已形成相關富硒知名產業。

江津區富硒產業發展SWOT分析

目前,江津區發展富硒特色產業14個,認定富硒農產品12個,重慶(江津)現代農業園區和富硒產業集中發展的勢頭方興未艾。為加快富硒產業發展,筆者提出江津發展富硒產業的SWOT分析。

優勢分析

江津區當下具有開發富硒資源、利用富硒資源、發展富硒產業、開發富硒產品得天獨厚的地緣優勢、人緣優勢和政策優勢。

一是地緣優勢。江津是“中國長壽之鄉”,富硒土壤面積近29萬公頃,分布合理,極其適合于生產富硒農產品;江津位于重慶都市拓展區與城市發展新區的粘連處,是主城聯動城市發展新區、構建大都市區的重點區域,在江津城區與重慶主城之間,構建起了四通八達的立體交通網絡,西南最大的綜合性農產品批發市場雙福國際農貿城位于江津境內;江津歷來是川東地區的糧食產地、魚米之鄉,又稱“中國柑橘之鄉”、“中國花椒之鄉”,以花椒、柑橘、稻米為代表的富硒產業基本形成,江津柑橘、江津花椒、油酥米花糖等名特產揚名海內外;江津旅游資源得天獨厚,擁有四面山等國家和重慶重點風景名勝區10余個。

二是人緣優勢。江津是重慶市唯一的和全國幅員面積最大、人口最多、百歲老人分布最均勻的“中國長壽之鄉”,現有百歲以上長壽老人122人,占全市百歲老人10%以上;江津文化昌明,開國元勛聶榮臻元帥、兩彈元勛鄧稼先等名人輩出。

三是政策優勢。江津區編制了《江津區2012-2016富硒特色產業發展規劃》,出臺了目前全國支持富硒產業發展力度最大、措施最多、政策最優惠的措施;制定了《江津區天然富硒農產品專用標志管理辦法》,建立了富硒農產品質量標準體系;明確了區級財政從2013年起連續3年每年預算安排專項資金1000萬元,用于富硒農業產業發展建設;包括除了享受國家、重慶的涉農優惠政策外,富硒產品加工用地還享受園區和農業設施用地政策,富硒加工企業享受農業產業化龍頭企業、中小企業和民營經濟發展等相關政策;實施了各級各部門“一把手”抓富硒產業考核目標責任制,做到政府優化服務富硒產業發展長效化。

劣勢分析

與湖北恩施、江蘇豐城、陜西安康等先發地區相比,江津區的富硒農業發展還尚處于起步階段,規模小、產業化水平低,以粗加工為主。江津富硒食品特色農業尚存在著農業技術水平低、創新研發能力弱、農業科研成果轉化率低以及農業新技術和知識傳播速度慢等問題。這些因素直接導致江津富硒特色農產品的比較優勢沒有被充分轉化為經濟優勢;富硒食品生產表現出規模產量雖然不小,但名特優質產品欠缺;初級加工和粗糙加工多而精深加工少;采用傳統工藝和落后設備的多,采用高新技術和先進設備的少;產品品牌混雜,質量良莠不齊,符合高標準、高質量要求的產品少。

機會分析

根據我國13省份普查顯示,我國人均每日硒攝入量僅為36微克,低于世界衛生組織推薦的50微克標準,如南京市居民硒攝入量為30.74微克/天、沈陽市居民硒攝入量為27.79微克/天、青海省人均攝入量為25.9微克/天。靠日常膳食所攝入的硒量,遠遠達不到最低需要量。因此,開發經濟、方便,適合長期食用的富硒食品已經勢在必行。

從調查來看,我國是嚴重缺硒的國家,其中有72%地區、2/3的人口居住在低硒地區或缺硒地區。嚴重缺硒地區有黑龍江、吉林、遼寧、河北、河南、山東、山西、陜西、四川、重慶、云南、新疆、西藏、內蒙古等地;缺硒地區有天津、北京、江蘇、浙江等地。對于缺硒地區來說,要想改變缺硒的狀況,最便捷、最經濟、最有效的方法,就是通過食用富硒產品來補硒。由此可見,江津大力發展富硒產業、開發富硒產品有著廣闊的前景。

挑戰分析

一是同質化富硒產品競爭的挑戰。據網站檢索資料顯示,全國已有21個地區生產富硒大米和雜糧,擁有富硒大米品牌達25個。普通消費者難以區分其區別,因而初級富硒農產品的開發面臨同質化競爭的挑戰。

二是食品質量安全的挑戰。由于硒食用量的安全范圍較窄,各地區富硒農產品含硒量不同,天然硒與人工硒并存,硒含量各自不同,因此必須規范化、標準化,形成與國際、國家和行業標準相銜接的較為完善的標準及管理規模體系,這既是嚴峻的挑戰,也是富硒食品產業贏得市場競爭和加快發展的機遇和關鍵所在。

三是發展氛圍不夠濃。近年來,江津在推進富硒產業發展方面作了很多基礎性工作,并取得了明顯成效。但因富硒產業起步晚,富硒知識、富硒資源的開發價值未能得到全面普及,富硒產業發展的理念、文化、本能和氛圍有待進一步形成。

四是知名品牌不多。“中國長壽之鄉”的榮譽,有效提升了江津富硒產業的地位。但富硒品牌建設,尤其是拿得出手、叫得出名的知名品牌還非常缺乏,有待進一步加強形成品牌建設的合力,建立產業發展的長效機制。

五是科技創新不足。受政策、土地、資金等因素制約,部分高新技術項目落地難、資金爭取難、人才引進難,影響了富硒資源的開發利用進度。同時,許多大型農業企業躍躍欲試,缺乏高層次的農科人才智力支撐,產品生產、保鮮、儲藏、加工、信息技術以及現代基因和生物技術的專業技術匱乏。

江津富硒產業發展建議

江津區應抓住富硒產業發展機遇,打好“中國長壽之鄉”這張牌,全方位、多層次、寬領域、立體化推進江津富硒產業發展。

抓開頭、強宣傳,著力提升“中國長壽之鄉”的爆發力。科學證實,長壽之鄉都是“富硒區”。在我國長壽之鄉,比如廣西的巴馬、江蘇的如皋、河南的夏邑、廣東的三水、浙江奉化的南岙村……經北大科技、中國科學院、中國微量元素學會、上海微量元素研究會研究發現,這些長壽之鄉的水土、大米、果蔬里檢測出硒含量大約為55微克/100克,高出全國平均水平的5倍(8~10微克/100克)以上。這些百歲以上的長壽老人的頭發、血液中的硒含量,也高于全國平均水平的3~5倍,長壽地區的高血壓、糖尿病、腦中風、冠心病、胃腸病、腫瘤、眼病等常見病的發病率極低。為此,應發揮政府各職能部門的動力引擎作用,大力宣傳有關硒與人體健康的知識,使居民提高對如何防止缺硒的認識;廣泛動員社會各界參與富硒產業的創新創業行動,爭做富硒產業發展的“領頭羊”;充分利用新聞媒體、門戶網站、實體連鎖店、電子商務、廣告載體、群眾口碑、專題論壇等形式,宣傳好利用好“中國長壽之鄉”,打響江津富硒食品“科學、安全、健康”第一槍,全面激發提升“中國長壽之鄉”的爆發力。

抓龍頭、壯主體,著力提升“中國長壽之鄉”的承載力。應堅持招商引資和培育本土企業兩手抓,大力發展富硒產業化龍頭企業和微小型農業企業,實施“一鎮一業”、“一村一品”,加快富硒產業基地建設。在生產組織方面,要把分散的農民組織起來,實現農業生產組織制度的創新;在生產經營方面,實現經營方式的變革,通過產業鏈的延伸,實現農產品的廣度深度開發和多次轉化增值,進而克服傳統農業的弱質產業特征,有效地提高農業比較效益;在運行方式上,通過龍頭企業、專業合作社等,聯結農戶與市場,使農產品生產與市場有機銜接,引導農民進入市場,努力提升富硒產業的自我發展能力。

抓甜頭、富農民,提升“中國長壽之鄉”的帶動力。采取“公司+基地+農戶”、“公司+專業合作社+農戶”、“市場+加工企業+基地”等經營模式,發揮農民的主體作用和龍頭企業的帶動作用,拓展富硒資源開發的內涵與外延,構建種植業、養殖業、加工業、物流業、電商業、旅游業、餐飲業、養老業、保健業相結合,一、二、三產業相聯動的格局。

抓勢頭、添后勁,著力提升“中國長壽之鄉”的生命力。全面落實“科技興農”戰略,積極引導企業與科研院所、高等院校合作,支持構建市場為導向、產學研相結合的農業技術創新體系;支持發展農業科技專家大院、農村科技特派員服務站、農業科技示范戶等農業科技創新平臺,建成集農業新技術、新成果、新品種的試驗、示范、展示與科技服務于一體的重慶(江津)農業科技園區,形成以富硒種養產業為依托,以富硒加工產業為支撐,以富硒高新技術轉化為突破,打造集生產、加工、旅游為一體的富硒產業集群。

抓源頭、樹品牌,著力提升“中國長壽之鄉”的影響力。一是打造富硒食品安全品牌。立足從源頭抓質量的工作方針,完善富硒食品標準體系,建立健全富硒食品安全監管體系和“黑名單”信用信息制度,重拳打擊富硒食品假冒侵權行為,對嚴重不良行為或嚴重違法生產經營單位依法追究責任,確保江津富硒食品無毒、無害。二是打造富硒農業創意品牌。通過個人或團隊的創意,賦予高文化內涵、高科技、高附加值等特點,把農耕活動、文化藝術活動、農產品加工、市場需求等有機的結合起來,打造富硒農副產品的全景利益產業鏈,形成新型農業經營方式。解決目前富硒產業規模小、富硒農產品銷售難等問題。三是打造富硒農產品生態品牌。打好江津“長壽”牌,圍繞富硒資源優勢和富硒特色產業,強力打造富硒大米、富硒水果、富硒畜禽、富硒花椒、黃金硒瓜等生態富硒農產品品牌和集休閑、度假、旅游、食宿為一體養生養老的品牌莊園,使“中國長壽之鄉”實至名歸。四是打造富硒產品連鎖加盟第一品牌。健全江津富硒產品連鎖加盟標準和制度,面向全國招商開設江津富硒農產品專賣代理、富硒餐飲、健康養老服務連鎖加盟店,讓江津富硒產品在全國乃至全世界百花齊放。五是打造全國知名品牌。借地緣優勢、人緣優勢、政策優勢,全力打造最健康、最安全的江津富硒食品品牌,依托江津的名人、名景、名氣,采取舉辦富硒論壇、研究討論會等形式,鼓勵質量優、信譽好、品牌知名度高的食品在全國流通。

抓人頭、得保障,著力提升“中國長壽之鄉”的持續力。做大做強富硒產業、開發附加值高的富硒食品,人才是關鍵。一是加大對富硒農村和生產企業人員的培訓力度,培養一批懂技術、會管理、善經營的富硒產業人才。二是加強與科研院所、大專院校的聯系,利用高新技術深加工富硒食品。三是建立完善人才引進機制,鼓勵科技人員通過技術服務、技術入股、技術轉讓等形式,參與富硒食品產業的開發和創業。四是建立專家庫,建立完整的富硒資源檔案,為富硒產業發展提供人才支撐和科學依據。五是完善創新激勵制度,對富硒品牌創建、科技創新中作出突出貢獻的企業或個人進行獎勵。六是把“一鎮一業、一村一品”富硒產業發展戰略納入鎮村實績考核。七是率先把富硒食品的質量安全、知識產權保護、標準認定等納入法制化管理軌道,依法取締非法生產、加工、銷售富硒產品“黑作坊”,杜絕市場監管“多龍治水”、“權責不清”、“以審代管”等弊病。八是充分調動全社會參與發展富硒產業、開發富硒食品、經營富硒商品的積極性,卓有成效地推進江津富硒產業又好又快地發展。