自擬麻木清湯治療中風后肢體麻木療效觀察

自擬麻木清湯治療中風后肢體麻木療效觀察

崔兵

(山西省長治市中醫研究所附屬醫院,046000)

中風偏癱后患肢麻木是中風病臨床常見的癥狀之一,其主要特征是患肢感覺麻木,尤以末梢部為甚,常伴有酸脹疼痛感,給患者帶來較大痛苦,同時造成生活上的嚴重麻煩。中醫治療中風后肢體麻木多以疏通經絡、調理氣血等為治療原則,利用中草藥、針灸等方法進行治療[1]。為尋求更好療效,筆者在常規治療的基礎上,應用自擬麻木清湯口服對60例中風偏癱后患肢麻木的患者進行療效觀察,取得了滿意的效果,現報道如下。

一般資料

收集2012年6月~2014年10月在我院腦病科門診和住院患者60例,按隨機數字表法分為治療組和對照組,每組各30例。治療組男18例,女12例;年齡最小45歲,最大82歲;腦梗死21例,腦出血9例;病程最短20 d,最長203 d,平均(60.72±13.03)d。對照組男17例,女13例;年齡最小43歲,最大79歲;腦梗死20例,腦出血10例;病程最短20 d,最長196 d,平均(63.96±15.10)d。兩組間性別、年齡、病程比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:西醫診斷標準符合 1995 年全國第四屆腦血管病學術會議修訂的診斷標準[2],并經頭顱 CT 或 MRI 證實。中醫診斷符合 1996 年國家中醫藥管理局腦病急癥協作組中醫中風病診斷標準[3]。

納入標準:①符合以上中、西醫診斷標準;②中風病發病 20 d~1年,病情穩定,且有偏癱肢體麻木癥狀者;③中醫辨證屬于風痰瘀血,痹阻脈絡(半身不遂,口舌歪斜,偏身麻木,頭暈目眩,舌質暗淡,舌苔薄白或白膩,脈弦滑)。

排除標準:①伴有意識障礙者;②嚴重語言不清,不能清楚表達肢體感覺異常者;③合并嚴重心臟、肝臟、腎臟及血液系統疾病患者;④患肢有外傷或畸形者。

治療方法

對照組:給予西醫常規治療,包括腦保護、改善腦循環、營養神經等。伴高血壓、糖尿病、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病患者給予降血壓、控制血糖及擴張冠狀動脈等治療。缺血性卒中加抗血小板聚集、抗凝治療。

治療組:在對照組基礎上配合自擬麻木清湯口服。藥物組成: 雞血藤 15 g,葛根 15 g,烏梢蛇 10 g,地龍 10 g,郁金 15 g,石菖蒲 15 g,當歸15 g,赤芍15 g,紅花 10 g,桑枝15 g,桂枝 12 g,膽南星12 g,半夏 12 g,天麻 10 g,鉤藤 15 g,甘草 6 g。每日1 劑,水煎早晚各服 1 次。連續服用 21 d。

治療結果

療效判斷標準:參照國家中醫藥管理局 1995 年頒布的《中醫病證診斷療效標準》[4]確定。 治愈:麻木及伴隨的所有感覺異常癥狀完全消失,查體無感覺障礙;顯效:麻木癥狀基本消失或明顯減輕,不引發不快情緒,不影響生活,伴隨癥狀亦基本緩解; 好轉:麻木癥狀減輕,伴隨癥狀改善或緩解,乃誘發不快情緒或影響生活;無效:麻木癥狀無變化,伴隨癥狀改善或無改善。總有效率 =(治愈例數+顯效例數+好轉例數) /總例數×100%。

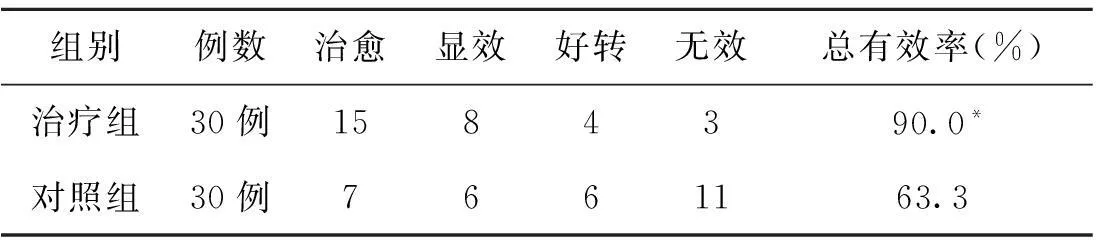

結果見表1。表1顯示,治療組總有效率為90.0%,對照組總有效率為63.3%,治療組明顯高于對照組,差異有統計學意義 (P<0.05)。

表1 治療組與對照組療效比較

注:與對照組比較,*P<0.05

討論

患肢麻木是中風患者常見的后遺癥狀。麻木在中醫學中稱為“不仁”。如《素問·風論》曰:“衛氣有所凝而不行,故其肉有不仁也”;《素問·痹論》謂:“榮衛之行澀,經絡時疏,故不痛,皮膚不營,故為不仁”。指出病機為衛氣運行澀滯。對于中風病的麻木,張仲景在《金匱要略·中風歷節篇》指出:“邪在于絡,肌膚不仁;邪在于經,即重不勝”,認為肢體肌膚麻木不仁多為中絡所致。指出病邪中于脈絡,營氣不能運行于肌表,則肌膚麻木不仁,闡明了其病因與病位。李東垣認為:“麻者,氣之虛也,真氣弱,不能流通,至填塞經絡”。歷代醫家對麻木的病因病機多歸結為氣血的不足和經絡的澀滯,也可概括為“不榮則麻”,“不通則麻”。

在臨床治療中,我們觀察到,中風肌膚麻木不仁在中絡、中經、中腑、中臟各型中均可存在。結合現代中醫認為中風病的基本病因病機氣血逆亂,上犯于腦,筆者認為卒中后肢體麻木是由于氣血逆亂失調、經絡氣血阻滯不暢引起的,治療中風后患肢麻木以疏通經絡、調理氣血等為治療原則,方用自擬麻木清湯治療,方中雞血藤、葛根引經通絡;烏梢蛇、地龍搜風通絡;郁金、石菖蒲調氣熄風;當歸、赤芍、紅花養血活血通絡;桑枝、桂枝溫經通絡;膽南星、半夏化痰通絡;天麻、鉤藤平肝熄風通絡;甘草調和諸藥。全方的治療重點就在于打通經絡之澀滯,使氣血平和,榮于肌膚而達到治療麻木的目的。本研究表明,自擬麻木清湯治療中風后患肢麻木在臨床治療中取得良好療效,療效明顯優于對照組,而且在治療過程未發現明顯不良反應,因此是治療中風后患肢麻木有效、安全的方法。

參考文獻

[1]黃義松.卒中后肢體麻木中醫治療進展[J].求醫問藥,2012,10(2):320-321.

[2]中華神經科學會.各類腦血管病診斷要點[J].中華神經科雜志,1996,29(6):379-382.

[3]國家中醫藥管理局腦病急癥協作組.中風病診斷與療效評定標準(試行)[J].北京中醫藥大學學報,1996,19(1):55-56.

[4]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M]. 南京: 南京大學出版社,1994:22.

收稿日期(2014-12-21)