淮南市用水結構變化及驅動力分析

高 楊

(1.宿州學院環(huán)境與測繪工程學院,安徽宿州234000;2.安徽省煤礦勘探工程技術研究中心,安徽宿州234000)

隨著社會經濟的快速發(fā)展,各行業(yè)用水量與日俱增,區(qū)域水資源供需矛盾日益突出。通過合理分析區(qū)域用水結構來制定水資源利用發(fā)展規(guī)劃,對發(fā)揮有限水資源的最大效益和潛力,實現區(qū)域水資源的可持續(xù)利用以及社會經濟的穩(wěn)步發(fā)展具有重要的理論指導意義[1-2]。應用不同方法對區(qū)域用水結構變化的研究在各地逐漸展開[3-6]。研究表明近年各區(qū)域用水結構發(fā)生很大變化,但由于不同地區(qū)水資源量、產業(yè)結構特征、經濟發(fā)展速度等影響用水結構變化的因素不盡相同,各地的用水結構變化差異很大。淮南市作為安徽省重要的工礦城市,用水結構的演變會直接影響水資源利用的合理性與用水規(guī)模的大小,進而影響區(qū)域經濟的協調穩(wěn)定發(fā)展。因此,分析淮南市用水結構的變化及驅動力,準確認識水資源利用變化的成因和機制,可以為合理配置水資源、協調水資源供需關系以及制定水資源戰(zhàn)略規(guī)劃提供科學的理論依據。

1 研究區(qū)概況

淮南市地處安徽省中北部,市轄六區(qū)一縣,包括田家庵區(qū)、八公山區(qū)、謝家集區(qū)、潘集區(qū)、大通區(qū)、毛集實驗區(qū)和鳳臺縣,總面積約2585km2,人口243.29萬人。淮南市地處暖溫帶與亞熱帶的過渡區(qū),季風氣候典型,年平均氣溫15.6℃,年均降水量899.4mm,降水年際變化大,季節(jié)分配很不均勻,集中在夏季,洪水、干旱、霧霾等災害性天氣突出。市境位于淮河流域,淮河以南多為東西隆起的低山丘陵,淮河北岸為較平坦的平原地區(qū),淮河是市境最大的地表水,區(qū)內還有窯河、東淝河、西淝河、泥黑河等支流。市境內有瓦埠湖、焦崗湖、城北湖、高塘湖等多個湖泊分布,全市水域面積400多平方公里,占總面積約16%。2013年,淮南市用水總量約為17.39億m3,人均用水量740.2 m3。全市總供水量中地表水源供水量15.81億 m3,地下水源供水量1.05億m3。

2 用水結構變化特征分析

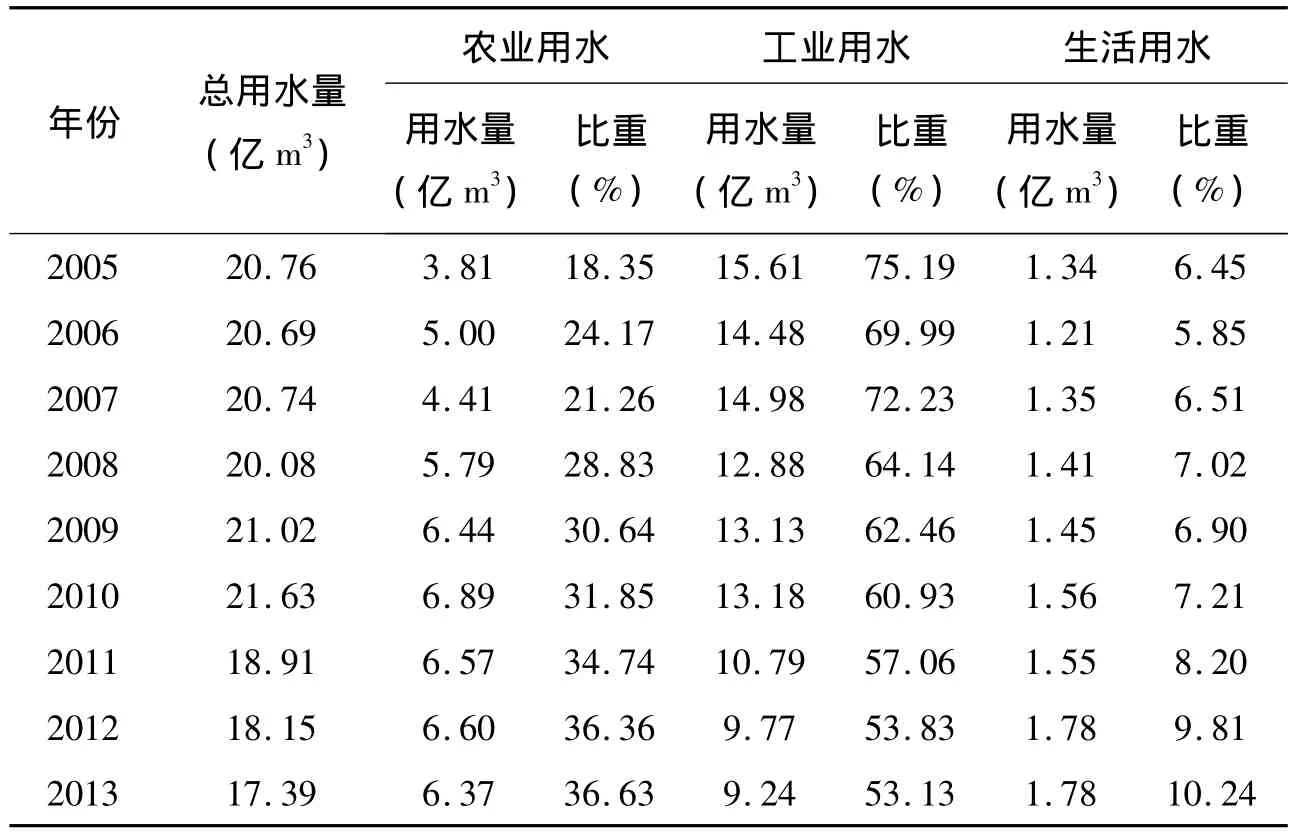

淮南市2005-2013年用水情況如表1所示,總用水量變化波動明顯,整體呈下降趨勢。其變化可分為三個階段,2005 -2008 年,總用水量較為平穩(wěn),分別為20.76 億 m3、20.69 億 m3、20.74 億 m3、20.08 億 m3;2009-2010年,總用水量出現了明顯的上升趨勢,2010年總用水量達到21.63億 m3;2011-2013年,總用水量逐年減少趨勢明顯,2013年總用水量減少至17.39億m3。用水結構變化主要從不同類型用水量及所占總用水量的比例來反映,淮南市用水結構變化主要應從農業(yè)用水、工業(yè)用水和生活用水三個方面進行分析。

表1 淮南市2005-2013年用水結構變化

2.1 農業(yè)用水

淮南市農業(yè)用水在整個用水部門中位居第二,近年來農業(yè)用水量上升趨勢明顯,2005-2008年,農業(yè)用水量最低為3.81億m3,最高為5.79億m3,而2009-2013年農業(yè)用水量都維持在6億m3以上,最高為6.89億m3,最低為6.37億m3。農業(yè)用水量占全市用水量的比重也同樣呈現出顯著的上升趨勢,由2005年的18.35%上升為2013年的36.63%,平均每年以2.28%的份額上升,反映出農業(yè)用水在淮南市用水結構中的地位日益重要。

2.2 工業(yè)用水

淮南市作為安徽省重要的礦業(yè)城市,一直是工業(yè)用水大戶,多年來居于各行業(yè)首位。工業(yè)用水量整體呈階梯狀下降趨勢,2005-2008年明顯下降,從15.61億m3下降到12.88億m3;2009-2010年保持穩(wěn)定并略有上升,這兩年用水量分別為13.13億m3、13.18億m3;2011-2013年又表現出顯著減少趨勢,2013年用水量為9.24億m3。工業(yè)用水量占全市用水量比重保持了較穩(wěn)定的下降趨勢,從2005年的75.19%下降到2013年的53.13%,每年平均減少的份額為2.76%,雖然工業(yè)用水占總用水比重持續(xù)下降,但一直保持在總用水量的一半以上,體現出工礦業(yè)城市用水的一般特征。

2.3 生活用水

與工農業(yè)用水相比,淮南市生活用水的變化幅度較小。生活用水量呈現緩慢穩(wěn)步上升的趨勢,從2005年的1.34億m3上升至2013年的1.78億m3,只在2006年出現了小幅下降,為1.21億m3。生活用水量占總用水量比重表現為波浪式上升的趨勢,從2005年的6.45%上升至2013年的10.24%,在2005年、2009年出現小幅回落。

3 用水結構變化驅動力分析

3.1 主成分分析

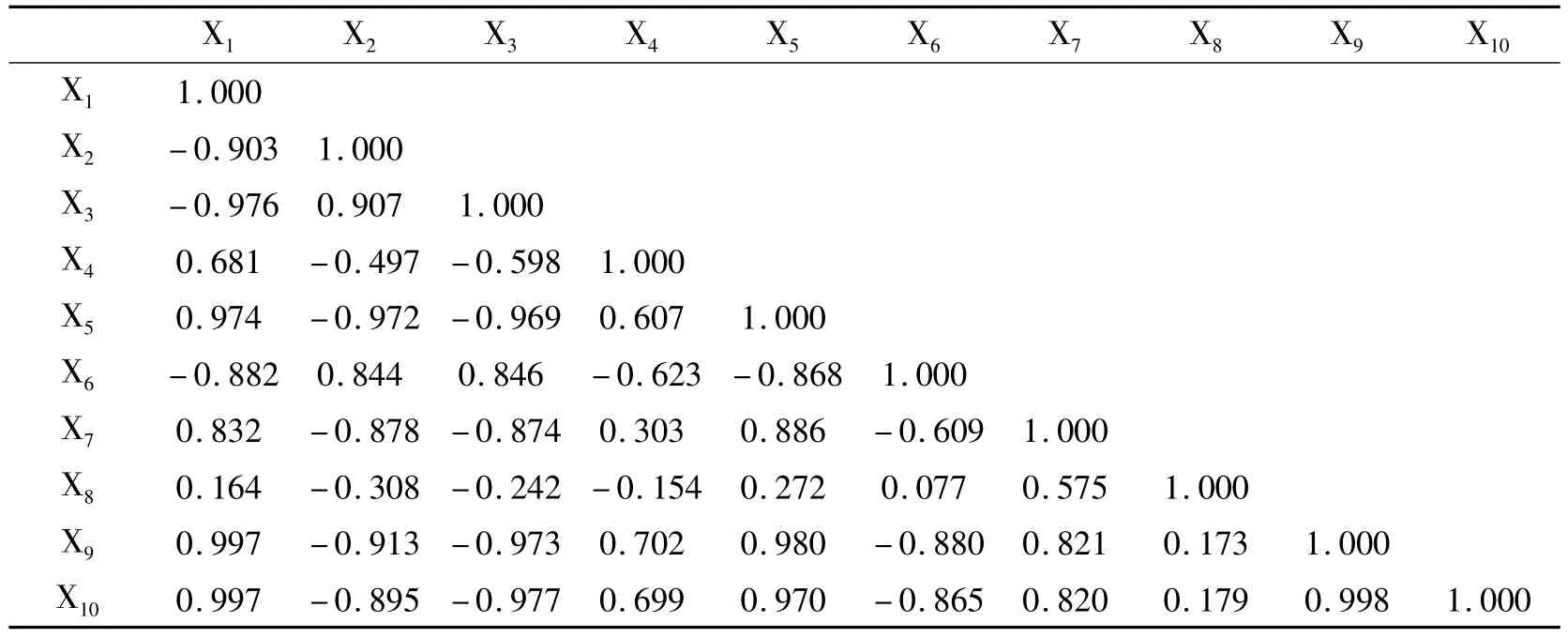

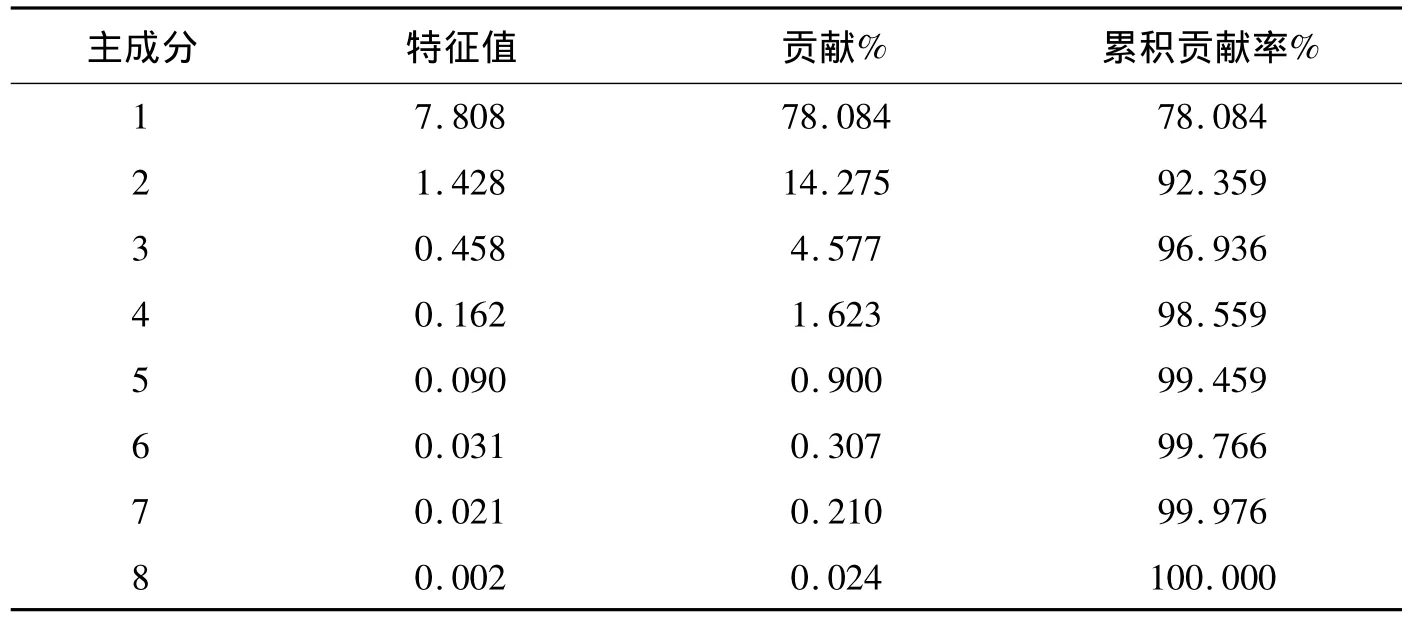

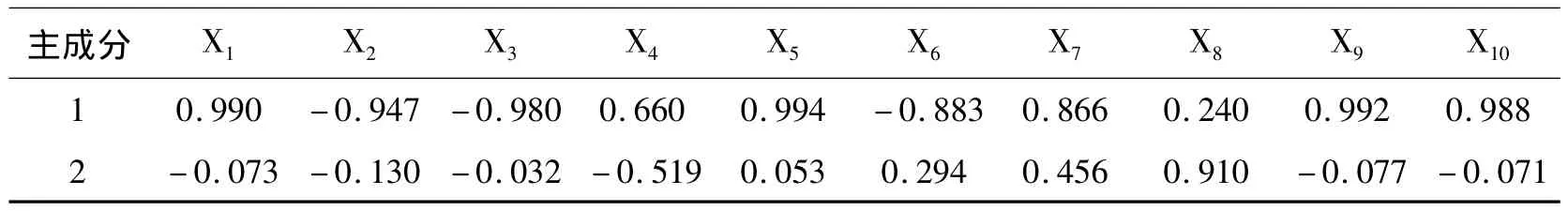

各用水部門的用水量變化受到多種社會經濟因素及自然因素的影響和制約,根據淮南市用水特點選取10個影響淮南市用水結構變化的驅動因子,分別是:農業(yè)產值(X1)、年降水量(X2)、耕地面積(X3)、有效灌溉面積(X4)、工業(yè)產值(X5)、萬元工業(yè)增加值用水量(X6)、人口數量(X7)、城市化率(X8)、第三產業(yè)產值(X9)和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(X10),從2006-2014年《安徽省統(tǒng)計年鑒》中收集數據,運用統(tǒng)計軟件SPSS進行驅動因子的主成分分析,可計算得出相關矩陣,如表2所示,主成分特征值及累計貢獻率如表3所示。

表2 相關系數矩陣

表3 前8個主成分特征值及主成分貢獻率

在進行因子主成分分析時,要求所提取的主成分的特征值必須大于1,且累計貢獻率達到85% ~95%。根據表3所示的特征值及貢獻率,前兩個主成分的累計貢獻率達92.359%,因此應選取第一個和第二個主成分,可代表初始因子表示的基本信息。主成分載荷矩陣如表4所示,其反映了原始因子與主成分的相關度,可以看出各因子對淮南市用水結構變化具有不同程度的驅動作用,第一主成分中X1、X2、X3、X5、X6、X7、X9、X10的載荷較大,上述因子反映的是氣候變化、工農業(yè)生產投入、人口數量以及居民生活水平等;第二主成分中X8的載荷較大,此因子反映的是區(qū)域城市化水平。根據主成分載荷及表征信息的分析,淮南市用水結構變化的主要驅動力可以歸納為氣候條件、生產規(guī)模、生產技術和人口因素等四個方面。

表4 主成分載荷矩陣

3.2 主要驅動力分析

3.2.1 氣候條件

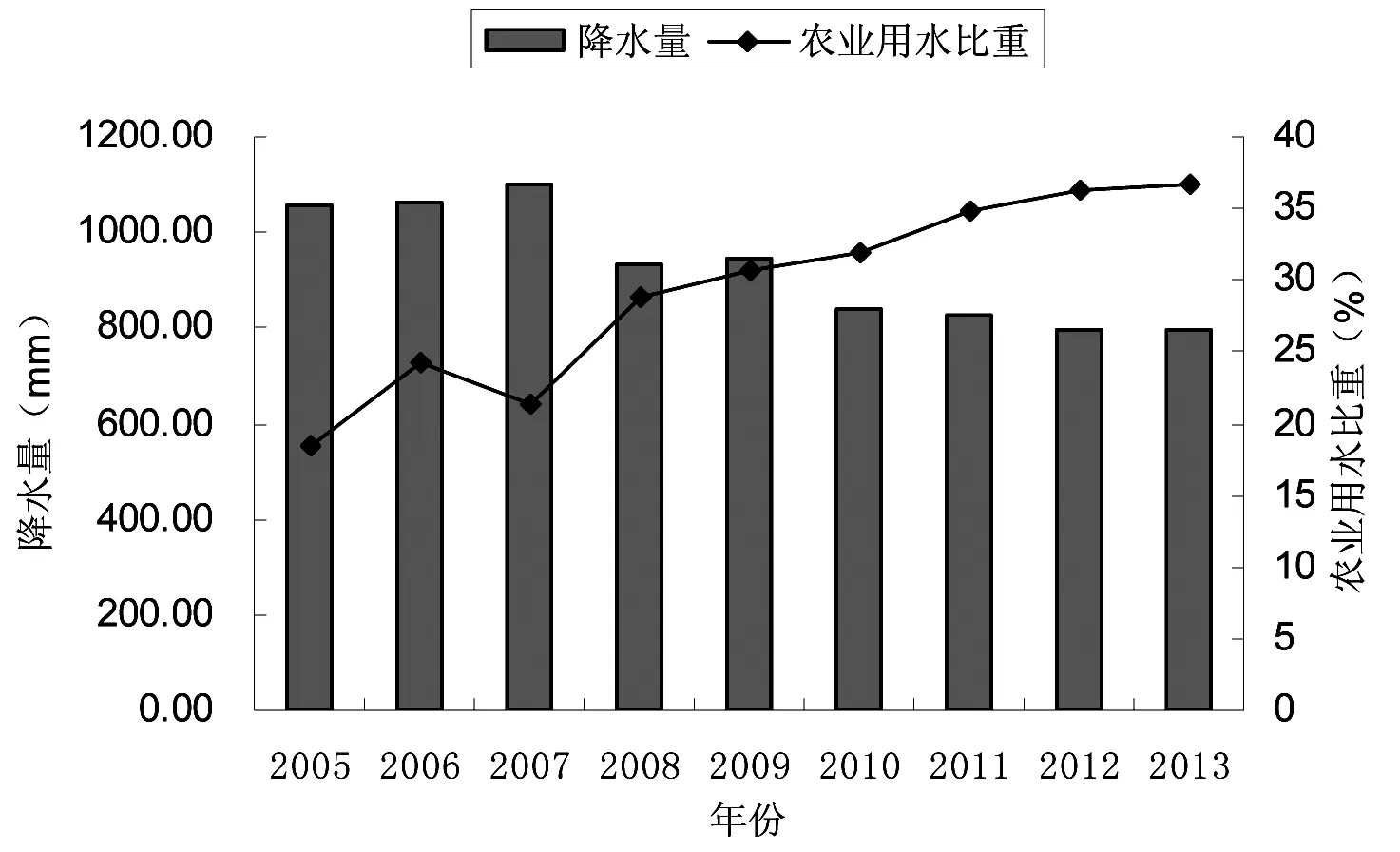

氣候變化是影響農業(yè)發(fā)展最重要的因素之一,降水的多少直接影響著農業(yè)用水中灌溉用水的需求量[7]。圖1所示為2005-2013年淮南市年降水量與農業(yè)用水比重變化的對應關系,可以看出農業(yè)用水比重隨降水量變化呈明顯的反向變化,其中2005-2007年的降水量較多,分別為1055.2mm、1060.6mm和1098.1mm,其對應年份的農業(yè)用水比重較低,分別為18.35%、24.17%和21.26%;2011-2013年為降水量最少的年份,分別為825.6mm、797.2mm 和 793.8mm,其對應年份的農業(yè)用水比重明顯較高,分別為 37.74%、36.36%、36.63%,說明降水量變化直接影響了區(qū)域農業(yè)用水量的多少,進而顯著影響了淮南市用水結構變化。

圖1 2005-2013年淮南市年降水量與農業(yè)用水比重變化關系

3.2.2 生產規(guī)模

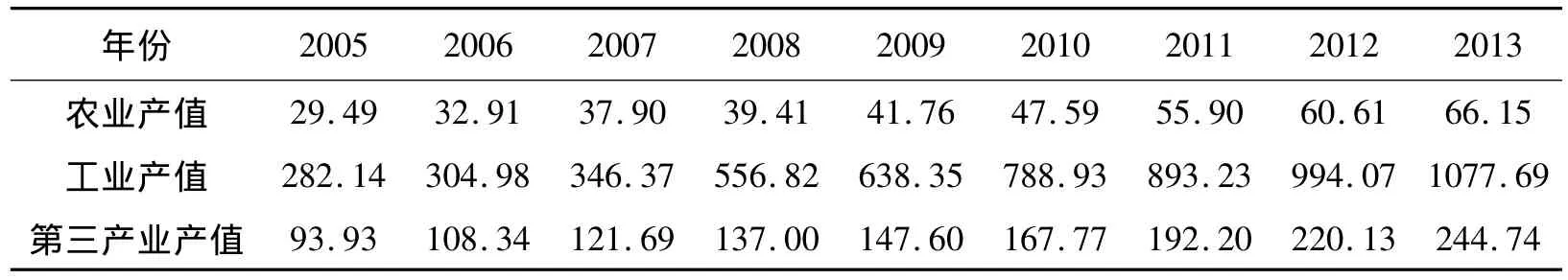

在國民經濟快速發(fā)展過程中,各產業(yè)的生產投入與日俱增,生產規(guī)模逐步擴大,由此帶來的是產值的增加。淮南市2005-2013年主要產業(yè)產值如表5所示,各產業(yè)產值都呈現逐年增加的態(tài)勢。從農業(yè)發(fā)展看,農業(yè)產值從2005年的29.49億元增加到2013年的66.15億元,近年淮南市的耕地面積雖有所減少,但淮南市加大投入,扶持“三農”發(fā)展,農村經濟保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢,尤其是養(yǎng)殖業(yè)產品產量增長較快,2013年新增畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場9家,改擴建畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場12家,建成國家、省級標準化示范場16家,畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重達68%以上,生產規(guī)模的擴大必然要以增加用水量作為保障。

表5 2005-2013年淮南市主要產業(yè)產值 億元

3.2.3 生產技術

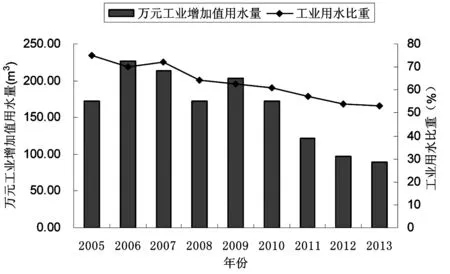

圖2 2005-2013年萬元工業(yè)增加值用水量與工業(yè)用水比重變化關系

淮南市工業(yè)產值從2005年的282.14億元增加到2013年的1077.69億元,但工業(yè)用水量及比重是下降的,這反映出淮南市工業(yè)用水效率大幅度提高,意味著生產技術的改進。萬元工業(yè)增加值用水量已成為新時期衡量水資源利用效率和效益的關鍵指標[8]。淮南市2005-2013萬元工業(yè)增加值用水量與工業(yè)用水比重變化關系如圖2所示,二者表現出較好的正相關關系,淮南市萬元工業(yè)增加值用水量從2005年的172.5m3減少為2013年的88.9 m3。工業(yè)企業(yè)增加技術投入以提高用水效率得益于政府政策的引導。淮南市編制的年度全市用水計劃中明確規(guī)定,對工業(yè)用水重復率低的單位不增加用水計劃,對浪費水嚴重、違反節(jié)水管理規(guī)定的企業(yè)(單位)扣減用水計劃。

3.2.4 人口因素

人口因素包括了人口數量和人口生活質量的變化。2005-2011年,淮南市人口呈增加趨勢,從235.77萬增加到243.29萬,尤其是隨著城市化的建設和發(fā)展,城鎮(zhèn)居民人口加快增長,城市化率達到66.7%,必然會導致生活用水量的增加。另外,隨著人們生活水平的日益提高,其對用水質量的要求也會隨之提高。反映居民生活水平的指標有很多,其中收入水平是最直觀的,淮南市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2005年的8598.94元增加到2013年的22919.58元,與生活用水量及比重的增加對應;第三產業(yè)的發(fā)展在一定程度上也能夠反映出居民生活水平的提高,相關研究表明第三產業(yè)總值與生活用水成高度相關關系[9],表5所示的淮南市第三產業(yè)產值,從2005年的93.93億元增加到2013年的244.74億元,與生活用水比重的變化具有較好的正相關關系。這些都說明人口因素的變化驅動著淮南市用水結構的變化。

4 結論

利用淮南市2005-2013年各類用水數據,進行用水結構變化及驅動力的主成分分析,得出結論:(1)近年來淮南市總用水量變化波動明顯,整體呈下降趨勢,2005-2008年較為平穩(wěn),2009-2010年出現了明顯的上升趨勢,2011-2013年總用水量逐年減少趨勢突出;(2)用水結構變化明顯,農業(yè)用水在整個用水部門中位居第二,農業(yè)用水量及比重上升趨勢明顯;工業(yè)用水量及比重整體呈階梯狀下降趨勢,但其用水比重一直保持在總用水量的一半以上;生活用水的變化幅度較小。生活用水量及比重呈現出穩(wěn)步緩慢上升的趨勢;(3)驅動淮南市用水結構變化的主要因素有氣候條件、生產規(guī)模、生產技術和人口因素等。

[1]翟遠征,王金生,鄭潔瓊,等.北京市近30年用水結構演變及驅動力[J].自然資源學報,2011,26(4):635-643.

[2]馮天梅,張鑫.包頭市用水結構的演變分析[J].節(jié)水灌溉,2014(2):69-73.

[3]趙菲菲,劉東,于苗,等.建三江分局用水結構演變及其驅動機制研究[J].水土保持研究,2012,19(2):244-247.

[4]鄭愛勤,王文科,段磊.關中盆地用水結構變化及其驅動因子分析[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2011,25(9):75-79.

[5]潘雄鋒,流鳳朝,郭蓉蓉.我國用水結構的分析與預測[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2008,22(10):11-14.

[6]呂翠美,吳澤寧,胡彩虹.用水結構變化主要驅動力因子灰色關聯度分析[J].節(jié)水灌溉,2008(2):39-45.

[7]高楊,苗穎.宿州市農業(yè)用水變化及影響因素分析[J].河北北方學院學報:自然科學版,2013,29(6):55-58.

[8]雷歡,張鑫.陜西省近10年用水結構演變及驅動力分析[J].水資源與水工程學報,2012,23(4):125-128.

[9]云逸,鄒志紅,王惠文.北京市用水結構與產業(yè)結構的成分數據回歸分[J].系統(tǒng)工程,2008,26(4):67-70.