西雙版納傣族分家對其家庭經濟狀況的影響

歐陽綠茵 崔雅靜 張樂 趙浩 朱婉瑩

摘 要:在過去的30a中,農村地區的經濟得到了快速發展,但貧富分化現象也依然存在。分家是自古以來就存在的一種社會現象,但分家是否能導致農村地區的貧富差距,目前的認識仍存在很大的不確定性。該文以西雙版納勐臘縣曼降村為例,探究了傣族分家對其家庭經濟狀況的影響。研究結果顯示:父輩與成年子輩未分家家庭比子輩單獨立戶家庭擁有更大的人口規模,其土地占有量以及在2010年的收入也顯著多于子輩單獨立戶的家庭,但人均并沒有顯著差異。因此,西雙版納傣族分家擴大了農戶尺度上的經濟差別,但沒有導致農民個體尺度上的經濟差別。

關鍵詞:農區發展;貧富差距;家庭規模;熱帶農業

中圖分類號 F323 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2015)24-22-04

Abstract:During the last three decades,rural China has experienced rapidly economic growth as well as an increase in wealth gap.Household division is a social phenomenon that has existed in china since ancient time,but until now,it is still unclear that whether household division can enlarge wealth gap.This case study of a Dai village explores the impact of household division on economic status of rural Dai household in Xishuangbanna.The results show that the undivided households constituted by the elder generation and the adult son generation have larger family size than that of the divided households that were established by the adult son generation.Besides,the undivided households occupy more land and earn higher income in 2010 than the divided households.However,these differences were not significant per capita.Therefore,we conclude that household division just enlarged the household-level wealth gap of Dai ethnic group in Xishuangbanna,but it did not widen the individual-level wealth gap.

Key words:Rural development; Wealth gap; Family size; Tropical agriculture

1 引言

西雙版納傣族自治州位于我國云南南部,屬北回歸線以南的熱帶濕潤區,以熱帶雨林景觀、豐富的生物多樣性和少數民族風情著稱[1~2]。傣族是西雙版納的世居主體民族,他們擁有自己的語言、文字和風俗習慣,篤信南傳上座部佛教。傣族大多居住在壩區水邊,稻作農業在傣族生計系統中長期占主導地位。但是,由于我國經濟的快速發展,國內市場對熱帶農產品的需求正在快速增長,導致西雙版納的農業經營模式也隨之發生著劇烈的改變。在過去30a中,最顯著的農業系統轉換就是橡膠種植在旱地的擴張以及香蕉種植在水田的擴張[3~5]。在此背景下,土地已經成為西雙版納傣族農戶最重要的財富來源。

分家是指子輩家庭從父輩家庭中脫離出去的過程及其狀態,結果是父輩家庭與子輩家庭分別形成獨立的會計單位[6]。分家首先改變的是家庭的人口規模[7]。在1953年,全國農村戶均人口為4.3人[8],到2010年第六次人口普查時,全國農村戶均人口僅為3.3人[9]。普遍認為,除了計劃生育政策外,分家是導致農村地區家庭小型化的主要原因[10~11]。Zhang et al(2014)指出,在快速市場化背景下,擁有較好資本條件的農戶更能抓住市場機遇,進而擴大貧富差距[5]。分家可能會分化父輩與子輩世代延續共同居住家庭(下文簡稱為未分家農戶)與子輩單獨立戶家庭(下文簡稱為分家農戶)的資本條件。有研究表明,農村老年人通常會承擔部分甚至全部的農業勞作以及照顧孫輩,使得子輩有足夠的時間從事非農就業活動[12~13]。但是,也有研究指出,我國農村目前主要依賴家庭養老,實際上就在家庭內部進行代際交換的“反哺式”養老[14~15]。因而,相比獨門立戶的子輩,與父輩未分家的子輩通常有更沉重的養老負擔,子輩或要照顧家中的老年人而無法從事非農就業活動。費孝通(2012)認為,“分家的過程也就是父母將財產傳遞給下一代的最重要的步驟之一。通過這一過程,年青一代獲得了對原屬其父親的部分財產的法定權利,對這部分財產開始享有了專有權”[16]。因此,農戶的分家主要體現在財產的分割上。匡立波(2009)發現,分家當中的利益因素超過了血緣關系,家族關系越來越理性化[17]。在我國農村地區,分家析產過程中對財產的分配通常是公平的[18]。然而,王思穎(2009)通過在新疆米糧泉村調研時發現,即使農戶分家總的原則是公平的,但出于各種原因,家產并不總是平均地分給子輩[19]。

傣族重男輕女的思想淡薄,從妻居、從夫居或子輩獨門立戶等家庭形式都較普遍[20~21]。分家作為潛在的可影響傣族農戶資本條件的因素,關于其對傣族家庭經濟狀況影響的研究尚未有報道。鑒于土地在西雙版納傣族農戶生計系統中的主導地位,本研究選擇土地占有量和收入水平這2個指標來衡量農戶的財富狀況。本文以西雙版納傣族自治州勐臘縣曼降村為例,通過在該村的田野調查,致力于探究分家是否擴大了傣族社會的貧富差距。該問題可以分解為以下3個子問題:(1)未分家農戶是否比分家農戶擁有更大的人口規模?(2)未分家農戶是否比分家農戶擁有更多的土地以及更高的收入水平?(3)未分家農戶人均是否比分家農戶擁有更多的土地以及更高的收入水平?

2 研究方法

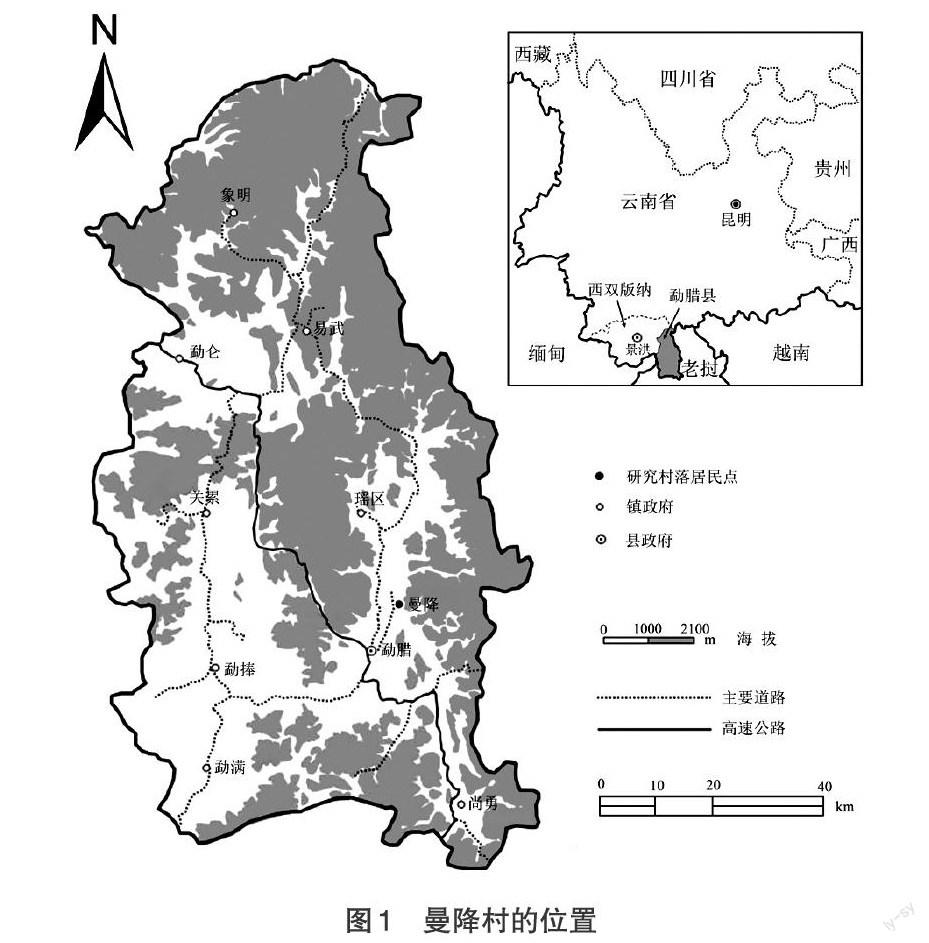

2.1 研究地點概況 本研究的調研對象是西雙版納傣族自治州勐臘縣的曼降村(圖1)。該地區屬于熱帶季風氣候,年平均氣溫22.5℃,年降水量1 420mm。曼降村到勐臘縣城約12km,連接村落居民點到縣城的公路建于1973年,并在2007年修成柏油路。曼降村由7戶傣族家庭于1914年建立,截至2005年已增長到100戶,全部為傣族家庭。除3戶傣族家庭于1947年從其他村遷入曼降村外,人口增加的主要原因是跨村聯姻和自然增長的結果 [5]。

曼降村位于山腳,同時兼有水田和旱地(無法灌溉的農用地統稱為旱地)。在1982年底,村集體所屬的52.1hm2水田進行了首次分配,這些水田于2000年進行了再分配。此外,還有13hm2的水田是部分農戶在包產到戶初期開墾的,并未參與分配。曼降村在1985年和1996年分別執行過2次旱地分配。首次分配是將68.8hm2集體旱地分給了農戶,第二次又將其他62.3hm2集體旱地分給了農戶。此外,在1982年底,村民拿回了集體經濟實施之前自己開墾的24.6hm2旱地使用權,這些旱地未參與分配[5,22]。

在過去的30a中,曼降村的農業系統逐漸從自給自足的狀態過渡到了以市場為導向的狀態。作為最早的經濟作物,西瓜種植于1981被引入曼降村,隨后形成了雨季水稻和旱季西瓜的二元水田種植模式。自2008年,香蕉的商業化種植迅速替代了水稻和西瓜的二元種植模式[5]。橡膠,作為最重要的旱地經濟作物,于1985年引入曼降村,截至2010年,已經完全替代了其他旱地作物[22]。

2.2 數據收集與處理 本文所用數據源自筆者在2011年1月、2月、7月和8月對曼降村進行的為期4個月的田野調查。在本研究中,由家里最年長者判斷其家庭是否為父輩與子輩世代延續共同居住的狀況,是為未分家農戶,反之則為分家農戶。筆者調查了曼降村所有家庭的成立時間以及土地占有量。鑒于土地分配的時間節點,筆者分別調查了農戶在1985年、1996年和2010年時的家庭人口數量。關于農戶收入的計算,筆者首先將農戶2010年的生計系統分解為各種生計方式,如種植作物(水稻、西瓜、香蕉和橡膠的種植)、養殖牲畜和從事非農就業等,進而分別調查各種生計方式的成本和回報,最后將各種生計方式的收益相加得到農戶的家庭收入。在本研究中,所有生計方式的投入和產出,包括農民自己消費的農產品,都依照市場價格進行計算。

筆者調查了曼降村的所有農戶(100戶),其中2戶家庭經歷了較大的變故,未將其納為研究對象。其中1戶在1959年舉家從曼降村移民至老撾,于1989年返回曼降村居住。另外1戶人家的男主人于1996年去世,唯一的女兒也于2001年去世。在筆者調查的時候,家里僅有1位64歲的老婦人和她17歲外孫女共同居住。因此,本研究以曼降村98戶為研究對象。

3 研究結果

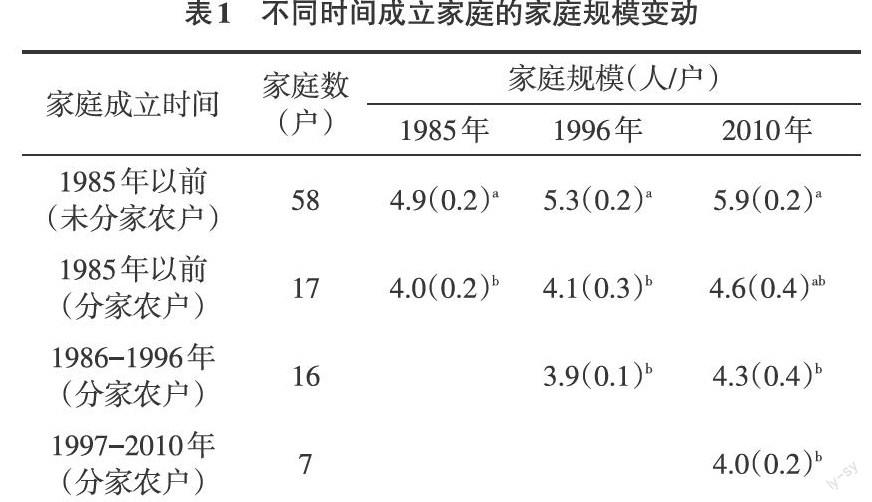

在過去30a中,未分家農戶一直比分家農戶擁有更大的人口規模(表1)。在1985年,未分家農戶平均有4.9人,而分家農戶平均僅有4.0人,兩者差異顯著。在1996年,未分家農戶的平均人口上升至5.3人,在1985年以前就存在的分家農戶的平均人口略升至4.1人,而在1986年和1996年間新成立家庭的平均人口規模僅為3.9人。未分家農戶與分家農戶的人口規模差異顯著,但兩類分家農戶的人口規模差異并不顯著。在2010年,未分家農戶的平均人口上升至5.9人,在1985年以前就存在的分家農戶和在1986年和1996年間成立家庭的平均人口規模也分別上升為4.6人和4.3人,而在1997年和2010年間新成立家庭的平均人口規模僅為4.0人。其中,在2010年時,未分家農戶與1985年以前就存在的分家農戶在人口數量上的差異并不顯著,但與1986年以后成立的分家農戶差異顯著。

值得注意的是,雖然家庭建立時間越長,人口規模越大,但有明顯區別的是未分家農戶與分家農戶人口規模上的差別,而不同時間節點成立的分家家庭在人口數量方面的差異并不顯著。此外,從表1中還可以發現,在過去30a中,該村家庭的人口規模一直呈增大趨勢。

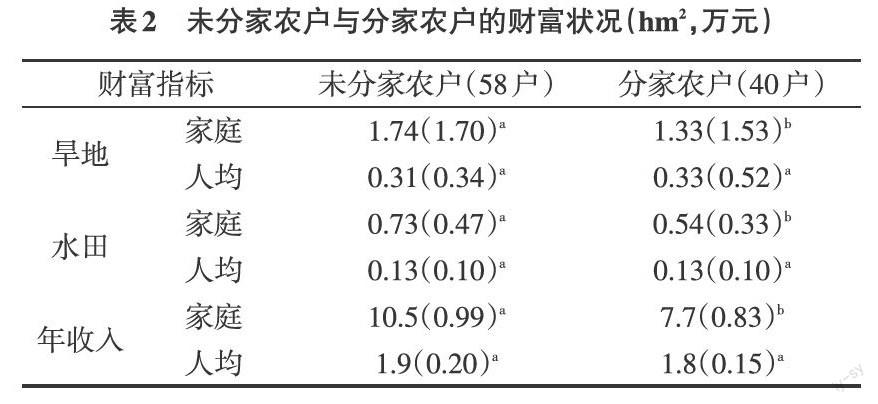

2010年,未分家農戶平均擁有旱地1.74hm2、水田0.73hm2年收入10.5萬元,而分家農戶平均擁有旱地1.33hm2、水田0.54hm2以及7.7萬元,未分家農戶比分家農戶擁有更多的水田、旱地和更高的收入水平,并且差異顯著。然而,在除以家庭人口數后,未分家農戶在2010年平均擁有旱地0.31hm2、水田0.13hm2年收入1.9萬元,而分家農戶平均擁有旱地0.33hm2、水田0.13hm2年收入1.8萬元,在人均上,這兩類家庭的土地占有量和收入水平沒有顯著差異(表2)。

4 結論和展望

在過去30a中,曼降村的家庭人口規模一直呈增大的趨勢,這與全國農村地區家庭人口規模趨勢相反。此外,曼降村在2010年的家庭人口規模也高于全國農村同期的平均水平。曼降村的人口特征固然與少數民族特殊的生育政策(傣族家庭允許生2胎)有關,而傣族成年子輩仍愿與父輩共同居住也是重要原因。2010年,曼降村三代或四代同堂家庭的比例高達70%。在此背景下,家庭建立的時間越長,家庭代際數就越多。相應的,家庭人口數量也就越多。顯然,相比分家農戶,未分家農戶的家庭成立時間更早。在曼降村,未分家農戶三代或四代同堂的比例高達91%,而分家農戶三代或四代同堂的比例僅為40%,這是未分家農戶比分家農戶擁有更大人口規模的原因。

本研究發現,曼降村農戶在分家時對水田和旱地實行的是按人口計算的公平分配。這導致了人口規模較大的未分家農戶擁有更多的土地,但人均上卻與分家農戶沒有顯著差別。雖然曼降村老年人從事的一些生計活動,諸如牲畜養殖、手工制作(做凳子)等,但這些收入在曼降村家庭收入中所占的比例很小。由于香蕉和橡膠等經濟作物種植的高回報率,土地產生的效益在2010年已占全村總收入的90%,而該村土地是按人口實行的公平分配。這導致了未分家農戶在2010年擁有更高的收入水平,但人均上卻與分家農戶沒有顯著差異。因此,西雙版納傣族分家擴大了農戶尺度上的經濟差別,但沒有導致農民個體尺度上的經濟差別。

由于本文所探究的分家事件歷時較長,有些農戶分家已超過40a,分家中的諸多博弈和協商過程,已無法通過田野調查給予準確、詳細的呈現。因而,本研究采用結果反演過程的方式定量地論證分家過程中的公平性問題。本研究僅以一個傣族村落為例,所得結論的可靠性仍需更多的案例加以印證。由于高回報率的熱帶農業,傣族分家時的土地公平分配決定了農民個體間的無差別收入水平。但這樣的狀況在我國其他地區則未必成立。此外,傣族的分家習俗和生育政策在我國不具有普遍意義。在我國城鎮化急速推進以及農村地區生計劇烈變動之際,分家作為能夠深刻影響農戶資本條件的社會事件,是值得學者們進行深入研究的。因此,筆者建議,應盡早開展針對傳統漢族地區,如河南、山東和河北等省份,關于分家模式及其社會經濟影響方面的研究。

參考文獻

[1]ZHANG J D,CAO M.Tropical forest vegetation of Xishuangbanna,SW China and its secondary changes,with special reference to some problems in local nature conservation[J].Biological Conservation,1995,73(3):229-238.

[2]MYERS N,MITTERMEIER R A,MITTERMEIER C G,da FONSECA G A B,KENT J.Biodiversity hot spots for conservation priorities[J].Nature,2000,403:853-858.

[3]GUO H J,PADOCH C,COFFEY K,CHEN A G,FU YN.Economic development,land use and biodiversity change in the tropical mountains of Xishuangbanna,Yunnan,Southwest China[J].Environmental Science and Policy,2002,5:471-479.

[4]LI H M,AIDE T M,MA Y X,LIU W J,CAO M.Demand for rubber is causing the loss of high diversity rain forest in SW China[J].Biodiversity Conservation,2007,16:1731-1745.

[5]ZHANG L,KONO Y,KOBAYASHI S.The process of expansion in commercial banana cropping in tropical China:A case study at a Dai village,Mengla County[J].Agricultural Systems,2014,124:32-38.

[6]李雪婷.北方農村的分家變遷及其闡釋—以山東某村為例[D].武漢:華中科技大學,2011:4.

[7]HARRELL S.Geography,Demography,and Family Composition in Three Southwestern Villages.Davis,D.,Harrell,S.Chinese Families in the Post-Mao Era.Oakland:University of California Press,1993:78.

[8]龔為綱.分家模式與家庭規模的相關分析[J].南方人口,2012a,27(3):13-22.

[9]國務院人口普查辦公室和國家統計局人口和就業統計司.中國2010 年人口普查資料[OL].2010,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm.

[10]代燕,梁海艷.農村家庭結構核心化質疑—基于傣族家庭結構變遷[J].重慶科技學院學報(社會科學版),2012,4:58-60.

[11]龔為綱.中國農村分家模式的歷史變動—基于1990、2000年全國人口普查原始數據的分析[J].青年研究,2012b,4:82-93.

[12]康紹霞.農村留守老人家庭養老問題分析與對策研究[J].甘肅農業,2006,7:111-112.

[13]孫鵑娟,張航空.中國老年人照顧孫子女的狀況及影響因素分析[J].人口與經濟,2013,4:70-77.

[14]申群喜,王世斌,黃金湖.珠三角中青年人的養老負擔及養老觀念分析—以中山市為調研個案[J].社會工作下半月(理論),2009,2:45-47.

[15]楊撫生,曹信邦.構建我國農村養老社會保險體系的思考[J].四川財政,2001,10:6-8.

[16]費孝通.江村經濟[M].北京:北京大學出版社,2012:60.

[17]匡立波.分家:權威,血緣和利益的博弈—以湖南省M村為例[J].湖南文理學院學報(社會科學版),2009,34(1):57-60.

[18]林耀華.義序的宗族研究[M].北京:北京三聯書店,2000:78.

[19]王思穎.新疆農村回族分家習俗的變遷及其對回族社區的影響—米糧泉村社會調查[J].烏魯木齊:新疆大學,2009:14-16.

[20]張元慶.傣族的從妻居和搶婚[J].中央民族學院學報,1982,1:61-64

[21]依拉罕.西雙版納傣族農村婦女在家庭中的地位[J].中國婦女管理干部學院學報,1992,4:44-47.

[22]ZHANG L,KONO Y,KOBAYASHI S,HU H B,ZHOU R,QIN Y C.The expansion of smallholder rubber farming in Xishuangbanna,China:A case study of two Dai villages[J].Land Use Policy,2015,42:628-634. (責編:張長青)