用X線檢查和CT檢查診斷頸椎病的效果對比

郭廣源

(番禺中心醫(yī)院 廣州 番禺 511400)

頸椎病又叫頸椎綜合征,主要分為神經(jīng)根型頸椎病、椎動脈型頸椎病、交感神經(jīng)型頸椎病、頸型頸椎病和脊髓型頸椎病五種類型[1]。此病主要是由于患者頸椎的退行性病變、先天性畸形和發(fā)育性椎管狹窄引起的[2]。頸椎病患者的主要臨床表現(xiàn)為頸部疼痛、背部疼痛、手指發(fā)麻、頭暈、肢體無力、惡心、嘔吐、吞咽困難和視力模糊等。近年來,隨著人們生活節(jié)奏的加快和生活習(xí)慣的改變,頸椎病的發(fā)病人群呈年輕化的趨勢[3]。進(jìn)行X線檢查和CT檢查都是臨床上診斷頸椎病的常用方法。為了進(jìn)一步比較用X線檢查和CT檢查診斷頸椎病的臨床效果,筆者選取我院在2014年10月至2015年10月期間收治的70例頸椎病患者作為研究對象,并進(jìn)行了以下研究,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將我院在2014年10月至2015年10月期間收治的70例頸椎病患者作為研究對象。在這70例患者中,有男性患者38例,女性患者32例。他們的年歲在21歲至75歲之間,平均年歲為43.2±16.1歲。在入院時,他們中有17例患者存在頸部和背部疼痛的癥狀,有13例患者存在頭暈的癥狀,有6例患者處于暈厥狀態(tài),有5例患者存在癱瘓的癥狀,有19例患者存在惡心和嘔吐的癥狀,有10例患者存在視力模糊的癥狀。

1.2 納入標(biāo)準(zhǔn) (1)這些患者的病情均符合頸椎病的臨床診斷標(biāo)準(zhǔn)[4]。(2)年齡在21歲至75歲之間的患者。(3)依從性較好的患者。(4)知情并同意參加本次研究的患者。

1.3 排除標(biāo)準(zhǔn) (1)年齡在21歲以下、75歲以上的患者。(2)合并代謝性骨病的患者。(3)合并精神病的患者。(4)合并語言障礙的患者。(5)處在妊娠期或哺乳期的患者。

1.4 檢查方法 對這70例患者進(jìn)行X線檢查和CT檢查,然后對其進(jìn)行手術(shù)探查,并將其進(jìn)行手術(shù)探查的結(jié)果作為最終的診斷結(jié)果。進(jìn)行X線檢查的方法為:(1)指導(dǎo)患者取仰臥位。(2)使用飛利浦?jǐn)?shù)字化平板X線機(jī)對患者的頸椎部位進(jìn)行檢查。該X線機(jī)的電壓為120KV,電流為120mA。進(jìn)行CT檢查的方法為:使用GE牌螺旋CT掃描儀對患者的頸椎部位進(jìn)行掃描。該CT掃描儀的電壓為120KV,電流為120mA,掃描的層厚和層間距分別為2cm和3cm。

1.5 觀察指標(biāo)[5]觀察并對比用X線檢查和CT檢查診斷頸椎曲度異常、頸椎鉤突增生、頸椎小關(guān)節(jié)骨質(zhì)增生、頸椎間隙狹窄、頸椎骨性椎管狹窄、頸椎椎體后緣骨贅形成、黃韌帶肥厚和頸椎椎間孔狹窄的準(zhǔn)確率。

1.6 統(tǒng)計學(xué)處理 使用SPSS18.0軟件對本次實(shí)驗(yàn)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,計量資料用(±s)表示,采用t檢驗(yàn),計數(shù)資料用(%)表示,采用χ2檢驗(yàn)。P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

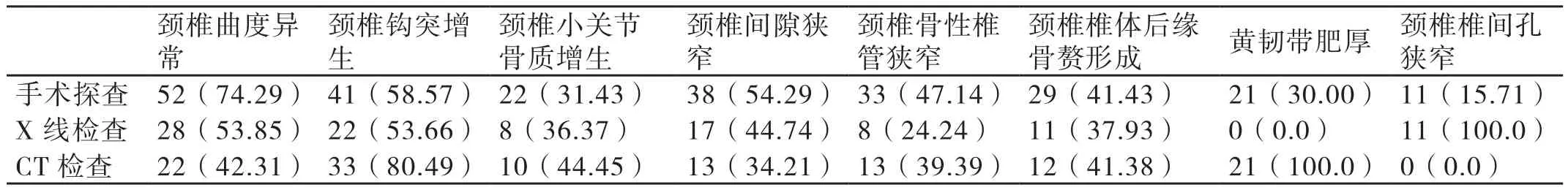

2.1 這70例患者進(jìn)行手術(shù)探查的結(jié)果 進(jìn)行手術(shù)探查的結(jié)果顯示,這70例患者中有52例(占74.29%)患者患有頸椎曲度異常,有41例(占58.57%)患者患有頸椎鉤突增生,有22例(占31.43%)患者患有頸椎小關(guān)節(jié)骨質(zhì)增生,有38例(占54.29%)患者患有頸椎間隙狹窄,有33例(占47.14%)患者患有頸椎骨性椎管狹窄,有29例(占41.43%)患者患有頸椎椎體后緣骨贅形成,有21例(占30.00%)患者患有黃韌帶肥厚,有11例(占15.71%)患者患有頸椎椎間孔狹窄。

2.2 對比用X線檢查和CT檢查診斷不同類型頸椎病的準(zhǔn)確率 經(jīng)手術(shù)探查證實(shí),用X線檢查診斷頸椎曲度異常的準(zhǔn)確率為53.85%(28/52),診斷頸椎鉤突增生的準(zhǔn)確率為53.66%(22/41),診斷頸椎小關(guān)節(jié)骨質(zhì)增生的準(zhǔn)確率為36.37%(8/22),診斷頸椎間隙狹窄的準(zhǔn)確率為44.74%(17/38),診斷頸椎骨性椎管狹窄的準(zhǔn)確率為24.24%(8/33),診斷頸椎椎體后緣骨贅形成的準(zhǔn)確率為37.93%(11/29),診斷黃韌帶肥厚的準(zhǔn)確率為0.0%(0/21),診斷頸椎椎間孔狹窄的準(zhǔn)確率為100.0(11/11)。用CT檢查診斷頸椎曲度異常的準(zhǔn)確率為42.31%(22/52),診斷頸椎鉤突增生的準(zhǔn)確率為80.49%(33/41),診斷頸椎小關(guān)節(jié)骨質(zhì)增生的準(zhǔn)確率為44.45%(10/22),診斷頸椎間隙狹窄的準(zhǔn)確率為34.21%(13/38),診斷頸椎骨性椎管狹窄的準(zhǔn)確率為39.39%(13/33),診斷頸椎椎體后緣骨贅形成的準(zhǔn)確率為41.38%(12/29),診斷黃韌帶肥厚的準(zhǔn)確率為100.0%(21/21),診斷頸椎椎間孔狹窄的準(zhǔn)確率為0.0(0/11)。與用X線檢查相比,用CT檢查診斷頸椎曲度異常、頸椎間隙狹窄和黃韌帶肥厚的準(zhǔn)確率更高,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。與用CT檢查相比,用X線檢查診斷頸椎鉤突增生、頸椎小關(guān)節(jié)骨質(zhì)增生、頸椎骨性椎管狹窄、頸椎椎體后緣骨贅形成和頸椎椎間孔狹窄的準(zhǔn)確率更高,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 對比用X線檢查和CT檢查診斷不同類型頸椎病的準(zhǔn)確率 [ n(%)]

3 結(jié)論

頸椎曲度異常、頸椎鉤突增生、頸椎小關(guān)節(jié)骨質(zhì)增生、頸椎間隙狹窄、頸椎骨性椎管狹窄、頸椎椎體后緣骨贅形成、黃韌帶肥厚和頸椎椎間孔狹窄都是臨床上較為常見的頸椎病[6]。近年來,隨著人們生活節(jié)奏的加快和生活習(xí)慣的改變,頸椎病的發(fā)病人群呈年輕化的趨勢。本次研究的結(jié)果顯示,與用X線檢查相比,用CT檢查診斷頸椎曲度異常、頸椎間隙狹窄和黃韌帶肥厚的準(zhǔn)確率更高。與用CT檢查相比,用X線檢查診斷頸椎鉤突增生、頸椎小關(guān)節(jié)骨質(zhì)增生、頸椎骨性椎管狹窄、頸椎椎體后緣骨贅形成和頸椎椎間孔狹窄的準(zhǔn)確率更高。這與朱清珍等人的研究結(jié)果相似[7]。

綜上所述,用X 線檢查和 CT檢查診斷不同類型頸椎病的臨床效果各不相同。臨床醫(yī)生可聯(lián)合使用這兩種檢查方法診斷頸椎病。

[1]邵麗希,劉巖. X線平片CT、MRI診斷頸椎病的臨床應(yīng)用價值研究[J]. 影像技術(shù),2014,02:25-27.

[2]冉文軍. X線平片、CT及MRI在頸椎病診斷中的比較分析[J].當(dāng)代醫(yī)學(xué),2015,15:76-77.

[3]施向陽. X線平片、CT、MRI診斷頸椎病的臨床應(yīng)用價值研究[A].中華高血壓雜志社.全國高血壓防治知識推廣培訓(xùn)班暨健康血壓中國行海南海口會論文綜合刊[C].中華高血壓雜志社:,2014:1.

[4]朱勁華. 應(yīng)用X線平片、CT及MRI在頸椎病診斷中的對比研究[J]. 哈爾濱醫(yī)藥,2015,01:56-57.

[5]任蓬程. 應(yīng)用X線平片、CT及MRI在頸椎病診斷中的對比研究[J]. 中國醫(yī)藥科學(xué),2013,24:113-114.

[6]劉小雄. X線平片、CT及MRI檢測在頸椎病診斷中的對比研究[J]. 現(xiàn)代診斷與治療,2015,12:2840-2841.

[7]朱清珍. X線平片、CT及MRI在頸椎病臨床診斷中的應(yīng)用價值[J]. 人人健康,2015,24:228.