駐村干部扶貧日志

倒春寒

相洪奇

2016年5月25日? ?星期三? ?陰

都五月末了,晚上還是很涼,真正的倒春寒呀!殊不知,此時的倒春寒,暗藏殺機。

今天上午與村干部李鳳城、周樹生察看、了解了今年杏扁遭災減產的事情。4月17日晚一場小雪,5月16日晚突然降溫,致使正在開花的杏樹凍傷,嚴重影響了結果兒。村前往南的杏樹好一些,山坡前的損失也不大。受災最嚴重的是村子東部和東北部的大面積杏樹,所涉農戶八十多戶,預計今年減少收入近八十萬元,也就是說減產減收一半。要知道,杏扁種植是大田洼的主導產業,是農民的主要收入來源。

多年了,倒春寒一直是杏扁種植的天敵。怎樣解決這個問題,也一直困擾著技術人員。

今晚上網搜索發現,陜西農業大學研發出一種自動噴霧裝置,根據天氣預報,適時放置在杏樹下,一旦氣溫降到零度,便自動打開裝置,改變小氣候,可預防災害。此項成果已申請專利,正在陜西黃土高坡杏農中推廣。

于是就想,今年秋后去考察一下,看看是否適用于大田洼。增收不易,如果能夠保證不減產,豈不是利農、惠農的善事一件?

查看五保戶危房

相洪奇

2016年7月12日? ?星期二? ?雨

雨還在下。

二十多天沒下雨了,這回,莊稼可以喝個飽了。可是,那幾戶住在窯洞里的五保戶情況怎么樣呢?

早上6點多,沒顧上吃早飯,便跟村干部徐清河、李鳳城、岳利兵一起,從西堡到東堡,開始察看大田洼村的4戶五保戶。全村共12戶五保戶,這幾戶房子要差些。

先來到李向俊家。人還沒出來,大小3條狗已經叫喚個不停。院子很大,高高的土墻,窯洞已經破敗。老漢住的改造房,今年新加了一層彩鋼瓦。“不漏,不漏。沒事兒,放心吧!”他的話,更像是對我們的慰藉。

74歲的岳前還住在加固改造過的窯洞里。進門的屋頂上有些洇水,面積不小。大家立即安排人幫他收拾,搬到旁邊的瓦房里去。村干部告訴我,瓦房漏一點兒沒事,就像我們住的村委會漏雨一樣,起碼不會有問題。但是,窯洞如果長時間洇水,個別地方有塌的可能,不能將就。這就是經驗。“還有啥事兒?早說話,早聯系。”“記住,先別回窯洞住了。”這老漢跟智障兒子相依為命,不愛收拾,家里亂得很。

村里的路真是不好走,泥濘不堪,積水又多。他們幾個穿了雨鞋,我沒有。苦了這雙山地鞋。

最后來到村子東邊一戶大院,門鎖著,村主任從西墻豁口處,撥開樹枝進了院。支書去鄰居家借了手電筒。因為口音重,聽了幾遍,我終于“鬧機密”了,房子里有故事:里面住的是一個精神病人,鐵鏈子鎖著,叫寧中四。老主任說:“這個漢子49歲,精神失常多年了,全身毛發,你最好別去看,挺嚇人的。”

我還是決定跟村干部一起進屋看看。大家拿手電仔細察看了三間房子,倒是沒有漏的地方。今年給他蓋好的房子就在旁邊,過一段時間就能搬進去了。

村子大,居住分散,轉完這幾戶已經10點多了。看完后我感觸很深,與大多數農戶比起來,這些五保戶更是艱難。美麗鄉村建設就要拉開序幕了,規劃中的養老院看來很有必要,全村12戶五保戶如果能集中安頓下來,心里也就踏實多了。

大田洼的早晨

康建平

2016年5月10日? ?星期二? ?晴

早晨五時許,大田洼村委會西側的田野里泛起一層白色的霧氣,霧氣貼著地皮慢慢滾動著,空氣中飄蕩著淡淡的泥香,對于農家來說,這種香味是最醇香的,是糧食的味道,也是瓜果的芬芳。

青草瘋長,幾天之間,就蔓延至田間陌上和小路兩旁,如果不是因了水泥馬路的原因,一定會爬到路上,我想“霸道”這個詞就應該是這樣出現的。陽原雨水缺少,今年來得卻也及時恰當,一場雨不需要太大,就能讓這一片黃土高原心滿意足,濕濕的地面,要過一兩天才能干爽下來。

我一大早到地里查看了杏樹,主要是看枝上掛果的情況。4月17日晚上那場小雪的影響真是不小,有的杏果長勢良好,有的卻不盡人意,好在這場雨很有人情味兒,但愿今年的玉米、黍子、小米能有一個好收成。

北方的太陽明晃晃地刺人眼目,綠色在陽光下翠綠翠綠的,讓人心情大好,又是一個清爽天,我們沒有理由不高興。這種天氣,來到這個夏天,想想就會開心,就會把微笑堆在臉上。

向北看,桑干河上也蒸騰起純白色的水霧,證明大地對這場雨的呼應,霧起若煙,覆蓋著田地表層下的種子,種子會因為雨水而發芽、拱土,勢不可擋地生長,希望就在原野,就在心中。

一只野兔子奔跑出來,它看到太陽也會興奮,感受到濕潤的泥土和霧氣彌漫的空氣也會激動,最讓它上心的是那些帶著露珠的嫩嫩的草兒,青蔥干凈且肥美,咀嚼有味,綠汁若滴,那叫一個甘甜!

太陽升起老高了,鳥兒們也飛起來,天空上的翅膀很自由,很讓人羨慕,飛翔是夢,飛翔是美妙的歌兒,人做不到,只能用心想一想。 到地里溜達一圈兒,身上就有滿滿的輕松,一吐為快,氣之不滯,神清氣爽,這樣的早晨,真好。

中心學校的孩子們

李曉宇

2016年4月26日? ?星期二? ?小雨

“老師,老師,您什么時候還來?”

“老師,老師,您一定還給我們上課啊!”

“老師,老師,我們等著您啊!”

這是我離開大田洼中心學校時,聽到最多的話。從班門口到院外,再到學校門口的欄桿前,一雙雙渴望而純凈的眼睛望著我。一轉身,濕潤的眼眶再也忍不住掉下淚來,心中擁有無限感慨。

大田洼村村委會隔壁就是大田洼鄉的中心學校,由于駐村前期工作繁雜,很長時間只是在外略觀未進,感覺孩子不多,院落倒是整潔干凈。直到四月的一天得空兒,我們一行三人前往拜訪,見到了學校的張校長,聊起了學校,聊到了孩子們,勾起了我們心中的情愫。

2014年,張校長來到大田洼之初,校舍基礎不錯,路面卻全是土路,一到下雨天滿是泥濘,孩子們跑起來一身泥。張校長想盡一切辦法到縣里化緣尋求資金,把學校的路面全部硬化,為孩子們創造了良好的學習生活環境。緊接著又發現了新的問題,鄉里就這一所小學,張家溝、朝陽溝、大井頭等村離得遠,孩子吃住都要在學校。家長給孩子的生活費平均每天五六塊錢,孩子們就在學校的小賣部買點辣條之類的小零食當飯,吃方便面都是一種奢侈。學校沒有食堂該怎么辦?校長找到了小賣部的大姐說,這些垃圾食品不能再讓孩子們吃了,長期下去會毀了身體。大姐也很為難,這些東西是不好,可也是花錢進來的,就想著能不能賣完再說。一次升旗儀式結束后,校長用自己的工資買下了小賣部的全部零食,并當著全校師生的面燒毀了。終于,食堂蓋起來了,身體殘疾的小賣部的大姐重回學校,給孩子們做飯,一舉兩得的好事,真心為大田洼能有這樣的校長而感動和自豪。

張校長得知我畢業于河北師范大學,真誠地約我在扶貧工作不忙的情況下,能安排時間給孩子們上課,我立刻應允了下來。利用回石家莊的時間,我采購了彩紙、皺紋紙、剪刀、膠棒等美術用品以及皮筋、跳繩、毽子、足球、扇子、花球等體育、舞蹈用品。只要有時間,我就和孩子們在一起。我常對孩子們說,現在的生活暫時無法完全改變,但是正走在改變的路上!大田洼的未來要靠你們,靠你們用知識去改變!

這里的孩子們讓我永遠難忘,淳樸的心靈,親善的舉動,讓我在不經意間常常收獲感動。那一個個的小臉蛋兒,和那些充滿好奇、閃爍著智慧的黑眼睛,早已深深地烙印在我的腦海中。可以說,經歷了這樣的生活,才知道其中的快樂。真誠地感謝扶貧的這段歲月,讓我擁有了獨特的生活體驗,我將永遠把這段生命經歷當做瑰寶,珍藏在記憶深處。

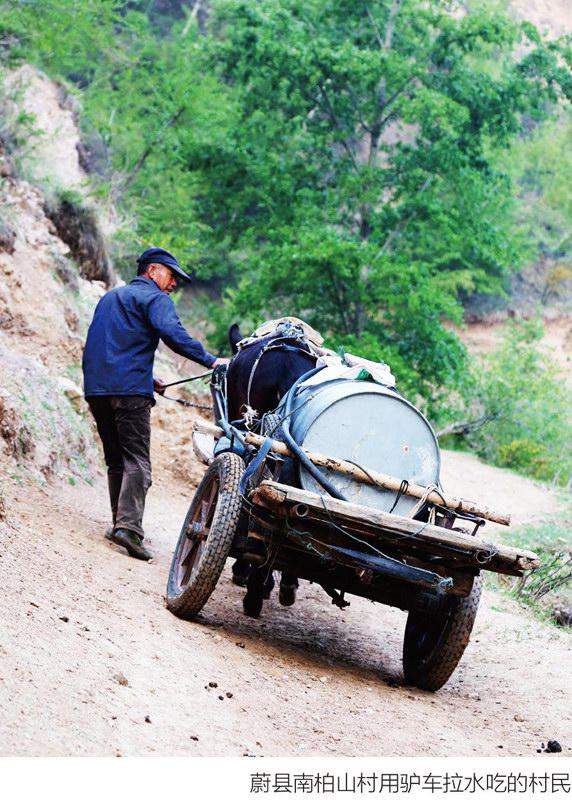

墁坡村的吃水問題

郝建文

2016年6月22日? ?星期三? ?陰

下午,李新組長忙完修改扶貧項目申報的事后,我們倆步行一小時去了墁坡村,這是我們第六次去墁坡了。

在村口山坡上,看到谷場有正加工肥料的村民,拍了些照片,準備往回返時,突然看到一村婦從谷場南側山溝里的小路上挑著水經過,便趕緊抓拍。村婦發現了我們,放下扁擔,沖著我倆便喊:“幫幫我們吧,解決水吧,要不就讓我們搬走吧,搬到哪兒都行。”停了一會兒,又喊道:“你們下來看看吧,看看我們喝的水。”

我和李新組長從坡上的小路朝村婦走了過去。

桶里的水并不滿,而且還很渾濁。她帶著我們朝井走去,到了井旁,便跪在那兒,拿起一根木棍就往下捅,然后拿上來讓我們看。她說,等了半天才打了這么點兒水,從木棍上的水痕跡看,水深還不到一尺。

我仔細觀察,那些水都是從石頭縫里滲出來集在一起的。我們問她,村東深溝里不是有蓄水池嗎?村民們不都是在那兒用驢馱水嗎?你為什么不去那兒弄水?這里這么臟的水能喝嗎?

她說,路太遠,家里沒有驢,不能到東溝里馱水。

突然,她激動地說:“我家老頭兒,在六年前的冬天,為了找驢馱水用的木架子木料,給凍死了。他死后,家里養不起驢,把驢賣了,我只能到這兒來挑水,這兒離村子近,路也好走一些。”

我們問她:“我們曾走訪過一些村民,大多數人不愿意搬遷,擔心搬走了沒有地,不能生存,你不怕嗎?”

她說:“別人能活,我也能活,我可以掃大街,可以到飯館兒洗碗。”

臨離開時,我問她:“你知道我們是干什么的嗎?”

“不知道,我看你們不是這兒的人,我就喊。”我告訴她,我們是駐村工作組的,村里水的事,已經申報了項目,正在等著批,即使項目批不下來,我們也會想辦法解決。

她的喊是發自內心深處的,是非常無助的,聽了真讓人難過。

羊倌學藝

陳曄

2016年8月10日? ?星期三? ?多云

大田洼鄉大井頭村的羊倌徐照軍今年56歲,別看他文化不高,卻是村里的“文化人”和“大能人”。除了放羊種地,還會修理電器,誰家的電器出了故障,或者需要安裝調試,都要“請”他出面。

村里來了工作組,他有了新的事情做。正月里,他帶著工作組入戶調研,一戶戶地走,幫著工作組了解情況。工作組有專業搞攝影的,一直挎著單反相機,不停地照相。他在電影電視里見過記者這樣,生活中還是第一次。工作組進村一段時間后,將拍攝的照片做成了兩塊櫥窗,在村委會院內和屋內展覽。村民看到身邊的人和自己能夠走上墻,照得還那么好,紛紛說,“這像可照好了!”徐照軍看在眼里,“癢”在心里,想著摸摸,又怕給人家弄壞了。

想學攝影的想法在他心里盤桓了許久。有一天,他鼓足了勇氣。工作組同志爽快地答應了,立即把照相機挎在他脖子上,告訴他相機的基本知識和拍攝技巧。徐照軍懂一點兒電器知識,被老師一點撥,就“快速入門”,對相機和照相有了初步的概念。

村里用了十幾年的水井壞了,工作組出錢買了水泵、管子,十幾個人連夜搶修。在這次搶修過程中,徐照軍也實際演練了一把攝影,當了一次“隨軍記者”,拍攝下為村民供水的鏡頭。最初幾張角度不好,不是逆光,就是把人拍到取景器外。在老師的指點下,他調整焦距和角度,拍出了幾張滿意的照片。徐照軍拍攝的《水到村民家,村民喜笑顏開》的照片被扶貧工作組所在單位網站“發表”。

羊倌一下子成了攝影家。

扶貧工作組的到來,給大井頭村帶來了濃厚的文化氛圍,尤其是讓村民們接觸到外界的新東西,羊倌不僅牧羊,還學到了新手藝——攝影。單反相機暫時買不起,但是他的智能手機有這個功能,他可以在放羊的時候隨時拍攝美景,讓自己的生活更加豐富多彩!