面向全生命周期的工廠設備信息分類編碼規則研究

關俊濤 丁金聽 楊建光

摘 要:為了實現工廠建設項目中參建各方的信息傳遞和共享,需要開展面向全生命周期的設備信息分類編碼規則研究。因此,從功能、物理位置、邏輯位置和屬性等方面描述了設備的分類模型,采用了面分法與線分法相結合的分類方法,制訂了滿足全生命周期內設備信息管理要求的編碼規則。目前,基于該規則生成的設備信息編碼已在某卷煙廠建設項目中得到了應用,為工廠全生命周期內設備信息的采集、存儲、查詢、分析和交換等奠定了基礎。

關鍵詞:全生命周期;面分法;線分法;計價規范

中圖分類號:TP391.7 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.01.001

目前,工程建設項目參與者眾多,項目的規模逐漸龐大,包含的信息量巨大,信息傳遞界面繁多且復雜。我國企業在信息化系統建設中會受到各種因素的制約,形成了眾多“信息孤島”,導致不同企業間共享信息的難度增大。隨著企業對信息化建設和管理的重視程度加深,各種管理信息系統不斷出現,而為了滿足信息系統功能需求而設計的相互孤立的信息分類編碼標準便是“信息孤島”產生的原因之一。建立面向全生命周期的工廠設備信息分類編碼規則,實現項目設計、施工和運行維護階段設備信息編碼的傳遞和共享,可為各種管理信息系統的建立提供數據基礎。

要想實現工廠全生命周期內設備信息的管理,就必須基于信息的統一分類和編碼。目前,我國已建立了許多建設信息分類編碼體系,比如工程量清單計價規范、工程定額標準、建筑工程施工質量統一驗收標準、中國圖書館分類法等。然而,這些分類方法是為不同的應用目的而建立的,所涵蓋的建設信息不同,對建設信息的組織方式也不同,難以滿足項目各參與方在不同階段對信息的需求。而國外建立了較為完備的建設信息分類編碼體系,典型的有美國的MasterFormat和Uniformat體系,其分別按構件和工項分類,分別適用于投資靜態核算和進度管理領域。近年來,為實現集成化管理,建設信息分類編碼體系呈現出信息范圍全面化、全方位化、全生命周期化的特點。比如,ISO的建設信息分類體系框架、英國的UNICLASS和北美的OCCS等都致力于將建設項目中包含的所有重要信息納入建設信息分類編碼體系,以滿足各參與方對于不同類型的建設項目在項目的不同階段對信息的需求。然而,這些新型的建設信息分類編碼體系還不完整,也在不斷地修訂和補充。

本文針對工廠建設項目中參建各方信息傳遞、共享的需求,提出了面向全生命周期的工廠設備信息分類編碼規則,并給出了工廠設備信息編碼的設計實例。

1 設備信息分類編碼的要求

一般而言,如果按照某一規則制訂的編碼能標識設備,則該規則可作為設備的分類編碼規則,但采用不同分類編碼規則生成的編碼包含的信息和適用范圍有差異。實現設備信息編碼在工廠全生命周期內的應用時,應滿足以下要求。

1.1 統一的分類規則

在設備分類過程中,應根據項目參建各方的信息需求,并結合相關標準建立統一、穩定的分類規則,保持編碼的穩定性,減少重復編碼。

1.2 良好的分類模型

合理的數據模型是大量信息在編碼數據庫中有序管理的基礎,應建立滿足參建各方信息需求的分類數據模型,以便于分析、統計和指導信息管理工作。

1.3 合適的分類編碼系統

應編制設備在項目內部的唯一編碼,避免“一物多碼”和“多物一碼”現象的出現;控制數據庫規模,提高搜索效率,預留擴充余量,并增加設備類別和設備數量。

2 設備信息分類規則

設備的合理分類是編碼工作的基礎,分類問題中類粒度的選擇與管理信息系統中信息檢索、重用的復雜度有很大關系,合理的分類層次能滿足設備信息管理的各種需求。

2.1 分類方法

信息分類的基本方法有線分法、面分法和混合分類法。采用線分法時,可按選定的多個屬性、特征逐次將分類對象分成相應的層級類目,并形成有層次、逐漸展開的分類體系。線分法的層次明顯、類目關系清晰,符合傳統思維模式,簡單易用。采用面分法可將選定分類對象的多個屬性或特征分成彼此獨立的多個類目,并可根據需要將類目組合形成復合類目。該方法在結構上具有較高的柔性,可按任意類目檢索。混合分類法是指線分法與面分法的組合,適用于復雜的信息分類情況。為了滿足工廠全生命周期內參與各方對信息的需求,本文選用混合分類法。

2.2 分類依據

根據設備的功能和信息應用需求,可將信息分為功能信息、物理位置信息、邏輯位置信息和屬性信息。為了便于檢索、統計和分析,應從各個角度組織信息,以滿足不同的檢索需求。設備信息的分類結構如圖1所示。功能信息分為專業、系統、設備、部件等,類目結構為四級;物理位置信息分為建筑物、分區、樓層、房間等,類目結構為四級;邏輯位置信息分為物理位置、功能、端口等,類目結構為三級;屬性信息分為供應商、設備類型等,類目結構為二級。

2.3 分類過程

設備信息分類以工廠業主方提出的編碼要求為基礎,從而確定編碼對象的范圍;調查企業現行設備信息的分類、編碼情況,并結合相關標準建立設備分類模型;整理、分析收集到的信息,編制索引表格,并消除信息交流中的誤解;從工廠全局、全生命周期的角度,由設計單位、業主方提出初步方案,參建各方共同討論、反復修訂后獲得滿足各方信息需求的分類規則。

3 設備信息的編碼規則

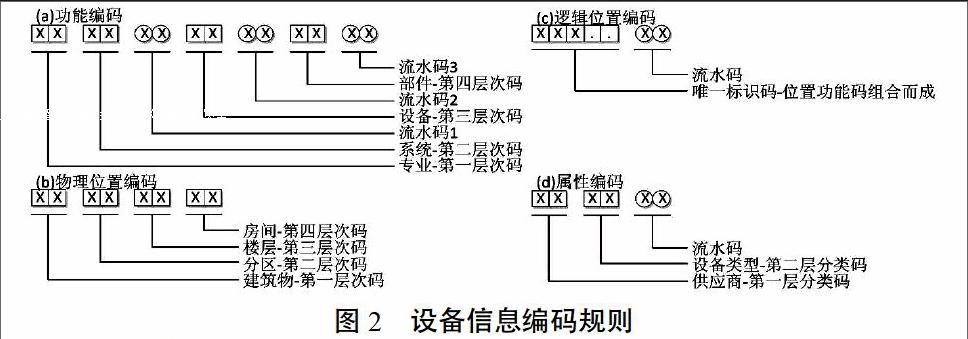

為了降低信息解碼難度,提高計算機處理編碼的效率,設備編碼時應采用結構化的有含義碼。具體而言,應根據設備信息分類規則,分別制訂功能、物理位置、邏輯位置和屬性信息的編碼規則,具體如圖2所示。功能編碼選擇層次碼,并輔以流水碼識別,由第一層次專業、第二層次系統、第三層次設備和第四層次部件組成,為了兼顧人工識別,采用大寫字母與數字混合的編碼形式,格式為01-AA-01-AA-01(-AA-01),僅有一個系統時,系統流水碼可省略,一般僅編碼至設備,部件不編碼,關鍵部件可由工廠方自行編制;物理位置編碼同樣為層次碼,由第一層次建筑物、第二層次分區、第三層次樓層和第四層次房間組成,格式為01-01-01-01,將物理位置編碼與功能編碼組合作為設備在全廠范圍內的唯一標識,并與其他編碼信息關聯;邏輯位置編碼由唯一標識碼與流水碼組合而成,格式為01-01-01-01#01-AA-01-AA-01-AA-01;屬性編碼由第一層次供應商、第二層次設備類型組成,格式為AA-AA-01.值得注意的是,各編碼層次的位數可根據實際情況設定。

4 應用實例

以某卷煙廠建設項目為例,闡述設備信息分類編碼工作的實施過程。

4.1 制訂功能信息分類規則

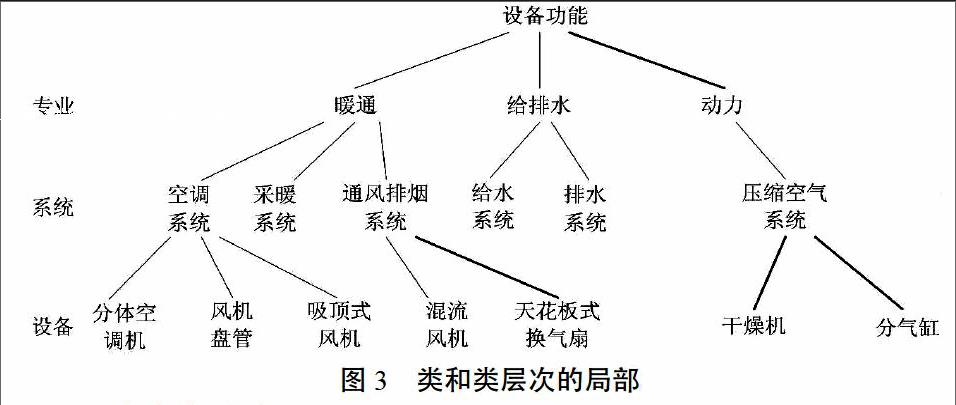

全面收集了卷煙廠建設項目的相關資料,并借鑒相關標準制定了功能信息的分類規則。功能信息分類采用線分法,以設計院制定的專業代號作為第二層類粒度的選取依據,將設備分為工藝、暖通、給排水、環境工程、動力、電氣、自控、智能信息、消防自控、綜合管線、道路、橋梁等大類,并細分每類下包含的系統、設備和部件等,分類局部如圖3所示。根據相關標準和設計習慣生成分類結構的各個層次,專業層和系統層是設備的初次劃分,一般不涉及具體設備;設備層會出現重復現象,即相同設備可歸類于不同的專業、系統中,比如泵、閥等通用設備可應用于多個專業的不同系統中。一般而言,不劃分部件,運營方可根據生產管理需求分類設備的關鍵部件。

4.2 建立索引庫

建立索引庫是分類編碼系統有效應用的基礎。根據建立的設備類層次,參考相關標準建立統一、無冗余的專業、系統、設備索引庫,并消除信息交流中的誤解。需要對新的設備編碼時,只能在索引庫中挑選合適的字段,編碼系統拒絕接受索引庫中不存在的名稱。如果需要在索引庫中增加新的條目,則必須履行嚴格的標準化過程。

建立索引庫時,有以下3種情形:①對于功能相似,但名稱不同的通用類設備,應分析其功能特征,如果其功能特征相同,則歸為一類,并選用同一個編碼;②對于由多個設備組合而成的設備,應依據其主要功能歸入已有分類或建立新索引;③對于專用的工藝設備(應用范圍僅限于某一行業、某個企業),應采用專有字段標記。此外,還需建立工廠內部建構筑物索引庫,從而為物理位置編碼奠定基礎。

4.3 開發信息編碼系統

在制訂分類規則和編制索引庫的基礎上,應根據編碼規則開發設備信息編碼系統,開展設備信息的分類編碼工作。該系統可實現的主要功能有:①制訂適合工廠建設項目的編碼規則,并按照規則自動生成編碼;②可保證所有編碼的唯一性和一致性;③可根據要求統計已編碼對象的各種信息。

圖4為從編碼軟件導出的某建筑物內部動力專業壓縮空氣系統涉及的部分設備編碼。

5 結論

本文從功能、物理位置、邏輯位置和屬性等方面描述了設備信息的分類模型,并采用混合分類方法,以設備的功能為分類依據,選用結構化的有含義碼開展了工廠設備信息的分類編碼工作;以某卷煙廠建設項目的設備信息分類編碼為例,制定了分類編碼規則,建立了索引庫,開發了編碼系統,輔助實現了設備信息分類編碼工作,取得了良好的應用效果。

參考文獻

[1]Chen L,Luo H.A BIM-based construction quality management model and its applications[J]. Automation in Construction,2014(46).

[2]Mignard C,Nicolle C.Merging BIM and GIS using ontologies application to urban facility management in ACTIVe3D[J].Computers in Industry,2014(65).

[3]孫璟璐,張建平.面向建筑全生命周期的BIM應用和研究[J].中國建設信息,2013(11).

[4]胡寰,劉鳳奎.淺談工程項目信息分類及編碼體系研究現狀[J].價值工程,2010(2).

[5]羅文斌,曹彬,魏素巍,等.談建筑產品分類和編碼[J].中國建設信息,2010(20).

[6]蘆思文.基于建筑信息分類體系的建設項目工作分解結構研究[D].南昌:華東交通大學,2011.

〔編輯:張思楠〕