一個(gè)貧困村的脫貧對(duì)策

張若超

練家坪村是甘肅涇川縣涇明鄉(xiāng)的一個(gè)典型貧困村,也是甘肅廣播電視大學(xué)的雙聯(lián)村。經(jīng)過(guò)兩年多的幫扶工作,該村的面貌發(fā)生了顯著變化。本文通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和實(shí)際走訪的形式,深入分析了該村的現(xiàn)狀和導(dǎo)致貧困的原因,同時(shí)結(jié)合兩年多來(lái)雙聯(lián)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提出了解決貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的對(duì)策建議,對(duì)未來(lái)改變甘肅貧困地區(qū)的面貌有一定的啟示和指導(dǎo)意義。

貧困現(xiàn)狀

練家坪村地處涇明鄉(xiāng)東部半山腰處,是典型的隴東黃土高原溝壑區(qū),平均海拔1000米,年均氣溫8?12℃,年降水量500mm,年日照時(shí)數(shù)2300小時(shí),屬于半干旱、半濕潤(rùn)型氣候。離較為繁華的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城較遠(yuǎn),距涇明鄉(xiāng)政府10公里,距涇川縣36公里。該村共轄5個(gè)村民小組,分別是毛家山組、南頭組、練家組、坪里組和吊莊組,共計(jì)148戶597人,有耕地面積2936畝,人均耕地面積2.97畝。近年來(lái)因發(fā)展果樹(shù)種植,大量耕地被征用,人均糧地面積降到1.43畝。

通過(guò)入戶走訪和填寫問(wèn)卷的形式,發(fā)現(xiàn)練家坪村農(nóng)戶的貧困現(xiàn)狀呈現(xiàn)出如下特征:

一是村民居住生活環(huán)境較差。

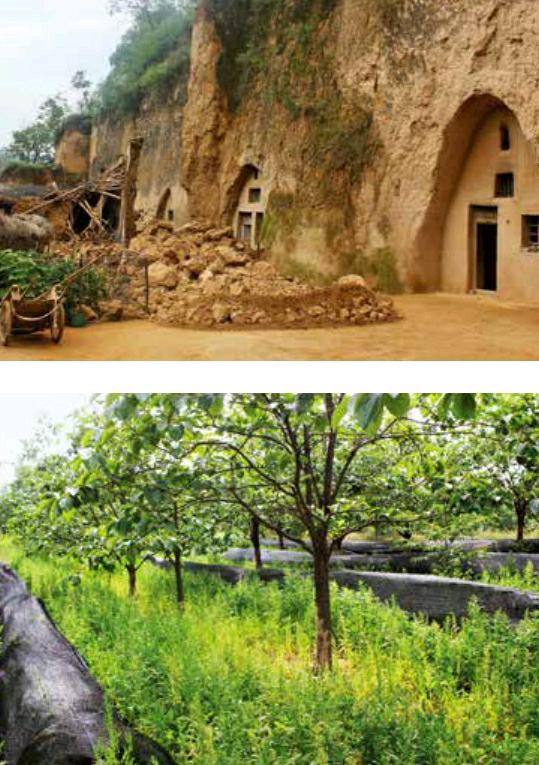

該村飲水困難,交通不便,通訊、住房等基礎(chǔ)設(shè)施依然落后。雖然自來(lái)水管已經(jīng)通到每家每戶,但受地勢(shì)、灌溉、水壓等因素影響,供水情況極不穩(wěn)定,村里大半年都處于無(wú)水狀態(tài);村中僅有的一條村道是自然形成的土路,晴天是漫天灰,雨天又是一路泥,汽車很難通行,交通極不便利;住房問(wèn)題基本解決,但是村中仍有40%以上的農(nóng)戶生活在窯洞中,住房條件依然落后。

二是村民收入結(jié)構(gòu)單一,收入水平不高。

通過(guò)走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn),練家坪村家庭收入結(jié)構(gòu)較為單一,收入水平不高。有70%的家庭收入主要靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和外出打工,而且收入水平不高。以練家坪村的文書、生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)為例,他們除了安排自家農(nóng)業(yè)生產(chǎn),每年協(xié)助鄉(xiāng)政府完成各項(xiàng)工作,能拿到1400元的年收入外,其余大部分家庭的勞動(dòng)力都是農(nóng)忙種地,農(nóng)閑時(shí)外出打零工來(lái)維持生計(jì)。練家坪村所有農(nóng)戶都享受到了糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼等各項(xiàng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼,但對(duì)于貧困補(bǔ)助,由于政策名額的限制,雖然村里大部分人處于國(guó)家扶貧標(biāo)準(zhǔn)(2300元)以下,但享受貧困補(bǔ)助的僅僅是少部分人。

三是村民支出多,負(fù)擔(dān)重。

首先,生產(chǎn)性支出較大。在練家坪村,平時(shí)的糧食蔬菜基本能夠自給,生活支出相對(duì)較小,但是生產(chǎn)性支出較大,每年購(gòu)買種子、農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)資料要花去大部分家庭一年的積蓄。其次,醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)重。雖然國(guó)家和政府出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策來(lái)解決農(nóng)村“看病難、看病貴”問(wèn)題,但是農(nóng)戶的醫(yī)療支出依然占據(jù)他們收入的一大部分,甚至有少數(shù)家庭因病而使家里債臺(tái)高筑,生活非常困難。第三,人情禮節(jié)支出。人情禮節(jié)支出也成為該村的一部分家庭支出,但占比不大。最后,為子女成家、買房子支出較大。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),部分家庭的積蓄幾乎都用于子女成家,買房子。

脫貧對(duì)策

自然條件較差。自然條件惡劣一直是導(dǎo)致我國(guó)貧困地區(qū)落后的重要原因。練家坪村位于半山腰上,交通不便,又常年缺水,加之惡劣的自然氣候環(huán)境,使得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率低下,種植業(yè)、畜牧業(yè)很難發(fā)展壯大。每年的3月份正是春耕的黃金時(shí)間,而練家坪村卻很少降雨。作為雙聯(lián)單位的甘肅廣播電視大學(xué)在2013年3月和當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府的干部一起參與了該村的抗旱工作;而在2013年8月份,僅僅3天時(shí)間,練家坪的降雨量達(dá)到800mm,造成了嚴(yán)重的洪澇,給即將成熟的農(nóng)作物帶來(lái)慘重的損失。這種惡劣的自然氣候條件導(dǎo)致該村農(nóng)業(yè)發(fā)展緩慢,莊稼收成不好,農(nóng)業(yè)收入極不穩(wěn)定。

家庭規(guī)模小,勞動(dòng)力匱乏且勞動(dòng)力素質(zhì)普遍不高。該村家庭小型化、核心化的趨勢(shì)較為明顯。而該村人均耕地面積較大,勞動(dòng)力相對(duì)匱乏。同時(shí)勞動(dòng)力受教育時(shí)間短,文化素質(zhì)普遍低下。問(wèn)卷調(diào)查中,練家坪村大多數(shù)人僅是小學(xué)文化程度,有少部分完成初中學(xué)業(yè),僅有幾人是高中文化。勞動(dòng)力匱乏加之文化素質(zhì)不高,對(duì)于推動(dòng)該村農(nóng)村社會(huì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)進(jìn)步和農(nóng)民生活水平的提高極為不利。

政策銜接不夠。由于該村地處偏僻地區(qū),政府無(wú)論是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還是基本生活保障方面,都很難優(yōu)先考慮到這些貧困地區(qū)的人口。當(dāng)?shù)卣诋a(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中沒(méi)有充分考慮該村的實(shí)際情況和村民意見(jiàn),導(dǎo)致農(nóng)民的積極性不高,很多好的項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)展起來(lái)。如練家坪村在鄉(xiāng)政府的帶動(dòng)下種植果樹(shù),試圖通過(guò)果樹(shù)產(chǎn)業(yè)來(lái)提高農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入,但是實(shí)踐的效果不好,從鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部到村干部直至村民,積極性都不高,甚至有部分人持有消極、質(zhì)疑的態(tài)度,這個(gè)產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有成為該村的致富項(xiàng)目。

通過(guò)詳細(xì)分析練家坪村的現(xiàn)狀和導(dǎo)致貧困的原因,甘肅省廣播電視大學(xué)作為該村的雙聯(lián)單位,從實(shí)際出發(fā),用兩年多的時(shí)間從以下幾方面著手,來(lái)改變練家坪村的貧困狀況。

首先,抓住問(wèn)題的關(guān)鍵,改善該村的基礎(chǔ)設(shè)施條件,解決吃水難,行路難的問(wèn)題。水是生命之源,也是徹底改變?cè)摯遑毨У年P(guān)鍵因素之一,甘肅省廣播電視大學(xué)積極制定扶貧計(jì)劃,發(fā)揮與省市相關(guān)單位聯(lián)系較廣的優(yōu)勢(shì),起草項(xiàng)目文件,申報(bào)項(xiàng)目資金,并全力落實(shí)項(xiàng)目。為練家坪完成道路硬化6.9公里,修建小高抽人飲工程,徹底改變了該村的飲水難題,解決了多年的交通不便現(xiàn)狀,為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生活水平的提高奠定了基礎(chǔ)。

其次,因地制宜,充分發(fā)揮該村的優(yōu)勢(shì),發(fā)展適合的產(chǎn)業(yè)。考慮到該村勞動(dòng)力不足,但人均耕地面積相對(duì)較多的情況,省廣播電視大學(xué)在該村建成了雙聯(lián)養(yǎng)雞示范園,親自帶領(lǐng)農(nóng)民實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、生態(tài)化的養(yǎng)殖,并鼓勵(lì)村民發(fā)展集體經(jīng)濟(jì),提高農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入。同時(shí)考慮到該村已有部分果樹(shù)產(chǎn)業(yè),決定引進(jìn)適合的果樹(shù)品種,新增果樹(shù)種植800畝,充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民的積極性,通過(guò)前期基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),為后續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利條件。

第三,提高勞動(dòng)力素質(zhì)。充分利用省廣播電視大學(xué)的教育資源優(yōu)勢(shì),在該村開(kāi)展了多次農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)課程,并聘請(qǐng)專家教授深入田間地頭為村民解決種、養(yǎng)殖方面的問(wèn)題,結(jié)合農(nóng)民自己的經(jīng)驗(yàn),真正實(shí)現(xiàn)科學(xué)、高效的種養(yǎng)殖。

第四,對(duì)少數(shù)條件極其惡劣的農(nóng)戶進(jìn)行易地搬遷。該村有近40戶家庭居住環(huán)境惡劣,通過(guò)和村民溝通協(xié)商,決定將他們搬遷至基礎(chǔ)設(shè)施較好、交通便利的地方。

第五,與各級(jí)政府積極協(xié)商,進(jìn)一步完善農(nóng)村以養(yǎng)老、低保、醫(yī)保為主的各種政策性保障體系,對(duì)于家庭非常困難且沒(méi)有勞動(dòng)能力的家庭實(shí)行建檔立卡制度,并按時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼,實(shí)現(xiàn)這些家庭的生活保障。

脫貧啟示

現(xiàn)代社會(huì)中,無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家,貧困現(xiàn)象普遍存在。我國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家,曾有過(guò)苦難深重的過(guò)去,改革開(kāi)放以來(lái),特別是80年代中期開(kāi)始,貧困問(wèn)題普遍得到有效解決,但區(qū)域性、條塊性貧困問(wèn)題依然嚴(yán)峻,農(nóng)村貧困呈現(xiàn)小集中、大分散的態(tài)勢(shì),扶貧任務(wù)十分繁重。甘肅素以“隴中苦瘠甲天下”而聞名,貧困問(wèn)題是困擾甘肅國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要原因之一。而貧困地區(qū)最大的特點(diǎn)就是“邊緣性”,它們遠(yuǎn)離國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心,自然環(huán)境惡劣、交通不便、基礎(chǔ)設(shè)施落后、飲水困難、醫(yī)療衛(wèi)生保障差、勞動(dòng)力素質(zhì)低下。本文通過(guò)深入調(diào)查研究練家坪村每一戶的家庭情況,總結(jié)了該村貧困的表現(xiàn)形式和存在的突出問(wèn)題,有針對(duì)性地提出了解決練家坪貧困問(wèn)題的基本對(duì)策和措施辦法。練家坪的貧困現(xiàn)狀,是甘肅乃至全國(guó)千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)貧困村和貧困人口的縮影,具有典型性、代表性,對(duì)我們解決貧困問(wèn)題有一定的指導(dǎo)意義和啟示。

首先,要改變貧困現(xiàn)狀,必須進(jìn)行深入調(diào)查研究、全面分析,科學(xué)制定規(guī)劃,是解決貧困問(wèn)題的前提條件。情況明才能做到?jīng)Q心大,措施可行。解決貧困問(wèn)題,要定位清晰,借助雙聯(lián)行動(dòng)逐村分析貧困形成的原因,制定解決貧困的辦法,以及實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目和具體步驟。要一村一村地制定科學(xué)可行的規(guī)劃,一戶一戶地研究科學(xué)可行的項(xiàng)目,確定幫扶干部并建檔立卡,真正做到致貧原因、扶貧對(duì)象明明白白,扶貧措施、項(xiàng)目確實(shí)可行,富有成效。

其次,突出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),努力改變生產(chǎn)生活條件是解決貧困問(wèn)題的關(guān)鍵。農(nóng)民行路難、飲水難、看病難、上學(xué)難等問(wèn)題,無(wú)疑是制約脫貧的最大“瓶頸”。加快農(nóng)村道路硬化,并使之網(wǎng)絡(luò)化;加快飲水設(shè)施建設(shè);加快鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)和醫(yī)務(wù)人員配置培訓(xùn),使農(nóng)民小病不出鄉(xiāng)村,大病不出縣城;確實(shí)鞏固九年義務(wù)教育成果,積極推進(jìn)9+3高中教育的普及;加快農(nóng)村危房改造等等,真正做到“水、電、路、房、醫(yī)、教、田、林、氣(沼氣)”八到農(nóng)家,使貧困村的基礎(chǔ)條件得到根本改變,是解決貧困問(wèn)題的關(guān)鍵。

第三,著力培育產(chǎn)業(yè),下決心增加農(nóng)民收入是解決貧困問(wèn)題的核心。貧困問(wèn)題說(shuō)一千道一萬(wàn),核心的核心集中體現(xiàn)在農(nóng)民收入上。農(nóng)民除了政策性補(bǔ)助和工資性收入外,最現(xiàn)實(shí)、最關(guān)鍵的是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),提高其土地利用率、收益率和貢獻(xiàn)率。做到以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以效益為重點(diǎn),加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn),產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng);提高加工能力,努力增加附加值;按照你無(wú)我有,你有我多,你多我優(yōu)的方略,研發(fā)開(kāi)拓新產(chǎn)品,增加市場(chǎng)份額,真正使農(nóng)民在發(fā)展產(chǎn)業(yè)中增加收入。

第四,培育新型農(nóng)民,提高勞動(dòng)技能,是解決貧困問(wèn)題的治本之策。新農(nóng)村建設(shè)的關(guān)鍵是新型、現(xiàn)代化農(nóng)民的培養(yǎng),挖窮根的關(guān)鍵也是農(nóng)民勞動(dòng)素質(zhì)的提高和勞動(dòng)技術(shù)的提升。具體來(lái)說(shuō)應(yīng)突出轉(zhuǎn)移性就業(yè)技能的培訓(xùn)。充分利用現(xiàn)有的培訓(xùn)機(jī)構(gòu),瞄準(zhǔn)相對(duì)緊缺的用工崗位,對(duì)農(nóng)村初中畢業(yè)未上高中,高中畢業(yè)未上大學(xué)的“兩后生”等新增勞動(dòng)力,進(jìn)行從事二、三產(chǎn)業(yè)為主的技能培訓(xùn),改變他們?nèi)缤篙吥菢印懊娉S土背朝天,一年四季汗不干”的命運(yùn)。同時(shí),努力培養(yǎng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),培養(yǎng)職業(yè)農(nóng)民,提高其從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的能力,建設(shè)一支強(qiáng)大的新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)伍。

第五,進(jìn)一步完善農(nóng)村以養(yǎng)老、低保、醫(yī)保為主的各種政策性保障體系,是杜絕返貧問(wèn)題的防火墻。針對(duì)貧困村老無(wú)所養(yǎng)、病無(wú)所醫(yī)實(shí)際,小災(zāi)小返貧,大災(zāi)大返貧,無(wú)災(zāi)也有15%左右的人返貧的嚴(yán)峻形勢(shì),國(guó)家一定要健全和完善城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、全國(guó)一體化的養(yǎng)老、低保、醫(yī)療等各種生活保障體系,積極提高標(biāo)準(zhǔn),改變現(xiàn)在的低保實(shí)為“低補(bǔ)”的現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)同標(biāo),全國(guó)一體化,真正做到老有所養(yǎng),病有所醫(yī),困有所濟(jì),解除特困群眾的后顧之憂,返貧之慮。