淮河流域污染的“行政邊界效應”與新環(huán)境政策影響

淮河流域污染的“行政邊界效應”與新環(huán)境政策影響

李靜,陶璐,楊娜

(合肥工業(yè)大學經濟學院,安徽合肥230601)

摘要:本文基于淮河流域2004-2013年國控重點監(jiān)測斷面周數據,運用OLS法和最鄰近匹配方法(NNM,Nearest Neighbor Matching)考察地級市行政邊界對河流污染的影響。研究表明,淮河流域行政邊界下游比上游污染更為嚴重,“行政邊界效應”分別達到-13.764%(DO,溶解氧)、46.453%(COD,化學需氧量)和145.736%(NH3-N,氨氮)。使用雙重差分法檢驗了 “十一五”和“十二五”環(huán)境政策對淮河流域跨界污染問題的影響,發(fā)現(xiàn)納入考核范圍的COD的“行政邊界效應”在“十一五”后期才有所改善,“十二五”政策則顯著緩解了約束性指標COD和NH3-N的“行政邊界效應”。研究對于打破淮河流域各地級市“逐底競爭”的考核機制、制定更為合理的考核辦法、鼓勵地級市間環(huán)境合作治理都有重要的現(xiàn)實價值。

關鍵詞:最鄰近匹配法;河流污染;行政邊界效應;雙重差分法;環(huán)境政策

收稿日期:2014-10-08修回日期:2015-05-26

基金項目:國家自然科學基金資助項目(71103057;71473068)。

作者簡介:李靜(1978-),男,安徽渦陽人,合肥工業(yè)大學經濟學院副教授,經濟學博士,研究方向:區(qū)域經濟學、資源與環(huán)境經濟學、數量經濟學。

中圖分類號:F062.2

文獻標識碼:A

文章編號:1002-9753(2015)06-0091-12

Abstract:Based on the state key monitoring sections’ weekly data of Huaihe River Basin from 2004 to 2013,we apply OLS regression and nearest neighbor matching method,and test the effect of municipal administrative boundary on rivers’ pollution.It turns out that the pollution level at the boundary downstream monitoring sites is higher than that at the boundary upstream monitoring sites,and the “administrative boundary effect” is-13.764%(DO),46.453%(COD),145.736%(NH3-N).We research the influence of “11th Five-Year Plan” and “12th Five-Year Plan” on Huaihe River Basin transboundary pollution with the method of Difference in Difference(DID),and find that “boundary effect” of COD which is brought into “11th Five-Year Plan” eases later.After bringing NH3-N into “12th Five-Year Plan”,“boundary effect” of COD and NH3-N significantly reduce.The research is of great practical significance to break the assessment mechanism of local “race to bottom”,draft a more reasonable assessment method,and encourage cooperative governance cross river environment problems etc.

The “Administrative Boundary Effect” of the Huaihe

River Basin Pollution and the Environmental Policy Effect

LI Jing,TAO Lu,YANG Na

(SchoolofEconomics,HefeiUniversityofTechnology,Hefei230601,China)

Key words:nearest neighbor matching method;rivers’ pollution;administrative boundary effect;Difference in Difference;environmental policy

一、引言

跨界河流污染問題有很強的負外部性,行政邊界上游地區(qū)排污的治理成本往往由下游地區(qū)承擔。研究表明,行政邊界下游地區(qū)的河流污染程度遠遠高于上游地區(qū),解決這一問題需要各主體共同治理,而管轄權的分割導致各主體產生利益沖突,從而引發(fā)“搭便車”行為(Sigman,2002[1];Missfeldt,1999[2])。

淮河流域地跨河南、安徽、山東、江蘇4省35個地市,面積近27.47萬km2,地形以平原為主,總人口超過1.8億,是中國人口最為稠密的地區(qū)之一,也是中國三大主要的糧食產區(qū)和商品糧生產基地之一。淮河流域同時承擔著糧食生產和工業(yè)發(fā)展的雙重任務,工業(yè)發(fā)展相對于農業(yè)發(fā)展較為滯后,糧食增產需求和工業(yè)發(fā)展壓力加重了淮河流域污染程度。根據國家環(huán)保部的資料顯示,淮河是我國七大水系中污染最為嚴重的水系,主要污染物為氨氮、COD、高錳酸鉀和總磷等。國內學者就淮河流域水污染原因進行多個層面的研究,并提出一些解決對策(趙來軍,2004[3];黃濤珍和宋勝邦,2013[4]),但鮮有文獻關注河流行政邊界上游對下游污染的程度及作用機制;此外,中國行政體制多強調下級對上級的負責機制,而“十一五”和“十二五”期間,中央政府將COD和NH3-N納入約束性指標,把政府官員的考核、晉升與污染指標聯(lián)系起來,這一新變化可能會影響淮河流域各地市的減排努力,進而影響到“行政邊界效應”,但國內缺少對此實證檢驗的文獻。

此外,相比于其他水系,淮河流域也具有較明顯的特殊性:其涵蓋的支流眾多,流經諸多農耕區(qū)和工業(yè)區(qū),更易受到“行政邊界效應”的威脅。為了監(jiān)測淮河流域水質狀況,環(huán)保部在地級市交界處設置了多個國控自動水質監(jiān)測站,這為更好地觀測水質提供了良好的數據支撐,也為本文研究淮河流域地級市的“行政邊界效應”和環(huán)境政策效果提供了可能。

本文利用2004-2013年環(huán)保部淮河流域重點斷面水質自動監(jiān)測站4項指標(pH值、溶解氧、化學需氧量、氨氮)的周監(jiān)測數據,通過實證分析,從地市級層面探討這一現(xiàn)象的普遍性。為了彌補OLS可能存在的計量問題,利用最鄰近匹配法(NNM)考察了淮河流域河流污染的“行政邊界效應”;結合節(jié)能減排政策把COD和NH3-N納入地方官員晉升考核標準,利用雙重差分法研究了“十一五”和“十二五”環(huán)境政策變化對淮河流域河流污染“行政邊界效應”的政策影響。文章區(qū)別于同類研究的主要創(chuàng)新之處在于:一是詳細區(qū)分了邊界的上游對下游的污染效應,而不是像多數文獻籠統(tǒng)地把邊界監(jiān)測數據都稱為“邊界效應”,以此來研究上游邊界監(jiān)測點和下游邊界監(jiān)測點水質的差別;二是行政區(qū)域的劃分具體到地市級,而不是僅以省區(qū)為籠統(tǒng)的考察對象;三是以往研究往往關注省級官員晉升機制可能對邊界污染效應的影響,而本文更多地從地市級官員的晉升壓力角度來闡述其影響。

本文的結構安排如下:第二部分是文獻綜述,從國際和國內兩個角度概括相關研究成果并進行文獻述評;第三部分是理論機制與研究假說;第四部分是研究設計,包括數據描述性統(tǒng)計和模型介紹;第五部分是淮河流域“行政邊界效應”的檢驗;第六部分是環(huán)境政策對“行政邊界效應”影響的雙重差分檢驗和穩(wěn)健性檢驗;第七部分是結論及政策啟示。

二、文獻綜述

國外研究較早發(fā)現(xiàn)跨國間河流,甚至一國不同行政區(qū)之間的河流都存在著跨界污染。跨界河流污染的負外部性使流域水質惡化(Gray和Shadbegian,2004[5])。Sigman(2005)研究發(fā)現(xiàn)美國各州行政分權使下游水質指數降低4%,每年產生1700萬美元的治理成本[6]。解決跨界河流污染的途徑之一是政府出臺相應的監(jiān)管政策。Doonana等(2005)[7]和Laplante(1996)[8]研究發(fā)現(xiàn)政府的監(jiān)管是影響造紙業(yè)改進環(huán)境績效的最重要因素。Povilanskas等(2014)以俄羅斯與立陶宛邊界湖為例,指出水環(huán)境綜合治理依賴于政府高層的支持以及政府間的竭誠合作[9]。

由于中國特殊的地方競爭格局,官員晉升標準主要與當地經濟增長水平掛鉤。Wang和Zhou(2006)研究得出企業(yè)排污成本低、當地政府的縱容以及行政分割體制是水污染治理機制效率低下的原因[10]。針對跨界河流污染治理問題,Dasgupta等(2001)以長江流域為研究對象發(fā)現(xiàn)政府監(jiān)管可以提高工業(yè)企業(yè)的環(huán)境績效[11]。施祖麟(2007)[12]以江蘇、浙江邊界水污染治理為例,發(fā)現(xiàn)“條塊管理體系”能有效改善這一問題。李勝和陳曉春(2011)認為中央政府有必要增強政策威脅的置信度,提高監(jiān)督和懲治水平[13]。Zheng Siqi等(2013)認為地方政府應增加信息透明度,通過重復博弈建立行政區(qū)間的流域合作治理機制[14]。

多年來淮河流域的水污染問題始終非常突出,治理效率低下,突發(fā)性水污染事故頻發(fā)(趙楠等,2009[15];蔣艷,2011[16];李慶玉,2013[17])。譚炳卿等(2005)分析1995-2004年淮河流域省界監(jiān)測斷面歷年水質變化情況,發(fā)現(xiàn)省界斷面污染嚴重[18]。得出類似結論的還有周亮等(2013),他們發(fā)現(xiàn)淮河流域水污染防治能力存在著顯著的空間差異,流域整體防治能力東部高于西部,干流高于支流,下游高于中上游,流域經濟發(fā)達的平原地區(qū)防治能力高于經濟欠發(fā)達的山地丘陵地區(qū)[19]。趙來軍(2004)分析了現(xiàn)行的比例配額管理機制在解決淮河流域跨界水污染糾紛中存在的問題,并提出合作協(xié)調管理機制能更好地解決流域跨界水污染問題[20]。黃濤珍和宋勝幫(2013)建立了基于關鍵水污染因子的淮河流域生態(tài)補償標準測算模型,以淮河流域界首沙潁河橋省界監(jiān)測斷面為例進行了生態(tài)補償標準和生態(tài)補償資金的實證分析[21]。

綜上,國外對于跨境河流污染的研究主要集中于檢驗跨界河流的“搭便車”行為的存在性。多數實證研究多以詳實的監(jiān)測點數據和檢驗模型回答了確實存在顯著的河流污染的“邊界效應”問題。只有少數研究評價了政府監(jiān)管政策對于跨界河流污染的影響。對中國跨界河流污染和淮河流域水污染問題的研究多圍繞這一現(xiàn)象的產生原因及改善措施,但是沒有從實證方面分析是否真正存在河流下游比上游污染更為嚴重的“邊界效應”問題以及“邊界效應”的大小,也缺乏關于新環(huán)境政策對“邊界效應”實施效果的專門研究。由于淮河流域社會、經濟和自然條件的特殊性,還未有文獻從實證方面探討淮河流域污染的“行政邊界效應”及其影響機制。本文嘗試對此進行增加價值的研究。

三、理論機制與研究假說

(一)淮河流域水污染治理進程和水質監(jiān)測制度

20世紀90年代以來,淮河流域的水污染問題日益嚴重,政府采取了一系列治理措施。“十五”期間,淮河流域確定了污染物排放總量控制目標,2006年初下發(fā)了《淮河流域“十一五”防治規(guī)劃》。“十五”和“十一五”期間,流域水質總體得到改善,但是水污染問題依舊嚴峻。《淮河流域水污染防治“十二五”規(guī)劃編制大綱》明確提出在“十二五”期間將氨氮污染防治作為核心任務。但是從目前的監(jiān)測狀況來看,淮河流域的水污染問題并沒有得到根本改善。

為實現(xiàn)淮河流域水質連續(xù)監(jiān)測和遠程監(jiān)控,解決跨行政區(qū)域的水污染事故糾紛,截至2013年,環(huán)保部在淮河流域共建立了27個國控水質自動監(jiān)測站,分布于17個地級市,且全部位于地市邊界。監(jiān)測點是否位于行政邊界不是完全的地理位置問題,而是一種有選擇的決策行為。這些國控監(jiān)測站點受中國環(huán)境監(jiān)測總站統(tǒng)一管理,數據監(jiān)測和報送均不受地方政府的干預,在一定程度上保證了數據的獨立性和真實性。同時,淮河四省環(huán)境監(jiān)測中心站以及重要流域地級市的環(huán)境保護監(jiān)測站也定期組織對淮河干流以及洪汝河、沙潁河等支流的邊界河流斷面和敏感斷面的預警監(jiān)測工作。

(二)地市競爭、官員晉升機制與邊界污染

自中央政府實施財政分權改革以來,地方政府為實現(xiàn)本區(qū)域的經濟增長展開了激烈的競爭。近年來,淮河流域各地市級官員為實現(xiàn)經濟的趕超,大力發(fā)展工業(yè),給水資源帶來了巨大的壓力。各地級市官員的競爭和晉升考核主要與經濟增長績效掛鉤,環(huán)境績效對地市官員的晉升影響甚微,相比省級官員,地市級官員偏年輕化,晉升年齡限制給地市級官員帶來更大的經濟增長壓力,導致地市官員更關心可量化的經濟績效,而忽視環(huán)境保護,甚至以犧牲環(huán)境為代價來實現(xiàn)轄區(qū)內的經濟增長(楊海生等,2008[22])。經濟增長和環(huán)境之間的矛盾致使地方競爭和跨區(qū)域的河流治理產生沖突。

在行政邊界上,由于上游地市的污染只對下游地市產生負面影響,卻能給本轄區(qū)帶來經濟效益,因此邊界上游的地級市官員為了實現(xiàn)轄區(qū)經濟增長和個人政治晉升,會通過降低環(huán)境標準、加大排污量來促進工業(yè)發(fā)展,而治污成本卻由下游地級市承擔,易導致上下游的跨界污染問題。至此,本文提出:

假說1:淮河流域跨界河流在地級市邊界下游斷面處的污染程度要顯著高于邊界上游斷面處。

(三)淮河流域新環(huán)境政策與考核機制

雖然2006年之前,淮河流域也出臺了控制污染物排放量的政策,但是治理效果并不顯著,這可能是因為治理政策未將官員晉升考核制度與污染治理成效聯(lián)系起來。2006年實施的《國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》首次明確規(guī)定把主要污染物排放總量減少10%列入約束性指標(包括水污染指標COD)中,針對淮河流域制定了《淮河流域“十一五”防治規(guī)劃》,對COD排放提出了量化要求,國家環(huán)境保護總局對跨界斷面水質按年度目標進行考核和評定,對于沒有達標的地市,采取相應的處罰措施。“十二五”仍延用這些政策,并添加了部分考核指標(包括水污染指標NH3-N),《淮河流域水污染防治“十二五”規(guī)劃編制大綱》繼續(xù)強調對COD和NH3-N排放量的控制,同時把目標完成情況與地方官員的晉升直接聯(lián)系起來。這些約束性指標具有法律效力,如果不能完成將直接封堵官員的晉升通道。為了完成政策目標,地級市政府至少會在短期之內控制污染排放量,改變以往“重經濟,輕環(huán)境”的發(fā)展方式。同時,地級市或縣級官員任職年齡的限制比省級官員更小,地市官員更加重視考核晉升,因此相較于省級和更高行政區(qū)官員而言,政策對淮河流域地級市官員的激勵作用可能更大。本文認為這一政策動向有利于淮河流域水質的改善。故本文提出:

假說2:新環(huán)境政策在一定程度上會改善淮河流域河流污染的“行政邊界效應”。

四、研究設計

(一)樣本選擇及描述性統(tǒng)計

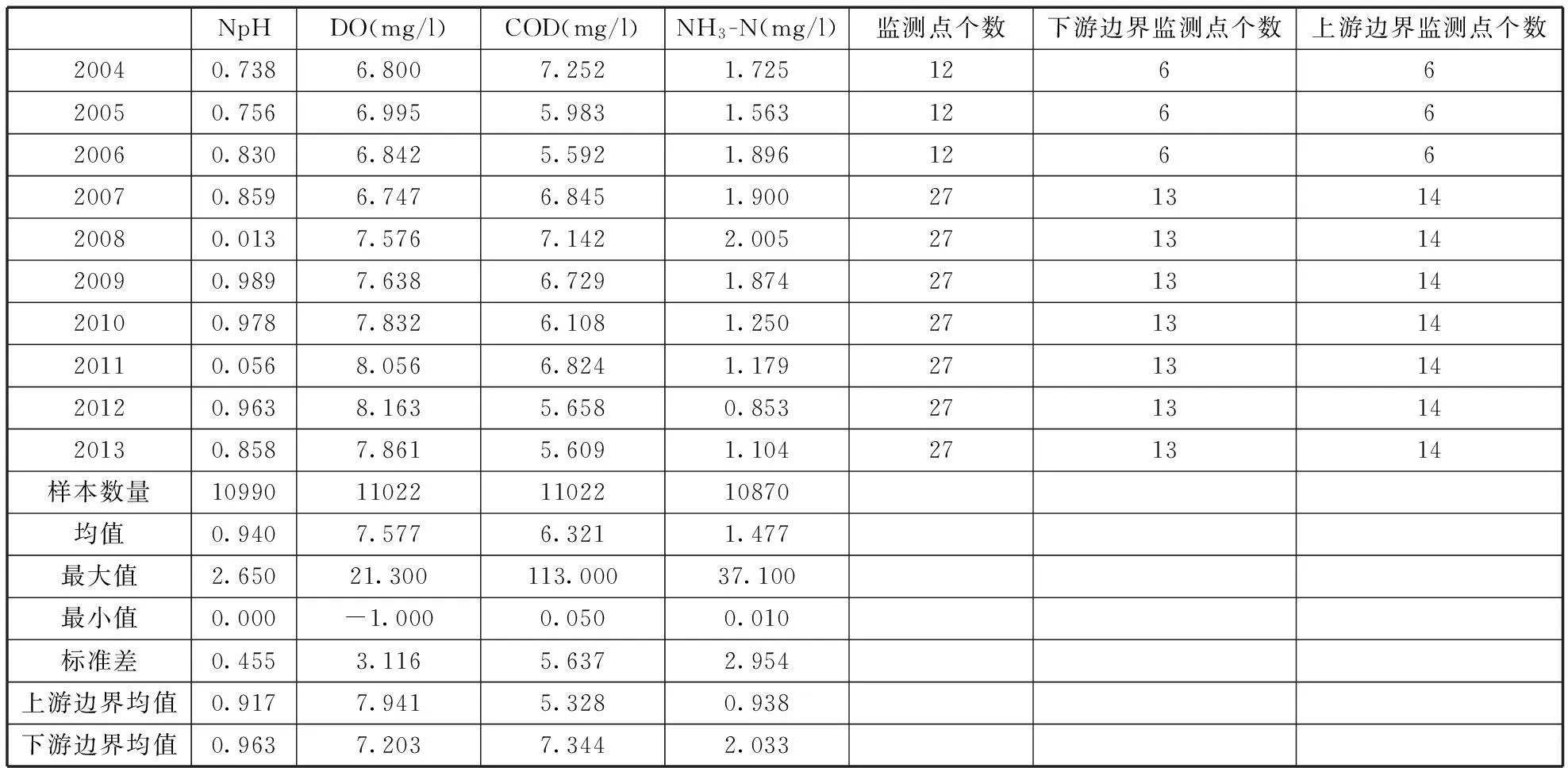

本文收集了2004-2013年淮河水系共27個國控監(jiān)測點的四項污染指標的周度監(jiān)測數據,污染指標分別為:pH、溶解氧DO、化學需氧量COD以及氨氮NH3-N。由于年度監(jiān)測點的個數有所差異,以及監(jiān)測站點設備維修和河流進入斷流期等原因,導致監(jiān)測數據存在時間和站點上的缺失;另外,周度監(jiān)測數據本身也存在一些錄入錯誤,本文盡可能地進行了核對和校正。最后形成了關于4個水質指標的非平衡面板數據。數據的基本概況及描述性統(tǒng)計見表1。

表1 淮河水系監(jiān)測數據的描述性統(tǒng)計

注:NpH為pH與7之差的絕對值。

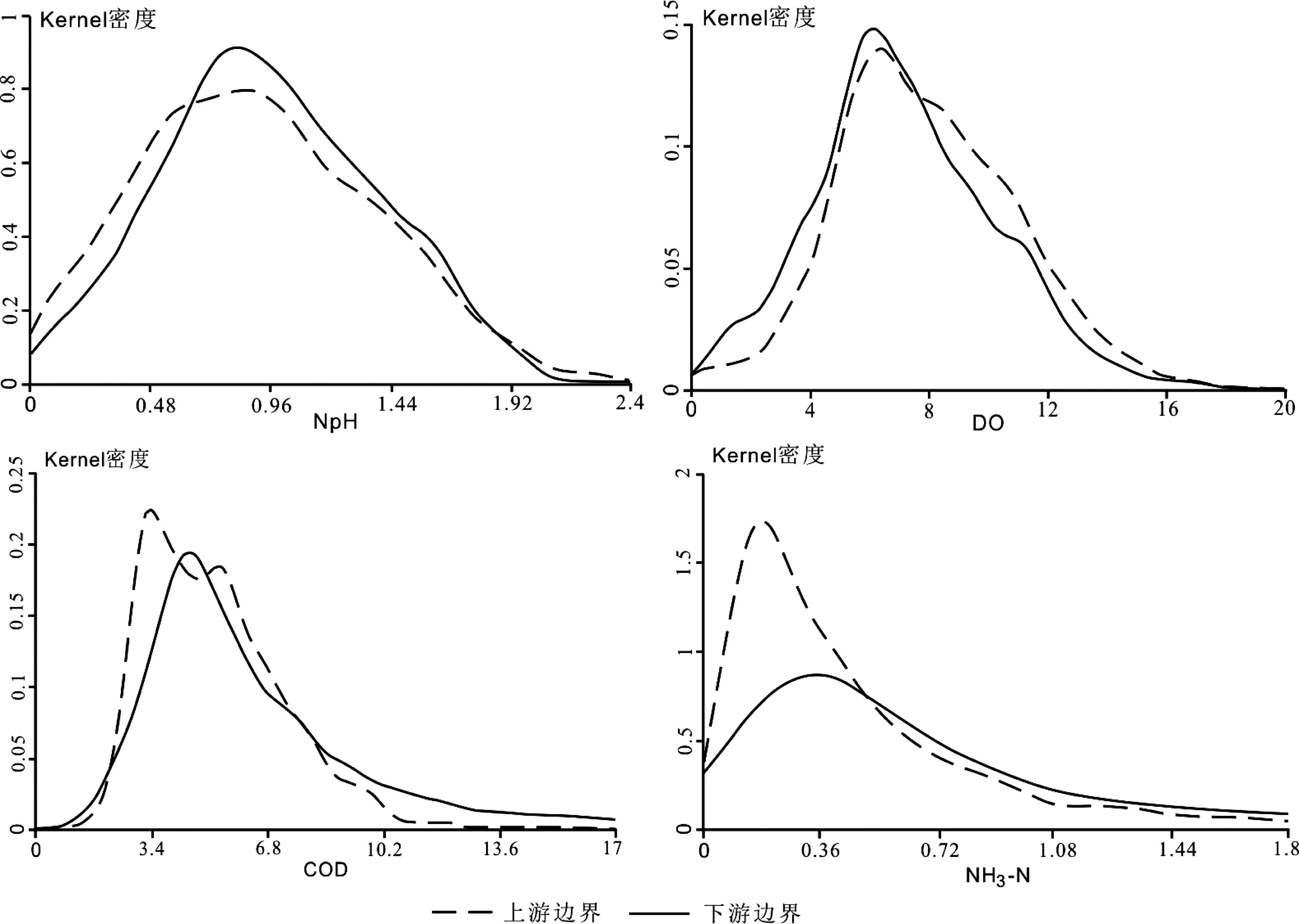

由表1可見,2007年后,淮河流域監(jiān)測點數量增加至27個,且都位于地級市行政邊界上;較之其他類似研究把樣本局限于以年為周期,本文使用周頻次數據,更為具體詳盡。參照《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002),COD和NH3-N的平均值明顯超過Ⅲ類水質標準。4項水質指標中COD大體呈現(xiàn)出逐年改善傾向;而這一時期NH3-N指標和NpH指標以2008年為界,則表現(xiàn)出先上升后下降的趨勢,表明淮河水系水質有一定程度的提高。另外,從圖1可以看出,地級市邊界下游污染水平明顯高于邊界上游。

圖1 NpH、DO、COD和NH 3-N四項水質指標邊界上下游水質對比Kernel分布圖

(二)變量定義與模型設定

本文的檢驗方程設置為如下形式:

Pit=β0+β1boundi+βjZi+εit

(1)

式中Pit表示淮河流域重點斷面4項水質監(jiān)測指標值,是我們的重要被解釋變量,下標it表示第t年的第i個監(jiān)測點的污染指標;boundi為本文的關鍵解釋變量,表示地級市邊界上游監(jiān)測點和下游監(jiān)測點的二值虛擬變量(1為下游監(jiān)測點,0為其他);Zi表示影響Pit的其他控制性變量,具體包括河流的長度、所在區(qū)域的工業(yè)化程度、人均收入水平、年度季節(jié)因素、官員晉升壓力和人口總量等。本文主要研究β1的大小與變化,若β1顯著為正(DO相反),則能夠證明存在明顯的“行政邊界效應”問題。

(三)方程估計問題和最鄰近匹配法

在構建了方程(1)后,尋找合適的方法對這一模型進行估計就是接下來要研究的問題。OLS法在估計時存在兩個問題:一是盡管我們考慮了包括自然特征和經濟特征在內的很多控制變量,但仍可能遺漏重要的解釋變量,導致無法準確分離影響污染指標差異的其他因素;二是現(xiàn)實中可觀測到某點作為邊界下游監(jiān)測點時的污染情況,就不可能觀察到其作為邊界上游點時的污染情況,即除了是否位于邊界下游這一特征不同外,下游監(jiān)測點和上游監(jiān)測點還可能存在其他不同特性,這種狀態(tài)就是反事實(Counterfactual)。這兩個問題都會導致OLS估計結果產生偏差。本文利用匹配法進一步檢驗淮河流域污染的“行政邊界效應”。由于本文的協(xié)變量X較少,且樣本容量大,因此采用NNM方法(Abadie和Imbens,2006[23],2011[24]),對核心解釋變量bound進行匹配。NNM將樣本分為兩組,一是處理組,本文中指位于下游邊界上的樣本組,二是對照組,即位于上游邊界上的樣本組。樣本t可以劃分為處理組,即t=1,和對照組,即t=0。

NNM的基本思想是:挑選可能影響到實證結果的非處理變量作為匹配變量,從對照組找出與處理組的匹配變量距離最近的樣本組成新的對照組,與處理組進行配對,使得污染水平只受處理變量的影響,即河流污染程度的差異只受邊界下游監(jiān)測點和邊界上游監(jiān)測點的影響。最鄰近匹配法可得到較好的ATE(平均處理效應)、ATT(處理組效應)、ATC(對照組效應)的估計。ATE可以表示為τ1=E(yt(1)-yt(0)),ATT表示為σ1=E(yt(1)-yt(0)|t=1)。在實際觀測中,我們只能獲得樣本的其中一種狀態(tài),而不可能同時觀察到某一樣本既處于狀態(tài)t=1,又處于狀態(tài)t=0,即前文提到的反事實。根據現(xiàn)有理論研究,我們可以從對照組中挑選出一部分樣本代替處理前的處理組樣本,這部分樣本要滿足:除了處理項外,其他可能影響到產出結果的特征和處理后的處理組變量的特征都很相似,令Xi和Xj表示這些共同特征(i為對照組樣本,j為處理組樣本),則相似性水平用二者距離表示:

‖Xi-Xj‖S={(Xi-Xj)′S-1(Xi-Xj)}1/2

(2)

其中,S是一個對稱的正定矩陣。

根據上面的距離定義公式,我們可以找到樣本i的最鄰近指標集合:

(3)

其中,m表示被匹配的處理組樣本數量,mi表示匹配的最小樣本量,二者不一定相等,因為受到開普勒限制(c)的約束:‖Xi-Xj‖s≤c。

根據矩陣S的不同,有三種不同的最鄰近匹配方法,這里我們選擇比較常用的馬氏距離匹配法,矩陣S可以表示成:

(4)

這里1n是n×1的單位向量。

最鄰近匹配法得出的結果可以表示成:

(5)

這樣我們就可以得出估計τ1(ATE,即平均處理效應):

(6)

其中

(7)

在進行馬氏距離匹配時,首先需選擇合適的匹配變量,即選擇影響水質4個指標值的因素作為匹配的基礎。經驗表明采用1∶4的匹配比例會得到較小的均方誤差(MSE),故本文采用1∶4的匹配比例。由于水質監(jiān)測數據是周度數據,且缺乏與監(jiān)測點相關的宏觀經濟和環(huán)境數據,本文退而使用監(jiān)測點所在地級市的季度宏觀數據以及其他不隨時間變化的因素作為匹配變量。在已有文獻的研究基礎上,我們選擇如下6類變量作為匹配準則:①河流長度的對數(lnlong),河流越長,其自凈能力越強,且河流長度是外生的。②工業(yè)化程度(ind),用各地級市工業(yè)增加值占GDP的比重表示,工業(yè)化程度越高,河流污染程度越嚴重。③地級市的收入水平(lnpy),用所在地市的季度人均GDP的對數表示,根據環(huán)境庫茲涅茲曲線(EKC)假說,經濟發(fā)展到一定程度人民生活水平提高時,環(huán)境污染程度會下降。④地級市官員的年齡(age),Landry(2003)研究發(fā)現(xiàn)官員的年齡與其所獲的晉升機會成反比,年輕官員對晉升的渴望更強,會更加重視工業(yè)增長,由此可能造成水環(huán)境質量的下降,但節(jié)能減排政策的實施也會緩解官員晉升帶給環(huán)境的負面影響[25]。⑤地級市官員的專業(yè)背景(major),其中,major=1為文科,0為其他,張爾升(2012)研究表明文科官員較重視轄區(qū)的經濟發(fā)展方式和經濟增長質量,追求GDP的盲目性要小一些[26]。⑥季節(jié)(s)和年份(y)變量,不同季節(jié)的氣候和降水特征差異,使得河流在豐水期與枯水期之間交替,進而會影響到河流對污染物的稀釋能力,文章以春季為基準,夏秋冬分別設置3個虛擬變量(s2—s4);近年來,政府更加注重環(huán)境保護,一定程度上降低了河流污染程度,所以本文以2004年為基準,設置了9個虛擬變量(y2—y10)。地市級季度宏觀數據來源于中國統(tǒng)計數據應用支持系統(tǒng),并以2004年為基期進行了不變價格的處理;河流長度數據源于百度地理百科;地市級黨委書記的年齡及專業(yè)數據通過網絡公開資料獲得。

(四)雙重差分模型

本文參考Eissa和Liebman(1996)[27]的研究,使用雙重差分法來驗證“十一五”與“十二五”將COD和NH3-N先后納入約束性指標對淮河流域“邊界效應”的影響。首先構造一個二元的時間變量Ti,設Ti=0表示“十一五”政策出臺以前的時期(即2004-2005年),Ti=1表示政策出臺后并延續(xù)至“十二五”時期(2006-2013年)。令Pit表示監(jiān)測點i在T時期的污染水平,△Pi表示i在Ti=0和Ti=1兩個時期污染水平的變化,△Pi1(△Pi0)表示下(上)游監(jiān)測點在兩個時期污染水平的變化。則實施環(huán)境政策對下游邊界監(jiān)測點污染水平的影響表示為:

(8)

把邊界下游監(jiān)測點作為處理組,上游監(jiān)測點作為對照組,具體估計方程如(9)式:

Pit=β0+β1bound+β2T+γbound×T+λZ+εit

(9)

系數γ度量了新環(huán)境政策對邊界下游水質的真實影響,即淮河流域的“行政邊界效應”是否隨著環(huán)境政策而變化。如果γ<0表明環(huán)境政策有助于緩解淮河流域污染的“行政邊界效應”問題。政策變化前后邊界下游和上游監(jiān)測點均采用了馬氏距離匹配法。Z為其他控制變量,λ為相應的系數。

五、淮河流域污染“行政邊界效應”檢驗

(一)OLS回歸結果

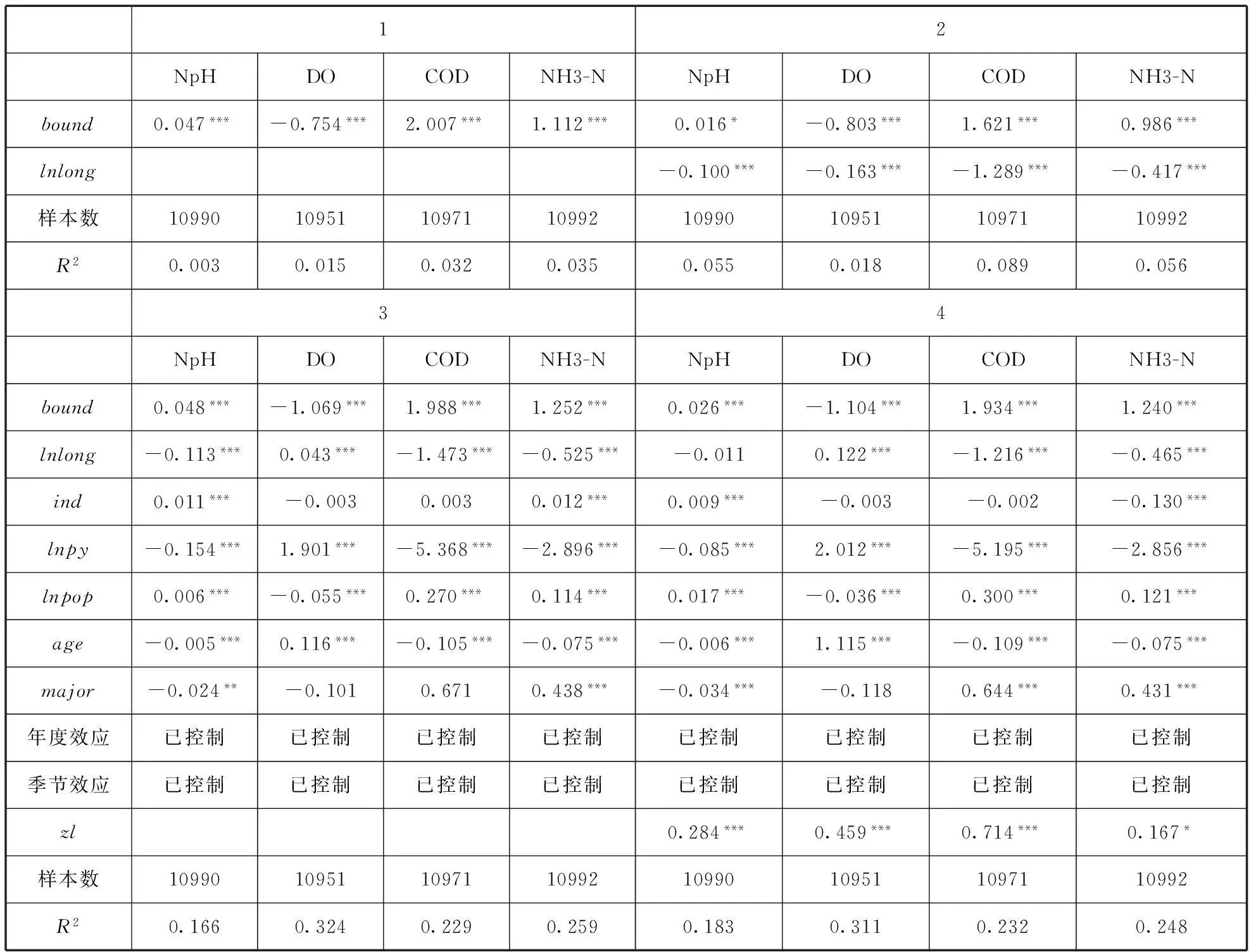

表2是淮河流域4項污染指標NpH、DO、COD和NH3-N的值與上下游二值變量及相關控制變量的OLS估計結果。為了控制異方差,使用Huber-White Sandwich方法估計標準誤差。首先對4項指標和邊界上下游變量bound進行回歸,由表2可知,地級市邊界下游監(jiān)測點的4項指標污染水平都明顯高于上游監(jiān)測點,且在1%的置信水平下都是顯著的,隨后依次引入河流長度、工業(yè)化水平、人均收入、人口數、省長年齡和專業(yè)、年度與季節(jié)變量、支流干流虛擬變量進行回歸,相關控制變量的加入并沒有改變其回歸結果的顯著性和方向,回歸結果初步證明了假說1,即淮河流域存在一定程度的“行政邊界效應”。值得關注的是,市委書記年齡的回歸結果非常顯著,表明地級市官員年齡和河流污染程度成反比,即越年輕的官員晉升壓力越大,越重經濟增長而輕環(huán)境績效。和省級官員相比,地市級官員年齡限制要小,官員偏年輕化,退休機制帶來的晉升壓力更大,導致地市級官員更加關注GDP。COD和NH3-N對官員專業(yè)稟賦的回歸方向與預期相符,說明文科背景的官員更加重視水污染問題。

(二)NNM估計結果

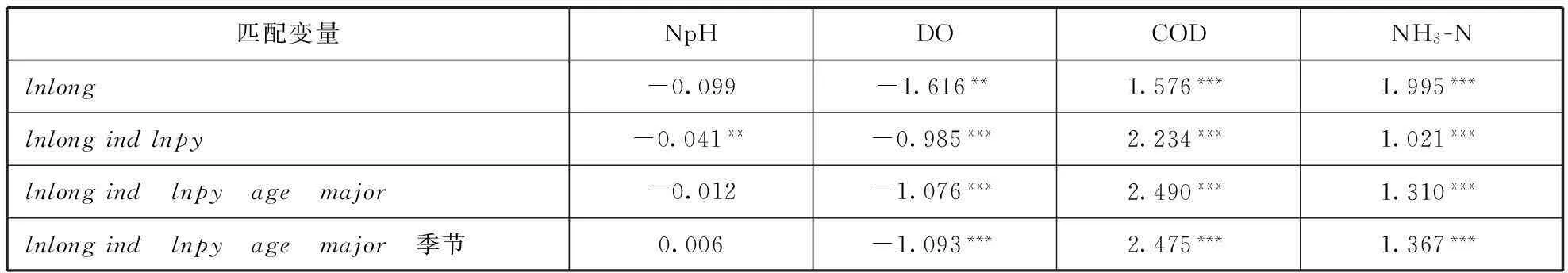

表3顯示,加入所有的匹配變量后,NpH的平均處理效應符號和預期相符,下游的NpH均值比上游監(jiān)測點高出0.006,說明存在0.654%的“行政邊界效應”。DO的匹配結果非常顯著,為-1.093,即存在-13.764%的“行政邊界效應”。COD的匹配結果在99%的置信水平下達到了2.475,且顯著性不隨更多匹配變量的加入而改變,說明下游監(jiān)測點的COD均值比上游的高出46.453%。同樣地,NH3-N的平均處理效應達到了1.367,即邊界下游的NH3-N均值比上游的高出145.736%。考慮匹配變量組合的變化也沒有影響到我們的基本結論。NNM方法得出的結果與OLS估計結果一致,即下游監(jiān)測點的污染水平顯著高于上游監(jiān)測點,表明淮河流域確實存在嚴重的“行政邊界效應”問題。

(三)穩(wěn)健性檢驗

本文采用河流長度lnlong、工業(yè)化程度ind、人均GDPlnpy、官員年齡age、專業(yè)背景major以及季節(jié)虛擬變量作為匹配變量,對NNM方法得出的結果進行穩(wěn)健性檢驗。考慮ATE是否會因為年份的不同,以及干流支流的區(qū)別而發(fā)生變化。首先考慮年份虛擬變量的影響,表4列示了其中4年的結果,4個指標均存在顯著的“行政邊界效應”。其次考慮干流支流的區(qū)別,由于支流較干流而言,水量少、長度短、流速小,自凈能力較弱,因此有必要區(qū)分支流和干流的影響。穩(wěn)健性檢驗結果表明支流的4個污染指標的ATE遠高于干流。說明支流跨界污染問題比干流嚴重的多。

表2 “行政邊界效應”的 OLS回歸結果

注;***、**和*分別表示1%、5%和10%的顯著性水平,下同。zl是干支流虛擬變量,1為支流,否則為0。

表3 不同匹配變量組合下NNM的平均處理效應(ATE)估計結果

表4 周度數據最鄰近匹配平均處理效應

考慮到時間序列相關會提高回歸的顯著性,我們將數據加總為年度數據,再次使用NNM法進行了穩(wěn)健性檢驗,結果顯示,雖然系數大小和顯著性程度有所改變,但是系數方向沒有變化,顯著性也沒有大的改變,說明結果沒有受周頻次數據序列相關性的影響。

六、環(huán)境政策約束與“行政邊界效應”

(一)新環(huán)境政策對淮河流域“邊界效應”的影響

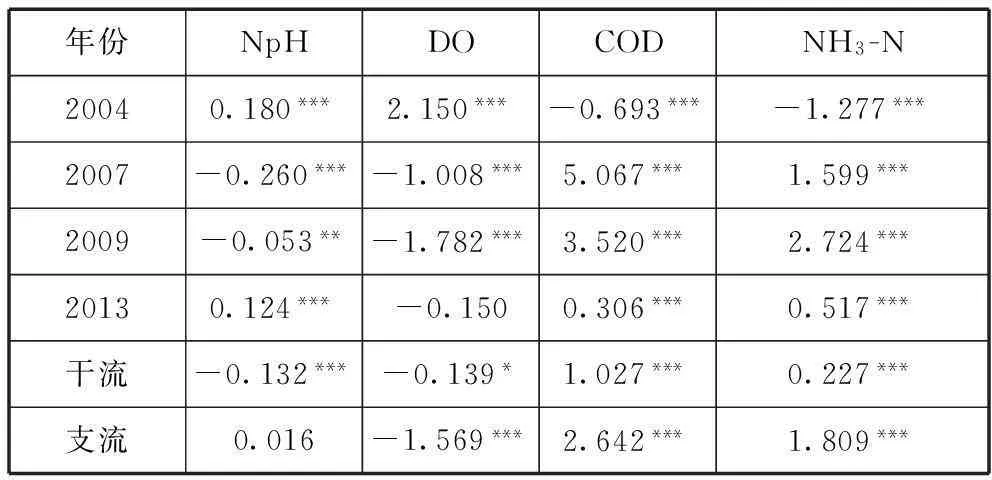

本文把樣本分為“十一五”和“十二五”兩段時期來檢驗新環(huán)境政策對淮河流域水污染“行政邊界效應”的影響。雖然淮河流域“十五”規(guī)劃就對COD和NH3-N的排放量進行了限制,但是并沒有作為強制約束性指標,減排政策實施效果并不明顯,直至2006年初實施的“十一五”規(guī)劃才首次明確指出要將主要污染物排放總量減少10%,將COD納入約束性考核指標中,并將指標完成情況與地方政府考核和官員晉升直接掛鉤;2011年初“十二五”規(guī)劃除了要求COD排放量下降8%外,還提出NH3-N下降10%作為新的約束性指標。這里使用雙重差分方法計算2006年前后兩個時段的處理效應。匹配變量除把年份虛擬變量排除外,其他與前文相同。

表5為4項水質指標雙重差分檢驗結果。由檢驗結果可知,NpH指標有所改善,“十一五”和“十二五”前三年NpH指標的“邊界效應”比2006年前下降了0.069,且在1%的顯著性水平下通過了檢驗。但是DO、COD、NH3-N濃度表現(xiàn)出與預期相反的勢頭,“邊界效應”不減反增,且在1%的統(tǒng)計水平下顯著。尤其是COD,“邊界效應”增加了0.957mg/l。一個合理的解釋是,淮河流域人口稠密,糧食增產壓力大,農業(yè)生產方式依舊以粗放型為主,加之工業(yè)發(fā)展的壓力,導致政府觀念短時期內難以轉變,所以“十一五”期間雖把COD納入水環(huán)境的約束性指標中,但并沒有達到預期效果,反而強化了各地級市政府污染轉移的意識,通過加大向下游地區(qū)排放量來削減本轄區(qū)內的COD。

2011年初“十二五”規(guī)劃把COD和NH3-N同時納入約束性減排指標,所以需要進一步考察“十二五”的減排政策對“行政邊界效應”的作用。通過表6結果可以發(fā)現(xiàn),由于“十二五”規(guī)劃把NH3-N納入考核指標,與表5相比,雙重差分結果變化十分明顯:“十二五”前三年COD和NH3-N的“行政邊界效應”比政策實施前分別平均下降了0.559mg/l和0.486mg/l,且結果非常顯著。與“十一五”政策執(zhí)行期間相比,由于地市政府的意識轉化,并且為了完成COD的消減目標,運用各種經濟、行政等手段力爭完成節(jié)能減排的目標,使得COD和NH3-N呈現(xiàn)出“邊界效應”改善的趨勢,說明“十二五”期間前三年政策效果顯著,從而部分驗證了假說2。

(二)滯后效應的檢驗

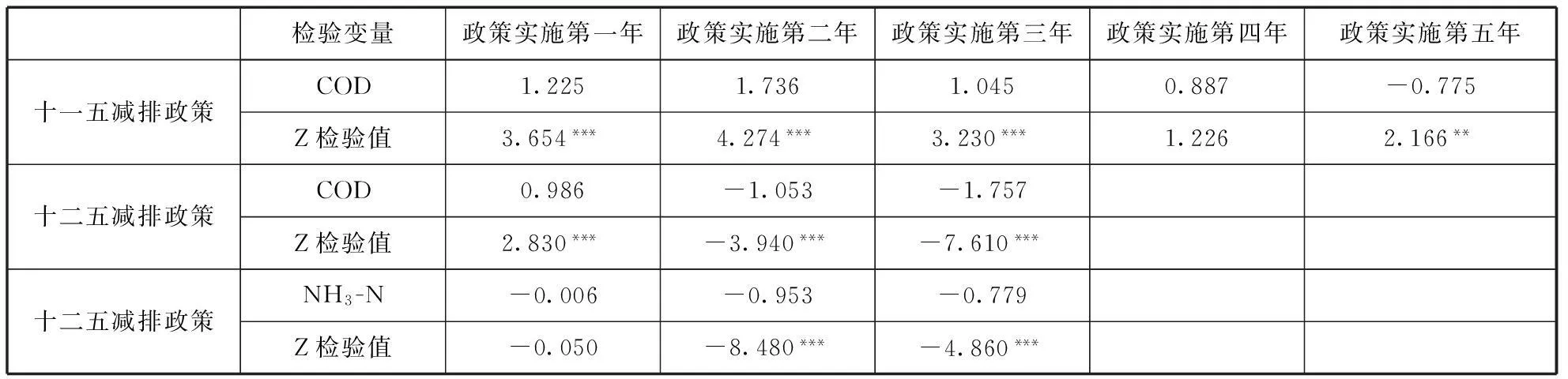

上述檢驗結果表明,淮河流域由于受到歷史、自然及經濟社會等多方面的影響,跨界水污染治理難度很大,“十一五”期間,“行政邊界效應”整體上沒有看到明顯的改善跡象,只在 “十二五”時期才出現(xiàn)較為可觀的緩解趨勢,即在時間上存在明顯的滯后效應。那么,政策執(zhí)行過程中是否越到后期改善的情況越發(fā)好轉?新環(huán)境政策對“行政邊界效應”的影響效果是否存在政策執(zhí)行進度的“前松后緊”現(xiàn)象?

表7結果顯示“十一五”期間各年COD的“行政邊界效應”逐年緩解,特別是政策執(zhí)行的第四年(2009年)系數雖為正,但統(tǒng)計上不再顯著,政策執(zhí)行的最后一年出現(xiàn)了一定的改善跡象,COD的邊界污染效應下降了0.775mg/l,說明雖然淮河流域由于歷史自然的原因,加之治理的過程緩慢,政策效果的積極效應較為滯后,但政策的沖擊作用也逐步在顯現(xiàn)。“十二五”前三年,NH3-N的“邊界效應”逐年改善,且統(tǒng)計結果顯著,COD的“邊界效應”在2011年以后也呈逐年改善的趨勢。表明環(huán)境政策對“行政邊界效應”的影響效果確實存在“前松后緊”的現(xiàn)象。

表5 “十一五”及“十二五”前三年環(huán)境政策對“行政邊界效應”的雙重差分檢驗結果

表6 “十二五”前三年減排政策對NH 3-N“行政邊界效應”的雙重差分檢驗結果

注:NpH和DO的結果省略,可另行提供。

表7 政策執(zhí)行進度對“行政邊界效應”影響的雙重差分結果

注:“十一五”減排政策是以2006年為執(zhí)行年,“十二五”減排政策以2011年為執(zhí)行年,以前后時間為對照分別進行NNM匹配后進行雙重差分檢驗。

七、研究結論與政策啟示

(一)研究結論

本文以淮河流域跨界水污染問題為研究對象,結合國內外相關文獻、淮河流域制度背景和新環(huán)境政策相關內容,提出了兩個重要的假說:淮河流域地級市邊界下游的污染程度要高于上游;新環(huán)境政策有助于改善嚴重的“行政邊界效應”問題。為了檢驗以上兩個假說,通過OLS和NNM以及雙重差分法進行了一系列研究,主要結論如下:

第一,本文首先使用OLS法,初步證明“行政邊界效應”的存在性,然后進一步使用基于馬氏距離的最鄰近匹配法(NNM)進行實證檢驗,結論與OLS估計結果基本一致,4個指標的平均處理效應檢驗結果都顯著,其中,DO、COD和NH3-N分別存在-1.093mg/l、2.475mg/l和1.367mg/l的“邊界效應”,說明淮河流域確實存在明顯“行政邊界效應”問題。

第二,進一步分年份、區(qū)分干流支流進行穩(wěn)健性檢驗,結果發(fā)現(xiàn),不論是使用周度數據還是年度數據,“行政邊界效應”問題仍然突出,但總體而言各指標值有逐年緩解的趨勢。

第三,文章使用雙重差分法檢驗了“十一五”和“十二五”新環(huán)境政策對淮河流域“行政邊界效應”的影響,發(fā)現(xiàn)“十一五”政策對改善約束性指標COD的效果在第4年才開始顯現(xiàn),而對DO和NH3-N兩個非強制性指標的改善效果都不明顯;“十二五”規(guī)劃將NH3-N也納入約束性指標后,COD和NH3-N 的“行政邊界效應”比“十二五”前顯著地緩解了0.559mg/l和0.486mg/l。說明環(huán)境政策的執(zhí)行存在著“前松后緊”的滯后性問題。

(二)政策啟示

第一,增加在淮河干流及支流流經的市(縣)交界處、重要支流入河處的監(jiān)測點數量;加大監(jiān)測頻率,建議將按周監(jiān)測調整為按日監(jiān)測;增加水質監(jiān)測指標,提高地表水環(huán)境質量標準。以確保能夠全面及時地掌握淮河流域重點斷面水質狀況,實現(xiàn)對淮河流域水質進行遠程監(jiān)控和連續(xù)實時監(jiān)管,以便更能實時考核和監(jiān)控淮河流域邊界污染狀況。

第二,中央政府應努力改變單純以經濟績效為主的地方官員考核標準,以地方官員的目標考核為切入點,強化河流監(jiān)管與地方環(huán)境問責的關系,且將目標完成情況與地方官員的升遷直接掛鉤。創(chuàng)新地方官員考核評價體系和晉升機制,弱化經濟考核,增加環(huán)境效益考核指標,使地方官員轉變“唯GDP”的發(fā)展觀念。同時,也應該把更多的水污染指標納入行政考核體系中。

第三,鼓勵河南、江蘇、安徽、山東四省及各市之間對于淮河流域環(huán)境問題的合作治理,打破管轄權分割的限制;建立和完善流域的生態(tài)補償機制,在容易發(fā)生跨界污染糾紛的重點區(qū)域進行試點,通過水權交易、排污權交易、生態(tài)補償費等市場調節(jié)方式將生態(tài)環(huán)境問題內部化;各省市應建立明確合理的分工機制,保證跨界水污染治理體系的常規(guī)化運作。

本文仍然存在需要進一步優(yōu)化和完善的地方:研究樣本僅包括4項污染指標,沒有納入其它更廣泛的水質指標;研究中行政邊界僅使用了地級市邊界,未能更細致地從縣級角度分析“邊界效應”的存在性和影響程度;歸究于數據的缺乏,淮河流域河流的重點斷面監(jiān)測點仍然偏少,且本研究的匹配變量較少,也可能影響了結論的穩(wěn)定性。

參考文獻:

[1]SIGMAN H.International spillovers and water quality in rivers:Do countries free ride [J].Economic Review,2002,92:1152-1159.

[2]MISSFELDT F.Game-Theoretic modelling of transboundary pollution [J].Journal of Economic Surveys,1999,13(3):287-321.

[3]趙來軍.淮河流域跨界水污染管理機制研究 [J].西安石油大學學報,2004,13(2):49-54 .

[4]黃濤珍,宋勝幫.淮河流域經濟增長與水環(huán)境污染的關系 [J].湖北農業(yè)科學,2013,52(20):5088-5091 .

[5]GRAY W B,SHADBEGIAN R J.“Optimal” pollution aba ̄tement:whose benefits matter and how much? [J].Journal of Environmental Economics and Management,2004,(47):510-534.

[6]SIGMAN H.Transboundary spillovers and decentralization of environmental policies [J].Journal of Environmental Economics and Management,2005,50(1):82-101.

[7]DOONANA J,LANOIEA P T,LAPLANTE B.Determ ̄inants of environmental performance in the Canadian pulp and paper industry:An assessment from inside the industry [J].Ecolo ̄gical Economics,2005,55(1):73- 84.

[8]LAPLANTE B,RILSTONE P.Environmental inspections and emissions of the pulp and paper industry in Quebec [J].Journal of Environmental Economics and Management,1996,31(1):19-36.

[9]POVILANSKAS R,RAZINKOVAS-BAZIUKAS A,JUR ̄KUS E.Integrated environmental management of transbou ̄ndary transitional waters:Curonian Lagoon case study [J].Ocean & Coastal Management,2014,101:14-23.

[10]WANG Lei,ZHOU Meihua.Game analysis on Huaihe River anti-pollution administration mechanism and policy research [J].Ecological Economy,2006,4:385-394.

[11]SUSMITA D,LAPLANTE B,MAMINGI N,et al.Inspe ̄ctions,pollution prices,and environmental performance:Evi ̄dence from China [J].Ecological Economics,2001,36:487- 498.

[12]施祖麟,畢亮亮.我國跨行政區(qū)河流域水污染治理管理機制的研究——以江浙邊界水污染治理為例 [J].中國人口·資源與環(huán)境,2007,17(3):3-9.

[13]李勝,陳曉春.基于府際博弈的跨行政區(qū)流域水污染治理困境分析 [J].中國人口·資源與環(huán)境,2011,21(12):104-109.

[14]ZHENG Siqi,Kahn M E,Sun Weizeng,et al.China’s urban mayors to mitigate pollution externalities:The role of the central government and public environmentalism [R].NBER Working Paper No.18872,2013.

[15]趙楠,劉毅,陳吉寧,等.流域水污染防治的比較研究 [J].環(huán)境與科學管理,2009,34(9):6-9.

[16]蔣艷,彭期冬,駱輝煌,等.淮河流域水質污染時空變異特征分析 [J].水利學報,2011,42(11):1283-1288.

[17]李慶玉.淮河流域經濟發(fā)展和環(huán)境改善協(xié)調探究 [J].淮南職業(yè)技術學院學報,2013,13(3):39- 41 .

[18]譚炳卿,吳培任,宋國君.論淮河流域水污染及其防治 [J].水資源保護,2005,21(6):4-10.

[19]周亮,徐建剛.大尺度流域水污染防治能力綜合評估及動力因子分析——以淮河流域為例[J].地理研究,2013,32(10):1792-1801.

[20]趙來軍.淮河流域跨界水污染管理機制研究 [J].西安石油大學學報,2004,13(2):49-54 .

[21]黃濤珍,宋勝幫.基于關鍵水污染因子的淮河流域生態(tài)補償標準測算研究 [J].南京:南京農業(yè)大學學報,2013,13(6):109-118.

[22]楊海生,陳少凌,周永章.地方政府競爭與環(huán)境政策——來自中國省份數據的證據 [J].南方經濟,2008(6):15-30.

[23]ALBERTO A,Imbens G W.Large sample properties of matching estimators for average treatment effects [J].Econ ̄ometrica,2006,74(1):235-267.

[24]ALBERTOA,Imbens G W.Bias-corrected matching esti ̄mators for average treatment effects [J].Journal of Business and Economic Statistics,2011(29):1-11.

[25]LANDRY P F.The political management of mayors in Post-Deng China [J].The Copenhagen Journal of Asian Studies,2003(17):31-58.

[26]張爾升.地方官員的專業(yè)稟賦與經濟增長——以中國省委書記、省長的面板數據為例 [J].制度經濟學研究,2012(1):72- 86.

[27]EISSA N,LIEBMAN J B.Labor supply response to the earned income tax credit [J].The Quarterly Journal of Eco ̄nomics,1996,111(2):605- 637.

(本文責編:王延芳)