“行賄罪”的立法完善研究

“行賄罪”的立法完善研究

吳洋

四川省巴中市人民檢察院,四川巴中636000

摘要:關(guān)于我國行賄罪相關(guān)法條的研究一直是我國法學(xué)理論界和司法工作者探討的“熱題”,但之前的研究方法幾乎都站在立法論的角度集中對刑法389條如何修改進行分析。本文通過轉(zhuǎn)換研究視角、改變研究方法來重新審視現(xiàn)行行賄罪相關(guān)規(guī)定是否“合理合憲”,并提出了修正完善相關(guān)規(guī)定的意見,以期對完善我國行賄犯罪刑事立法有所幫助,使得相關(guān)規(guī)定更加能體現(xiàn)社會主義法治核心價值,符合“依法治國”的要求。

關(guān)鍵詞:行賄罪;刑法解釋;司法解釋文本;立法修正

中圖分類號:D924.392文獻標(biāo)識碼: A

作者簡介:吳洋(1978-),男,四川巴中人,四川大學(xué)法律碩士,巴中市人民檢察院研究室主任,研究方向:刑法、刑訴法、司法體制改革。

一、我國司法實踐打擊賄賂犯罪存在的問題

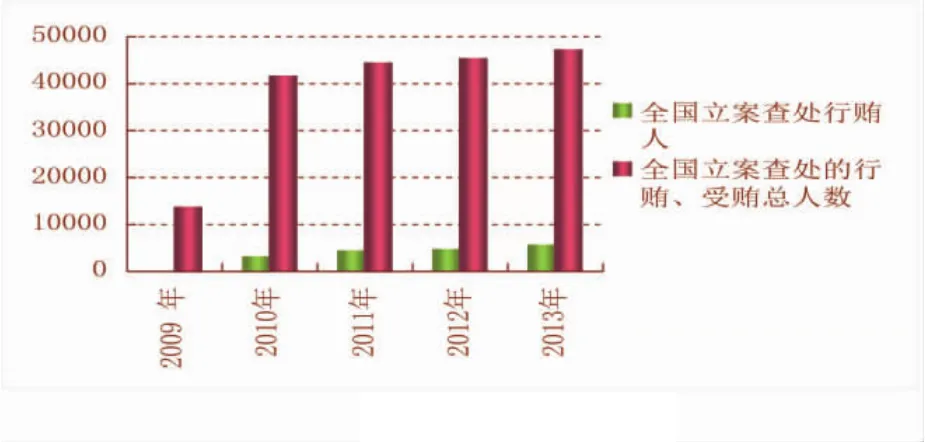

行賄、受賄犯罪本來如同狼狽,總是勾搭在一起,但從我國檢察機關(guān)多年來立案查處的數(shù)字看,二者受到刑事追究的比率嚴重失衡。①據(jù)高檢院數(shù)據(jù)統(tǒng)計庫顯示,2004年至2008年全國檢察機關(guān)共立案查處受賄案件45046件47297人,立案查處行賄案件10201件11699人,立案查處行賄人占總數(shù)的18.5%。2009年全國檢察機關(guān)共立案查處賄賂犯罪13684人,其中涉嫌行賄罪2891人,占19.07%。②2010年全國檢察機關(guān)共立案偵查賄賂犯罪案件41531人,僅對3194名行賄人依法追究刑事責(zé)任,只占總數(shù)的7.6%。2011年全國檢察機關(guān)共立案偵查賄賂犯罪案件44506人,僅對4217名行賄人追究刑事責(zé)任,只占總數(shù)的9.5%。2012年全國檢察機關(guān)共立案偵查賄賂犯罪案件45318人,僅對4650名行賄人依法追究刑事責(zé)任,只占總數(shù)的10.3%。2013全國檢察機關(guān)共立案偵查賄賂犯罪案件47029人,僅對5515名行賄人依法追究刑事責(zé)任,只占總數(shù)的11.7%年。從以上數(shù)據(jù)看出,全國行、受賄犯罪案件的查處比例嚴重失調(diào),行賄犯罪的查處遠遠低于受賄犯罪的查處,大量行賄人員不能被嚴格懲治是我國目前的嚴峻現(xiàn)實。

圖1

(見圖1: 2009年至2013年,我國立案查處的行賄人占全國立案查處的賄賂總?cè)藬?shù)比例基本保持在10%左右,即立案查處行賄人與立案查處受賄人基本比例是1: 9)

二、我國行賄犯罪懲治不力的弊端

賄賂是全世界普遍的犯罪現(xiàn)象,近年來在我國卻曾越演愈烈的態(tài)勢。相對于嚴厲打擊受賄犯罪,我國司法機關(guān)打擊行賄犯罪卻曾現(xiàn)成非常疲軟的狀態(tài)。筆者認為這一現(xiàn)象后果非常嚴重,至少有以下幾個方面的危害:

(一)嚴重損害了社會主義法治基本價值取向

一方面,根據(jù)刑法理論通說我國刑法規(guī)定犯罪一般具有三個特征,其中嚴重的社會危害性是其首要特征。《刑法》第13條規(guī)定:“一切危害國家主權(quán)……以及其他危害社會的行為,依照法律應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰的,都是犯罪”,這就要求,社會危害性大小作為評價、衡量行為是否構(gòu)成犯罪的標(biāo)準(zhǔn)。行賄犯罪嚴重侵犯了國家工作人員的職務(wù)“廉潔性”,具有嚴重的社會危害性,應(yīng)當(dāng)受到刑罰的懲罰。現(xiàn)有相關(guān)刑事立法僅僅懲罰受賄者而放縱行賄者,嚴重損害了“公平正義”的社會主義法治基本價值取向,繼而嚴重違反了憲法的法治原則;另一方面,行賄者實施犯罪后能“逍遙法外”,既不能體現(xiàn)刑法的懲罰功能,也不能體現(xiàn)刑法正面引導(dǎo)與評價功能。相反,這種情況卻告訴人們實施了違反法律的行為,也不一定會承擔(dān)不利的后果。甚至還有人會對行賄得利者樹立為“社會成功人士”而競相模仿。這種的引導(dǎo)和評價作用確實形成了非常負面的社會效應(yīng)。

(二)不利于體現(xiàn)司法“公平正義”的核心價值

“公平正義”是我國司法工作追求的核心價值之一,行賄犯罪與受賄犯罪是不完全閉合的對合犯(后面筆者將分析),理應(yīng)受到同等公平的司法訴訟過程。但在司法實踐中,我國司法機關(guān)往往更注重打擊受賄犯罪而輕于追究行賄者的刑事責(zé)任,甚至為了突破案情,不惜與行賄者交易以不追究行賄人刑事責(zé)任來獲取行賄人的口供。司法機關(guān)在對行賄者和受賄者處理上的巨大反差不能不令人深思,其關(guān)鍵問題是行賄者與受賄者沒有受到同等公平的司法訴訟過程。當(dāng)司法權(quán)的行使損害了公平正義的原則和司法公信力時,司法權(quán)就滑向了民主法治的對立面。

(三)客觀上助長了賄賂之風(fēng)盛行

賄賂型犯罪背后往往是“權(quán)錢交易”的過程,如果犯罪一旦曝光后受懲罰的僅僅是受賄方,它在客觀上無疑會強化行賄者有恃無恐的心理。有了一次行賄犯罪不被追究刑事責(zé)任的經(jīng)歷,行賄者絕不會就此罷手,相反他會更膽大、更隱秘、更周詳?shù)亻_始下次行賄,會引誘更多的國家工作人員“下水”。不容諱言,這也是為什么我國腐敗現(xiàn)象越打擊

越猖狂的重要原因之一,同時這種情況也嚴重動搖了廣大人民群眾對黨和政府堅決打擊貪腐犯罪的信心。

三、行賄罪的立法修正

行賄罪的立法修正是長遠任務(wù),以解決根本問題。筆者認為對我國行賄罪應(yīng)當(dāng)做如下修改:

(一)應(yīng)當(dāng)刪除刑法389條第1款行賄人“為謀取不正當(dāng)利益”要件

1.設(shè)置行賄人“謀取不正當(dāng)利益”要件不符合我國刑法總則基本原理

我國刑法基本采用大陸法系學(xué)說,認為犯罪的本質(zhì)特征是具有一定的社會危害性,行為人的主觀心理態(tài)度固然是影響社會危害性大小的一個因素,但是社會危害性的核心內(nèi)容是對法益的侵犯。同為大陸法系國家的德國、日本法學(xué)界通說認為對行賄罪侵犯的法益為“公職人員職務(wù)行為的不可收買性”,其立法均未將行賄人“謀取不正當(dāng)利益”作為構(gòu)成犯罪的要件。對于性質(zhì)相同的行為,應(yīng)當(dāng)采取統(tǒng)一的定罪標(biāo)準(zhǔn),至于行為人主觀意圖不同所反應(yīng)出的主觀惡性的差異,只應(yīng)當(dāng)在量刑上予以體現(xiàn)。

2.對“為謀取不正當(dāng)利益”要件本身難以界定,造成司法機關(guān)對行賄罪打擊不力

司法實踐中對如何認定“為謀取不正當(dāng)利益”要件存在較大分歧:無論是在刑法理論界還是司法實踐中,大家對“謀取不正當(dāng)利益”要件認識都是不一致的。雖然為了消除分歧,兩高在《關(guān)于在辦理受賄犯罪大要案的同時要嚴肅查處嚴重行賄犯罪分子的通知》中對“不確定利益”的范圍做了初步的規(guī)定。但該通知發(fā)布后,對于什么是不確定利益仍然存在爭議,使司法機關(guān)在實踐中無所適從,造成了實踐中的混亂③。

3.此要件設(shè)置與《聯(lián)合國反腐敗公約》沖突

《公約》中的行賄罪并不以為謀取不正當(dāng)利益為要件,且《公約》第65條規(guī)定:“為預(yù)防和打擊腐敗,各締約國均可以采取比本公約的規(guī)定更為嚴格或嚴厲的措施。”④也就是說,從履行國際法義務(wù)的角度,《刑法》中賄賂罪的犯罪構(gòu)成要件也必須符合《公約》所確立的基本標(biāo)準(zhǔn)。我國為該公約的簽約國,應(yīng)當(dāng)遵守該公約的強制性規(guī)定,刪除行賄罪“謀取不正當(dāng)利益”要件。

(二)修改刑法389條第3款

應(yīng)將刑法389條第3款“因被勒索給予受賄人財物,沒有謀取不正當(dāng)利益的,不是行賄”改為:“因被勒索給予受賄人財物,沒有謀取不正當(dāng)利益的,應(yīng)當(dāng)免除處罰”。對于被索賄而被迫行賄的人,尤其在沒有謀取不正當(dāng)利益的情況下,是否應(yīng)當(dāng)被追究刑事責(zé)任?筆者認為,這種情況首先應(yīng)該確認行賄者構(gòu)成犯罪,在此基礎(chǔ)上再根據(jù)案情決定是否給予行賄者刑事處罰的問題。理由是: 1.為謀取正當(dāng)利益向國家工作人員行賄也具有刑法評價意義的社會危害性,也具有可罰性,筆者在本文前邊已經(jīng)分析清楚了,此處不再贅述。2.被索賄的行賄情形應(yīng)當(dāng)比照刑法總則的“脅迫犯”情形予以比較考量。脅迫犯是在被人威脅以人身或者財產(chǎn)遭受重大損失的情況下,被迫做出具較大社會危害性的行為,這種脅迫具有客觀存在、急迫性且行為人已經(jīng)認識到了這種威脅的客觀存在。相較于脅迫犯,被索賄的行賄者受到的威脅是會失去將來某種自己追求的利益,這種“損失”往往不會給當(dāng)事人以現(xiàn)實的、迫切的人身或者財產(chǎn)損失,被索賄者往往可以有其他正當(dāng)途徑予以得到救濟。⑤筆者認為,一般情形的脅迫犯比被索賄者被迫做出具有社會危害性的行為的“理由”更值得在定罪量刑時予以從輕考量。我國刑法第28條規(guī)定:“對于被脅迫參加犯罪的,應(yīng)當(dāng)按照他的犯罪情節(jié)減輕處罰或免除處罰。”為此,被迫犯只是減輕刑罰或免除刑罰的法定情節(jié),立法并沒有直接將被脅迫參加犯罪的人確定為無罪。根據(jù)“入罪舉輕以明重”的原則,即使謀取正當(dāng)利益的被索賄者也不應(yīng)當(dāng)直接被確定為無罪,這種情況只可以在量刑時考慮予以減輕或者免除處罰。3.確定謀取正當(dāng)利益的被索賄者構(gòu)成犯罪但不給予其刑事處罰具有刑法正面引導(dǎo)、警示作用。這種情況確定被索賄者構(gòu)成犯罪就告訴了大家:只要侵犯了“公職人員職務(wù)行為的不可收買性”,即使當(dāng)事人謀取的是正當(dāng)利益,甚至在被索賄的情況下都完全有可能會確定為犯罪。這種引導(dǎo)、警示作用是非常強大的,有利于根絕一些人的抱著“僥幸”心里去犯罪。

(三)修改刑法第390第2款

應(yīng)當(dāng)將刑法第390第2款“行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的,可以減輕處罰或者免除處罰”改為:“行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的,可以從輕或者減輕處罰。其中情節(jié)較輕的,可以免除處罰”。從立法論的角度看,此條款的設(shè)置可比照總則的“自首”規(guī)定分析。我國刑法總則67條規(guī)定了“自首”的成立條件和處罰條件,根據(jù)該條款,成立自首的條件有兩個: 1.自動投案; 2.如實供述自己的罪行。對自首處罰原則是:“對于自首的犯罪份子可以從輕或者減輕處罰。其中情節(jié)較輕的,可以免除處罰”。刑法第392條第2款規(guī)定的“特別自首”明顯擺脫了刑法總則的規(guī)定,這表現(xiàn)為兩點: 1.變更了自首的條件。總則的自首時空條件限制為“自動投案”,刑法第392條規(guī)定的自首規(guī)定為“被追訴前”,后者的范圍遠遠大于前者; 2.變更了自首的處罰原則。總則將自首的處罰原則規(guī)定為:“可以從輕或減輕處罰”,刑法第392條規(guī)定的處罰原則規(guī)定為:“可以減輕或免除處罰”。⑥張明楷教授認為:行賄罪和受賄罪屬于對合犯,司法機關(guān)不能因為受賄侵犯的法益程度嚴重,就不認定行賄罪。也不能因為行賄方如實供述了其行賄事實配合司法機關(guān)打擊了受賄方,就可以不追究行賄方的刑事責(zé)任。筆者也同意這一觀點,即不能以特別法優(yōu)于普通法來解釋這一立法現(xiàn)象,這樣的規(guī)定實質(zhì)違反了總則的基本精神,應(yīng)當(dāng)予以修正。首先,應(yīng)當(dāng)確定“行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的基本處罰原則是可以從輕或減輕處罰”;其次應(yīng)當(dāng)嚴格限制“免予處罰”的情形,對于什么情形才屬于這類情節(jié)較輕的能夠被免予刑事處罰,兩高應(yīng)該做出明確具體的司法解釋,嚴格限制其范圍;最后,作為對合犯的行賄者和受賄者雙方在訴訟活動中應(yīng)當(dāng)享受同樣的權(quán)力,為了體現(xiàn)司法公平的原則和有利于全面瓦解行賄者和受賄者的

“利益聯(lián)盟”,也應(yīng)當(dāng)同時賦予受賄者被追訴前同樣“自首”的權(quán)利。更有利于促使雙方都主動向偵查機關(guān)自首坦白,有利于案情的突破。

[注釋]

①徐勝平.行賄罪如何走出困境[J].人民檢察,2012(16).

②曹建明.2010—2014年<最高人民檢察院工作報告>[EB/OL].央視網(wǎng)http: news.cntv.cn/china/2014,2014-9-9.

③慈健.行賄罪為謀取不正當(dāng)利益要件應(yīng)當(dāng)取消[J].法制與社會,2011 (5).

④高德友.聯(lián)合國反腐敗公約與我國刑法賄賂犯罪之對比研究[J].河南社會科學(xué),2007(1).

⑤林偉.被脅迫犯研究[D].廈門大學(xué)碩士論文,2008.4:12.

⑥張明楷.刑法學(xué)[M].北京:法律出版社,2011,7:1013.

參考文獻[]

[1]徐勝平.行賄罪如何走出困境[J].人民檢察,2012(16).

[2]曹建明.2010—2014年<最高人民檢察院工作報告>[EB/OL].央視網(wǎng)http: news.cntv.cn/china/2014,2014.

[3]慈健.行賄罪為謀取不正當(dāng)利益要件應(yīng)當(dāng)取消[J].法制與社會,2011(5).

[4]高德友.聯(lián)合國反腐敗公約與我國刑法賄賂犯罪之對比研究[J].河南社會科學(xué),2007(1).

[5]林偉.被脅迫犯研究[D].廈門大學(xué)碩士論文,2008.

[6]張明楷.刑法學(xué)[M].北京:法律出版社,2011,7:1013.