邊緣地區主導產業成長模式研究

宋繼承

(內蒙古財經大學 商務學院,內蒙古 呼和浩特 010070)

?

邊緣地區主導產業成長模式研究

宋繼承

(內蒙古財經大學商務學院,內蒙古呼和浩特010070)

[摘要]邊緣地區主導產業具有產業關聯性強,帶動作用大,極化效應、擴散作用明顯,產值占整個產業總產出比重較大的特點。市場需求、政策扶持、投資推動、技術創新、產業組織競爭與協作是其成長的驅動因素。邊緣地區主導產業成長主要有自組織型模式、引導型模式、集成型模式,每種模式都有自己不同的成長特點。

[關鍵詞]邊緣地區;主導產業;成長模式 ;自組織;引導型

一、邊緣地區主導產業成長作用機理

邊緣地區主導產業的成長是在主導產業極化效應、擴散效應發揮作用下,引至要素的集聚和產業的擴張使產業系統演變升級,反過來又促進了區域主導產業的發展。

(一)極化效應對主導產業增長速度的影響

極化效應首先加強了產業資源向主導產業的集聚,進而形成區域經濟中的各產業群落,并產生各種集聚經濟,即規模經濟。同時,規模經濟由于其有較好的規模競爭力,進一步增強了主導產業的極化效應,促進各產業資源繼續向主導產業部門集聚,加快了邊緣地區主導產業的增長速度,擴大了其影響范圍。這一進程中,首先主導產業的極化效應促進了產業自主開發能力的形成;在極化作用下持續匯集產業資源,為其下一步高速發展創造有利條件。其次,規模經濟和集聚經濟持續形成生產要素集聚,在地理空間范圍內形成區位優勢,區位優勢的形成又繼續強化各產業集群的發展,進一步提升集聚經濟和規模經濟的效率,使主導產業的競爭能力得以優化提升。再次,主導產業的發展帶動了相關產業部門的投資建設和行業發展,使地區產業結構得以優化調整,提高了邊緣地區經濟增長的質量和穩定性。

(二)擴散效應對主導產業成長規模的影響

擴散效應促進了主導產業部門業務間、產業系統各產業的融合,壯大主導產業規模,加快當地產業結構調整的進程,影響到主導產業成長規模與擴張速度。主導產業具有產業關聯度大、產業驅動能力高、生產鏈條長、對產業結構優化影響力大的特點,對地區產業結構和經濟增長具有重要影響。主導產業的關聯擴散效應表現為以下兩種形式:一是后向關聯效應。這些關聯帶動效應可以導致投入品行業、人力和結構的變化,繼而密切與主導產業的產業關聯。二是前向關聯效應。即主導產業作為投入品行業,影響其后續產業的發展方向、規模與擴張能力。主導產業與整個區域經濟的其他產業相互關聯,帶動其他產業發展,并引起一系列產業結構、體系的變化。同時,主導產業的發展也會影響地方經濟社會發展的方方面面,如政策制度體系、經濟結構、基礎設施建設、人力資源流動等;更為重要的是,主導產業向其他產業擴散引發的產業重構,可以誘發新的經濟活動或派生出新的產業部門,甚至為下一個主導產業產生建立一個新的發展平臺。

由于資源稟賦、產業基礎、政策環境、經濟發展階段等因素影響,依據邊緣地區主導產業成長的內源動力和外源動力,其產業成長過程表現出自組織型、引導型、集成型三種模式下的不同進程。

二、邊緣地區主導產業成長的驅動因素

邊緣地區由于產業發展水平較低的原因,主導產業對生產要素、人力資源、資本市場有著強烈的極化效應,各產業要素和區域的經濟活動不斷向其集中,從而壯大主導產業實力,帶動相關產業快速增長,拉動經濟發展。產業增長是市場需求、技術創新、投資、政策和各產業均衡發展的綜合作用,邊緣地區主導產業成長是產業成長的動力機制綜合作用的結果。

(一)市場需求

考察不同邊緣地區的主導產業產生、培育、發展實踐歷程,無論是基于產品市場優勢引發的特色產業發展背景下的主導產業成長,還是基于產業轉移和產業承接引致的資金技術集聚背景下形成的主導產業成長,邊緣地區主導產業的形成主要依據資源占有或產品專業化的市場優勢。形成當地主導產業后,具有市場優勢的產業部門在產業鏈、價值鏈、供應鏈的各環節,迅速放大極化效應和擴散效應,促進其他部門和行業向主導產業集聚發展,形成共生互補的產業生態集群,促進當地產業集聚、經濟實力和經濟規模大大增加。在產業結構升級的過程中,由于產業需求的擴大、產業聯系的密切,廣闊的市場需求拉動了邊緣地區主導產業的成長。

(二)政策扶持

邊緣地區政府為適應區域競爭和當地經濟發展,其出臺的產業扶持政策有較強的目的性和針對性。立足于產業結構調整、產業系統高級化、產業組織壯大,邊緣地區地方政府在推動主導產業快速發展方面,主要提供有針對性的產業扶持政策,并提供較為完善的社會服務保障體系。由于邊緣地區的經濟基礎薄弱,區域政府進行經濟調控的政策空間較為寬松,通過整合各項政策資源,調控資源配置、調整經濟運行,并充分發揮特色優勢、比較優勢、區位優勢,推動主導產業的快速成長。

(三)投資推動

投資對邊緣地區主導產業增長有極其重要的意義:第一,有效的投資為主導產業各部門以及整個行業的發展奠定了堅實的投融資基礎;第二,直接投資于邊緣地區主導產業的資金,將迅速緩解邊緣地區主導產業行業內部投融資難、投融資貴等資金短缺問題,使得該產業生產規模迅速擴張;第三,是通過產品研發投入和技術創新投入,將極大地促進邊緣地區主導產業技術進步,夯實產業發展基礎,并為地區產業結構調整做好技術儲備。

(四)技術創新

邊緣地區科技創新環境較為嚴峻,邊緣地區主導產業技術創新能力一般通過與發達地區產業對接轉移、吸引有較強技術能力的大項目落地等方式獲得,由于主導產業的特性,使得擁有較強技術創新能力的大資金大項目往往青睞于當地的戰略新興產業和主導產業,這將快速集聚本地各種產業資源,包括技術創新資源,使得當地產業技術水平整體提升,并加快主導產業的成長速度。

(五)產業組織競爭與協作

邊緣地區主導產業的發展,一方面是區域內產業組織競爭和協作下形成優勢產業的發展結果,另一方面是與區域外產業組織競爭與合作下形成特色產業的發展結果。競爭與協作的結果使邊緣地區主導產業具備了較大的市場需求和市場空間,也促使主導產業及其關聯產業具備了較強的市場開發能力、管理水平和產品開發能力,使得區域資源配置得以優化、產業結構趨于合理。產業組織的競爭與協作一方面使得邊緣地區形成了優勢產業和特色,另一方面,這種競爭與協作又通過主導產業的關聯效應和極化效應,帶動產業鏈的各產業均衡發展,使得邊緣地區產業結構逐漸合理化和高級化。

三、邊緣地區主導產業成長的自組織型模式

這是一種依賴產業自身發展路徑,在資源占有、市場需求、技術創新、企業集聚等因素作用下主導產業逐步發展和成長的一種模式,是一種市場自發作用的過程。由于邊緣地區所處的經濟和社會發展階段,部分邊緣地區主導產業的成長是依靠產業部門與組織充分發揮區位優勢、特色優勢和資源優勢,充分動員資金、技術、市場、產品等方面的相對優勢,通過極化作用強化自身優勢,加大對上下游產業的吸引力和控制力,通過關聯擴散作用強化輻射能力,帶動相關產業發展。

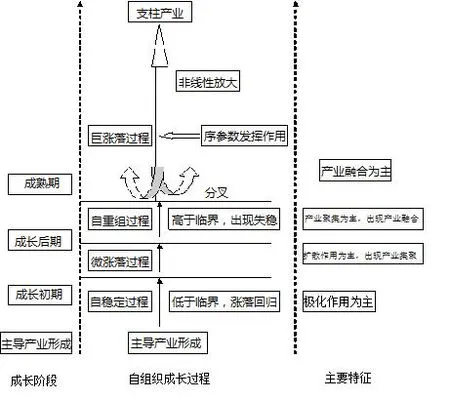

(一)成長過程

主導產業的形成階段主要是依賴于產業組織的產品、市場、管理、資金、技術優勢,以極化作用為主形成產業的比較優勢,但由于產業組織的規模較小、市場力量還比較薄弱,這一階段主要表現為自穩定過程,產業內形成穩定的上下游關系,對產業外的組織影響較小。在成長期,由于產業規模擴大,產業組織開始嘗試滲透到產業外,主導產業極化作用引致產業集聚,擴散作用引致產業融合,形成產業內和產業外的競爭與協作,形成特色鮮明、競爭優勢明顯的主導產業。在主導產業的成熟期,在資本、股權、企業兼并重組等產業整合作用下,行業出現比較激烈的自組織過程,產業融合的規模和速度都得以極大提升,此時主導產業在自我強化作用機制下,產業集聚規模、產業融合速度、產業擴張能力得以非線性放大,并快速成長為地區的支柱產業,對當地經濟社會發展起著舉足輕重的作用。邊緣地區主導產業自組織成長模式見圖1。

圖1 邊緣地區主導產業成長的自組織模式

1.成長初期

在資源占有、市場獨占、擁有專門技術等因素作用下,邊緣地區主導產業依靠自我發展能力,在極化作用下,形成穩定的產業上下游關系,積累了良好的促進產業發展的有利因素。產業內的優勢部門憑借市場優勢、產品優勢、資金優勢、管理優勢、資源優勢,在區域內開始形成產業協作和行業配套生產,這種產業優勢的積累又強化了區域內的資源集聚和企業集聚,壯大產業集群,強化了產業鏈的各種集約化生產,產生規模效益,使各種產業活動的協調和產業規模的擴張成為可能。

2.成長后期

在成長后期,由于產業規模擴大,產業組織開始嘗試滲透到產業外,在主導產業的擴散作用下,主導產業的發展進一步帶動了相關產業的投資建設和產業發展,地區產業規模得以提升,經濟總量不斷提高。在資金、市場、原材料供應、物流等因素作用下,主導產業憑借其資源占有優勢、市場優勢開始形成產業集聚,并在極化效應和關聯擴散效應作用下,一方面產業自我強化,另一方面產業組織開始嘗試滲透到產業外,出現產業集聚,并在資金、技術、市場等因素作用下,出現產業融合,形成產業內和產業外的競爭與協作,形成特色鮮明、競爭優勢明顯的邊緣地區主導產業,在極化效應和關聯擴散效應的進一步作用下,主導產業的產業體系更加完善,產業集聚水平進一步提升,市場資源配置更加合理,主導產業水平開始向高級化發展。

3.成熟期

此階段,擴散作用得以充分發揮。在資本、股權、企業兼并重組等產業整合作用下,行業出現比較激烈的自組織過程,產業融合的規模和速度都得以極大提升,主導產業各環節開始形成新的行業,技術創新、工藝創新、產品創新能力不斷提升,進一步推動產業滲透、產業融合、產業重組。此時主導產業在自我強化作用機制下,產業集聚規模、產業融合速度、產業擴張能力得以非線性放大,產業形成跨越性成長,主導產業自組織成長形成巨漲落現象,主導產業在當地經濟社會發展中的地位大大提升,并快速成長為地區的支柱產業,產業的凈產出占地區國民經濟的比重不斷提升,成為地方經濟社會發展的重要力量。

(二)邊緣地區主導產業自組織型成長模式的特點

1.成長速度慢

由于邊緣地區經濟基礎薄弱、空間演化發展緩慢、區域經濟技術基礎薄弱、城市體系發育不良、城市競爭力弱等多方面原因,使得邊緣地區的主導產業自組織成長是一個緩慢、持續的自我調整過程,主導產業的各部門發展較為緩慢,市場規模擴張能力較弱,主導產業此時主要是內部的極化效應在起作用,產業組織更多表現為松散的企業聯盟和上下游企業協作,主導產業的關聯擴散效應發揮不明顯,產業擴張較為緩慢,主導產業成長主要表現為產業內部的緩慢增長。

2.制約因素多

邊緣地區一般處于在工業化初級階段或工業化中期的初級階段,各種產業資源較為匱乏,其主導產業的成長要面對來自于政策歷史、資源稟賦、制度設計、發展路徑、經濟區位等制約,也面臨人才、技術、資金、信息、市場、觀念、管理等條件的制約。在經濟一體化背景下,各地區的經濟文化商貿交流越來越密切,以經濟帶、經濟圈、城市圈、生態功能區、沿江沿河經濟走廊為紐帶的區域經濟發展特征越來越明顯,邊緣地區由于政治的、經濟的原因被排除在外,其經濟地位持續被弱化,與區域外的經貿文化交流越發處于不利地位,這進一步制約了邊緣地區主導產業的自組織成長。

3.多產業特征明顯

自組織成長初期不容易出現某一個或幾個較有行業、市場或資金影響力、能夠主導產業發展的大產業組織,更多的是由地區的特色經濟作用,幾個或多個規模較大的企業在資源、技術、市場、原材料供應等因素作用下,形成配套供應型、上下游產業鏈型、市場主導型的企業合作聯盟,進而形成多產業的邊緣地區主導產業內生性成長,此時,主導產業在不同的產業部門緩慢增長,卻很難形成非常有區域優勢和區域競爭力的、產業特色鮮明、產業優勢明顯的邊緣地區主導產業。

四、邊緣地區主導產業成長的引導型模式

邊緣地區政府利用產業政策和體制創新,綜合評價本地區的資源稟賦、生態環境、市場需求、區域內外產業分工合作與商貿交流、政策邊界等因素,依據一定的評價標準,選擇培育本地區主導產業。這種引導型主導產業成長模式主要是邊緣地區政府對所選擇的主導產業提供直接和間接的政策扶持,培育其快速成長。一般情況下,地區政府直接出臺政策作用于主導產業本身,在土地供應、能源需求、財稅政策、投融資政策、貿易、價格等方面直接對主導產業進行扶持,促進其在配置優勢資源后快速發展。同時還通過基礎設施建設、教育衛生、社會保障等手段為主導產業健康成長創造有力的環境條件,促進其在短期內高速發展。

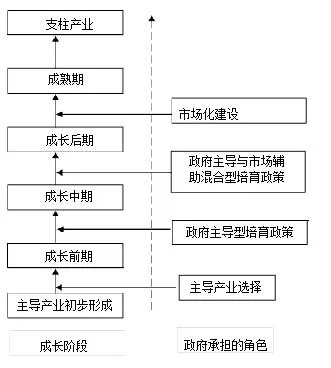

(一)成長過程

在引導型主導產業成長模式中,由于邊緣地區政府的參與,特別是在直接和間接的政策扶持下,主導產業成長速度大大加快。在主導產業形成之初,邊緣地區政府即有重點地選擇主導產業進行培育,通過加大對中小企業及小微企業的扶持力度,促進主導產業部門中企業集群的產生,形成產業集聚,并施以主導性的產業政策,為主導產業發展提供良好的產業發展政策環境;隨著主導產業發展,邊緣地區政府積極進行產業的軟環境建設,培育龍頭企業,引進大項目,積極進行產業承接,提升主導產業的競爭力;同時加強產業系統的市場化培育,積極進行市場化建設,優化資源配置,促進產業結構調整和高級化,主導產業健康發展,并逐漸發展成為本地的支柱產業。

1.生長初期

引導型模式下,邊緣地區政府首先甄別出區域內可供選擇的主導產業備選產業,結合當地資源稟賦、市場需求、政策空間、區域內外商貿交流的實際,遵循主導產業選擇的原則方法及約束條件,選擇那些產業增長潛力大、產業擴散性好、產業關聯度大、社會效益好的產業,通過主導性的培育政策,扶持大企業,促進眾多中小企業、小微企業快速發展,形成產業集聚,促進主導產業快速發展。

2.成長中期

邊緣地區政府有選擇地制定特殊扶持政策,通過土地供應、能源需求、財稅政策、投融資政策、貿易、價格等方面直接對主導產業進行扶持,加大基礎設施建設、提供教育衛生、社會保障等手段為主導產業健康成長創造有力的環境條件,促進其跨越式發展。一般的,邊緣地區政府會通過設置產業集聚區來整合各類產業資源,加大產業承接力度,促進大項目落地,通過市場建設、流通體系建設來促進產業集群的發展與壯大。同時,邊緣地區政府還提供基礎產業、關聯產業的產業扶持政策,優化生產要素資源配給、基礎設施建設、社會化服務體系、技術創新體系、流通體系、專業化市場協作水平,形成區域產業競爭力,壯大主導產業。

3.成長后期

隨著主導產業的成長,其市場競爭能力不斷提升,主導產業的發展對政策的依賴逐步降低,政府除了繼續完善主導產業進一步發展壯大所必需的政策支撐體系外,更多是引導主導產業經營主體參與產業的市場化建設。此階段的主導產業在政策直接和間接扶持下,其產業擴張能力逐漸增強,在產業鏈的各環節開始出現產業融合,企業間的兼并重組由原來的縱向并購開始向橫向兼并重組和混合并購演變。隨著產業一體化的快速發展,產業整合不僅導致了企業組織結構的重大調整,也導致了企業組織結構的創新。產業發展績效在管理、資金、人力資源、技術等方面產生協同效應,增強了產業組織的產品創新能力,提高了主導產業部門的市場控制能力,主導產業在國民經濟中的作用、地位得以進一步加強。

4.成熟期

邊緣地區政府對主導產業的直接扶持政策逐漸退出,引導的重點是主導產業的市場化建設,放松主導產業的各項經濟政策規制,強化市場和社會規制,促進各產業的協調發展和經濟結構進一步優化。此階段,主導產業的關聯效應發揮主要作用,產業擴張和產業融合進一步發展,主導產業的產業競爭力、市場份額、技術創新能力、投融資能力進一步提升,主導產業獲得了更大的產業發展空間。產業內的經濟組織在產業鏈接、產業融合作用下,開始在更大范圍參與市場競爭,原有的業務邊界、市場邊界被打破,產業部門之間相互交叉與滲透,市場結構得以優化,主導產業的資源獲取能力、技術創新能力、市場能力迅速提升,產業規模迅速擴大,在國民經濟中的比重持續提升,成長為邊緣地區的支柱產業。

圖2 邊緣地區主導產業成長的引導型模式

(二)邊緣地區主導產業引導型成長模式的特點

1.政府主導

無論是在主導產業形成的初期,還是在主導產業的成熟期,邊緣地區政府對主導產業的選擇、培育、市場化都起主導作用。在成長初期,政府供給主導性的培育政策,扶持產業組織快速發展,形成產業集聚,引導主導產業快速發展。在成熟期,政府積極主導產業的市場化建設,逐步退出對主導產業的直接干預,引導主導產業的健康快速發展,為主導產業成長為區域支柱產業進行政策和制度創新。

2.成長迅速

邊緣地區政府利用產業政策和體制創新,在資源配給、市場創新、技術支持、產業環境建設等方面都對主導產業提供直接和間接的支持,同時為主導產業發展積極創建良好的產業發展政策環境和較為寬松的體制環境,使得主導產業發展獲得足夠的推動力,這種外源性動力使得主導產業可以超常規和跨越式發展。

3.目標明確

在我國,由于歷史上政治經濟文化等原因,邊緣地區大多處于工業化初期階段,各產業部門的經濟起步缺乏聯系性,由于政策對主導產業發展的大力扶持,在經濟層面上常常呈現一種由制造業的增長引至的大躍進進程。邊緣地區經濟發展越落后,政府可干預的領域和資源就越豐富,其工業化所需的資源與能力就越帶有目的性、集權性、強制性、計劃性的特征,使得其主導產業的成長具有明顯的指令性、目標性特點。而對于已經進入工業化中期的邊緣地區,帶有明顯目的性、集權性、強制性、計劃性的主導產業政策和制度安排,通過市場力量引導主導產業跨越式、超常規發展,實現邊緣地區的資源合理配置、自主創新能力的提升和產業系統的升級,推進邊緣地區產業結構的高級化進程,縮小與發達地區的差距。

五、邊緣地區主導產業成長的集成型模式

政府一方面優化產業成長的政策環境,通過制度創新和體制創新,為主導產業發展創造良好的外部條件,另一方面通過市場機制,扶持、引導主導產業跨越式發展。其本質是在主導產業自組織發展的基礎上,遵循市場規律引導產業成長方向和發展速度,產業扶持和引導政策更多在優化產業發展的外部環境。集成化成長模式是引入集成系統思想,突出一體化的整合思想,將技術創新、制度創新、市場創新、管理創新、協同創新整合起來,將產業結構變革與產業組織形式創新、產業發展規劃與企業經營管理戰略保持密切聯系,打破行業界限,改變原有產業鏈模式,使產業競爭范圍、競爭載體、競爭主體、競爭核心和競爭秩序都發生了質變,推動主導產業成長向產業融合方向發展,邊緣地區主導產業集成型成長過程伴隨著產業滲透、產業融合、產業重組。

(一)邊緣地區主導產業集成成長的類型

1.基于技術協同創新的產業滲透

邊緣地區技術協同創新形式主要是聯合創新,此種創新經常由主導產業部門發起,聯合相關產業采取協同創新方式攻克技術難關,在資源共享和優勢互補的前提下,放大主導產業的極化效應和擴散效應,實現主導產業向相關產業的滲透。

產業滲透一般發生在高技術產業領域,是對傳統產業的滲透,這在發達地區是一個常態。與此不同的是,受邊緣地區所處的區位環境技術創新能力限制,產業滲透更多表現為主導產業技術向相關產業的滲透融合。邊緣地區產業技術滲透主要是主導產業與相關產業在產業鏈上有密切銜接關系,產業之間的技術平臺使合作創新成為可能,在主導產業極化效應和擴散效應作用下,邊緣地區的產業資源可以多重開發、交叉利用,主導產業向其他產業滲透不斷深入,使得傳統產業邊界變得模糊,進而出現產業融合。邊緣地區基于技術協同創新的產業滲透,一般是在主導產業發展帶動下,特色產業向其他傳統產業滲透融合、主導產業部門下的科研機構與相關產業組織進行聯合創新,其結果是出現產業交叉融合,或是使傳統產業有了新業態,或是產生新的行業。

2.基于產業功能互補的產業延伸

邊緣地區產業規模偏小,主導產業的發展容易引致當地中小企業圍繞主導部門形成企業集聚,隨著主導產業擴散作用的加強,賦予主導產業和其他產業一些附加功能,產業功能開始在各產業間交叉發展,形成產業功能互補的產業延伸。

與發達地區、中心城市高技術產業向傳統產業延伸不同,邊緣地區的這種產業功能互補的產業延伸往往發生在產業鏈自然延伸部分,在主導產業極化作用和擴散作用下,賦予主導產業和其他產業一些附加功能,產業功能開始在各產業間組合、重構,形成產業功能互補的融合型產業新體系。邊緣地區這種形式的產業延伸比較具有代表性的是食品加工行業、資源開采開發利用行業、生態農業、旅游業這些傳統產業。這些傳統產業在政策創新和體制創新作用下,會極大放大產業的市場需求,通過產業部門的技術創新、產品創新、市場創新,融合其他行業技術和功能,在當地實現各產業間功能互補,加快了產業系統演進進程。如在邊緣地區發展迅速的生產加工輸出基地建設,在政策推動、市場拉動之下,農牧民積極參與,金融保險、流通體系、生產加工、物流運輸、移動商務各領域相互配合,農產品質量安全水平大幅提升,農牧業基礎設施明顯改善,防災減災能力不斷增強,綜合生產能力穩步提升,產業結構進一步優化,農畜產品加工轉化能力明顯增強,現代農牧業產業體系全面建立,促進傳統農業向現代農業轉變,農產品生產、加工、儲運、銷售各環節交叉融合,催生了現代農畜產品物流、農畜產品電子商務等新型業態。

3.基于產業擴張的產業重組

在具有產業鏈聯系或技術聯系的不同產業或同一產業不同部門之間,基于產業擴張的產業重組往往賦予原有產品或服務新的功能或新的服務領域,產生新的產業功能。在發達地區和中心城市,這種產業重組主要以信息技術擴散應用為特征,沿產業鏈各環節的延伸部分向其他產業進行重組融合,其新興產業往往表現出數字化、智能化和網絡化的發展趨勢,如移動電子商務、各種O2O平臺的出現就是這種產業重組融合的重要成果。

由于邊緣地區的產業部門技術創新能力較弱、產業創新環境較為惡劣,基于產業擴張的產業重組往往不發生于信息技術產業,而是在主導產業具備一定的產業規模和市場實力后,在區域內外以不同的形式實現產業擴張。區域內部的產業擴張主要通過主導產業部門中具備一定行業話語權的大企業依據產業鏈分工進行跨產業并購,或與產業鏈中的中小企業形成以資源供應為紐帶,通過協議或合同形式,進行產品市場合作聯盟,進而大企業在多元化、多角化發展戰略指導下,通過資本運作實現產業重組和擴張。跨區域的產業重組主要通過價值鏈配置、資本合作、市場合營、技術協同創新等方式實現,區內主導產業部門中的具備資金和市場實力的大企業與在產品生產加工技術、市場營銷、銷售渠道等有關聯的區域外企業,通過合作合資、聯合技術創新、交叉持股等方式形成戰略產業聯盟,使邊緣地區主導產業組織擴張到主體功能區、發達地區、中心城市,參與到各經濟帶、經濟圈、城市圈、生態功能區、沿江沿河經濟走廊為紐帶的區域經濟發展進程中。邊緣地區這種基于產業擴張的產業重組具有非常顯著的快速性、互補性、低成本、成效大優勢,在產業基礎、市場發育、產業能力、經濟環境、政策體系協調配套條件下,邊緣地區主導產業的產業擴張、產業重組得以順利實現。

(二)邊緣地區主導產業集成型成長模式的特點

1.產業成長過程中資源配置的效率要求較高

以邊緣地區主導產業為主導的產業滲透、產業延伸、產業重組需要良好的產業基礎、產業能力、市場發育、經濟環境和政策體系,也必須有能夠適應邊緣地區發展的農村產權制度、有效的權力約束和政策激勵機制作為保障。宏觀層面上必須做好制度安排,實現社會資源的資源配置效率提升;微觀層面上必須要有效刺激部門經濟生產管理、生產技術等生產效率提升,提高資源使用效率。不管是實現社會資源的資源配置效率提升,還是提高資源使用效率,必須遵循市場規律,通過市場機制實現資源的有效配置。以邊緣地區主導產業為主導的產業滲透、產業延伸、產業重組過程中,資本運作在市場資源配置中起關鍵作用,主要是資金會通過資本市場首先流向發展速度快、效益好的主導產業部門,并帶動人力資源、技術資源、市場資源、政策資源流向主導產業部門,有效促進邊緣地區主導產業成長發展。

2.產業本身的成長與其他產業間能達到較好的均衡和協調

邊緣地區主導產業集成成長模式實際上是在更高層次實現主導產業的自組織成長,以邊緣地區主導產業為主導的產業滲透、產業延伸、產業重組,本質依然是在產業系統發展過程中的自組織發展,其產業成長方向、擴張規模、成長速度還是通過市場力量來決定,產業扶持的直接和間接政策只不過是提供了產業成長發展的外部條件,產業本身的成長與其他產業間能達到較好的市場均衡和協調發展。

3.集成式的成長強調產業整合能力

邊緣地區各種社會資源較為匱乏,其主導產業的成長要面對來自于政策歷史、資源稟賦、制度設計、發展路徑、經濟區位等制約,也面臨人才、技術、資金、信息、市場、觀念、管理等條件的制約,這就要求邊緣地區主導產業集成式成長必須強調產業整合能力。一方面要求產業部門內部集成,積極培育產業集群中的核心企業,以產品鏈為紐帶,整合產品設計、原材料生產、半成品和成品加工、商貿流通、市場銷售、物流運輸各環節,實現系統內部集成,提升主導產業市場能力。另一方面要求產業部門以價值鏈為紐帶實施外部集成,整合研發平臺、協作創新平臺、投融資平臺、人力資源平臺、市場營銷平臺的資源,實現主導產業的產業擴張。

邊緣地區主導產業成長的自組織型、引導型、集成型模式并不是截然分開的,主導產業自組織成長到一定階段,因其極化作用和擴散作用會引致地方政府對其重視,并提供直接和間接的扶持政策引導其向預定目標發展,此時主導產業成長就演變為引導型成長。當主導產業發展到具備一定的產業規模和市場實力后,具備了較強的產業競爭力、市場份額、技術創新能力和投融資能力,其對直接和間接的扶持政策的依賴逐漸降低,產業內的經濟組織在產業鏈接、產業融合作用下,開始在更大范圍參與市場競爭,形成了以產業滲透、產業融合、產業重組為主要特征的集成型成長。邊緣地區主導產業集成成長模式實際上是在更高層次實現主導產業的自組織成長,其本質依然是在產業系統發展過程中的自組織發展,其產業成長方向、擴張規模、成長速度還是通過市場力量來決定,產業扶持的直接和間接政策只不過是提供了產業成長發展的外部條件,產業本身的成長與其他產業間能達到較好的市場均衡和協調發展。

[參考文獻]

[1]干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011,(5):4-16.

[2]李娜,王飛.中國主導產業演變及其原因研究:基于DPG方法[J].數量經濟技術經濟研究,2012,(1):19-33.

[3]武健鵬.產業融合:資源型地區產業轉型路徑[J].理論探索,2012,(2):103-105.

[4]吳義杰.產業融合理論與產業結構升級[J].江蘇社會科學,2010,(1):248-251.

[5]趙偉.工業化——產業集聚與制度演化: 浙江模式再思考[J]. 社會科學戰線,2011,(1):46-53.

[6]宋繼承.邊緣地區主導產業成長機制研究[D] .武漢:武漢理工大學,2012.

[7]向吉英.產業成長的動力機制與產業成長模式[J].學術論壇,2005,(7):49-54.

[責任編輯:張曉娟]

Growth Model of Leading Industry in Periphery Regions

SONG Ji-cheng

(Business College, Inner Mongolia University of Finance and Economics,Hohhot 010070,China)

Abstract:The leading industry in periphery region possesses the characteristics of strong industry relevance and driving effect, obviously polarization effect and diffusion effect, the proportion of the output value is bigger. Market demand, policy support, investment promotion, technological innovation, competition and collaboration of industrial organization are the main driving factors in the growth of leading industry in periphery region. It's growth model includes self-organizing model, guided model and integrated model, each of these models has its own growth characteristics.

Key words:periphery region; leading industry; growth model; self-organizing; guided model

[中圖分類號]F062.9

[文獻標識碼]A

[文章編號]2095-5863(2015)06-0020-08

[作者簡介]宋繼承(1968-),男,內蒙古赤峰人,內蒙古財經大學商務學院教授,博士,從事產業組織運行與管理、市場營銷研究.

[收稿日期]2015-09-13