張維迎:村長(zhǎng)悄悄換斑馬

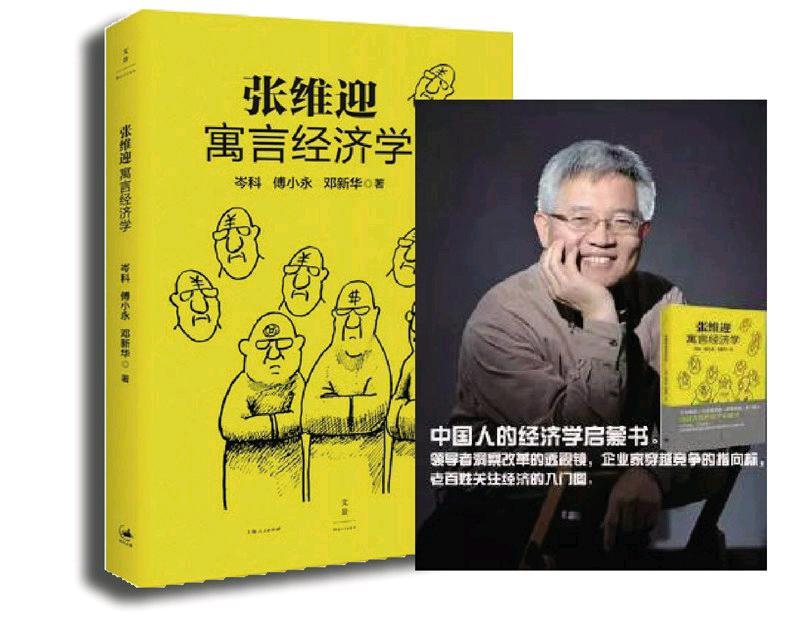

岑科+傅小永+鄧新華

著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家張維迎,其經(jīng)濟(jì)學(xué)深入淺出,他擅長(zhǎng)將繁復(fù)艱澀的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論現(xiàn)象用形象的比喻、寓言闡述出來。

《張維迎寓言經(jīng)濟(jì)學(xué)》一書整理精選張維迎著作和演講中的42篇經(jīng)濟(jì)學(xué)寓言,涵蓋張維迎經(jīng)濟(jì)學(xué)理論體系。下面從村長(zhǎng)換斑馬寓言中,看其背后的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理。

漸進(jìn)的過程反映了政治家的知識(shí)

從前,有一座村莊,馬是那里常用的牲口工具。但它們干活很懶,效率很低。村長(zhǎng)看到鄰村的斑馬干活很有勁,就想把村里的馬換成斑馬,卻遭到大部分村民的反對(duì)。村民們說:我們祖祖輩輩都跟馬生活在一起,你憑什么要把它們換了呢?村長(zhǎng)感到阻力很大,不得不另想辦法。他在晚上等村民睡覺以后,偷偷拿一桶漆,在馬背上畫了許多白道道。第二天,村民們發(fā)現(xiàn)馬變成了斑馬,就去問村長(zhǎng)是怎么回事。村長(zhǎng)說,我沒有換成斑馬,只是覺得好玩,畫了些白道道,不信你們仔細(xì)看就知道了。村民們仔細(xì)地看,確實(shí),馬還是原來的馬,沒有真正改變,于是就沒有計(jì)較此事。而村長(zhǎng)每天晚上繼續(xù)畫更多的斑馬。漸漸地,村民們習(xí)慣了把馬和斑馬看作是同一樣?xùn)|西。村長(zhǎng)找準(zhǔn)機(jī)會(huì),把畫上白道道的馬真的換成了斑馬。直到有一天,村民發(fā)現(xiàn)他們的馬被換成了斑馬。但因?yàn)榘唏R比馬更能干活,給村里帶來許多好處,大家也就高興地接受了這個(gè)轉(zhuǎn)變。

這是張維迎在2008年中國(guó)改革30周年前后經(jīng)常講到的一個(gè)寓言。它反映了中國(guó)改革中兩個(gè)非常重要的問題:頂層設(shè)計(jì)和觀念障礙。在這個(gè)寓言中張維迎所說的“村長(zhǎng)”,實(shí)際上指的是鄧小平等改革領(lǐng)導(dǎo)人;用斑馬替換馬的過程,就是中國(guó)改革用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)替換計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的過程。在這個(gè)過程中,鄧小平很早就意識(shí)到計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的弊端和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)越性,但由于長(zhǎng)期的思想慣性和誤區(qū),許多干部和群眾并不認(rèn)可這一點(diǎn),因此改革面臨巨大的障礙。為了化解障礙,改革領(lǐng)導(dǎo)人采用了一些政治、宣傳策略,把過去的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)政策冠以新的稱謂,又在新的名稱下注入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)政策的內(nèi)容,直到新的政策逐步取代舊的政策,同時(shí)給社會(huì)經(jīng)濟(jì)和人民生活帶來巨大的進(jìn)步,改革就在相對(duì)平穩(wěn)的過渡中順利完成了。這個(gè)漸進(jìn)的過程反映了政治家的知識(shí)、策略和頂層設(shè)計(jì)在推動(dòng)改革中的重要作用。同時(shí)表明,人的觀念和習(xí)慣可能構(gòu)成阻礙社會(huì)變革的巨大力量。這兩個(gè)判斷不僅被中國(guó)改革的歷史所證實(shí),也對(duì)中國(guó)未來的社會(huì)變革有重要啟示。

推動(dòng)改革的政治策略

在“村長(zhǎng)換馬”的寓言中,村民們反對(duì)引進(jìn)斑馬的原因,并沒有經(jīng)過真正的理性思考或?qū)嵺`檢驗(yàn),而是出于一種不愿改變現(xiàn)狀的本能,或者說對(duì)傳統(tǒng)習(xí)慣的保守。

那么,鄧小平等改革領(lǐng)導(dǎo)人是不是一開始就認(rèn)清了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的方向了呢?有段歷史很能說明問題。1979年11月26日,鄧小平會(huì)見美國(guó)不列顛百科全書出版公司編委會(huì)副主席吉布尼等人,作了一次沒有公開的談話。在這篇題為《社會(huì)主義也可以搞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)》的談話中,鄧小平說:“說市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)只存在于資本主義社會(huì),只有資本主義的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),這肯定是不正確的。社會(huì)主義為什么不可以搞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),這個(gè)不能說是資本主義……市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不能說只是資本主義的。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),在封建社會(huì)時(shí)期就有了萌芽。社會(huì)主義也可以搞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。”

1979年的時(shí)候,連包產(chǎn)到戶的改革都很困難,“社會(huì)主義也可以搞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”對(duì)中國(guó)大多數(shù)人而言簡(jiǎn)直是異端邪說,鄧小平卻直言不諱地說出來,可見他的觀念是非常先進(jìn)的。不過他當(dāng)時(shí)沒有公布這篇談話,1983年出版的《鄧小平文選》中也沒有收錄,直到1994年出版《鄧小平文選》第二卷時(shí)才公之于世。這表明鄧小平對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)早就有自己的看法,但為了避免意見沖突,他沒有公布自己的觀點(diǎn),而是提倡“不爭(zhēng)論”,期待廣大干部群眾在實(shí)踐中逐步取得共識(shí)。

就像“村長(zhǎng)換馬”的寓言中所描述的那樣,為了推動(dòng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變,鄧小平等改革領(lǐng)導(dǎo)人運(yùn)用了一些政治宣傳策略,對(duì)原有體制進(jìn)行新的命名和包裝,然后在新的命名下注入新的政策內(nèi)容。例如1984年,中共十二屆三中全會(huì)將中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制概括為“有計(jì)劃的商品經(jīng)濟(jì)”,就是一種類似在馬背上畫白道道的策略。

“有計(jì)劃的”這個(gè)限定詞,相當(dāng)于告訴思想守舊的人,“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”這匹馬沒有變。而在“商品經(jīng)濟(jì)”的名義導(dǎo)向下,很多市場(chǎng)化改革措施就容易出臺(tái)了。一個(gè)顯著的變化是,1985年以后,中國(guó)政府開始大規(guī)模放松價(jià)格管制,承認(rèn)計(jì)劃外價(jià)格的合法性。1987年中共十三大報(bào)告提出中國(guó)處于社會(huì)主義初級(jí)階段,更是一次重要的理論創(chuàng)新。因?yàn)樯鐣?huì)主義既然處在“初級(jí)階段”,就可以采取一些特殊的政策措施,所以到1988年,私營(yíng)企業(yè)通過憲法和《中華人民共和國(guó)私營(yíng)企業(yè)暫行條例》取得合法地位。這是過去的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制中無法想象的。有了這些鋪墊,到1992年,中共十四大提出中國(guó)改革的目標(biāo)是建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就顯得順理成章。

不過此時(shí),距鄧小平最早提出“社會(huì)主義也可以搞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)13年過去了。1992年之后,國(guó)有企業(yè)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的重點(diǎn)。這是因?yàn)槭拇蟠_立了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的改革目標(biāo),私營(yíng)企業(yè)獲得前所未有的合法地位,迅速發(fā)展壯大。在私營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)沖擊下,國(guó)有企業(yè)生存日益艱難。政府迫于巨大的財(cái)政壓力,并受經(jīng)濟(jì)學(xué)界流行的產(chǎn)權(quán)理論影響,決定對(duì)國(guó)有企業(yè)實(shí)施股份制改造,即私有化。但由于“私有化”一詞在政治傳統(tǒng)上是禁忌,國(guó)有企業(yè)改革同樣經(jīng)歷了“斑馬換馬”的過程。最初,在1993年的中共十四屆三中全會(huì)上,對(duì)國(guó)有企業(yè)改革的重點(diǎn)提法是“產(chǎn)權(quán)明晰”、“建立現(xiàn)代企業(yè)制度”,也就是將國(guó)有企業(yè)改造為國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)下屬的股份公司。這就像是在馬背上畫白道道。接著,中央領(lǐng)導(dǎo)人又提出“抓大放小”,允許縣級(jí)以下的國(guó)有股份公司向私營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)讓或出售。這就是把一部分畫上白道道的馬換成了真的斑馬。1998年以后,隨著改革深入,在“結(jié)構(gòu)性重組”、“投資多元化”等政策輿論導(dǎo)向下,縣級(jí)以上的國(guó)有大中型企業(yè)也轉(zhuǎn)向私有化。這不僅讓中國(guó)的所有制結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變,也重塑了市場(chǎng)發(fā)育和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的基礎(chǔ),構(gòu)成中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。到了2004年,大部分中央直屬企業(yè)和國(guó)有銀行陸續(xù)在資本市場(chǎng)上市,至此,中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的重點(diǎn)和框架已基本完成,剩下的問題,就是尋找合適時(shí)機(jī),把國(guó)有資產(chǎn)的股份向社會(huì)和公眾轉(zhuǎn)讓。

對(duì)未來改革的啟示

回過頭看,“斑馬換馬”是中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的一個(gè)典型經(jīng)驗(yàn)?zāi)P汀5仨毘姓J(rèn),任何模型都有抽象和簡(jiǎn)化的成分,這個(gè)寓言并不能解釋經(jīng)濟(jì)改革的全部問題。現(xiàn)實(shí)中類似“村長(zhǎng)”的人不止一個(gè),“村民”也分很多種,他們之間的觀念分歧和利益博弈比寓言故事復(fù)雜得多。盡管如此,理解這個(gè)寓言背后的思想邏輯,對(duì)展望中國(guó)未來的民主、法治道路有非常重要的啟示。

首先,它告訴我們,在社會(huì)變革過程中,有一些障礙是由觀念或習(xí)慣造成的。清除這些障礙需要時(shí)間和耐心,而非簡(jiǎn)單的武力斗爭(zhēng)或利益分配。經(jīng)濟(jì)改革如此,政治改革亦如此。事實(shí)上,在中國(guó)現(xiàn)代民主化進(jìn)程中,已多次發(fā)生“欲速則不達(dá)”的教訓(xùn)。正像張維迎所說,不管是清朝的君主立憲改革,還是民國(guó)的共和憲政體制,如果當(dāng)時(shí)人們有足夠的耐心,給社會(huì)更長(zhǎng)的時(shí)間去調(diào)適,中國(guó)的民主化和法治建設(shè)結(jié)果可能比現(xiàn)在更好。但恰恰因?yàn)楫?dāng)時(shí)人們太著急,社會(huì)變革出一點(diǎn)問題,就認(rèn)為失敗了,立馬訴諸新的斗爭(zhēng),尋找新的道路,結(jié)果導(dǎo)致更大的災(zāi)難。

其次,在自上而下的改革“頂層設(shè)計(jì)”中,政治家的觀念和策略都非常重要。如果政治家沒有正確的知識(shí)觀念,看不到社會(huì)變革的正確方向,對(duì)社會(huì)有益的頂層設(shè)計(jì)就無從談起;另一方面,如果沒有適當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)方式和行動(dòng)策略,再正確的改革理念也可能處處碰壁、無功而返。這是古今中外改革歷史反復(fù)驗(yàn)證的道理。