丹寨皮紙,手工紙之鄉的復興夢想

雷虎

湍急的河水急促流淌著,不要因為它清而淺就忽視它的能量——在前面三十米見方的地方,它居然把擋在它前面的山巖開膛破肚切割出一座天生的石橋,石橋村便因橋得名;右邊有一座高百米的懸崖拔地而起,我們要拜訪的手工紙作坊,就這樣依偎在懸崖懷抱內。懸崖名為“大巖腳”,手工紙作坊也以大巖腳為名,紙坊的主人名叫潘老三。

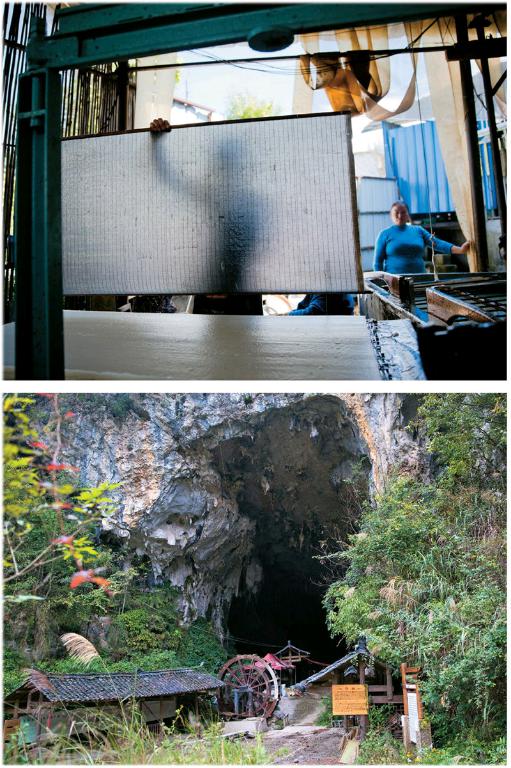

從山上采摘野生物料到最后出成品,要遵從傳統的制作工序,大約十幾道。而傳統造紙中最重要的環節就是“抄紙”。大巖腳下的紙作坊也正是展示這一工序。穿藍布衣手工抄紙的大叔名叫王亞平,是潘老三的舅舅。今年40歲,已經抄紙28年。

抄紙是造紙成敗的關鍵。這項絕活需要年月練就,一般是言傳身教,世代相傳,花上五到十年的功夫,才能熟練掌握。剛才還在看石橋的小游客,看到王亞平開始抄紙,紛紛過來圍觀,有的孩子還嚷著,“爺爺,我們在網上看過你的視頻。”

聽得王亞平樂開了花,于是開始講解,“幾百年來,丹寨手工紙工藝幾乎沒變,只不過以前用木棍攪,如今用電動攪拌機。以前我們都只蒙頭做紙,如今多了人參觀,我們就客串起當導游了!”

通了電,攪拌機渦輪開始轉動,水池里的水如燒開的白粥一般翻滾。王亞平走到大巖腳邊,拽下一根樹枝, “我們丹寨做的手工紙又名皮紙。皮,便是這種樹皮。這種樹名為構樹。而這漿水中這些如白粥一般的東西,便是構樹皮搗碎后變成的纖維。攪拌的過程,是為了讓這些纖維在水中均勻分布。”攪拌機工作幾分鐘后,王亞平把攪拌機拎出。雙手掄起如紗窗一般大小的竹簾,浸入混滿紙漿的池子中,舀起,反復幾次,如竹籃打水一般。當竹簾拎出水面約二十厘米高時,竹簾中的水便已經漏干,只留下一層薄薄的紙就像面膜一般貼在竹簾上。

最終,王亞平把竹簾往身旁的案板上一貼,附在竹簾上的紙膜乖乖地從竹簾上落下來。一層層“面膜”貼在一起。“之所以要抄兩段兩次水,而且抄水方向不同是為了讓纖維形成縱橫交錯的網絡。這樣做出的紙張才有更強的韌性。”王亞平說。

柳暗花明

王亞平低估了小朋友們的好奇心——為了一次手工紙之旅,他們竟會在網上找到他做手工紙的視頻來觀摩,這讓這平時鮮有人關注的手工紙藝人大為感動。不過孩子們的耐心也是有限的,他們還是靜不下心來,看完整個過程。

此刻,同樣在大巖腳下,又一個攝像團隊殺到,看架勢是要給潘老三拍手工紙紀錄片。潘老三特地找到一位養眼美女,穿上苗裝在大巖腳下開始演示。只不過,苗女是捧著花花草草從遠處的石橋向大巖腳慢慢靠近,往竹簾上放一束花澆一勺紙漿。山泉水混合草木纖維做槳,山上野花田里雜草做墨,攪、抄、沾、曬后,再吸點山里的陰風……一張張花草紙在大巖腳下晾曬,就如同一件件正在展示的藝術品。

“這種用花草入紙的新型紙名為花草紙,是我在上世紀90年代一個偶然的機會發明的。”沿大巖腳順河而下二十米便是石橋村腹地“紙街”。石橋皮紙國家級傳承人王興武正坐在自己家的手工紙作坊門口講述丹寨花草紙的前世今生。

王興武的家族是丹寨做皮紙的世家。高中畢業后,王興武就做起了祖傳的白皮紙。在上世紀90年代,手工造紙業卻在機械造紙進攻下節節敗退,石橋白皮紙最后的陣地就只有做炮竹紙一個了。但漏屋偏逢連夜雨,1996年后,國家不允許私人造炮竹了,石橋皮紙最后一塊陣地也淪陷了。王興武也只能關了家里開了多代的手工紙坊外出打工。

“1996年底,一位在深圳打工的同鄉女孩給我寫信,說香港客人需要定制一種做包裝用的特種花草紙,問我能做嗎。為何不能做呢?花草紙比白皮紙工藝要簡單得多啊。于是香港的訂單就持續不斷地發過來了。”王興武指著自己家作坊門口“石橋黔山造紙合作社”的招牌說。

一項傳統工藝,柳暗花明又重現了生機,石橋手工紙的命運正是中國傳統手工藝的縮影。石橋黔山造紙合作社在制作了花草紙之后,又相繼開發了云龍紙、彩蝶紙、迎春紙等上百種新紙品。其中迎春紙入選國家圖書館、國家博物館所指定的古籍文物修復專用紙。石橋黔山造紙合作社也被列入國家首批非物質文化遺產傳承保護基地。

“變成國家非遺,入選古籍修復專用紙都不是我的終極目標,我只希望能做出日本和紙那樣水平的手工紙,讓石橋成為真正的手工紙之鄉。”王興武曾經專程到日本考察過日本和紙工藝,對日本手工紙表示十分佩服。

寂寥的手工紙

石橋可以成為真正的手工紙之鄉嗎?

走在“紙街”上,那些木樓的民居,每一棟的中堂都供奉著祖宗牌位。人們遵從著祖宗的教誨,手工紙,也算是傳自祖宗的絕學。即便如此,手工紙在石橋也開始日趨瀕危。石橋據說有60多家做紙戶,但我從門店最集中的“紙街”穿行,卻只見到三戶與紙相關。一家正在抄紙,一家紙店卻閑得打瞌睡。第三家便是王興武家。他既開紙店也開紙作坊。即便如此,今天他家的紙作坊沒開工,紙店也沒見到人影。

大巖腳下,也并非平靜。三個月前,水漫拱橋,掀翻了橋上的廊蓬。從此,石橋的廊橋就變成了禿頂。“以前村里有能力的人都在造紙,如今有能力的都在外打工。和大家商量把給橋上重新加個頂,這事只能等到過年時村里能人都回了時再定!”潘老三說。他的紙坊就在石橋村三大地標之一的大巖腳下,他也在村子風景最秀麗的村口開客棧。做手工紙是祖傳的,潘老三有很強的繪畫功底,懂得喜歡手工紙的客人喜歡什么手工紙產品;而開客棧則是被逼出來的——石橋手工紙不緊氣時,潘老三曾經在西江千戶苗寨開過客棧,所以他也知道到旅行者需要什么樣的體驗。

那些手工紙體驗者,都排著隊澆完花草紙,把自己的作品擺到大巖腳下晾曬后,便到附近的苗寨游山玩水去了。回來時天色已晚,正好在潘老三的客棧中住店。

上午撈起的紙張經過一天陽光的暴曬之后,花草已經被陽光固定到紙張中變成了花草標本,此時已被收集到手工紙體驗館中的工作臺前。面向著一幫認真的孩子,潘老三說,“白天你們自己動手做了一張手工紙,今晚就見證手工紙怎么樣變成一個手工筆記本吧。”孩子們全神貫注地制作著自己的手工紙筆記本,生怕有一點兒閃失,而父母們正忙著拍攝,記錄這一過程。

三個造紙的藝人

我和手工紙設計師余建榮路過潘老三的手工紙體驗館后,繼續沿著河道往下游走。河流將要離開石橋時,顯然變得暴躁起來。因為在河流下游村口又有一條河流注入。余建榮讓我們順著新注入的支流往前看,前方的山巖上竟然生出來一只深邃的“眼睛”——那是石橋村的另一個標志,穿洞。

穿洞是一條流動著暗河的溶洞。溶洞入口如大巖腳下一般,隱藏著一家手工紙作坊。這作坊的主人便是王興武。王興武平時就“隱藏”在穿洞中做手工紙。

這兒與大巖腳一樣水流潺潺。只不過大巖腳的水卻是自巖石上滴下,一滴,兩滴,三四滴,不仔細看根本感覺不到它的存在;而溶洞的水卻是從溶洞里噴薄而出,水聲不斷地敲打鼓膜。似乎洞里隨時會有千軍萬馬沖出,把破敗的紙坊淹沒。

晚上,我躺在石橋村兩條河流交匯處的一處山谷木樓中寫石橋手工紙尋訪札記。這木樓的主人,便是余建榮。這位留法歸來的手工紙設計師回國后,選擇了石橋作為自己的創作基地。

余建榮的小木屋隸屬于石橋村,但獨立在村莊之外。石橋獨立于村莊之外的建筑還有兩處,一處是王興武在天然溶洞穿洞中的手工紙作坊,一處是潘老三建在村口的手工紙體驗館。三處建筑就如同他們的主人一樣,都是和村莊若即若離,又保持著自己的特質:王興武的手工紙并不是傳統意義上的石橋古法紙,他側重材質本身屬性的深挖;潘老三的手工紙只是媒介,他更傾心于打造手工紙衍生出來的產業鏈。余建榮更多的是在拿手工紙做實驗,嘗試紙張除了作為書寫載體之外,作為全新藝術承載的可能:譬如,用沒有水的圓珠筆在一摞紙上寫《道德經》;或者用點燃的香在一頁手工紙上燙出《漢語大詞典》上6萬5千個漢字。

“也許,有人會覺得這沒有任何意義。但是,如果你看到這一摞紙,因為力度逐漸變弱時,每張紙上留下《道德經》逐漸消減時,你會如何聯想?當看到點燃的香在紙上燙出字時,字的產生伴隨著紙生命的消逝時,你會有怎樣的情愫呢?”

第二天早上,余建榮又坐在小木屋門口,開始用火在紙上創作。 余建榮的小木屋正門前有一座巨大的混凝土橋從兩座山峰間穿過。每天,石橋村民們一抬頭,都能觀望它和他。