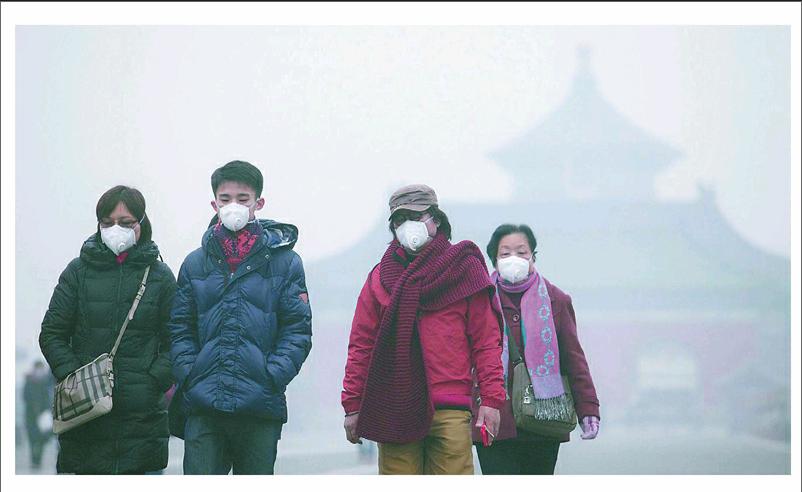

治理大氣污染關鍵在于找到發展與環保的契合點

PM2.5污染問題在最近幾年受到民眾廣泛關心,但學界的研究實際上已經開展了十數年,為國家制定相關治理措施提供了重要支撐。PM2.5問題專家、清華大學環境學院院長賀克斌近日在日本出席笹川日中友好基金主辦的環境研討會時接受了記者采訪,他對中國PM2.5研究、污染治理,以及國際研究合作情況進行了介紹。

賀克斌是中國國家自然科學基金委杰出青年基金獲得者、教育部長江學者特聘教授和“區域復合大氣污染與控制”創新團隊帶頭人,參與多個由政府主導的大氣污染對策研究項目。他稱,中國的大氣污染治理已經初見成效,但是還面臨一些前所未有的新問題,鞏固并深化治理成果的關鍵在于找到經濟發展和環境保護之間的契合點。

中國的PM2.5污染問題面臨新問題

據賀克斌介紹,公眾和媒體關注PM2.5是最近幾年的才開始的,但是學界對PM2.5的研究其實已經持續了相對較長的時間。1996年賀克斌前往美國進行交流訪問,那時美國正在對PM2.5的標準進行研究,但當時中國還在解決更為初級的大氣污染問題,大部分城市的PM10還比較高,甚至連顆粒更大的TSP(總懸浮微粒)在部分城市還未能得到解決。

1996年之后,賀克斌等一批較早從事PM2.5研究的中國學者開始在北京等地建定點觀測站,長期記錄空氣質量變化情況。當時中國學界對于PM2.5的認識還處于研究探討階段,只是發表一些學術論文,還沒有進入解決問題的階段。隨著觀測數據的不斷積累和研究的不斷推進,中國學界在PM2.5的研究方面也取得了較大成果。賀克斌說,“這也是為什么近幾年當媒體和公眾對PM2.5的關注度上升時,政府能夠迅速制定相關標準并出臺解決方案的原因”,“過去十多年間學界一直在對PM2.5進行研究”。

在談到大氣污染問題時,上世紀50年代發生的倫敦煙霧事件和洛杉磯光化學煙霧事件是常被提及的案例。但是相比之下,一方面中國的空氣污染問題是在較短時間內集中發生的,時間緊迫,發達國家用100多年解決掉的問題,中國在過去30多年里開始陸續發生。另一方面,當前中國面臨的霧霾和PM2.5污染問題更為復雜,在化學機理等方面還有一些新問題至今沒有得到科學的解釋。

賀克斌稱,PM2.5污染是“一果多因”的問題,比如很多地區空氣中的二氧化硫、氮氧化物的濃度相比以前有所降低,但現在又面臨氨和揮發性有機化合物增加等新問題。PM2.5污染是一個復合的并發癥,而不是單一的問題。關于PM2.5的成因,現在也只是掌握了粗的脈絡,有些關鍵問題還沒找到答案。比如北方地區的冬天,可能出現幾個小時內PM2.5濃度快速升高的現象,其原因目前尚不清楚。此外,中國當前的空氣污染主要集中在京津冀等東部地區,而發達國家過去發生的空氣污染問題并沒有這么集中。

中國大氣污染治理已初見成效

最近政府在多個國際場合強調要控制碳排放量,中國的碳排放量最晚將在2030年達到峰值。賀克斌稱,碳排放和PM2.5的濃度有很大的關聯,因此降低碳排放量將有利于改善PM2.5污染問題。他指出,政府進行環境治理的動力并不是跟隨國際潮流,而是因為環境污染已經給社會和經濟的發展帶來了實實在在的影響。環境污染會降低一個地區的市場競爭力,最直接的是招商引資會受到影響。

針對當前的空氣污染問題,國家采取了一系列的應對措施,并將其列為“十三五”科研計劃的重點。據賀克斌介紹,2013年9月,國務院出臺了被稱作史上最嚴厲的大氣污染防治計劃。一方面該計劃由國務院直接下達給各省政府,而不是由環保部發給各個省的環保廳,指令級別更高。另一方面,該計劃對污染降低幅度的要求非常高的,而且是對空氣污染物濃度的要求,而不是對排放量的要求,這就使得所有與形成PM2.5的相關污染物排放都會受到約束。

與此同時,全國74個城市從2013年1月1日開始公布每小時的PM2.5數據,普通民眾均能查閱。賀克斌稱,這實際上是政府對環境治理的一個重要承諾,民眾可以對治理效果進行監督。而系列治理措施已經取得了一定的成效,從2013年到2014年的一年間,全國PM2.5濃度平均下降了約11%,2015年前幾個月還在下降,目前沒有出現反彈。

賀克斌同時也指出,環境治理通常前幾年容易出成效,而越往后難度會越大,即便當前大氣污染治理取得了不錯的成果,也不能低估今后的困難。初級階段的成果往往是通過關停排污大戶、淘汰落后產能取得的,但是經濟還要發展,因此關鍵在于找到經濟發展和環境治理的契合點。

大氣污染的治理是一個龐大的系統工程,不僅涉及科研技術,還涉及產業結構、經濟布局、民眾生活觀念等諸多方面。賀克斌稱,當前環境科學研究者正在與經濟學研究者開展合作,研究環境污染和經濟之間的關系,以期找到平衡經濟發展和環境治理的方法。

挑戰與機遇并存,環保并非經濟發展的制約因素,在進入一定的階段之后環保能夠促進經濟發展。賀克斌稱,國務院今年5月份公布的“中國制造2025”工業發展規劃就將環保制造業當作重要發展點,國家在支持包括環保產業在內的創新和創業。他稱,環保和經濟增長之間相互促進的關系越來越明顯,“誰在環保產業方面走在前面,誰將在今后的發展中占據優勢地位”。

PM2.5研究需積極開展國際合作

如前文所述,中國當前的大氣污染問題非常復雜,并且面臨一些新的問題,這些問題不是現有理論和模型能夠解釋的。從這個意義上講,中國現在的大氣污染是國際學術界共同面臨的新問題,有必要開展相關的研究合作。

賀克斌說,中國面臨世界各國均未遇到過的問題,這也吸引了世界各國大氣污染相關問題學者參與研究,大家都希望能有新的發現,找到新的大氣化學機制。在相關設備研制以及基礎理論的積累等方面,中國與國際先進水平相比還存在差距,因此開展國際合作將有利于彌補這些不足。實際上國內有很多研究團體正在通過不同規模的國際合作開展研究,吸納全世界的智慧。

以鄰國日本為例,其在上世紀50至60年代也曾出現嚴重的環境污染,四日市哮喘事件、米糠油事件、水俁病事件都是轟動世界的公害事件,日本也因此在環境治理過程中積累了豐富的經驗。賀克斌稱,日本在大氣污染科研和治理領域都有值得學習的地方。科研領域,日本在科研設備研制以及大氣化學觀測、模擬、機理研究等方面水平都比較高。在治理方面,日本在提高能效、節約能源和排放監管等方面做得很好。

據賀克斌介紹,中日兩國在環境方面有著較為廣泛和深入的合作,中國在進行火電站除硫技術攻堅時即參照了日本企業提供的技術模板。政府層面有中日韓三國部長級會議等合作機制,學術界也有很多合作。清華大學從7、8年前已經開始和日本東京大學開展PM2.5相關的研究合作,現在還在和大阪大學、愛媛大學等合作。此外與日本企業界也有合作,利用日本企業在設備研制上的優勢,為解決當前大氣污染新問題提供更多的研究手段。

賀克斌說,當前中國使用的PM2.5標準是世界衛生組織各級標準中最低的一級,解決PM2.5污染問題還有很長的路要走。但無論是從國家治理環境的決心和政策,還是從社會經濟的發展階段來看,環境治理已是“開弓沒有回頭箭”,PM2.5污染問題未來必將得到有效的解決。