嫣紅姹紫:當代中國花鳥畫學術邀請展座談紀要

嫣紅姹紫:當代中國花鳥畫學術邀請展座談紀要

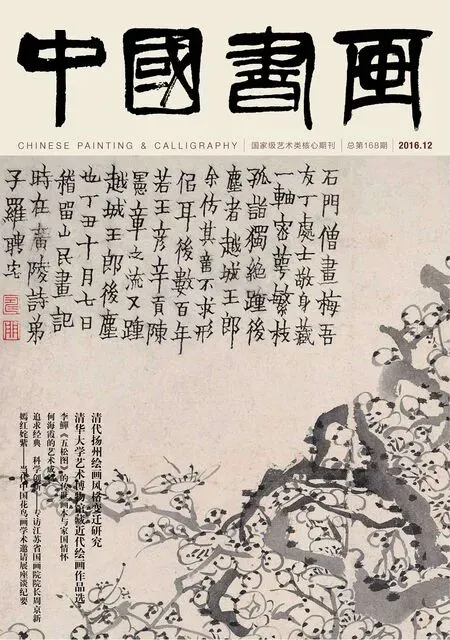

編者按:2016年11月6日,我社聯合《中國美術報》共同主辦了“嫣紅姹紫—當代中國花鳥畫學術邀請展”,展出了郭怡孮、江文湛、江宏偉、喻慧、陳鵬、林若熹、賈廣健、喬宜男八位畫家的40幅近作。展覽以座談的形式開幕,到場的專家及參展作者就當代中國花鳥畫創作的現狀、花鳥畫創作如何體現“當代性”、當代花鳥畫家的修養等問題,進行了深入的探討。研討會由王平主持,到場嘉賓掙脫藩籬、不流阿俗,從繪畫本體出發,既堅守中國傳統的筆墨美感,又與西方美學互滲,暢所欲言,各抒己見。為使更多關注花鳥畫創作的愛好者、專業學習者從中受益,現將發言錄音整理成文,以饗讀者。

郭怡孮 幽姿淑態是芙蓉 68cm×68cm 紙本設色 2013年

康守永(《中國書畫》雜志社社長兼總編輯):各位專家,各位來賓,《中國書畫》雜志有幸和《中國美術報》聯合主辦這次“嫣紅姹紫—當代中國花鳥畫學術邀請展”及研討會,由展覽引出的話題應該說在當下也有比較重要的意義。人們總在談中國畫、花鳥畫,尤其花鳥畫發展到今天,應該朝著什么方向發展、怎么發展,結合這個展覽,我們做一個研討。有請《中國美術報》王平總編來進行學術主持。

王平(《中國美術報》執行總編輯):今天參展的幾位畫家,確實也代表了當下創作的各種類型,應該講這個展覽規模不大,但卻把最優秀的一些代表都包含了進來,所以我覺得通過這個展覽也能夠窺一斑而見全豹,看到我們當下花鳥畫家的一些思考、追求,以及他們的狀態。同時花鳥畫這個圈子很窄,它不像人物畫和山水畫,相對來說畫家數量也多、面貌也多,所以在花鳥畫里面要走出自己的面貌非常難。因此我們今天的探討,既是從這幾個畫家身上受到一些啟發、得到一些線索,最主要的是希望能夠通過這個展覽去思考當下中國畫的一些創作的情況,以及對他們將來的走向做一些研討。今天不只是針對他們作品的研討會,更是理論家和創作者一起探討花鳥畫發展的一個座談,希望大家能夠有一些碰撞。

張桐瑀(中國畫學會常務理事兼副秘書長):這些年的花鳥畫我一直很關注,無論工筆、寫意、沒骨,還是兼工帶寫,畫家個體都在想方設法創新,想方設法找到自己的筆墨語言和表達方式,所以說當下花鳥畫的創作很活躍。但是從總體上講,因為花鳥畫不像人物畫、山水畫,它和人沒有關系,所以它更像自我和封閉的家園,只是建立自己的生態系統、語言系統,把自己的風格樣式完成,并不太考慮整個中國畫壇以及整個時代性的開拓,因而更容易掉到自己的世界里面。作為一個畫家,他可以不對美術史負責任,但是作為一個具有開拓性的畫家,他一定離不開美術史,一定有一個傳承的鏈條在約束著他。所以,這些年花鳥畫界在往前左沖右突,作為雜志、媒體,把這個現象作為學術研究話題,助一下陣、推一把,可以連續舉辦一些這樣的展覽。

這個展覽我參與了策劃,包括老中青三代人,包容了各種追求,而且這些人都是花鳥畫壇的中堅力量。展覽在西安引起了轟動,大家紛紛覺得這樣一個展覽應該做成巡回展,把展覽的效用盡量放大。所以我也更希望參展畫家有更大的擔當,對花鳥畫壇進行一個反思和反想,形成一個整體的力量,把大家帶出沼澤,不能畫著畫著就不愿意出門了,畫著畫著就走到自己的世界里了。

花鳥畫家要勇于擔當,有些場合、有些研討會一定要發出自己的聲音,寧可爆炸。現在該到形成合力的時候了,因為21世紀過去快二十年了,而且后三十年大家全在其中,成不成就全靠大家了!

王平:花鳥畫的學術思考、學術的高度,這需要我們關注。展示的作用也非常重要,有些東西用千言萬語,也不如一眼看過去力量大。請宜男兄發言。

江文湛 留得殘荷聽雨聲 68cm×45cm 紙本設色 2014年

喬宜男(中國國家畫院研究員、中國畫學會理事):這個展覽規模其實是很小的,但是今天坐在這兒,我覺得這個研討在我心里分量很重。我們參加過很多活動,參加過各種研討會,參加過規模非常宏大的畫展和開幕式,那種外在的熱鬧在我們心里有多大的分量,我們自己很清楚。今天這次展覽得益于《中國書畫》雜志。這個展覽前期在西安展過一次,這次的延續對我們來說是很嚴肅的事情。我估計畫畫的里面,畫花鳥的人數量比例不見得是畫家里面最多的,但花鳥畫在我們心里能有多少分量,我們心里很清楚。這次展覽中有兩位老先生—江老師和郭老師,展覽前我們都聯系過,郭老師人在山東,江老師人在國外,都把作品慷慨地拿了出來。當把這幾位畫家的作品擺在一塊兒,大家就能看出我們的用意—我們不是理論家,我們是畫家,希望大家看到什么樣的畫在我們心里有分量,或者是在我們心里有學術價值。基于這樣的目的,我想畫家的選擇還是比較重要的。

我本人在西安美術學院從本科讀到研究生,一進去就是學習花鳥畫,是西安美術學院60年來唯一的一屆。我們本科時間大部分都是在臨摹,我們可以把3500多張館藏作品借出來臨摹。我早期畫的是工筆,研究生畢業的時候寫了一篇論文,名字就叫《論工筆花鳥畫的寫意性》,當時認識比較膚淺。我的老畫冊里面有幾張我早期的工筆,也請理論家看一看,提一些寶貴意見。后來因為種種原因改到水墨畫,畫了這么多年花鳥畫,我感覺水墨花鳥畫不像人物和山水,對于我的個性來說,好像前面只有一條路,就是筆墨相生。水墨花鳥畫沒有別的路可走,就是在筆墨的形式上做文章。這是我的一點膚淺的認識,大家可以繼續聊。

江宏偉 啼春圖 66.5cm×46cm 紙本設色 2015年

王平:宜男提到了筆墨的形式感,今天既然大家從他們身上去引開,我想是不是應該引發一些宏觀的問題?鼎一兄談談。

徐鼎一(《榮寶齋》雜志主編):首先祝賀“嫣紅姹紫”花鳥畫學術邀請展圓滿開幕,這個展覽題目取得相當好,畫家都是實力派畫家,注重學術研究,可以說是名副其實。幾位畫家的作品有不同的取向,有各自獨特的追求,既有從傳統筆墨上拓展的,又有從新的形式感上追求的。當然,要想在傳統的基礎上有一點點進步,有一點點新的東西,特別難。對一個藝術家不要求全,若果中西所有元素都要有,確實是比較難的。就像講筆墨一樣,哪里重一點,哪里輕一點,是蒼茫一點,還是潤一點,這都不是能夠量化的。如果畫到一定程度,一定是靠畫家的直覺,畫到這兒,他會覺得就應該這么畫,最后就成了。所以我們覺得花鳥畫要想創新是非常難的,必須靠長久的學習、修煉。

老一代那些有成就的藝術家,在傳統學習上都是有繼承的,又有創新的。學習傳統不是畫形式,而是要表現精神的:精神層面的一種堅定、一種深沉,以及頑強……這些東西永遠是要追求的。每個人的創作都是一個自我修煉的過程,也是非常不容易的。

另外,繪畫也要有形式感。花鳥畫也是一種視覺藝術,由視覺再回到心靈,所以說對西方畫面切割的形式感也要有追求。但是我們現在所了解的一些西方繪畫藝術,往往不是最近的、最新的。前兩年我在榮寶齋接待過意大利都靈美術學院的院長,我在網上搜了一下他的作品。發現一個現象,我們對當代西方五六十歲的藝術家的作品,往往一點也不了解。其實,他們的作品也是對色彩、對形式感很講究,實際上他們也在某種程度上回歸到了像我們中國繪畫對意境的營造上。形式感是為意境服務的,但是形式感也很重要。

總體來說,這次幾位參展藝術家確實是中青年實力派藝術家的代表,今后三十年的中國花鳥畫的繁榮與成就,要靠你們的努力和表現!謝謝!

王平:鼎一兄主要還是更強調精神層面的繼承和發展,以及形式感或者是現代感,我們接下來請若熹老師談談。

林若熹(中國藝術研究院中國畫院教授、博士生導師):就工筆來說,從縱向看,我們當下對傳統的造型技術是欠缺的;從橫向看,按西方模式的要求,我們造型的基礎可以說是很扎實,可是我們的表現還沒有越過造型基礎。所以我們現在,中國靈魂的東西也丟了,又沒有學到西方靈魂的東西,兩頭都不到邊。至于寫意這一塊,我覺得任何一樣東西它發展到一定程度,都會變呆板,變成一種符號,寫意也是,內在東西就沒有多少人能學得到了。表面的東西,比如某一筆,是很多人都可以學到的。當這一筆成為了符號可以流通的時候,很多人就開始學這個符號,但沒有內在的東西。古人卻是很清楚的,比如對一片樹葉,古人已經臨摹上千年了,他是在用自己的精神層面的東西來呈現這一片樹葉。可是我們只懂得它的表面,只是一個符號。所以你看文人的繪畫,因為他們本來就有那樣的學養,他們從小就拿毛筆,他們也有造型基礎訓練,用一個符號就可以展現內在的精神世界,這是古人的境界。所以,藝術的表現,是藝術家的靈魂和造型基礎,這樣的某一筆、那樣的某一筆,兩面結合的。可是我們現在有多少人有那種精神境界呢?我們已經只學形式、只關注符號了。我們甚至喪失了對于毛筆的認知,而古人對這支筆的要求卻是心、手、筆是一體的,這是一個基礎,這其中的差距是很遙遠的。

喻慧 小窗幽記 75cm×118cm 紙本設色 2015年

此外,寫意也好,工筆也好,我覺得寫意這一塊兒,我們比西方的認知要早上千年。你看水墨里,特別是畫歷史題材的,有人把人物畫得多么立體、呼之欲出,這其實是一種倒退。

王平:現在的美術學院有時候在工筆畫教學中把造型當作表現,把寫意花鳥形式符號化之后,其內在的精神也被掏空了。若熹對當下的花鳥畫創作、教學很有思考。接下來有請于洋,他也是美術學院的。

于洋(中國美術學院中國畫學院副教授、碩士研究生導師):花鳥畫這個圈子,就像前面講到的,可能跟山水、人物相比,具有封閉性,它是比較特殊的一個畫科。真正要把花鳥畫畫好,尤其是寫意花鳥,比較難。我們看整個近現代的畫家里面,傳統幾大家也好,“吳齊黃潘”也好,你看這幾位里面三位是花鳥畫畫家,足見20世紀中國畫花鳥畫還是占據舉足輕重的地位的。但是,今天我們也都承認花鳥畫壇真正要拎出來幾個具有大師氣象的花鳥畫家,有點困難。

為什么會這樣?花鳥畫到今天再要出新,再要出一個所謂的現代性,它其實有難度,但機遇也恰恰在這個難度里面。尤其是寫意畫,這一點我想更是在每個畫家不同的語言風格里。如果我們把這種寫意花鳥看作是一種延展,我們又怎樣來認識它的后期階段?這就是我們剛才說的形神之變,這種“變”今天依然在延續。我自己寫過小文章,談到建構所謂現代花鳥畫學,這也容易陷入一種偽命題,如果它是一個畫科,它前面掛著一個現代的時態,這個花鳥畫學,當然包括理論的多重研究、立體的研究。我們如何把花鳥畫放在一個新的語境,乃至于把它推廣出去,放在全球語境、西方語境里來推廣?我想這也是一個新的課題。

當然要解決這個問題首先可能要面對的是我們國內花鳥畫的地域性和學院性存在的差異、多元的問題。說到這,因為我自己是“70后”,所以我也更加關注“70后”畫家的作品。再看我們的前輩,“40后”“50后”“60后”畫家的創作,可能每個成熟的畫家,都會形成一種范式,可能同時也會進入到某個階段的瓶頸。這個現象在一些青年畫家中也會出現,如何來對待,是否應有一種不破不立的氣魄?我覺得這是一個課題。

王平:謝謝,從花鳥畫的學科本身已經在當下新的創作語境當中,這些思考也給我們很多提升。我們接下來請賈老師談談。

賈廣健(中國國家畫院青年畫院副院長):今天大家關于花鳥畫的探討,涉及到的任何一個很小的概念,都值得我們去思考。比如說工和寫的問題、繁和簡的問題,這些問題實際上有時候非常具體,但是有時在我們某一個階段卻又感到非常困擾。怎么困擾呢?我有相當長的一個階段學習工筆花鳥,我原先是畫寫意畫的,學習寫意文人畫,大寫意的這種筆墨,后來我畫工筆畫,有很多應該說很有思想、很有影響的老師問我,說你怎么畫起工筆畫了,你不要畫工筆畫,那意思是說工筆畫沒有出路,畫不出很高的境界來。這是偏見。實際上畫了以后才知道,沒畫過工筆畫的人千萬莫談工筆,你沒有切身體驗的時候千萬不要談。再比如說繁和簡。我長期在美院教書,很長時間我都不知道怎么能很簡潔地把這個問題說明白,后來我看到一個關于繁和簡的論述,擅用簡者可以三筆五筆就構建了他的境界,擅用繁者千筆萬筆不嫌多。再比如造型問題,什么是造型?寫意花鳥畫的造型是什么?是把那個畫得很像或者不像,這個尺度怎么把握?我也有我的角度—畫花像花,畫鳥像鳥,就那么簡單,至于像到什么程度就自己去把握。但是你過分偏離了具體客觀的東西,就失去了花鳥畫特有的韻味和詩意。為什么在清末民初畫花鳥畫達到那么高的一個高度?我感覺這確實需要我們深思。

陳鵬 霜華 137cm×69cm 紙本設色 2016年

每個畫家的風格的發展、成熟,或者延展,需要他從20歲到30歲、40歲、50歲做鋪墊。就像一個數學題,前邊有多少材料,他的知識結構是什么樣的,最后達到的高度是必然的。再一個,我感覺花鳥畫可能更需要傳承,文脈不能斷。這個文脈是什么?我感覺就是一種思想,這種思想通過審美的形式表達出來,這個思想應該是一脈相承的。中國畫整個的發展方向是不變的,中國繪畫的核心是不變的。這并不是保守,而且是從近百年中國畫變革的角度來看,我們更明白什么東西不能變、什么東西不能扔。我曾經說過,再過一千年,飛機起飛的輪子還得是圓的,這就是核心,這個圓會變嗎?作為文化來講,它這個核心也仍然存在。

王平:賈老師給我們提供了另外一個角度,不同的表現方式有不同的比較標準,他提出這個觀點—不變的中國畫,這個可以作為訪談的內容。

雒三桂(《光明日報》美術攝影部副主任):諸位講了很多,我說說我的感受。第一個感受是當下的畫家有點杞人憂天,老是前瞻性思考很多問題,去擔憂、去著急。但是,我覺得中國花鳥畫的未來不用太擔心,有幾個理由。中國繪畫一個是強調個性,個性是個人的天賦問題,我們以前常常講“畫如其人”,你是一個什么樣性格的人,你有什么樣的學養自然會畫出什么樣的畫,你到最后走到什么樣的境界,其實是有內在邏輯的。今天我們的環境和審美也在發生變化,所以我們今人所畫出來的一定跟古人不一樣,這是我覺得第一個不用擔心。第二個不用擔心是關于筆墨的問題。技法有兩途,一個是傳統,一個是新的探索,而新的探索的東西在當下社會大家都很重視,因為畢竟在我們這個時代天天重復古人的話意義不大。而且從人的本性來講,每個人都愿意通過自己的努力去探索屬于自己的新天地來。但是從另外一個方面講,就我個人的感受,當代花鳥畫對傳統的東西繼承得相對少一些,不是說探索重要,如果把我們當代的繪畫擱到一個坐標系中,我們輕易把傳統東西放棄掉或者說用力比較少,我覺得是一件非常可惜的事情。實際上古代的藝術家已經給我們積累了太多的筆墨技巧,而且他們的經驗實際上包括那些理論的著作,實際都告訴我們應該去怎么畫。如果我們去把這些多做一些技巧的研究,實際給我們省去了很多的煩惱,讓我們能走得更快,走得更遠。

今天的畫展從郭老師到江先生,到諸位,我覺得仔細看后,還是傳統的東西為主。探索性最強的可能就是宜男兄,其他諸位我感覺基本上還是在傳統的基礎上做了一些調整,而且每個人個性都特別鮮明。所以我覺得不用擔心,我們的時代自然有我們自己的邏輯,自然有我們自己的風格和追求。所以說,既然繪畫是出于性靈的,就一定是百花齊放的。這是我對這次畫展的一點感受,謝謝大家。

王平:筆墨傳承,他也是談到對展覽的一些看法,對整個花鳥畫的一些思考。接下來請陳老師來談談他的想法。

陳鵬(中國國家畫院國畫院秘書長):我覺得諸位談的都比較好,首先理論家和畫家都是在這個行業里做了大量的學術研究,做了很多年的思考、探索,甚至于挖掘了很深。他們不光有充實的學養,還有大量的寫生與創作實踐,對筆墨質量的把握和理解都很深入。我覺得在這個基礎上來解讀今天的花鳥畫的發展與未來,包括研究探索的價值,才具有重要意義與作用,才能夠走得遠、走得深入。

一個好的藝術家,如果想對歷史做出點貢獻,那他一定是一個真真正正有智慧的人,而不止流于對傳統藝術皮毛的挖掘和探索。比如說花鳥畫,它看似很簡單,好像就是畫一朵花,或者自然界一個的景物,比如一塊疊石、一區激流淺渚、一只鳥之類等看似簡單、司空見慣的浮于表象的東西。花鳥畫也不像人物畫,今天我們搞重大歷史題材創作,比如近代歷史中的某一個事件,像虎門硝煙、南京大屠殺、開國大典等,花鳥畫沒有這樣的大事件。八大山人、青藤、石濤他們所畫的東西沒有主題,尤其八大,他沒有那樣的長篇累牘,里面完全是源于生活的體驗,從表象中剝離出來的禪宗的文化境界,那是一種超越世俗平庸的最高境界,中國的禪意繪畫文化便誕生了。相比而言,中國的詩意繪畫又是另外一種情景,但禪境文化更高。比方說徐文長的那首“獨立書齋嘯晚風,半生落魄已成翁。筆底明珠無處賣,閑拋閑擲野藤中”,就充分體現出懷才不遇的自怨自憐與百般無奈……這種花鳥畫里的東西就不僅僅只是花花草草,是“墨點無多淚點多”落魄文人的悲歌。幾百年前畫成那樣寫意的葡萄,和我們今天很多人畫葡萄又光又亮,簡直就像玻璃珠、像真的葡萄一樣,我們試想這兩類作品,其內涵與文化所賦予的精神,是不可同日而語的。今天如果說你畫成玻璃珠一樣寫實的東西,從技法、從難度、從繪畫意義上就沒有任何存在的價值和意義。繪畫不是這樣的,但是它一定有了高度就超越了自然,超越了技法,超越了一般物象的描摹再現,一定有精神作為其內核。所以我往往在思考,最大的頓悟是在這兒。我到過很多寺廟,見過一些寺廟的方丈或者住持,我有時候就問他們:為什么中國的佛教,甚至連印度宗教雕塑作品里,釋伽牟尼佛也好,觀音菩薩也好,都伴有蓮花?你怎么解讀為什么要用荷花,而非其他花卉?他們往往都說不出來所以然,只說這個東西好像一直如此……跟高僧在一起交流,我希望他從宗教的角度來解釋這個現象。我們看到很多自在觀音、文殊菩薩、釋伽牟尼佛,腳下也好,背景也好,包括肩部、手中經常有蓮花,誰知道和想過為什么呢?我們來看中國古人對蓮花的評點是“出淤泥而不染”,這僅僅是指精神境界的一個方面。我后來探討其他一些東西,來解讀植物本身以及其內涵的文化指向。

林若熹 花季之一 36.5cm×39cm 紙本設色 2016年

中國繪畫的精神性所指的一定是豐富的學養。它包括對優秀傳統文化的傳承、畫家充實的生活和閱歷,以及在此基礎上方方面面的自我總結、提升,即古人說的“行萬里路,讀萬卷書”。同時在這個過程當中,畫家應當知道自己在哪個方面要有所突破,特別是欲突破先人先突破自己,通過對自然的感受、嫻熟的技法訓練,從對表象的再現到內深的層面,這樣的作品一旦能展現出來,我們應該有信心地講,超越八大,或者超越青藤的人會再現于中國的繪畫史上。

所以,花鳥畫不是簡單地畫一個植物,不是簡單地再現一個場景、反映某種情趣。過去古人感慨“感時花濺淚,恨別鳥驚心”“月出驚山鳥,時鳴春澗中”,你沒有那種驚心的東西,就沒有那種感覺。而作為一只鳥,它雖然也有悲愴、哀怨、纏綿,但是不像人那么深刻,唯獨人在生物鏈里面是最復雜、最深刻的,而且也是最難滿足的,所以文化才會發展。我們今天要探討中國畫的問題,一定要有非常寬的知識面,和諸位同道一起經常探索,繼承傳統文化與中國人文精神方面的高標準、高要求,才能把中國畫往高度上推進,往難度上發展,力爭超越古人、超越他人,真正創造和發展中國畫。

賈廣健 秋味(選二) 44.5cm×44.5cm 紙本設色 2014年

王平:非常強調由技入道,還通過分析近現代大師的一些資料,講生活,講傳統,確實在當下來說還是有非常鮮活的意義的。我們接下來請萬章兄談談。

朱萬章(中國國家博物館研究館員):我談一下自己的一些感受。當今花鳥畫的發展具有非常多元化的趨勢,而且花卉畫也是文人畫和職業畫家最重要的一個分水嶺,應該說是“易學而難攻”,門檻特別低,但是要升堂入室卻非常難。正如剛才很多學者已經談到說,無論是小朋友還是老干部,似乎都可以成為花鳥畫家,但是能夠在花鳥畫方面卓有所成,或者是在歷史上占有一席之地的,還是少之又少。從我們展出的這些花鳥畫家的作品可以看出,這些作品有寫意、有寫實、有寫生,而且也有一些大寫意的花鳥畫,還有一些帶有制作性的寫意花鳥,同時也有一些新材料的運用、技法的創新,還有繪畫語言的變革等,可以說是當下中國花鳥畫發展的一個縮影。

當然,就花鳥畫的技法而言,長期以來有兩條路:有人是與古為徒,有的則是與古為新。與古為徒的我們現在見到的比較少了,反而是與古為新,是非常多見的。這是一方面。另一方面,我們的花鳥畫在走向一個誤區。一般說來,大家覺得工筆花鳥畫可能會側重于制作性和裝飾性,會有一些匠性,當然在一些寫意花鳥畫里面也不乏一些具有匠氣的,也有技法低下的。無論是工筆和寫意,出現這個問題的根本原因,還是由于缺乏文化的支撐。我們發現有些花鳥畫家他走不遠,比如說畫到四五十歲、五六十歲以后,發現面目可憎、索然寡味,其實他已經走向了一個瓶頸。在這種情況下,我覺得可能需要寬厚的文化做支撐。很多畫家不讀書,這是一個很普遍的現象,也是當代中國畫壇的一個困境。我個人認為,要讓當前中國花鳥畫有長足的進步,可能還要靠各位畫家多多做實內在的文化積淀,所謂“腹有詩書氣自華”,有時候它不是靠你的技法,或者靠你寫好書法,它需要大量的時間積淀和文化的積累,還有自身的修養,即個人修為的提升。這是我的一些感悟。

王平:無論與古為徒還是與古為新,我們基本上還是圍繞傳統創新。請任軍偉先生談談。

任軍偉(《中國書畫》雜志副總編輯):之前讀過一本書《詩之旅》,寫的是中國與日本的詩意繪畫。該書的作者高居翰非常謹慎地討論了詩意畫的概念,他認為詩意畫是兼具詩意棲居的理想,是與文人畫不同的另一種繪畫,追求高的繪畫技巧。這個展覽展出的作品,讓我頻繁地聯想到詩意畫。

高居翰說的詩意畫跟我們所說的文人畫是不同的系統,并且他認為詩意畫是比文人畫還要高級、價值還要大的系統范疇。所以宋元以后,如果說詩意畫的存在有藝術史的合理性的話,那么今天的詩意畫,又得到了新的發展。當今的圖像資源非常豐富,信息交流也比較頻繁,這是古人所無法想象的。今人在繪畫技巧的獲得上有很多的優勢,但是這些技巧都是形而下的—將手中的技巧上升到詩意的高度,我覺得這才是藝術的根本旨歸。

所以,詩意畫不同于逸筆草草的文人畫,它表達的是詩情畫意,是格調,是情感,是意境。這里的畫意也要借助于基本的技要求,并且要通過它來表達畫家的詩情和意境、格調。這個展覽展出的八位畫家的作品都具有很嫻熟的筆墨技巧,還有寫實、寫真的能力,我覺得他們的筆墨都是傳統的,他們不是為了寫真而寫真,或者為了寫意而寫意,他們是要通過作品中所表達的某一種詩意的格調或者情懷,來體現他們的內在情感。所以他們在作品中用詩意化的筆墨語言所構建出的畫面看上去比較安詳寧謐,或是淡泊平和,并且也體現了他們現代精神和主體意識,創新意識很強。這八位畫家力圖在圖真和意境之間找到了適合自己的契合點,并且通過對空間和造型的把握來完成一種詩意的表達—這可能更介于文人畫和院體畫之間,但是終極的追求卻跟院體畫有很大的差異。這種追求對畫家本人的筆墨、學識、人格、修養要求很高,并且也對寫意或者寫真的技巧要求也很高,還要有感受自然、社會的閱歷,只有這樣才能超出象外,得其環中。這是本次展覽給我最大的感觸。

王平:謝謝。我們請康社長談一下。

康守永:這次展覽持續到本月18日,共展兩周的時間。我們展期一般是一周,這次我們持續兩周,就是想讓更多的人有充分的時間來看。比較巧合的是,今年年初,我們搞了一個“與道俱往—中國代表性人物畫名家八人跨年展”,有郭全忠、李乃宙等,這次接近年尾了,是花鳥畫,所以這一年比較圓滿。

剛才大家充分肯定了這些畫家在創作方面的成就,認同了張桐瑀老師在前言中所做的精到的概括,認為這八位畫家都是當代花鳥畫壇的高手,代表著這個時代花鳥畫探索所取得的成就。昨天我正好翻看商務印書館的一本書,叫《國粹之大家》,介紹吳昌碩、齊白石、黃賓虹、潘天壽這四個人,這四位畫家是典型的傳統派,他們的共有特點就是堅持傳統,重視寫意精神,挖掘筆墨的情趣,重視綜合的文化修養,有著人格理想。對“中西融合”,他們有著非常謹慎的態度—他們認為中西藝術觀念根本不同,中西不能混淆,中國畫家首先要有這樣的認識才能夠更好地理解中國繪畫。所以,有學者提出我們當前的許多中國畫家不抓傳統根本,總是中西的互相借鑒吸收,這其實是舍本求末。有的人說潘天壽先生提出的中西繪畫要拉開距離,說這是絕對具有高度的文化戰略意義,這個觀念提出來已經快五十年了,但是在當前的中國畫理論界和畫家的腦子里,還沒有引起足夠重視,還沒有將這個觀念上升到中國畫發展法則概念上。

這個看法有沒有根據呢?大家剛才也說了一些當下大型中國畫展覽中的情況,比如寫意,能夠體現寫意精神的東西太少了;再比如工筆,存在制作的現象,制作環節精細,但那不能算工筆,可那樣的作品太多。以這樣的角度看我們今天的展覽,我覺得我們應該感到欣慰—他們在追求筆墨的意趣,以及作品的內在精神,有很大的成就。

喬宜男 聽濤 44cm×44cm 紙本設色 2015年

筆墨是活的,不是死的。筆墨不是掛在博物館的某一張明代的、清代的畫,只有從思想上、從根本上理解了筆墨,傳統才是一條流動的長河。齊白石的畫是筆墨,吳昌碩的畫是筆墨,我們臨摹吳昌碩、臨摹齊白石,可如果到你的手里,表現出的不是筆墨,那你就只是臨摹。筆墨這個東西是說不清道不明的,只有通過你的畫,才能看清你對筆墨到底理解了沒有。

今天正好是楊曉陽展覽撤展的日子。開幕那天,空前的轟動,去了那么多觀眾,幾位藝術界代表人士在講話中都談到了大寫意的問題。楊院長也是大寫意理論的倡導者和實踐者,去年我們單位主辦了一個有關大寫意創作的研討會,開的也很成功。楊院長有一個觀點我覺得挺好,他說這不是一個畫種的問題,這是一種精神追求,我們在創作上其實就應該把這樣的寫意精神體現出來,這才代表著中國畫應具有高度,代表著中國高度的文化精神。這是我個人對筆墨,或者說對寫意膚淺的認識。今天各位專家、畫家的發言使我受益匪淺,再次感謝大家百忙中參加這個小型的討論。

王平:大家有從現狀切入的,也有從技術切入的,雖然切入點不同,但我覺得大家最后都談到了對花鳥畫、對精神的關注。雖然有看似不同的看法,但大家對花鳥畫應追求精神境界的開闊,達成了共識。我們從很多形而下的問題入手,但是關注的還是形而上的,還是它的境界、氣象、格調、精神,我覺得只有抓住了這個層面,才能寫我們的情,寫我們的意,寫我們所追求的這種氣。在這點上,大家的認識是共通的。另外,今天的座談也引申出不同畫家各自的突破點—或與古為新,或者追求筆墨的形式感,或著力突破花鳥畫在當下傳播中的一些瓶頸,所以我覺得今天這樣一個活動還是很有意義的。大家對于花鳥畫的思考不僅僅在藝術語言這個層面上,還有在精神層面的探索、開拓。我們有創作者,也有理論研究工作者,大家的交流是對花鳥畫發展的實實在在的推動。謝謝大家。

責任編輯:劉光