何士德與他的《新四軍軍歌》

文|左娟

何士德與他的《新四軍軍歌》

文|左娟

專欄:廣東百年音樂名人(主持人:何平)

編者按:在中國音樂史經典教科書和資料中,中國音樂發展中重要的音樂家,可圈可點的廣東音樂家就有20多位,他們為中國音樂事業做出了重要貢獻。作為后人,我們有責任、有義務為他們銘記史冊,為他們的貢獻廣為人知做出自己的努力。為此,本刊將在“音樂人物”欄目專門辟出“廣東百年音樂名人”專欄,有計劃有步驟地介紹這些音樂家,我們將以他們為驕傲,以他們為榜樣,在新時期的工作中做出新貢獻。

何士德,廣東陽江人。中國當代作曲家、指揮家、新中國電影音樂奠基人之一。

2016年9月11日,我通過陽江市文化館非物質文化遺產保護中心汪柳妮主任,找到陽江市中醫醫院的馮小燕副院長,她的先生何亮是何士德先生的侄子,經何亮先生的介紹認識了何承喜先生,他一路帶著我參觀了何士德故居。

何士德,1910年11月15日出生在廣東省陽江市江城區南恩路近元里一巷16號。曾經的何家大院,現在還有何士德故居完好的保留著,其他多戶已經被改建和租賃。2012年12月8日,何士德故居被陽江市江城區人民政府命為陽江市江城區不可移動文物。

何士德原名何炳文,在六位兄弟姐妹中,排行老大,有弟弟何炳壯、何炳康、何炳輝,妹妹何炳蓉、何炳群。育有一子一女。

何士德的父親何蘭史是一名小學教師,基督教徒,傳教士、牧師,他一生下來,就在教會接受了洗禮,和弟弟妹妹一起,從小耳濡目染的受到宗教音樂的熏陶。后在教會辦的證光小學讀書,學會了讀五線譜、拉小提琴、彈奏風琴,它既有學習音樂的良好環境,又有一定的天賦,所以音樂各科的成績優異,打好了堅實的音樂基礎。后被選送到廣州的教會學校培英中學讀書。20世紀20年代,正是何士德的中學時期,是中國動亂的年代。從反帝反封建的“五四”愛國主義運動,到孫中山先生的逝世,再到“四一二事變”,何士德對宗教的觀念徹底改變。1929年高中畢業讀了兩個月的協和神學院大專,擺脫父親的安排,他從神學院退學,1931年他只身一人奔赴上海,并考取了上海新華藝術專科音樂系,開始系統的學習樂理、和聲、作曲、聲樂、鋼琴、提琴及昆曲。同時還參加了上海國立音專周淑安教授指揮的合唱隊,并免費教他聲樂和指揮。曾加入意大利指揮家梅帕器指揮的上海萬國合唱團,在此期間熟悉了大量的古典音樂作品,合唱學和指揮法上學到了不少知識。這三年的專業學習,使他的音樂道路越走越順利。他為自己改名字正式在此時,他因讀了德國詩人歌德的《浮士德》,深受感動,取書中人物之名為自己改名,表示決心戰勝腐敗的舊勢力,永遠前進、永不落后之意。1931年“九一八”事變后,何士德走到了抗日救亡運動的前線。他奮起反抗、救護傷員、宣傳組織群眾工作、教唱抗日歌曲等。這時他發現,一首振奮人心,鼓舞士氣的愛國歌曲,不僅能推進抗日呼聲,能激發人民的愛國熱情,還能團結人民群眾,因此他想組建一支合唱團。于是他以基督教會的名義,借助宗教的實力,組建了洪鐘樂社,自己擔任義務指揮,排練抗日救亡歌曲。他利用教會的關系和資助等有利條件,帶合唱團外出旅行演出,曾到達南京、廣州、香港等地區。何士德在由工人、學生、市民等組成的合唱團中教唱黃自、冼星海、賀綠汀等人創作的歌曲,并親自抄錄、刻寫和油印救亡歌曲,帶到各個單位去教唱。在他的努力下,救亡歌曲得到了廣泛的傳播,也培養了歌詠運動的骨干。1937年“盧溝橋事變”爆發,正式開始了八年抗戰,上海國民救亡歌詠會成立,何士德任副主任兼總指揮。他依舊忙碌在創作、組織、排練大型的歌詠活動,走到街頭演出、宣傳,還幫助難民收容和疏導等。此時,何士德已經是我國音樂史上著名的作曲家了。12月他率領上海歌詠界到達南昌。他站在卡車上高舉雙手指揮歌唱的壯舉,正是在南昌。他找到了新四軍南昌辦事處,在辦事處的指導下進行工作。一次又一次的掀起了群眾歌詠運動的高潮。1938年7月14日,何士德在南昌加入了中國共產黨。何士德在南昌的這段時期,南昌的抗日救亡活動空前活躍,但后來有了轉變,共產黨的影響迅速擴大,國民黨開始限制青年戰時服務團,1939年2月,何士德換上便衣,坐上長途汽車,調去云嶺新四軍軍部報道。至此,何士德的生命史揭開了新的一頁。

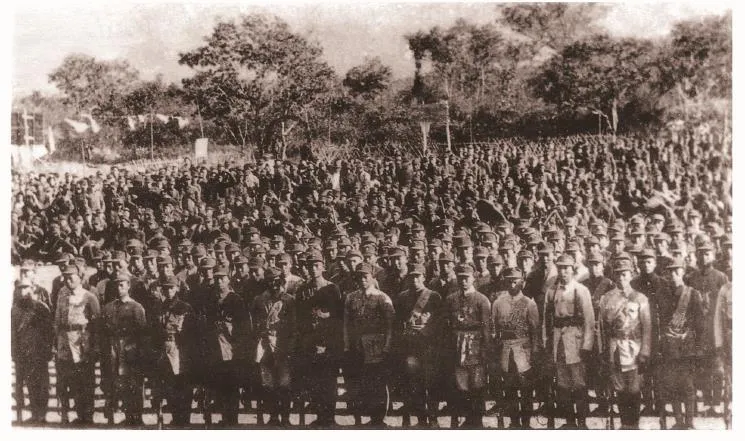

來到云嶺新四軍軍部的第二天,正趕上軍部隆重舉行的歡迎周恩來副主席的晚會,同時也宣布歡迎人民音樂家何士德到新四軍軍部工作。何士德激昂的演唱了《歌八百壯士》,他被將士們稱作“我們自己的音樂家”。當晚陳毅對周恩來副主席說,新四軍應當有支我們自己的軍歌,于是,周副主席提議,陳毅來作詞。陳毅同志寫下詩《十年》,并交由軍部,請大家集體討論修改。經過葉挺、項英、周子昆、黃誠等同志共同討論修改。5月,為這首詩譜曲的任務交到了何士德手上。1939年7月1日正是中國共產黨的生日,新四軍軍部首長們正聽著文化隊和戰地服務團試唱了《新四軍軍歌》,歌聲還未落,響起了警報聲。日寇的轟炸機,轟炸了云嶺、中村和羅里村,在這時人們奔走相告,《新四軍軍歌》誕生了。

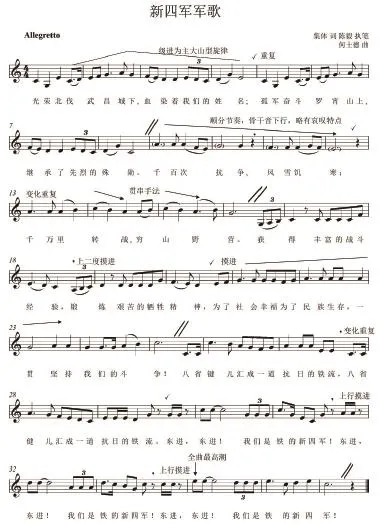

由于該曲為先有詞后有曲,故何士德在旋律創作上是經過多次修改,反復斟酌,使《新四軍軍歌》既不失“雅”亦不落“俗”。整體結構選擇了連續展開的多段體,旋幅達到了十三度,雖然我并未取得作者的原始二聲部稿件,但在單線條的《新四軍軍歌》亦也發現它有明顯的高聲部、低聲部分節演唱特點,可見該曲為非一般性群眾歌詠體裁,與當時一些使用二段式的抗戰歌曲形成了強烈反差,具有較高的藝術性。

從演唱部分不計反復的話全曲共為36小節(參照樂譜,第二段詞略),整體呈進行曲風格,可劃分為四個段落,每段均以變化重復手法完成;前兩段均為8小節的方整性結構,莊重平穩,后兩段為非方整結構,激昂有力。

第一段8小節,并行二句式樂段。以主和弦分解“CGE”三音進入,隨后級進上行至六級音后級進下行結束,為級進為主的大山型旋律,性格堅定激昂,不平穩結束至E上,第二句重復前句,平穩結束在主音C上。

第二段8小節,綜合二句式樂段(2+2+4)。在下屬和聲上展開,音調依然以級進為主,節奏以順分為主,相對舒緩,歌唱性抒情性較強。值得提的是在前兩個樂節為了表現“千百次抗爭,風雪饑寒”,作者刻意使用A-G-F-E組成各小節骨干音,音階下行,略帶哀嘆氣質;而第二樂句則使用貫串手法,第15小節重復第14小節,削弱了樂節之間的句逗,使其一氣呵成。

第三段共9小節,分為(4小節+5小節)兩部分,以全曲最低音“G”進入,音調整體呈上行,結束在本段最高高音“C”,節奏以順分與等分結合。該段主要使用第一段第三小節三連音下行的動機材料進行展開,節奏激昂熱烈,兩小節后上二度摸進重復,第22小節在保持順分與等分節奏的同時進行了一小節擴充。

第四段11小節,內部為對比二句式(4小節+7小節),以主音八度大跳開始,在第34小節到達全曲的高潮,第36小節完滿結束。在節奏上保持順分與等分的結合,延續了第三段氣質,而第二句為總結句“東進,東進,我們是鐵的新四軍!”,作者將其重復兩次,使用上行變化摸進手法,逐漸走向高潮,句逗之間停頓短暫,以突出“我們是鐵的新四軍”的剛強,同時達到極其肯定的效果。

《新四軍軍歌》作為表現人民軍隊最成功的作品之一,載入了中國革命音樂史冊。這首作品響徹了大江南北敵后戰場的上空。新四軍高唱這首戰歌,取得了一次又一次的勝利。

[1]向延生主編,中國藝術研究院音樂研究所編輯,《中國近現代音樂家傳》,春風文藝出版社,1994年4月.

[2]譚啟浩、陳向蘭、陳開臻,《生命如歌——何士德歌史》,內蒙古人民出版社,1999年8月.