E-learning 3.0:內涵、挑戰(zhàn)與生態(tài)框架*

上超望尹愛青吳圓圓段智辰周孟

(1.華中師范大學教育信息技術學院,湖北武漢430079;2.青少年網絡心理與行為教育部重點實驗室,湖北武漢430079)

E-learning 3.0:內涵、挑戰(zhàn)與生態(tài)框架*

上超望1,2尹愛青1吳圓圓1段智辰1周孟1

(1.華中師范大學教育信息技術學院,湖北武漢430079;2.青少年網絡心理與行為教育部重點實驗室,湖北武漢430079)

E-learning3.0實現了隨時隨地的連接和學習,為學習與教育帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)。文章通過E-learning3.0的歷史變遷和E-learning 3.0與Web 3.0的關系,對E-learning 3.0的內涵進行了界定,探討了E-learning 3.0面臨的挑戰(zhàn),并提出了一種基于可持續(xù)發(fā)展理念的E-learning3.0的生態(tài)框架,分析了其生態(tài)框架中各要素的功能與層級關系,旨在為數字教育的協調發(fā)展與創(chuàng)新提供有益的借鑒。

E-learning3.0;內涵;生態(tài)框架;協調發(fā)展

引言

互聯網技術的快速發(fā)展,極大地提升了信息承載、傳播與呈現的水平,它正以驚人的速度改變著人們的生活和交往方式,這種新的技術應用對教育理念、教育方式和教育手段從形式到內涵進行了全方位的改造。《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》明確指出,教育信息化要長期堅持的工作方針是“面向未來國力競爭和創(chuàng)新人才成長的需要,努力探索現代信息技術與教育的全面深度融合,以信息化引領教育理念和教育模式的創(chuàng)新”[1]。

E-learning又稱電子學習或基于技術的學習,它改變了教育與學習的本質,深刻地影響著人們的學習方式和效率[2]。目前,網絡技術正朝著更加注重便捷性、聚合化和人性化的方向發(fā)展,新的Web技術不斷推陳出新,Web 3.0時代已然來臨。Web的每一次發(fā)展和進步,都會給E-learning帶來理念的變革和創(chuàng)新,E-learning的形式、內涵和方法均在發(fā)生巨大的變化。2013年,英國百年名校普利茅斯大學的Wheeler教授[3]在文章“Learning 3.0 and the Smart eXtended Web”中首次提出“E-learning 3.0”的概念,揭開了教育界相關“E-learning”新發(fā)展的面紗。

生態(tài)學強調環(huán)境的整體性、多樣性與持續(xù)性,重視環(huán)境中各因素的和諧互補與協同進化,這恰好為教育提供了新的思維。物聯網、大數據和泛在網絡等技術的快速發(fā)展及其在教育領域的逐漸滲透,改變著教育的運作模式和生態(tài)環(huán)境[4]。構建個性化、智能化、開放化的學習生態(tài)環(huán)境,是教育信息化生態(tài)系統的重要問題。因此,本研究借鑒教育生態(tài)學的觀點,討論了E-learning 3.0的內涵、挑戰(zhàn)與生態(tài)框架,從而為構建自主、個性、交流、互補的生態(tài)學習方式和數字教育的可持續(xù)發(fā)展提供有益的借鑒。

一E-learning 3.0的發(fā)展及其內涵

1E-learning的歷史變遷

E-learning在早期曾被稱為“電子學習”(Electronic Learning)或“基于技術的學習”(Technology-based Learning)。2000年6月,在美國召開的教育技術首席執(zhí)行總裁論壇——ET-CEO論壇上,E-learning的概念被正式提出,并被定義為數字技術與課程內容的整合。

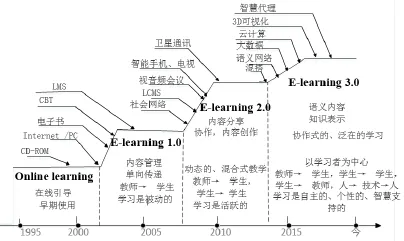

E-learning 1.0是E-learning進化發(fā)展過程的第一階段,主要是基于行為主義與認知主義的理念,在電子書、計算機培訓(Computer-based Training,CBT)和學習管理系統(Learning Management System,LMS)等應用支持下,關注使用互聯網技術代替面授教學,其主要特點可簡要概括為學習資源的“單向服務”,學習是被動的、教學內容是單向傳遞的。E-learning 2.0是對E-learning 1.0的繼承和發(fā)展,在Web 2.0技術支持下,基于建構主義的理念,社會網絡和一些社會學工具等融入E-learning系統中,促進了知識的共享與傳播,強調學習過程的“參與”,重視學習內容的分享與創(chuàng)作,學習是活躍的。Web 3.0理念的出現,云計算、大數據、3D可視化等的應用,使得我們進入面向E-learning 3.0的時代,在這個時代,網絡呈現多節(jié)點與多向性并且是基于語義的知識表征,是一種更加開放、個性、智能、融合性的學習[5],可實現師生、生生等多元群體互動,核心特點可概括為學習服務的“主動引導、智慧支持、以人為本”,協助學習者更深更好地理解學習過程本身。E-learning 3.0的發(fā)展歷程如圖1所示。

圖1 E-learning 3.0的發(fā)展歷程

2E-learning3.0與Web3.0的關系

綜合分析Web 3.0和E-learning 3.0的特征,可以看出:Web 3.0和E-learning 3.0的理念在很大程度上是相符合的。兩者的基本思想都是基于用戶行為、習慣和信息的聚合而構建和創(chuàng)新互聯網服務模式,滿足個性化定制需求、精準定位和跨平臺的立體交互,顯著擴大優(yōu)質資源的覆蓋面。那么,E-learning 3.0能否就簡單解釋為Web 3.0在學習系統中的應用呢?答案是否定的。

本研究認為,在構建基于Web 3.0的E-learning系統中,E-learning中真正需要的是“Learning”,而不是“E”;教育信息化建設努力的重點不是“信息”,而是“化”。E-learning 3.0不是披著教育的外衣去實踐技術決定論的結果,而是在根本改變傳統學習模式的基礎上,從人本教育的本質思考教育領域中新技術的應用,以提升人的素質為最終目標,利用Web 3.0相關技術,兼容不同學習情景、提供充足的學習資源、合理定制和融合網絡學習資源,為學習者提供差異化和個性化學習支持,通過知識吸納、內化、創(chuàng)新、外化、反饋等過程實現有效學習的發(fā)生。

3E-learning3.0的內涵解讀

目前關于E-learning 3.0的內涵并沒有統一的說法,但是從對E-learning 3.0的相關分析中可以看出其主要特點是:○1新的技術支撐環(huán)境,如云計算、大數據技術、虛擬技術、體感技術、學習智能分析技術等;○2新的學習空間,利用新技術實現教師群體、學生群體、學習資源和學習環(huán)境的多維度、跨空間融合,虛擬世界與現實世界的邊界越來越模糊;○3新的價值取向,在致力教育機會均衡保障的同時,更加注重學習的人本化、個性化、創(chuàng)新化、終身化。

經過以上綜合分析,本研究對E-learning 3.0的內涵作如下界定:E-learning 3.0是數字學習和Web技術融合發(fā)展到一定程度的必然階段,它在徹底變革傳統學習模式的基礎上,通過Web 3.0技術所提供的理想學習環(huán)境,將學習所關注的焦點從“學什么”轉變?yōu)椤霸趺磳W”,為學習者隨時隨地的學習提供資源與智能解決方案,建構實現“人人可學、處處可學、時時可學、互補融合”的生態(tài)學習方式,促進技術向教育本質的回歸,是一種更加開放的自組織學習。

二E-learning 3.0的挑戰(zhàn)

E-learning 3.0不斷與傳統學習方式相互碰撞,在碰撞中逐步融合,在融合中不斷補充和完善,為促進信息技術新環(huán)境下的教與學的方法論體系的升級和創(chuàng)新起到了積極的作用。然而,E-learning 3.0也面臨著很多的挑戰(zhàn)和問題。

1學習觀需要適應知識傳播模式的變革

信息技術的快速發(fā)展,知識的產業(yè)鏈開始重組,知識霸權被解構,知識的傳播模式發(fā)生了很大的變化[6]。美國著名教育心理學家布羅斯[7]認為,學習變革起始于知識傳播環(huán)境的變革,學習主體和環(huán)境之間通過雙向建構、交互,使教育形成一個螺旋上升的自組織系統。E-learning 3.0時代的知識傳播表現出五方面的基本特征:碎片化、情境性、去中心化、過程性和時效性,學習環(huán)境更加便捷與智能,學習資源更加開放與共享,技術的選擇也更加豐富多樣。人們往往對技術在教育中的應用抱以很高的期待,過于關注環(huán)境“E”和“3.0”而忽視主體“Learning”,導致E-learning系統內部的內生性的發(fā)展需求和愿望難以被有效激發(fā)。E-learning 3.0不是簡單的技術更新換代,而是教育變革的思路。如何理解教育理論、新技術應用與數字化教育系統設計之間融合性的生態(tài)協同關系,適應知識傳播模式變革,是E-learning 3.0發(fā)展必須面臨的挑戰(zhàn)。

2質量保證體系需要發(fā)展與創(chuàng)新

南國農[8]認為:“推進教育信息化建設的進程,在關注‘建’的同時,更要關注‘用’的理念,‘用’技術來解決教育實踐中的問題,促進教育改革的深入發(fā)展”。價值的產生,是教育信息化追求的目標,這就需要好的質量保證體系的支持。在傳統的教育質量保證體系中,學習者通常只是教育的被動接受者,未能真正參與教育質量保證體系的建設和完善,對教育質量的約束力十分有限。弗里曼的利益相關者管理理論認為,組織行為的合理化是在明確和保障利益相關者自身權利的基礎上,各自尋求發(fā)展而相互合作的結果[9]。E-learning 3.0強調以人為本、全向交互、個性服務,“以學習者為中心”的理念深入其中。在碎片化、去中心化的學習環(huán)境下,需要發(fā)揮學習者在其質量保證體系中應有的作用,讓學習者作為教育的直接參與者參與質量保證體系的建設和實施,E-learning 3.0還需要不斷創(chuàng)新。

3E-learning的規(guī)范化與安全問題

信息技術的快速發(fā)展,不僅實現了網絡之間的連通,以及人與物、物與物之間的連接,并且可以實現多終端設備和跨平臺間的無縫連接與切換。網絡環(huán)境越來越開放,開放的標準、開放的架構、開放的資源等為學習者提供了更加開放的機會,推動了教育信息化系統和諧可持續(xù)的發(fā)展。隨著網絡的全球化與統一化,原先的標準會出現很多不兼容,缺乏統一的標準,無法滿足新的需求,同時環(huán)境的開放與數據的共享也意味著個人的信息與數據足跡逐漸面臨安全與隱私問題,網絡的復雜、龐大、模糊性、不確定性和不一致性將可能加速個人隱私的失控。這會嚴重阻礙網絡發(fā)展與教育創(chuàng)新的進程,舊的標準和協議需要改進,同時需要建立相關的標準體系,規(guī)范E-learning 3.0的發(fā)展。

三E-learning 3.0的生態(tài)框架

“生態(tài)”強調有機體與環(huán)境間的整體和諧、平衡互補與共同進化,并且這種整體與多樣化的思想逐漸滲透于多個學科領域中。教育信息化是一個開放的、復雜的巨系統工程,需要開放的思維與全球的視野,需要智慧與創(chuàng)新[10]。在E-learning 3.0中,逐漸形成了泛在的、多樣性的教育信息化生態(tài)系統,根據生態(tài)學視角分析教育信息化系統,用一種聯系與發(fā)展的眼光分析其環(huán)境中各要素之間的相互作用與影響,有助于推進教育信息系統的互利共生。

1E-learning3.0生態(tài)要素

E-learning 3.0的學習環(huán)境構成一個復雜、開放的生態(tài)系統,強調學習者作為學習主體,通過探索、分析、實踐、創(chuàng)造等完成學習任務。E-learning 3.0的生態(tài)系統由多種生態(tài)要素構成,所以首先應該了解構成系統的基本要素,然后分析系統中各要素的關系與系統的整體結構特征。

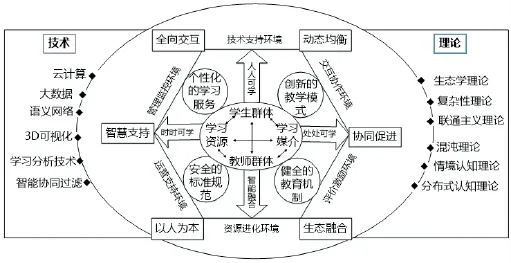

根據對E-learning 3.0的生態(tài)系統進行的分析,本研究認為構成E-learning 3.0生態(tài)系統的基本要素有多個方面,包括核心要素、學習條件,學習環(huán)境和學習支持,形成一個四層級的開放化、協作化和個性化的生態(tài)學習系統[11]。E-learning 3.0的生態(tài)框架如圖2所示。

圖2 E-learning 3.0的生態(tài)框架

2基于層級的E-learning3.0生態(tài)闡釋

從信息傳播的角度來看,E-learning 3.0的學習過程是學習群體借助學習載體進行知識傳遞與交互的動態(tài)過程。E-learning 3.0生態(tài)系統內部具有復雜的結構,各個要素都應承擔相應的作用,形成一個具有層次性與整體性的生態(tài)結構。

學生群體、教師群體、學習資源和學習媒介是E-learning 3.0生態(tài)系統的核心要素,也是整個生態(tài)系統的核心,起著支配作用,構成系統的第一層級,其它要素都是圍繞這個核心而展開的。其中學生群體與教師群體是生態(tài)系統的學習群體,是核心要素的主體,海量豐富的優(yōu)質資源的共建共享、多樣化的學習媒介以及各種學習終端的使用使得學習變得更加順暢與輕松[12],促進學習發(fā)生的時效性與持續(xù)性,為學習者的學習提供有力的支持,有利于創(chuàng)設多種任務情境,形成一個良性的學習空間,有助于學習群體間的之間的雙向交互、協作與共享。

個性化的學習服務、創(chuàng)新的教學模式、健全的教育機制、安全的標準規(guī)范是E-learning 3.0生態(tài)系統的學習條件,構成系統的第二層級。學習者可自主定制學習計劃,第一時間獲取最新的資源與服務,也可以通過智能推送方式獲得適合的資源和服務,用創(chuàng)新的教學模式實現信息技術與教學、管理等方面的深度融合,并做好教育體制機制的創(chuàng)新與質量保障建設的完善,在學習環(huán)境開發(fā)與共享的同時,建立統一的網絡標準與規(guī)范,保護學習者的數據安全與隱私,激發(fā)學生參與并更專注于學習,形成一個人人可學、處處可學、時時可學和智能融合的生態(tài)系統。

需求驅動、情境識別、主動引導、以人為本、智慧支持和全向交互是E-learning 3.0生態(tài)系統的學習環(huán)境,構成系統的第三層級。學習基于需求驅動,通過學習者的地理位置、學習行為、學習需求等進行情境識別,提供給學習者所需的資源與服務,主動引導學習者參與,與學習共同體等實時互動,并得到及時反饋與評價。以人為本創(chuàng)造一種真實、愉悅的學習情境,形成多組織部門運營、管理、監(jiān)控與多種智慧技術支持的開放、融合的多元學習環(huán)境,促進學習者全方位的交互與深度學習,推動教育信息化的協同創(chuàng)新發(fā)展,達到資源的最優(yōu)化與效益的最大化。

E-learning 3.0生態(tài)系統的學習支持包括技術與理論的支持,構成系統的第四層級。其中技術支持有云計算、大數據、語義網絡、3D可視化、學習分析技術和Linked Data等,能夠對海量數據進行收集和智能處理,拓展了教育服務與資源的共享性,促進了對學習過程的理解并優(yōu)化了學習環(huán)境,提高了教育決策和管理。此外,還有多種理論如情境認知理論、復雜性理論、聯通主義、教育傳播理論、生態(tài)學、分布式認知理論等的支持,以學習者為中心,學習的本質是以個體參與實踐活動,與環(huán)境相互作用,強調從整體性、多元性、開放性與適應性的角度來審視學習,E-learning 3.0生態(tài)環(huán)境設計利用豐富多樣的技術手段,使得學習環(huán)境更加整合與開放,幫助學習者與環(huán)境之間建立關聯,為有意義學習提供支持與條件[13],揭示教育傳播的規(guī)律,探索新的教育方式,以期優(yōu)化教學。

E-learning 3.0生態(tài)系統各層級的要素形成一個統一的整體,只有系統各要素之間進行緊密聯系、協作并且動態(tài)調節(jié),才能推動個體發(fā)展、互利共生,形成一個開放化、智能化、聯通化、協作化、個性化和生態(tài)化的學習環(huán)境,實現系統的整體平衡與協調發(fā)展。

四總結與展望

E-learning通過實現教育從環(huán)境、資源到應用的數字化,使現實校園環(huán)境憑借信息系統在時間和空間上得以延伸。當前,E-learning正在信息技術的推動下展現全新的圖景,從突出學習過程“參與”的E-learning 2.0向強調“主動引導、智慧支持、以人為本”的E-learning 3.0飛躍。

本研究提出了E-learning 3.0面臨的挑戰(zhàn),并構建了E-learning 3.0的生態(tài)框架,分析了框架中各要素的功能與層級關系,以更深刻地認識和理解E-learning 3.0,并促進教育生態(tài)系統的協調穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展。質量是教育信息化的生命線,E-learning 3.0要在終身教育和經濟社會發(fā)展中發(fā)揮更大的作用并獲得社會的認可,必須拿出它的實證,展示它的質量,而當務之急就是要研究其質量保證體系的建設——而這,將是后續(xù)研究所需重點關注的內容。

參考文獻

[1]教育部.教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)[OL].〈http://www.edu.cn/zong_he_870/20120330/t20120330_760603.shtml〉

[2]張琪,楊玲玉.e-Learning環(huán)境學習測量研究進展與趨勢-基于眼動應用視角[J].中國電化教育,2016,(11):68-73.

[3]Wheeler S.Learning 3.0 and the smart eX tended web[A].Intelligent Conference on intelligent com puting& information systems(ICICIS)[C].Cairo,Egypt:EBSCOhost,2013:31-34.

[4]楊現民,余勝泉.智慧教育體系架構與關鍵支撐技術[J].中國電化教育,2015,(1):77-84、130.

[5]Hussain F.E-learning 3.0=E-learning 2.0+Web 3.0?[OL].〈http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED542649〉

[6]陳麗,林世員,鄭勤華.“互聯網+”時代中國遠程教育的機遇和挑戰(zhàn)[J].現代遠程教育研究,2016,(1):3-10.

[7](美)古德,布羅斯著.陶志瓊譯.透視課堂[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,2002:81-86.

[8]南國農.我國教育信息化發(fā)展的新階段,新使命[J].電化教育研究,2011,(12):10-12.

[9](美)弗里曼著.王彥華,梁豪譯.戰(zhàn)略管理:利益相關者方法[M].上海:上海譯文出版社,2006:151-156.

[10]祝智庭,賀斌.智慧教育:教育信息化的新境界[J].電化教育研究,2012,(12):5-13.

[11]鄭紹紅.微學習:內涵,理念及生態(tài)結構[J].現代教育技術,2015,(1):12-18.

[12]郭曉珊,鄭旭東,楊現民.智慧學習的概念框架與模式設計[J].現代教育技術,2014,(8):5-12.

[13]武法提,李彤彤.網絡學習環(huán)境生態(tài)化設計研究[J].中國電化教育,2013,(7):39-45.

編輯:小西

E-learning 3.0:Connotation,Challenges and Ecological Framework

SHANG Chao-wang1,2YIN Ai-qing1WU Yuan-yuan1DUAN Zhi-chen1ZHOU Meng1

(1.Department of Information Technology,Central China Normal University,Wuhan,Hubei,China430079; 2.Key Laboratory of Adolescent Cyberpsychology and Behavior of Ministry of Education,Wuhan,Hubei,China 430079)

E-learning 3.0 has achieved the connection and learning at anytime and anywhere,which has brought new opportunities and challenges for learning and education.With the historical changes of E-learning 3.0 and the relationship between E-learning 3.0 and Web 3.0,this paper defined the connotation of E-learning 3.0,discussed the challenges faced by E-learning 3.0,and proposed an ecological framework of E-learning 3.0 based on the sustainable development idea.Moreover,the function of each element of this ecological framework and the hierarchical relationship were analyzed,expecting to provide a useful reference for the coordinated development and innovation of digital education.

E-learning 3.0;connotation;ecological framework;coordinated development

G 40-057

A【論文編號】1009—8097(2016)12—0018—07【DOI】10.3969/j.issn.1009-8097.2016.12.003

本文為2014年度教育部人文社會科學研究項目“基于數字水印的網絡視頻教學資源版權保護研究”(項目編號:14YJA880058)的階段性研究成果。

上超望,副教授,博士,研究方向為數字學習、智能知識服務,郵箱為scw@mail.ccnu.edu.cn。

2016年4月21日