半干旱區水稻旱直播噴灌技術初探

楊靜 高宏宇

摘 要:該文以沙壤土為試驗區,龍慶稻2號和龍慶稻3號為主要種植品種,采用R327L型圓形噴灌機噴灌、旱直播的播種條件,探討了不同灌溉條件下品種間的生育期、生長態勢及產量的差異。結果表明,間歇灌溉相對于淹灌處理,可以更好地促進水稻根系的發育和對水分、養分的吸收,促使葉片早生快發,從而為高產奠定基礎。

關鍵詞:水稻;圓形噴灌機;旱直播;灌溉制度

中圖分類號 S511 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)22-0024-03

水稻是我國主要糧食作物之一,全國水稻總的種植面積約3 000萬hm2,占全國谷物種植面積的30%,世界水稻種植面積的20%[1]。隨著人們消費水平的日益提高和生產技術的逐步現代化,對水稻品質提出了更高的要求[2-3]。近年來,隨著黑龍江省水稻面積的擴大,用水量增加明顯,水稻在農業用水中所占比例達65%左右[4-6]。據統計,在我國農作物的各種自然災害中,旱災占60%以上,所造成的經濟損失是巨大的,因此必須大力開展節水栽培的研究[7-9]。

本研究利用美國Lindsay公司R327L型圓形噴灌機,用于水稻旱直播灌水技術,開展與水稻移栽常規灌水技術對比試驗,在噴灌、高產田生產條件下,對比分析不同品種水稻的生育期、生長態勢及產量,從而優選出適宜第二積溫帶的噴灌旱直播高產水稻品種。

1 材料與方法

1.1 供試材料

1.1.1 試驗設備 (1)R327L型圓形噴灌機。設備一端固定在地塊中央,裝有電機和輪胎的機身互相連接,繞著中心點旋轉。水流從中心點經過機身上均勻分布的噴頭對地面進行灌溉,堅固耐用、管理簡單、灌溉均勻、節省大量能源和勞動力。(2)JKY/watch dog2004土壤水分測定儀。監測溫度、監測太陽輻射、紫外輻射、光量子等。監測葉面濕度、監測大氣壓力、支持遠距離無線傳輸數據、沒有內置傳感器,可接四個外接傳感器。

1.1.2 水稻品種 選用10~12片葉的早熟品種作為主栽品種,本試驗選用的兩個品種為龍慶稻2號、龍慶稻3號,粳稻品種,主莖均為10片葉,在適應區出苗至成熟生育日數123d左右,需≥10℃活動積溫2 150℃左右。

1.2 試驗地概況 試驗于2012—2014年在大慶市讓胡路區紅驥牧場二連土金現代農機專業合作社區域內進行。試驗區位于東經124°19′~125°12′,北緯45°46′~46°55′。屬于典型的中溫帶大陸性季風氣候,多年平均降水量420mm,無霜期168d,年平均氣溫4.9℃,年活動積溫2 700~2 800℃,日照時數2 658h。試驗區土質為沙壤土,100cm土層內的土壤平均容量1.39g/m3。試驗區總灌溉面積15.8hm2。

1.3 試驗方法 試驗區設3個處理(2個品種、3種密度),2次重復,1個對照(CK:3種密度),每個小區的形狀特征基本一致,試驗區旁有氣象站一處。田間管理:用50%福美雙可濕性粉劑0.25%的劑量拌種包衣后,陰干2d;流動清水浸種6h,無流動清水的要每隔4~6h左右換水一次;催芽,控制溫度在35~38℃,經20h左右,谷種即可露白破胸,露白后,瀝干水分,裝袋通風陰干,防止高溫燒苗。用中農機美諾6288多功能覆土直播機播種(3個密度:105kg/hm2,125kg/hm2,150kg/hm2),5月5日前播種結束。基肥:以有機肥為主,如果有機肥不足,也可以化學氮肥為主。基肥中氮肥占總氮量的1/2,磷肥全作基肥,鉀肥占總鉀用量的70%。一般施有機肥1.5萬kg/hm2左右,碳酸氫銨375~450kg/hm2或尿素150kg/hm2,過磷酸鈣375~450kg/hm2,氯化鉀90~105kg/hm2。

1.4 統計分析 采用旱直播R327L型圓形噴灌機噴灌控制水分方法,試驗區安裝2臺美國JKY/watch dog2004土壤水分測定儀來實時監測和記錄植物周圍的溫度、土壤水勢、太陽輻射、光量子、紫外輻射、葉面濕度、降雨量、大氣壓力等參數。每7d的14:00讀一次數據,使相關技術人員通過對數據的分析來判斷植物的生長情況,從而采取必要的措施使植物良好地生長。試驗區用地溫計檢測土壤溫度,每日5:00、14:00兩次讀表。3個處理,根據觀測數據來判斷稻苗的需水量來計算灌水量,一個對照區(CK)按照水稻水田栽培模式實行灌溉。

2 結果與分析

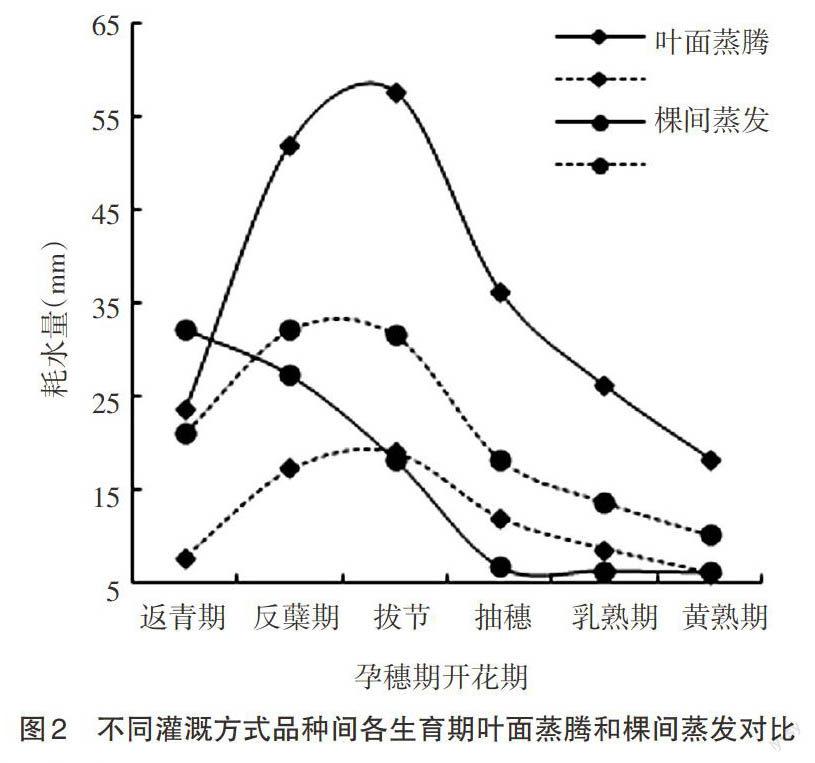

2.1 不同灌溉條件下品種間產量比較 從表1可以看出,無論是龍慶稻2號還是龍慶稻3號,噴灌產量均低于正常灌溉處理的品種產量。龍慶稻2號正常灌溉(淹灌)下3年平均產量為4 660kg/hm2,噴灌條件下3年平均產量為4 256kg/hm2,龍慶稻3號正常灌溉下3年平均產量為

4 789kg/hm2,噴灌條件下3年平均產量為4 323kg/hm2;無論龍慶稻2號還是龍慶稻3號,噴灌灌溉條件下的穗數低于正常灌溉的穗數,2個品種間穗粒數在總數和實粒數上均無明顯差距。龍慶稻3號實粒千粒重高于龍慶稻2號水稻品種,正常灌溉(淹灌)的水稻實粒千粒重均高于噴灌種植方式。在非充分灌溉條件下,龍慶稻3號的平均產量高于正常灌溉的水稻產量,龍慶稻2號則低于正常灌溉的水稻產量。可見,品種因素對于水稻的產量有很大影響。

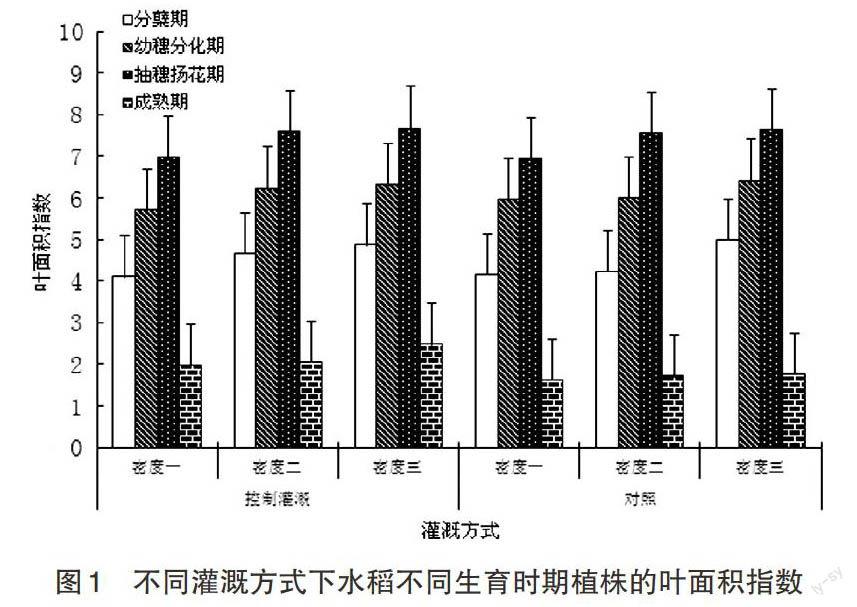

2.2 不同灌溉條件下品種間葉面積指數比較 在正常灌溉條件下,水稻的葉面積指數在營養生長末期最大,但在非充分灌溉條件下,植物體內的水分脅迫抑制了細胞的分化和擴張,葉片生長緩慢,葉面積指數減小的程度與水稻受到水分脅迫程度,所發生的時間和歷時有關。首先,水稻在同一時期受到的水分脅迫越重,葉面積指數減小的幅度越大;其次,水分脅迫在非充分灌溉條件下,水稻生長發育及生理機制研究發生時間越早,葉面積指數減小的相對幅度越大,但在恢復灌溉后,葉片生長迅速,再次,對葉面生長影響最大的是水分脅迫的歷時,兩個階段以上的連續輕旱處理,葉面積指數甚至比重早處理還要小的多,長時間的抑制細胞擴大,使細胞分裂產生了反饋效應,從而限制了葉面的潛在大小。因此,使水稻截取陽光并進行光合作用的能力降低。由圖1可知,對照區密度三在分蘗期、幼穗分化期、抽穗揚花期和成熟期葉面積指數均高于其他處理,而控制灌溉密度一葉面積指數最小。方差分析表明,在分蘗期和幼穗分化期,對照區葉面積指數比控制灌溉區顯著提高。其中控制灌溉區分蘗期分別提高了13.63%和18.50%,幼穗分化期分別提高了9.11%和10.50%;而對照區密度一葉面積指數顯著下降,在成熟期,較對照區分別下降了5.61%和7.94%。控制灌溉區密度三和對照區密度三在成熟期葉面積指數較高,各處理間差異顯著。從抽穗揚花期到成熟期,不同灌溉處理植株葉面積指數降低幅度最大,從7.68下降至1.62。由此可見,控制灌溉對增加群體葉面積有益,生育后期間歇半干旱栽培有利于保持較高的葉面積指數,干旱栽培使葉面積指數下降速度加快。

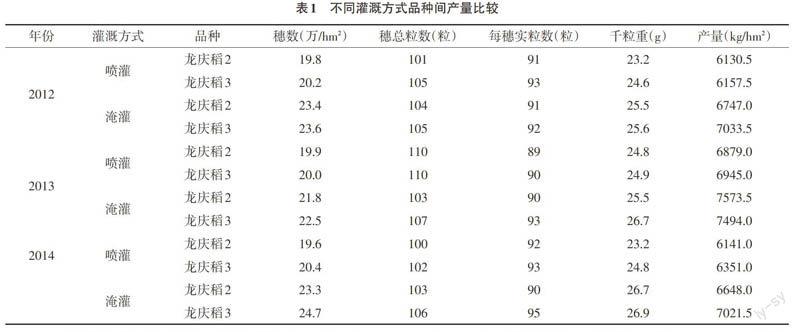

2.3 不同灌溉方式品種間耗水情況比較 不同灌溉技術不僅使水稻耗水量發生很大變化,而且也改變了水稻的耗水規律。從圖2可以看出,在水稻生長前期,淹水灌溉處理耗水量過程線有一個很大的高峰,全生育期起伏較大;而噴灌的水稻耗水量過程線變化則較為平緩,前期略高,后期較低,在各生育階段均低于淹水處理,削去了乳熟期以前的耗水高峰期。控制土壤水分后,對蒸發蒸騰和田間滲透均起著限制作用。在蒸騰蒸發較大的分蘗、拔節孕穗和抽穗開花3個階段,噴灌使得水稻蒸騰蒸發耗水明顯降低。

3 討論

在一定的種植密度下,調節稻田水分狀況,對水稻葉面積指數的變化起著至關重要的作用。在水稻分蘗期和幼穗分化期,間歇灌溉處理使水稻蹲苗穩長,促進根系的良好發育和對水分、養分的吸收,促使葉片早生快發,葉面積指數增長快于淹灌處理,為水稻生長提供了更大的光合面積,為水稻高產奠定了基礎。

傳統灌溉是以作物全生育期均需給予根層土壤充分的水分,且充分滿足作物需水為前提的,認為在農作物生育期內,如果不能夠給予作物根層土壤充足的水分,就必將導致農作物的減產。R327L型中心支軸式噴灌機灌溉技術試驗研究結果顯示,農作物僅僅在關鍵需水期才必需充足或較為充足的供應水分。在非關鍵需水期,就不必要充分供水,按照農作物各個生育期對水分的敏感程度,調節土壤水分合理供應,能有效地減少作物無效蒸騰量、棵間蒸發量和天田間耗水量均明顯降低。蒸騰蒸發量的減少,不僅沒有減產,而且有益于增產。因此,在降低淡水利用率,將有利于我國節水灌溉事業的健康發展。因此,在我國將降低水分利用率作為農業的灌溉重要指標之一,是走可持續發展農業的主要方式,發展高效節水灌溉迫在眉睫。

參考文獻

[1]吳崇友.我國水稻生產機械化技術路線與區域技術方向[C]//水稻生產機械化技術交流會.2006.

[2]陳葉平,周揚,胡啟松,等.不同時期播種對免耕直播中浙優1號的產量及米質的影響[J].中國稻米,2008(1):40-41.

[3]景延秋,李河,魏喜軍.稻種香味物質研究進展[J].中國稻米,2008(2):13-15.

[4]徐正進,范淑秀,潘國君,等.黑龍江水稻食味和其他品質性狀的變化及其相互關系[J].中國稻米,2010,16(4):15-18.

[5]王有芬.水稻節水栽培技術研究與應用[J].中國稻米,2010,16(3):30-33.

[6]閔捷,朱智偉,許立,等.我國20世紀80年代以來育成粳稻品種的米質及達標率分析[J].中國稻米,2008(5):1-4.

[7]盧鐵鋼,孫國才,王俊茹,等.氮肥對北方超級稻產量及品質的影響[J].中國稻米,2010,16(6):35-38.

[8]蔣小軍,周佳民,黃敏,等.基于主成分和聚類分析的湖南省水稻新品種稻米品質評價[J].中國稻米,2009(2):33-35.

[9]黃濤,吳良歡,賈惠娟,等.應用酵素菌肥的有機和傳統栽培稻米品質比較研究[J].中國稻米,2008(1):19-21.

[10]肖佳雷,王俊河,馮延江,等.黑龍江省不同積溫帶水稻產量構成因素主成分分析[J].中國稻米,2010 16(2):19-21.

(責編:張宏民)