基于計劃行為理論的高校食堂就餐浪費行為研究

——以北京某高校學生食堂為例

王祚榮

基于計劃行為理論的高校食堂就餐浪費行為研究

——以北京某高校學生食堂為例

王祚榮

所表現出的行為特征,可以總結為以下十個方面。

首先,每月在食堂花費方面,501-700元的占50.11%,200-500元的占23.53%,701-1000元的占22.74%,1001-1200元的占3.05%,1201元以上的占0.57%。

其次,在就餐場所的選擇方面,有53.17%的受訪者持有被動原則,以就近原則選擇就餐場所;有46.83%的受訪者持有主動原則,根據自己的喜好選擇就餐場所。

第三,是否有挑食習慣調查方面,有52.04%的受訪者表示沒有挑食習慣,47.96%的受訪者表示有挑食習慣。

第四,菜品選擇方面,在習慣何種飯菜口味方面,有35.97%的受訪者習慣清淡,35.52%的受訪者習慣辣,27.71%的受訪者習慣咸鮮,17.87%的受訪者表示都習慣,13.91%的受訪者習慣甜,而習慣酸口味的占比僅為9.28%。選擇菜品注重何種因素方面,有59.73%的受訪者選擇口感,32.69%的受訪者選擇營養價值,而選擇色澤和無所謂的受訪者則為少數。

第五,在食堂就餐頻率方面,三餐都在食堂吃的受訪者占48.42%,午餐和晚餐在食堂吃的占受訪者的34.84%,早餐和午餐在食堂吃的占受訪者的8.37%,只在食堂吃午餐的占受訪者的4.52%,早餐和晚餐在食堂吃的占受訪者的2.49%,可見食堂是學生們日常就餐的主要場所。

第六,在點菜數量方面,點兩道菜的占受訪者的68.21%,點三道菜的占受訪者的23.87%,而只點一道或三道菜以上的則為少數。在菜式搭配方面,選擇1葷1素的占受訪者的61.54%,2葷1素的占受訪者的15.16%,2素1葷的占受訪者的13.69%,選擇全葷、全素的則為少數。

第七,在對自身食量的衡量方面,根據經驗大概知道自己能吃多少的占受訪者的67.42%,不清楚自己食量的占20.81%,從未關注過這個問題的占7.24%,知道自己每餐攝入具體份量的僅占4.52%。

第八,在自身浪費行為評估方面,就餐時是否會剩飯剩菜回答中,完全不剩的占受訪者的37.78%,剩1/5的占受訪者的43.33%,剩1/4的占受訪者的12.78%,剩1/3的占受訪者的5.09%,剩一半或以上的占1.02%。在一日三餐浪費情況方面,晚餐浪費情況最為嚴重占受訪者的49.93%,午餐浪費占受訪者的48.16%,早餐浪費最少占受訪者的1.91%。主要剩余食物方面,菜肴最為嚴重占43.67%,其次是主食占29.93%,主食浪費主食和菜肴都有的占26.94%。若未能“光盤”,下次是否會減少點餐的回答中,有58.45%的受訪者表示會少點,有41.55%受訪者表示不會少點。

第九,在造成剩飯或剩菜的原因方面,有64.78%的受訪者選擇不合胃口、不好吃,22.85%受訪者選擇食物量過大、給的太多,18.67%的受訪者選擇食物不衛生、有異物,17.65%受訪者選擇趕時間、來不及,16.86的受訪者選擇點多了,12.56%的受訪者選擇買多了吃不完買少了不夠吃。

第十,在看到身邊同學浪費食物時有何反應方面,有40.72%的受訪者選擇覺得正常、無可厚非,30.66%的受訪者選擇視而不見,19.34%的受訪者選擇去提醒他不要浪費,9.28%的學生選擇敢怒而不敢言。

三、實證分析

(一)變量的選擇

本文基于路徑分析的規則,選取學生個體特征、學生在食堂就餐的習慣和計劃行為理論關鍵因素三個方面的變量,具體而言:首先,在學生個體特征方面,選擇了性別、是否獨生、生源類型、在讀學歷和月生活費用作為變量;其次,在學生在食堂就餐的習慣方面,選擇了每月在食堂的花費、就餐場所選擇原則、是否有挑食的習慣、菜肴選擇注重因素、時間限制、對待浪費的責任心等十二個變量;再次,在計劃行為理論關鍵因素方面,選擇了態度、感知行為控制、主觀規范、行為動機和行為作為變量。

(二)實證結果

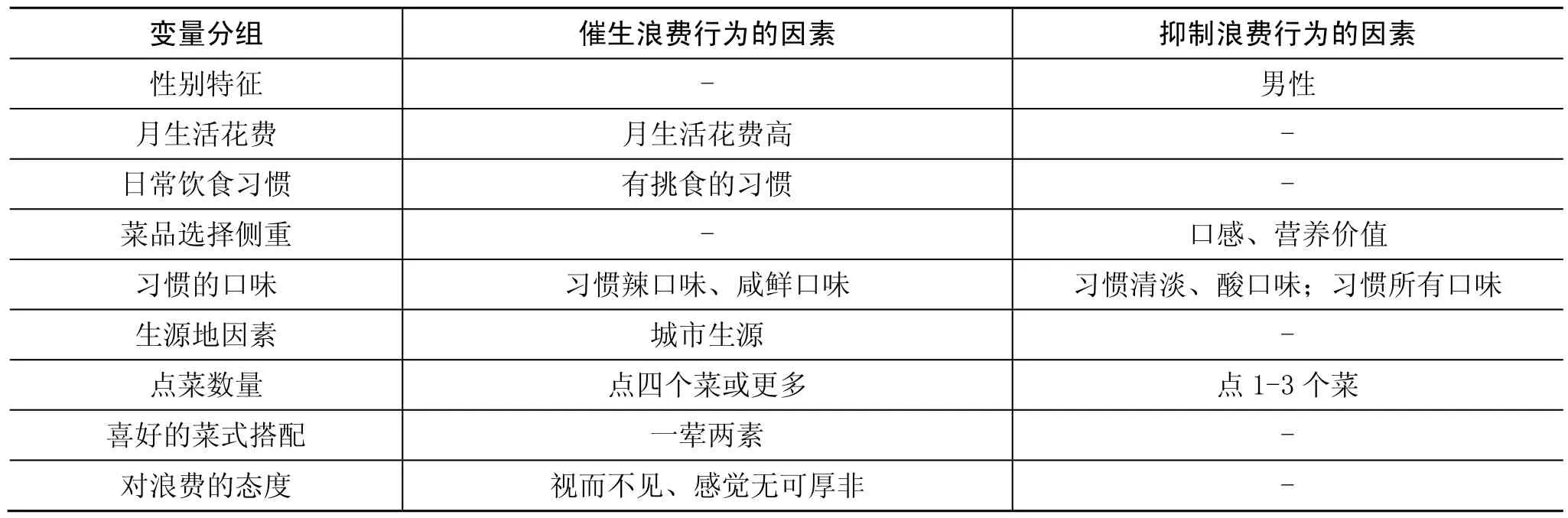

基于調查數據,通過路徑分析方法,運用相關軟件對影響學生實施浪費行為的因素進行了實證分析,具體表現為如下十個方面:

首先,該校學生在食堂就餐時是否會實施浪費的行為,主要受對浪費行為的態度的影響;此外,主觀規范和感知行為控制通過態度對行為意向產生影響,即當外界壓力讓學生們感到不能實施浪費,以及讓他們覺得很難實施浪費,則他們就不愿再去浪費。

其次,從性別層面的因素看,男生比女生更不易發生食堂浪費行為。

第三,每月所花費生活費用越高的學生越容易出現浪費行為。

第四,有挑食習慣的學生會更容易出現浪費行為。

第五,選擇食堂就餐時注重口感和營養價值的學生,更不容易出現浪費行為。

第六,從個人口味習慣上來看,對所有口味都習慣和習慣淡、咸鮮和酸口味的學生不容易發生浪費;而習慣辣口味的學生則容易發生浪費。

第七,城市生源的學生更容易發生浪費行為。

第八,學生在食堂點一到三個菜時不容易發生浪費行為,而點超過三個以上菜時,則容易產生浪費現象。

第九,在食堂經常選擇一葷兩素菜式搭配的學生更容易發生浪費行為。

第十,在責任心方面,對浪費視而不見和覺得無可厚非的學生,有極大的可能會產生浪費行為。

表1 催生和抑制浪費行為的各項因素匯總

四、政策建議

(一)加強宣傳教育,為減少餐桌浪費樹立正確的思想觀念

學校要重視對學生責任感的培養。在分析結果中,學生由于對待浪費的責任感不強而導致的浪費,程度最明顯。因此,應在學生思想政治工作上提高學生們的思想覺悟,使學生們充分認識反對餐桌浪費的重要性,在杜絕自身就餐浪費的同時繼而以集體之力反對餐桌浪費。

(二)加強自我約束,為減少餐桌浪費培育強勁的內生動力

學生要加強自我約束。從本文分析結果看,月生活費花費高、有挑食習慣、點菜數量多、菜式搭配不合理等不良消費和飲食習慣,是催生餐桌浪費的誘因。因此,希望學生要克服自身不良的消費和飲食習慣,培育適度消費、科學飲食的能力。

另一方面,可以總體的看到,高校食堂餐桌浪費的根源,實質上是學生們在成長過程中一系列不良生活習慣的結果。因此,就全社會而言,一定要關心青少年的成長,注意青少年良好習慣養成的培育。

(三)提升服務品質,為減少餐桌浪費營造必要的外部環境

食堂要努力提高餐飲服務水平。可以看到,學校食堂飯菜口感、營養價值等菜品品質的提高,能夠有效抑制食堂浪費行為的發生。要減少高校食堂學生就餐浪費,必須努力提升飯菜品質;合理安排菜品的擺放位置,引導學生們錯開“一葷兩素”容易引起浪費的菜品組合;標注每道菜的相關信息,如口味、份量和是否有刺激性的配料等,為學生購餐提供參考;充分考慮到學生的飯量差異,推出“拼菜”或大小份菜品。

學校要優化就餐前后課程設置。從本文分析結果看,有超七成的受訪者表示,課程安排因素導致了就餐時間緊張;在浪費原因方面,也有將近兩成的學生選擇了時間緊來不及。實際情況看,中午集中下課的時候則是食堂最為擁擠的時段。因此,建議學校調整中午就餐前后的課程安排,一方面可以解決學生就餐時間緊張的問題;另一方面,可營造寬松的就餐環境,為減少和避免餐桌浪費提供良好的外部環境。

[1]段若晨,王鵬.高校大學生中浪費糧食現象調查與分析[J].喀什師范學院學報,2011,05:85-87.

[作者:中國人民大學后勤集團北區食堂主任]

(責任編輯: 張寶嶺)