2011-2014年上海市濰坊社區傷害監測病例特征分析

邵潔+陳贊瓊+傅弦琴

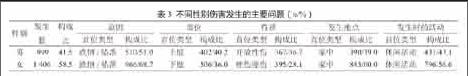

摘 要 目的:了解上海市浦東新區濰坊社區衛生服務中心門診監測傷害病例分布特征,為建立完善的傷害監測系統及制定本區傷害預防控制策略提供依據。方法:收集分析2011—2014年濰坊社區衛生服務中心門診傷害監測報告病例,采用上海市統一報告卡填報。結果:共收集有效病例2405例,其中男、女性別比為1∶1.41,病例年齡主要集中在45歲以上,占總病例的75.72%;傷害發生原因構成居前3位的依次為跌倒/墜落(61.37%)、刀/銳器傷(20.54%)及鈍器傷(10.60%);傷害發生地點主要為家里(51.27%)、公共居住場所(18.59%)和工業建筑場所(9.27%);傷害的性質主要是挫傷/擦傷(26.74%)、銳器傷/開放性傷(25.95%)及其他骨折(23.45%)。結論:傷害防治的工作重點應該放在兒童、老年人的跌落、跌倒的預防上,同時,開展社區安全干預項目,有利于減少各類安全因素造成的傷害。

關鍵詞 傷害 監測 特征分析 流行病學

中圖分類號:R181.3+7 文獻標識碼:A 文章編號:1006-1533(2016)02-0043-04

Analysis of the characteristics of the injury surveillance cases in Weifang Community in Shanghai from 2011 to 2014

SHAO Jie, CHEN Zanqiong, FU Xianqin

(Weifang Community Health Service Center of Pudong New District, Shanghai 200122, China)

ABSTRACT Objective: To explore the distribution characteristics of the injury cases in the outpatient department monitoring to provide a basis for establishment of the perfect injury surveillance system and formulation of the prevention and control strategy of injury. Methods: The reported cases of injury surveillance were collected from 2011 to 2014 in the outpatient clinic of Weifang Community Health Service Center by Shanghai municipal uniform reporting cards. Results: A total of 2 405 effective cases were collected, and the male and female ratio was 1∶1.41. The age of the patients was mainly concentrated in the age of 45 years, accounting for 75.72% of the total. The causes of the injury among the top three in order were fall (61.37%), knife / sharp injuries (20.54%) and blunt injury (10.60%). The locations that the injury occurred mainly were at home (51.27%), public place of residence (18.59%) and industrial construction sites (9.27%). The natures of the injuries were mainly contusions/ abrasions (26.74%), sharp injuries/open wounds (25.95%) and other fractures (23.45%). Conclusion: The work of control and prevention of the injury should focus on the fall of children and elder people. At the same time, to carry out the community safety intervention projects is conducive to reduce the injury caused by various kinds of safety factors.

KEY WORDS injury; surveillance; characteristics analysis; epidemiology

傷害是一個不容忽視的社會公共衛生問題[1],在我國,每年傷害都造成了不同程度的創傷、致殘和早死,并消耗大量醫療資源和國民生產力,造成很大的經濟和社會負擔[2]。通過對浦東新區死因監測系統進行分析,發現近年來傷害在所有死因中的順位均位于前5位之內。許多實踐經驗證實傷害可以通過公共衛生學的分析方法和防治措施得到有效的控制,收集高質量的傷害相關信息是傷害預防和控制的基礎[3]。因而一個能夠全面反映居民傷害發生情況的監測系統和數據庫便成為傷害預防和控制工作的首要條件。本研究通過分析2011—2014年濰坊社區衛生服務中心門診傷害所有病例的監測數據,了解社區居民的傷害流行病學特征,同時在探索建立社區衛生服務中心傷害監測方法的基礎上,分析傷害發生規律,為進一步開展社區傷害干預提供參考依據。

1 對象與方法

1.1 對象

數據來源于2011年1月—2014年12月上海市浦東新區濰坊社區衛生服務中心門診被診斷為傷害的首診病例。傷害診斷種類的ICD-10三位類目編碼范圍是S00到T98。

1.2 方法

2013年6月1日之前采用紙質報告卡填報,報告卡由上海市疾病預防控制中心統一設計,由臨床醫生填寫,防保科醫生進行審核、錄入。2013年6月后本中心門診全部采用信息化傷害監測,利用上海市社區衛生管理信息系統平臺,凡診斷種類的ICD-10三位類目編碼范圍是S00到T98的首診患者,系統均會自動彈出報告卡。報告卡內容與之前紙質卡一致,其內容由兩大部分組成:一為患者的基本情況;二為患者的傷害情況,包括:傷害發生的時間,就診時間,傷害意圖,傷害發生地點,傷害發生時的活動、地點、傷害原因傷害部位、傷害性質、傷害程度等方面。

防保科醫生每周進行傷害漏報自查,每月由浦東新區疾病預防控制中心進行數據質控和匯總,每年兩次漏報檢查以保證報告的完整性。數據由SPSS 19.0軟件統計分析。

2 結果

2.1 基本情況

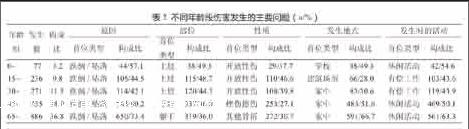

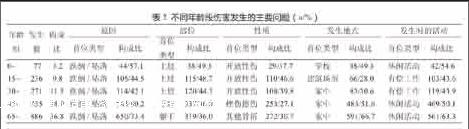

共監測報告傷害病例2 405人,根據每年常住人口數,計算2011—2014年傷害發生率分別為0.91%、0.70%、0.55%、0.47%,有逐年下降的趨勢。2011、2012年以45~64歲年齡組病例數所占比例最高,分別占該年總病例的40.4%和38.7%,2013、2014年以65歲以上年齡組病例數所占比例最高,分別占該年總病例的39.2%和40.4%(表1)。

2.2 傷害事件基本特征

原因構成:4年合計的前3位依次為跌倒/墜落占 61.37%、刀/銳器傷占20.54%、鈍器傷占10.60%。男女病例前3位傷害原因排序與總病例一致。

性質構成:挫傷、擦傷占26.74%、開放性傷占25.95%、骨折占23.45%、扭傷、拉傷占22.37%、燒/燙傷占0.21%、其他占1.29%。

受傷部位構成:損傷的主要部位構成從高到低依次是上肢(33.97%)、下肢(33.39%)、軀干(25.16%)、頭頸部(7.03%)、多部位(0.42%)、其他占0.04%。

發生場所分布:傷害發生的場所構成比從高到低依次為家中(51.27%)、公共居住場所(18.59%)、工業和建筑場所(9.27%)、貿易和服務場所(8.15%)、街道/公路(7.98%)、學校與公共場所(3.37%)、其他(1.37%)。

傷害發生時的活動情況:傷害發生時的活動情況依次為休閑活動(51.02%)、家務/學習(27.69%)、有償工作(15.43%)、駕乘交通工具(2.95%)、體育活動(2.70%)、其他占0.21%。

不同年齡段傷害發生的首要問題:首位傷害發生原因:所有年齡組均為跌倒/墜落;首位傷害發生部位:45~65歲年齡組首要部位是下肢,65歲以上年齡組是軀干,其他年齡組均為上肢;首位傷害性質:45~65歲組為挫傷、擦傷,65歲以上年齡組是骨折,其他年齡組均為開放性傷;首位傷害發生地點:<15歲年齡組為學校,15~29歲年齡組為建筑場所;其他年齡組均為家中;發生傷害時的活動:15~44歲的年齡組為有償工作,其他年齡組均為休閑活動(表2)。

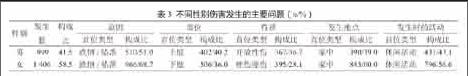

不同性別傷害發生情況,首位傷害原因:男性、女性均為是跌倒/墜落,分別占51.0%和68.7%;首位傷害部位:男性為上肢,占40.2%,女性為下肢,占 36.0%;首位受傷性質:男性為開放性傷,占36.7%,女性為挫傷/擦傷,占28.1%;首位傷害發生地點:均為家中分別占39.0%和60.0%。首位傷害發生時的活動:均為休閑活動,分別占43.1%和56.6%(表3)。

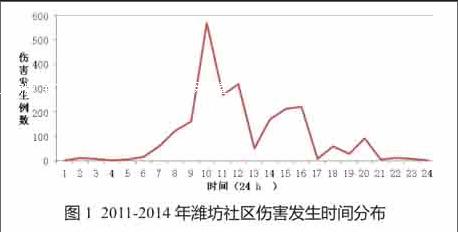

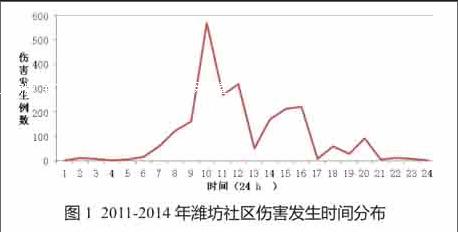

傷害發生時間:一天中傷害發生時間10時至12時是傷害發生的高峰(圖1)。

3 討論

國內外的經驗證明,控制傷害的前提條件是掌握傷害的分布,導致傷害發生的原因和危險因素,從而開展針對性的防制工作,從而降低傷害的損失[4-5]。在醫院門/急診開展傷害監測則公認是一種較好的監測方法[6-7]。

本研究顯示,傷害病例2 405人,年齡主要集中在45歲以上人群,占75.72%,其中45~65歲病例最多,占38.9%,濰坊社區常住人口中60歲以上老人占30.85%,為嚴重老齡化社區,因此該結果符合發達地區老齡化程度高的特點。此外,女性病例明顯多于男性,與文獻報道一致[8-9],分析一方面可能由于女性本身體質的原因,一旦受到外力,往往比男性更加容易發生傷害。另一方面,老年女性由于絕經、骨質疏松等原因傷害更易發生。

本研究傷害發生原因以跌倒/墜落為主,因此對老年人室內環境布置時應充分考慮安全因素,住所要保持明亮,尤其是走廊、有障礙的平地及樓梯,對于高齡獨居老人,盡可能減少其獨處的機會,防止跌倒的發生。

本研究發現傷害發生率呈逐年下降趨勢,可能與我社區近幾年正在創建國際安全社區有關。濰坊社區通過完善傷害監測網絡,將傷害數據和危險源排摸的數據加以匯總和分析,以此為依據并結合濰坊實際先后開展了一系列安全干預項目,成功減少了各類安全因素造成的傷害。

但是現階段我國尚未建立起一個較完善的傷害監測系統。社區衛生服務中心的監測有一定的局限性,諸如無法計算傷害發生率、年齡構成以中老年為主、門診收集信息相對簡單等自身局限性[9],因此探索建立規范的社區衛生服務中心、二級和三級醫院傷害監測系統的同時,還應將未就診傷害人群的監測以及一些專科醫院納入傷害監測[10],以期進一步完善傷害監測系統。

參考文獻

[1] 王聲湧. 建設我國傷害預防與控制機構與傷害防控專業隊伍的倡議書[J]. 中華疾病控制雜志, 2011, 15(1): 5-8.

[2] 衛生部疾病預防控制局, 衛生部統計信息中心, 中國疾病預防控制中心. 中國傷害預防報告[M]. 北京: 人民衛生出版社, 2007.

[3] 段蕾蕾, 鄧曉, 吳春眉, 等. 2006-2008年全國傷害監測病例分布特征分析[J]. 中華流行病學雜志, 2010, 31(8): 880-884.

[4] 王聲湧, 趙仲堂. 突出傷害防制控制在國家衛生政策中的應有地位[J]. 中華流行病學雜志, 2004, 6(9): 612-614.

[5] 盧偉, 李延紅, 喻彥, 等. 上海市傷害現狀及其社區防制策略[J]. 環境與職業醫學, 2004, 21(4): 322-325.

[6] Watson W L, Ozanne-Smith J. Injury surveillance in Victoria, Australia: developing comprehensive injury incidence estimates[J]. Accid Anal Prev, 2000, 32(2): 277-286.

[7] Plitponkarpim A, Ruangkanchanasetr S, Thanjira S. Pediatric injuries in emergency room, Ramsthibodi Hospital[J]. J Med Assoc Thai, 1999, 82(Suppl1): S168-173.

[8] 付強強, 李麗, 呂元, 等. 上海某區社區衛生服務中心門診老年傷害患者特征分析[J]. 環境與職業醫學, 2014, 31(8): 596-599.

[9] 吳明玉, 張艷, 劉霞君. 2008-2010年上海市黃浦區社區衛生服務中心門診監測傷害病例分析[J]. 疾病監測, 2011, 26(9): 719-722.

[10] 黃麗, 嚴衛軍, 趙陽. 2009年上海市松江區48 630例首診傷害病例流行病學分析[J]. 環境與職業醫學, 2011, 28(5): 262-266.

(收稿日期:2015-08-04)