高中體育社團發展對策探析

——以上海市徐匯區為例

◆王 斌

(上海市南洋模范中學)

高中體育社團發展對策探析

——以上海市徐匯區為例

◆王 斌

(上海市南洋模范中學)

體育社團是高中校園文化建設的重要組成部分,有利于學生的創新精神和實踐能力培養,能夠促進學生個性發展及健康成長。運用文獻分析、實地考察和訪談等研究方法,對徐匯區14所高中體育社團現狀進行調查與分析,探析其存在的問題,并提出了相應的發展建議,以促進區域高中體育社團的蓬勃發展。

體育社團 高中 發展對策 徐匯區

體育社團是學生社團的重要組成部分,是學生第二課堂重要組成部分。高中學生社團是學生根據自身的興趣、愛好和特長,通過報名申報再審批,以學生自愿方式組成的課外性的學生群體組織。體育社團是高中校園內比較耀眼的學生社團,學生參與率高、報名人數多、團隊項目凝聚力強,優秀的社團有重大影響力。在上海市開展學生社團活動過程中,徐匯區教育局的開展走在前列。區教育局十分重視學生體育社團的建設和發展,制定了徐匯區學生體育社團工作指導意見,各個學校建立了對于學生體育社團工作評估,教育局每年對于星級體育社團都有評審機制。本文即以徐匯區高中體育社團為研究對象,探索其發展對策。

1研究對象與方法

1.1研究對象

以上海市徐匯區14所高中學生體育社團為研究對象,以徐匯區14所高中各中學分管體育的副校長、體育教師以及參與體育社團的社長、部分社員為調查對象。對徐匯區高中體育社團現狀和發展系列問題及對策進行研究。

1.2研究方法

通過查閱有關資料,了解當前國內高中體育類社團發展的相關現狀、問題及解決對策。

1.2.2走訪調查法

通過對徐匯區區域內14所開設體育類社團的高中學校進行調查、訪談,了解學校開設的體育類社團面臨的各種問題。

1.2.3邏輯分析法

對現行的政策、實施、問題與效果之間的內在邏輯進行分析,剖析“問題”成因,理順各行為主體的責任關系,就學校開設的體育類社團面臨的各種問題提出解決方案。

2徐匯區高中體育社團相關情況

2.1徐匯區高中體育社團開展情況

為比較本文方法的成像性能,采用距離向IFFT,方位向CS重構方法[5](方法1);傳統CS方法,即基于CS的先距離向后方位向成像方法[3](方法2)、基于CS的先方位向后距離向成像方法(方法3)以及文獻[10]中基于距離向聯合稀疏模型的成像方法(方法4)作為對比算法.實驗中,基于聯合稀疏模型的方法采用DCS-SOMP算法[10]外,其他均采用MSL0算法[9].實驗中距離向采樣率統一設置為0.75.在不同的方位向采樣率條件下的成像結果如圖6所示,圖7為不同采樣率條件下成像結果熵值以及對比度的對比.

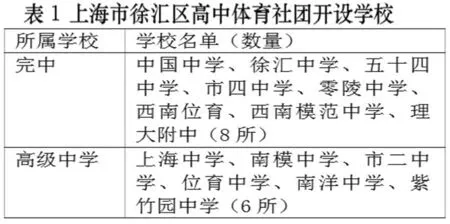

“我國的學校體育社團起步于20世紀八十年代中期,隨著我國教育體制改革的發展大學生中最早出現以學生社團活動為標志的校園文化熱,隨后擴展至中學小學”。隨著學校體育的發展,學校體育社團的重視程度也不斷提高,國家制定了相關政策規范和促進校園體育社團的發展。為貫徹《上海市中長期教育改革和發展規劃綱要》和學生健康促進工程精神指示,徐匯區的一些高中相繼啟動了學校體育社團建設工作,2013年,徐匯區將體育社團建設工作列入教育局校外體育工作的重點之一。鼓勵小學、初中、高中三個階段的學生依據自身的興趣自愿申報參加1~2個體育社團,能滿足學生參加課外體育活動的個性化需求。徐匯區高中開設體育社團學校有14所,無論是完中還是高級中學,從數量上來說,幾乎全覆蓋,見表1。

調查數據顯示,在14所學校中,開設項目眾多,其中籃球、足球、排球等球類比例最高,主要是三大球的特性導致它們較受中學生喜愛,特別是男生。其次為健美操、飛鏢、武術類等。不難看出,開設較好比例高的項目與區域內學校特色相關,如南模中學、五十四、市二中等學校的籃球特色,如南洋中學、中國中學等學校的足球特色。與體教結合相關,如零陵中學的擊劍,如徐匯中學的飛鏢等。與學校硬件配套保障、教師師資專長相關,與徐匯區陽光體育大聯賽開展項目相關,與學生興趣取向等相關,見表2。

2.2徐匯區高中體育社團開展的時間安排

由于學校層次不同,學校管理層對學生社團的認識以及重視程度不同,社團的活動開展情況存在差異3。在所調查的高級中學中,大部分社團活動開展頻率在每周2次以上,而完中有大部分社團活動開展都比較正常,活動開展頻率在每周1次以上,也有個別社團的活動頻率比較低。調查顯示,體育社團多選擇在中午開展活動,或者在周五校班會課和周五放學后,也有安排在拓展課上,個別的體育社團會在周末組織一些實踐活動和校際交流、陽光體育比賽等,依據各學校和學生特點存在一定差異。

2.3徐匯區高中體育社團的活動模式和場所

徐匯區高中體育社團處于起步發展及逐步穩定階段。體育社團活動的內容形式多樣,以技術、技能的學習、身體素質的鍛煉為主,運動強度適中。期間也有視頻觀摩、賽事學習、規則培訓和組織賽事等。比較而言高級中學的學生對于社團活動開展的自主性更強,校際間的交流更多些,體育教師的主導性不強,不同學校學生能力的差異性有關,對于指導熱門項目的外教外聘需求強烈,見表3。

社團活動的項目多根據場地選擇,部分活動會因場地建設受到限制,場地器材已經成為影響中學體育社團發展的主要因素之一。在調查中發現,受訪者社員中認為學校提供了充足的活動場所占34%、比較穩定的活動場所占58%、缺乏固定活動場所占8%。筆者認為,學校應根據實際場館情況和課程安排,留有相應的場所和時間進行社團活動,以促進學校體育社團的發展。

2.4徐匯區高中體育社團開展中存在的問題

針對體育社團目前存在的問題,認為改進活動方式、豐富活動內容的社團成員有近82%;認為社團的正常開展和良好發展,需要加強和學校體育部門之間的溝通,需要學校保障社團高水平的教師指導,和保障有的社團外聘專業人士指導的社團成員有近69%;認為社團加強組織管理、社團凝聚力,加強社團之間聯系,提升學生參與度的社員有84%。在調查時,認為需要學校的支持,學校能提供活動經費、提供活動的場館、運動器材,多功能廳等的社員有68%;另有50%以上的社團成員認為學校必須有社團的評價機制和激勵機制。

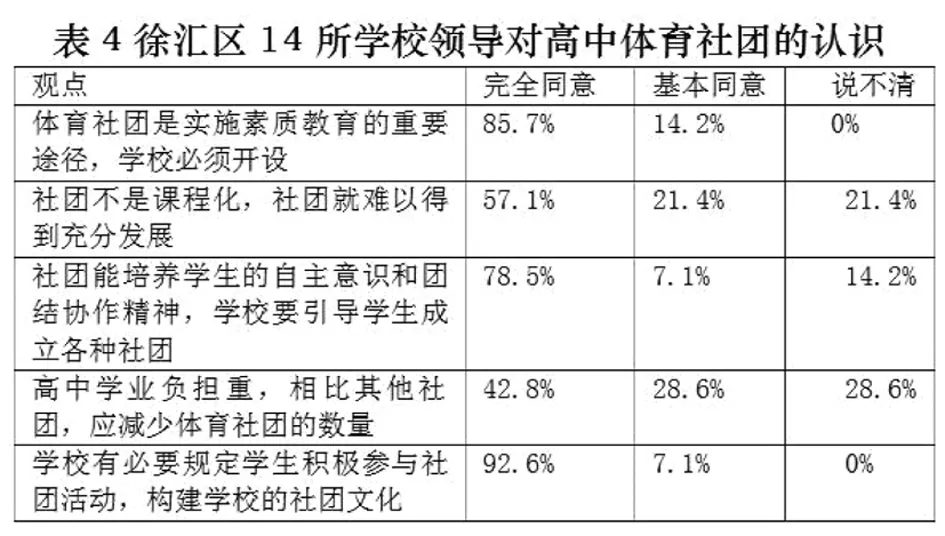

2.5徐匯區學校領導對高中體育社團的認識

通過與學校領導的探討交流顯示,有認為參加社團活動花費太多的時間和精力,影響了正常的學習;也有認為健康的社團活動不僅能夠啟迪學生的思想,陶冶他們的情操,凈化他們的靈魂,而且能使學生增長知識,鍛煉才干,在交往和活動中認識社會,培養競爭意識;也有人為體育社團是聯系學校與每一位學生的橋梁和紐帶,在推動校園文化建設、優化成才環境、提高高中生的綜合素質等方面發揮著至關重要的作用。

2.6徐匯區高中學生對高中體育社團的認識

通過與社團會員的座談顯示,在參加了一段時間的社團活動后,大部分社團成員自我感覺交際圈擴大、生活充實、精神愉悅、自身能力得到提高、身體素質增強。說明社團成員加入社團后的感受主要體現在精神和社會適應能力上,這正體現了體育在素質教育中的重要地位:即對學生的教育價值,對學生全面發展具有積極的促進作用,對學生綜合素質的提高具有非常重要的作用。徐匯區高中學生對于體育社團意義認識度較高。

2.7體育社團的經費保障情況

社團活動和發展需要經費的保障。通過走訪調查顯示,目前體育社團的經費來源于學校撥款支持、歷年會員交納的會費、獲獎后的獎金等。現實情況是學校關于校園文化建設的投入,大部分集中于團委學生會組織的活動,而針對社團的資金支持相對有限,而且對應的體育社團受惠的資金更有限,僅靠收取會費簡單維持社團的正常活動,由于各個單項體育社團活動規模、影響力較小,又很難爭取到企業的贊助,難以組織有一定影響力的活動,更難開展校際間的交流,外出的學習考察等。因此,體育社團的經費不足已成為影響社團發展和活動質量的重要因素。

3徐匯區高中體育社團發展的對策建議

3.1統一思想,提高認識,多方合力推進高中體育社團發展

校園體育社團的主體是學生,但需要提升學校、家庭和社會對體育社團的認識。引導體育教育思想和觀念由被動學習轉向“健康第一”的終身體育意識,讓學生學會和掌握自己喜歡的體育運動,養成終身體育的習慣和意識。

3.2建立健全指導教師培訓制度,完善培訓機制

“整合各方資源立足校園,走向社會”。組織形式多樣的社團活動,形式可包括交流切磋,展示匯演,參與社會公益性項目等,與社區體育、群眾體育相結合,合理、充分地利用學校與社會資源,形成學校體育與社會體育互動互利的良好發展態勢,探索社區中以家庭為單位的體育社團交流模式。

3.3探索適合學校特點的活動模式,做到模式多樣化、效果最佳化

積極探索創新發展,發掘創設新興的體育社團,豐富體育社團活動形式,促進學生全面發展。打造校園精品體育社團,開創富有學校特色的精品活動。

3.4努力創造條件,拓寬交流渠道,提高社團水平

努力開發區域內的體育社團交流網站,或者在現有的徐匯區陽光體育網上開設社團板塊,各種宣傳與溝通平臺,建立體育主題有關的QQ群,創建高中校園網社團介紹和活動主題等促進社員之間、社團之間、兄弟學校之間和學校與社會之間的宣傳和交流。與陽光體育大聯賽的有效整合,共享體育資源,交流不同運動經驗、提供不同運動場地和設施,為體育活動的完成提供更多的條件。

4總結

總之,體育社團活動為學生提供了一個增進交流合作和施展才華的舞臺,對培養優秀學生、創設美好健康的高中生活有著重要意義。直面問題,建議學校盡可能的保證學生有場所和相應的課余時間進行活動,有必要激勵社團指導教師,鼓勵好教師參與到社團指導工作中去。對體育社團要有考核機制,學校團委應進行考核、優勝劣汰。審核財務管理,適當的資金支持,規范管理,加強監督。鼓勵體育社團增加陽光體育大聯賽比賽的機會,創造與外界接觸交流的機會,將社團營造成同學們的第二運動課堂,使大家在體育社團中有所收獲。

[1]聞揚.體育社團在課外體育活動中的作用[J].西南交通大學學報,2004,(02):12-16.

[2]韓小娟.北京市中小學體育社團發展現狀與對策研究[D].首都體育學院,2011.

[3]張兆斌.學校學生自發體育社團的現狀與體育教學改革[J].福建體育科技,2001,(05):21-23.