利用反饋技術,提高小學語文課堂教學效率

◆張麗娟

(北京市昌平區城南中心小學)

利用反饋技術,提高小學語文課堂教學效率

◆張麗娟

(北京市昌平區城南中心小學)

應用高新科技增強教師的教與學生學習的效率,已成為教育界研究的主要方向。通過研究教師對“按按按”互動反饋技術的運用以及學生的積極參與,逐漸形成與技術相適應的教學策略,改善學生認知結構中的穩定性、清晰性、可辨別程度及可利用性,增強學習成效,提升了課堂效率。

語文課堂教學 互動反饋技術 教學效率

一、研究背景與研究現狀

互動反饋技術,是指具有“1對1”特性的互動反饋技術(互動反饋系統,Interactive Response System,簡稱IRS),是在多媒體教室基礎上由師生群組遙控器、接收器以及平臺軟件構成的課堂信息化應用技術。

互動反饋多媒體教學系統使用呈現迅猛發展之勢。目前,已經超過700所大學以及為數眾多的中小學在教室中使用互動反饋系統。研究表明,課堂上引入信息反饋技術(即IRS),首先會給學生帶來更多的課堂操控感,提高教學的趣味性與互動性,增強學生的學習動機;進而發現好的課堂問題,會讓學生借助反饋差異強化課堂討論與合作;再者,訓練與評測問題的適量應用會加大課堂密度,縮小標準差。另外,老師要提出好問題就要課前深入教材,課堂借助IRS的反饋信息即時把握學情并關注解決問題,提高實效性,課后還要加強教學反思。IRS帶來的教學變化,強化了課堂教學的四個基本要素之間的相互作用和關聯關系,有效地促進師生之間的知識、情感等信息的互動交融。

二、研究內容

研究在互動技術環境下,語文調控課堂教學實效的策略方法。

三、研究方法

主要采用行動研究法,根據預期研究目標,進行“計劃—行動—觀察—反思—修正—再行動—再觀察—再反思……得出結論”的研究方法。

輔助有調查研究法,通過對眾多案例的抽樣調查,對事物普遍性進行總結。(1)文獻分析法。查閱教育理論文獻,掌握最新的研究動態,聯系實際,不斷為課題的研究提供最新經驗和理論依據。(2)動態觀察法。通過對互動反饋技術使用情況的動態觀察,了解課題研究的一些其它情況。(3)經驗總結法。及時反思課題研究中的做法、體會,總結篩選新的經驗、方法,根據相關的教育教學理論提煉課題成果,并經常開展經驗的交流。

四、研究成果

(一)互動技術應用推動了語文課堂教學變革

互動反饋技術的應用,推動了課堂教學的變革,激發了學生的學習興趣,受到廣大師生的歡迎,教師們反映學生對學習的熱情提高了,課堂比以前活躍了;學生對“按按按”的使用很感興趣,問卷調查顯示,92%的學生喜歡或非常喜歡用“按按按”上課,對課堂教學非常滿意或滿意的達96%。

一批教師使用互動反饋技術常態化,互動反饋技術已經成為他們教學中不可或缺的手段。學習積極性能給學習活動提供動力,它直接影響著信息加工過程并制約著學習的方向。學生利用互動反饋技術進行選擇,教師通過反饋在屏幕上直接出現答題的數據,這樣做既節省了時間,又保證了統計數據的準確性。可以說,課題研究大大提升了教師教的積極性和學生的學的積極性,課堂教學效果明顯。

(二)互動技術應用提高了提高課堂實效,形成新的應用策略與方法

1.激發學生學習動機的策略

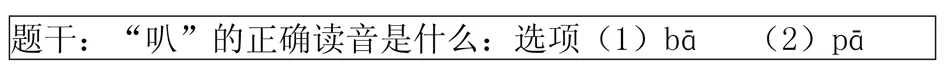

認知心理學認為,學習者的學習過程,是知、情、意(意志和思維活動)、行共同參與的認知與實踐過程。這個認知與實踐過程,是通過學生的學習行為來實現的。互動反饋技術從學生參與學習過程上看,具有十分鮮明的“交互式”特點。在互動反饋技術中,學生對老師提出的問題能立即得到驗證和響應,反饋迅速及時。例如,在教學二年級《玲玲的畫》一課時,利用互動反饋技術出示測評類按點,開展形成性評價:

學生利用“按按按”互動反饋技術,不僅參與到課堂教學的每一個環節,而且影響教師的教學過程,教師在學生反饋之后的不斷修正,或加快、或放慢,或增加、或刪減,課堂不再是教師全權掌握,而是變成了學生和學生的同臺演出,真正實現了新課程要求——讓學生成為課堂的主人。

2.構建新知——引導學生思維的問題設計策略

教學中問題的設計涉及知識、能力、情感等不同的因素,因此問題的按點設計表現為分層次設計。在一個題目中的選項設計中區分層次,如針對一個知識內容提問,不同選項分別代表基本層次、拓展層次和遷移層次。而在題目組合設計中,呈現出由易到難,由簡單到復雜的特征。

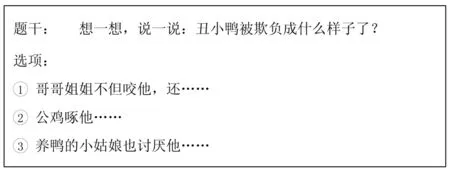

例如,語文教學中的“字詞句篇”僅是工具符號,在文本中處于靜態,只有閱讀者深度思考,把這些符號通過“聽說讀寫”,加以運用了,讀者與文本對話了,處于動態,才具備了語文理解、運用能力,在二年級《丑小鴨》一課中,設計了為課文補白的按點。

這個設計將課文語句再次開發,引導學生對課文內容進行拓展和延伸,培養學生發散思維能力,使學生將丑小鴨的悲慘生活融于說話、交際過程中,融于得言訓練過程中,工具扎實、擴展想象,真正“到位了”。

再如,《玲玲的畫》一課:

通過此按點比較兩次“滿意”,引發思維沖突,深化思維,使學生理解兩次“滿意”含義的不同,體會克服困難后的喜悅。并學習結合上文體會詞意的方法,讓學習更有深度。利用互動反饋技術,優化了學生學習的過程,做到了組織參與的全面性、引導思維的發散性,提高課堂教學質量。

在每一個步驟和每一個學習階段,教師在設計按點的時候都考慮到了學生的思維發展需要,呈現出以下特征:第一,設計的按點具有針對性,教學內容和學生的認知水平相聯系;第二,設計的按點考慮到了學生認知結構的最近發展區,既具有一定難度又使學生經過努力能夠解決;第三,設計的按點具有一定的探究性;第四,設計的按點具有一定的開放性,鼓勵學生發揮自己的聰明才智,不拘一格地、創造性地解決問題。

3.反饋檢測調控教學的策略

在教學過程中,教師要通過“按按按”清晰、全面、及時地了解學生對將要學習的知識了解多少、學習新知所需的基礎知識是否掌握、每個教學環節的預期目標是否達到、學生對教學是否滿意等情況,并利用這些信息及時引導學生的學、調控教師的教。教學過程要“摸著石頭過河”,不斷通過對反饋信息的利用,調整教學策略與方法,以使教學活動適應學生的情況和需要,引導他們向社會需要以及個性發展的目標前進。

(1)分步引導和調控教學的策略。分步教學是將基本知識的獲得分為幾步,對每步教學都提出形成遞進關系的相關問題,通過這些問題引導學生利用反饋器表態并闡述自己的意見,從而引導學生思維活動逐步深化的教學。

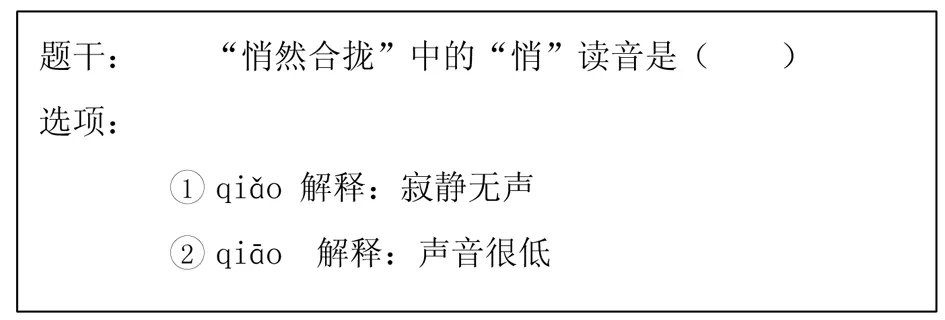

如《觸摸春天》一文教學中設置下面按點:

此按點的設計,旨在訓練學生根據文意結合正確解釋選擇合適的讀音,較好地訓練了學生的分析和理解能力,對“悄然合攏”詞語的意思也有了深入的認識。

在準確理解的基礎上,繼而出示句子:

通過選項,訓練學生抓住關鍵詞、聯系上下文理解句子的方法,同時感受到那童話般的美麗動人的畫面。經過這樣逐步深化的教學,使學生得出由淺入深的結論,為拓展應用和總結評價奠定基礎。

在一些事實性按題的反饋上,如果通過率比較高,就簡化教學過程,盡快進入下步教學,以提高課堂教學效率;如果通過率不高(在30%~80%之間),就通過組織討論,進行有效的教學調控;如果通過率很低(低于30%),說明題目過難,需要對題目進行處理或調整。

(2)分層調控教學的策略。分層教學是教師先利用按按按互動反饋技術對要達到的主要知識目標進行課堂后測,然后根據測查結果,對已達到和未達到目標的學生分別采用內容及方式不同的方法教學,最后再進行總結與評價的教學方法。在教學過程中,教師可結合按點設計,利用按按按開展分層教學。順利通過的學生進行筆頭練習,沒有掌握的學生繼續學習并選擇另外幾道題,這樣做其目的就是使進度快的學生能夠進入筆頭訓練的階段;使進度慢的學生多一次學習機會,真正實現因材施教。

老師可以從各類學生聽課神情、“按按按”反饋回來的解題準確率中搜集信息,不僅及時調控教學節奏和教學進程,而且將學生實施分層,通過給他們布置不同的作業、上課請他們回答不同層次的問題等方法使每一個學生都有極大地學習興趣,都能在自身基礎上有較大的進步。一位教師在案例中寫道:“在課堂教學中,我一方面強化目標意識,做好課終檢查是否達標。另一方面,把握課堂提問的策略,利用“按按按”讓各類學生均有輸出信息的機會。了解了這些,我通常在講授知識時提問中等生,利用他們在認識上的不完善,把問題展開,進行知識的研究;在突破重、難點或概括知識時,發揮優生的作用,啟發全體學生深刻理解;在鞏固練習時,檢查差生的理解程度,及時查漏補缺,幫助他們進一步理解知識。這樣能夠較好地解決教材的統一性和學生個性差異的矛盾,使學生學習各有所得。”

反饋檢測調控教學的策略,使得課堂不是凝固不變的,教師的備課不是在上課之前就結束了,而是在上課的過程中不斷調控自己的教學,并且將這種調整延續到下一節課的準備中。這種不斷的調控,使教學過程更貼近學生的知識結構和最近發展區,使學生在課堂中收獲更多,有效地提高課堂效率。

五、結論與建議

1.研究的主要結論

IRS帶來的教學變化,強化了課堂教學的四個基本要素之間的相互作用和關聯關系,有效地促進師生之間的知識、情感等信息的互動交融。這正是促進教育的優質發展的有效手段,促進了學生學習方式的轉變、促進了學生良好習慣的養成、促進了學生健全人格的完善。

2.存在問題及改進措施

(1)研究的深度挖掘不足。要加強理論深度的學習,使研究脫離經驗總結,而是上升到一定的理論高度,使其有借鑒的價值,對有推廣價值的科研成果大力宣傳。

(2)課后對電子白板和互動反饋技術后臺所儲存的數據挖掘利用較少。要指導教師分析數據,從數據中分析學情,便于教師在以后的備課中預測重難點,調控自己的教學設計,也便于教師因材施教,分層教學。

[1]何克抗.談信息技術與課程整合.上海電教,2003,(12).

[2]余勝泉.信息技術與課程整合的目標策略.人民教育,2002,(02).

[3]戴云璟,時俊卿.交互式學與教策略.中國社會出版社,2005,8.

[4]“1對1”技術增強學習.課題通訊,2012.