利用“信息”激發(fā)學生探究數學的活力

張茜

摘 要: 由于數學知識具有較強的邏輯性和抽象性特點,學生比較容易產生厭學心理。因此,在教學的時候需要充分激發(fā)出學生的學習興趣,積極主動地學習數學知識。 信息技術進入初中數學課堂,不僅彌補了傳統(tǒng)課堂的不足,而且給枯燥、機械的數學學習帶來了新的活力。信息技術作為一種工具,將信息技術與數學課的教與學融為一體,不僅提高學生的學習興趣和邏輯思維能力,還突破了教學中的重點和難點,優(yōu)化了學生學習的質量和效果,更充分地發(fā)揮了學生的主體性。本文就針對如何利用“信息”激發(fā)學生學習的興趣和活力進行探討和研究,以便有效提高學生學習數學的興趣和積極性。

關鍵詞: 信息技術 學習興趣 探究欲望 探究活動

《新課程標準》指出:“現代信息技術要改變學生的學習方式,使學生樂意并有更多的精力投入到現實的、探索性的數學活動中去。”現在,在數學教學中已經越來越離不開現代教學信息技術。隨著時代的變化,信息技術的日益發(fā)展,我們教育的內容及方式必須隨之改變,信息技術與數學教學整合的問題研究也就被放在非常重要的位置上。那么在數學教學中如何利用信息激發(fā)學生的探究活力呢?對此在教學中我進行了以下嘗試。

一、借鑒“生活世界”的信息,提高學生的學習興趣

生活中處處有數學,數學存在于我們生活的每個角落。我們在平時就要時常關注孩子們的日常生活,從學生熟悉的生活背景入手,并在教學過程中精心設計引入“生活世界”中常見的情景和問題,而科學探究的起點是問題,問題能誘發(fā)和激起學生的求知欲,使學生對學習數學產生濃厚的興趣。

例如:在上《豐富的圖形世界》這一節(jié)課時,教師可通過數學活動,讓學生制作三棱柱、長方體、五棱柱、圓柱,然后通過按要求摸出幾何體,讓學生在生活實踐中檢驗所學知識,并舉一反三,觸類旁通,汲取更廣泛的知識,而且學生對于活動總是會很積極,課堂氣氛很活躍。

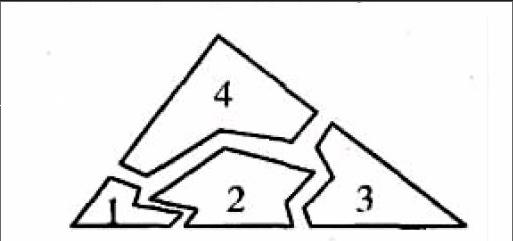

又如在講全等三角形判定時,我引入一塊三角形玻璃樣板不慎被張宇同學碰破,成了四片完整碎片(如圖所示),聰明的他經過仔細考慮認為只要帶其中的兩塊碎片去玻璃店,可以讓師傅畫一塊與以前一樣的玻璃樣板。

這個問題來自生活實際,學生立即產生了要解決問題的沖動,紛紛議論起來。這樣學生不僅會分類討論,還掌握了全等三角形判定的意義。事實表明,只有當學生真正認識到數學的實際應用價值的時候,才會對它真正產生興趣,只有把所學知識真正運用于解決實際問題的時候,才算是真正掌握了知識。

二、利用信息創(chuàng)設問題情境,引發(fā)學生探究欲望

美國教育家杜威指出:“學校的最大浪費是學生在接受一種脫離生活的教育。”由于多數教材與學生的生活實際有一定的距離,使得學生在理解時產生一定偏差,難以與知識形成共鳴,從而不能生成自己正確、獨特的體驗。因此,教師應創(chuàng)設生活情境,拉近學生與教材的距離,使學生走進教材。例如在上“代數式的值”這一課時,老師提問:“你想知道你未來的身高嗎?”學生異口同聲地說:“想!”那么在數學教學中我們可以利用多媒體設計一個“程序框圖”,(x+y)除以2乘1.08,只要輸入x、y的值,就能輸出結果,同學們都懷著極大的好奇心,興奮地爭先恐后地想要試試。這時教師及時指導:每位同學的求出的數值,就叫代數式的值,利用多媒體的程序框圖激發(fā)了學生的興趣,也讓學生認識到了“信息技術”在數學課堂教學中的應用。

再例如,在講“勾股定理”時,我們在課件中利用flash制作一個動畫,可以這樣設計一道題:一棵9米高的大樹,受臺風“蘇迪羅”影響,在離地面4米的地方折斷,有個1米高的小孩在離樹4米的地方,樹朝著小孩方向倒去,小孩是否會遇到危險?這個問題同學們覺得貼近生活,有解決問題的想法,而不是自己不熟悉或者不能理解的問題。可以讓同學說畫畫示意圖,看看,想想,算算。通過畫圖、觀察、思考,使學生明白其中蘊含的數學知識:實際為一邊是3米的直立邊,另一邊是4米的直角三角形,所以離樹4米遠的小孩會有被樹壓的危險。利用信息技術,通過解決生活實際問題,將抽象的數學知識化為形象生動的生活場景,變枯燥數學為有趣數學。

在教學中,利用信息技術,通過創(chuàng)設問題情境,有利于激發(fā)學生的學習興趣,喚起學生的探究欲望。學生在書本知識與生活情景的銜接中,實現對難懂且略顯枯燥的內容的形象轉化,進而在教師的引導下主動投入到探究活動中,使學生由被動的學習積極性真正化為學習的內在動力,這對以后的長遠學習具有非常重要的意義。

三、借助信息技術豐富的學習資源,開闊學生的視野

網絡的使用使學生的學習不僅僅在課堂上,網絡題庫、網校等也都給學生新的方式。在新課程教材中有很多內容讓學生利用電腦自己發(fā)現數學知識。

例如任意三角形三條角平分線是否交于一點這個探索中,就可以讓學生在計算機上用《幾何畫板》軟件畫一個任意三角形,再劃出它的三條角平分線,你發(fā)現了什么規(guī)律。然后隨意改變三角形的形狀,看看這個規(guī)律是否改變。這些內容以課本內容出發(fā),通過計算機探索新知,即擴大學生的知識面,培養(yǎng)他們的應用數學意識。又如在教《平均數》時,我們先放一段NBA的視頻,讓學生回顧NBA運動員身高,求出身高的平均值。再如在講解《測量》這節(jié)課時,我們在課件中可以播放測量的視頻,讓學生觀看如何進行測量旗桿的高度,學生一目了然,比起老師的講解,學生更容易用眼睛和耳朵接受。

利用“信息技術”將數學問題、數學思想和數學方法寓于情景之中,以生動活潑的情節(jié)吸引學生,使他們產生強烈的探究欲望。

四、利用最新的科技信息,激起學生的探究活力

目前,我國的科技和經濟發(fā)展速度都很快,許多高新技術如通信技術、現代交通技術、納米技術等的發(fā)展都與數學學科學密不可分,我們要與社會接軌,讓學生清楚最新一些信息。力求有效實現《標準》提出的“知識技能、數學思考、問題解決、情感態(tài)度”等四方面的課程總體目標。

如現在有一種叫“未來教室”的課堂,就是利用網絡,加強老師與同學之間互動,真正及時地反饋學生的學習情況。老師能掌握學生的學習動態(tài),針對不同的學生發(fā)送不同的作業(yè),增強了師生之間的互動,更好地提高了學生的學習效率。

又如在上《等可能性》這節(jié)內容時,為了讓學生理解這個等可能性的概念,在教學中我們先通過“擲硬幣”、“在袋中摸球”、“轉盤的指針停止轉動時的位置等”等問題情境讓學生在實驗中探索,體驗什么樣的事件的發(fā)生等是可能的。在做“指針停止轉動時的位置”試驗時,教師通過幾何畫板制作,并請學生上來轉轉盤并停止轉動,觀察指針的位置,讓學生理解指針停止轉動時有無數種可能的結果,并且也是等可能的。我們在課件中鏈接了視頻(演示試驗的過程),大大提高了學生的興趣,吸引了學生的注意力。

運用現代信息技術,能有效展示知識的形成過程,轉變學生的學習方式,進一步展示數學知識的發(fā)生、發(fā)展過程,增強學生探究數學的活力。

五、利用信息技術分散難點,降低學習難度

在傳授新知識時,使用多媒體教學能更好地突出重點,分散難點,起到事半功倍的作用。如:在七年級上《圖形的變換》這節(jié)課時,要讓學生理解平移、翻折、旋轉的基本性質,我們可以通過多媒體用電子白板制作課件,讓圖形動起來,用一雙巧手,使得圖形能夠平移、翻折、旋轉并重合在一起,激發(fā)了學生的學習興趣,培養(yǎng)了學生善于思考、勇于探索的科學精神。

又如在《二次函數的圖像與性質》這節(jié)課時,幫助學生體會二次函數圖像拋物線與二次函數表達式中的a、b、c有關系時,我借助媒體制作了動畫,讓學生清晰地看到二次函數的a、b、c發(fā)生變化時,拋物線的形狀也隨之發(fā)生變化,讓這一教學難點瞬間突破,給學生留下深刻的印象,這是運用其他教學手段達不到的效果。

再如:七年級剛接觸到“平行線的判定”時在長方形和正方形的周長一節(jié),利用多媒體顏色線條閃爍各種圖形的邊,分離出復雜圖形中的“Z”“F”“U”,讓學生輕而易舉地看出哪兩條直線平行。

利用信息技術教學,能有效激發(fā)學生的學習興趣,增強學生學習的主動性、積極性,拓寬學生的視野。同時,還能分化教學中的重難點,有利于培養(yǎng)學生的創(chuàng)新意識和應用能力,對提高課堂教學效率具有舉足輕重的作用。

總之,在探究活動中,我們應適時以信息技術為載體,創(chuàng)設問題情境,激發(fā)學生的求知欲望,喚起學生學習的內在動力。在這個過程中,強化學生對題目的思考和理解,培養(yǎng)學生質疑釋難的能力,從中獲得學習上的獨立和探究中的成功感,豐富學生的成功體驗,使他們在學習、生活中真正實現自我價值。