等速訓練對早中期髕骨軟骨病的康復療效研究

徐衛(wèi)華,趙彥,王鴻,王家祥,孫強

髕骨軟骨病(chondromalacia patellae, CP)又稱髕骨軟骨軟化癥,是由于創(chuàng)傷、勞損等因素造成的髕骨軟骨發(fā)生局限性變性、碎裂、脫落等變化的一種退行性膝關節(jié)疾病,是臨床常見的膝前痛原因之一,在正常人群患病率為36.2%,高發(fā)年齡尤在30~39歲[1]。CP治法較多,并無特效方法,大多依據(jù)具體情況進行綜合保守治療[2],但現(xiàn)有報道運動療法較少,本研究在綜合治療的基礎上,運用等速儀器康復髕骨軟骨病早中期患者,現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2012年3月~2015年9月收集南京體院運動康復醫(yī)院門診CP患者58例,均符合CP的診斷標準[3-4],多為青壯年,大多數(shù)有受傷史或長期勞損史。納入標準:年齡≥18歲;單膝患者,患側腿圍較健側萎縮5mm以上[5];簽署知情同意書。排除年齡≥65歲、X線檢查及MRI之Ⅲ級、Ⅳ級的晚期患者、并發(fā)其他疾患、不適合等速康復、近一月接受其他治療或系統(tǒng)化膝關節(jié)肌肉訓練的患者。患者隨機分為2組,①等速組:男21例,女9例;平均年齡(35.3±5.1)歲;平均病程(31.0±9.6)個月;身高(170.8±7.4)cm;體重(71.5±9.2)kg;體重指數(shù)(BMI)(24.4±1.6)kg/m2;左側患病22例,右側8例。②對照組:男20例,女8例;平均年齡(37.2±3.9)歲;平均病程(29.2±9.4)個月;身高(169.6±7.2)cm;體重(69.8±8.7)kg;BMI(24.2±1.5)kg/m2;左側患病18例,右側10例。2組一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義。

1.2 方法 2組均采用超短波、溫針進行治療;在此基礎上,等速組用等速測力儀器進行康復訓練,常規(guī)組進行常規(guī)的運動療法康復。超短波治療:采用DL-C-C型超短波治療儀進行20min微熱量治療;溫針治療:取穴“膝七針”[6],平補平瀉,內、外膝眼處溫針灸,留針20min,期間行針3~4次;1天1次,1周5次,治療3周,休息2周,再治療1~3周。在此基礎上,以無痛為原則、循序漸進、因人制宜進行康復[7];康復后均靜力牽拉;對關節(jié)積液者冰敷。共治療8周。等速組:①測試中有膝痛者,進行多角度短弧向心康復,角速度為90°/s(或以等長補充小弧度,保持10s,休息10s),每組10次,共3組,組間休息1min,3組為1次,每周2~3次,共1~2周;②測試中無膝痛者或經(jīng)①鍛煉2周后再次測試無痛者,進行角速度分別為60°/s、90°/s、120°/s、150°/s、180°/s、180°/s、150°/s、120°/s、90°/s、60°/s的多角度短弧向心康復,每個速度10個屈伸,不同速度之間休息1min,10個角速度為1組,每次1~2組,組間休息3min,每周2~3次,共1~8周;③若經(jīng)②鍛煉4周后,進行離心肌力測試,在測試中無膝痛者,可在②的基礎上增加角速度為20°/s的離心康復,10個屈伸1組,3組為1次,組間休息5min,每周2~3次,共1~4周。常規(guī)組:①夾球訓練:坐位,夾瑞士球于雙膝間,逐漸用力至最大,保持10s,放松10s,10次1組,3組1次,組間休息1min,上下午各1次,共8周(貫徹整個康復始終);②測試中有膝痛者,進行靠墻靜蹲:可先由屈曲20°位逐漸下降,堅持至酸脹發(fā)熱(不超過3min),10次1組,每次間隔30s,上下午各1組,共2~8周;也可逐步過渡至不靠墻,即馬步半蹲;③下蹲時無疼者,改靜蹲為床邊坐位伸膝抗阻練習:先由終末位0~30°開始,逐漸過渡到全膝范圍,速度適中,小腿下部重物可由0.5kg逐漸增至4kg,10個屈伸1組,5組1次,組間休息30s,上下午各1次,共2~8周。

1.3 評定標準 ①雙側腿圍:髕骨上極上方10cm處的周徑;②峰力矩:角速度為60°/s,每組5次,共三組,組間休息1min的雙側膝等速向心肌力測試,測得的最大力矩(peak torque, PT)。③采用Lysholm膝關節(jié)評分,正常總分為100分,分值越小,表示功能障礙越嚴重。④臨床療效:參照《中醫(yī)病證診斷療效標準》制定[8],治愈:膝部無疼痛,活動無不適,髕骨研磨試驗陰性;好轉:上下樓梯及半蹲時輕度疼痛,髕骨研磨試驗(士);未愈:癥狀無改善。

2 結果

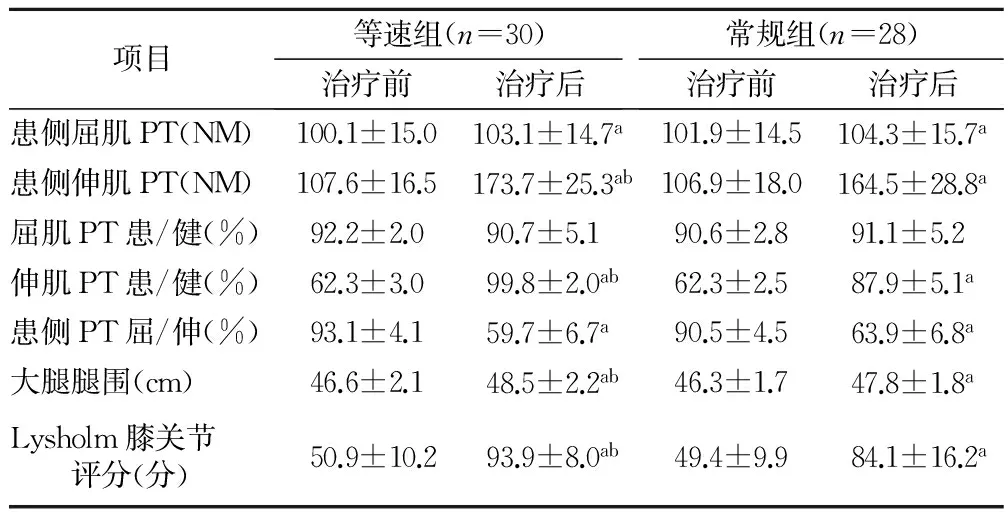

治療8周后,2組患膝屈伸肌PT、伸肌PT患/健側比值及患側PT屈/伸比均較治療前有明顯改善(P<0.01),同時等速組在患膝伸肌PT和伸肌PT患/健側比值上較常規(guī)組提高更顯著(P<0.05)。2組患膝大腿腿圍和Lysholm膝關節(jié)功能評分均較治療前明顯提高(P<0.01),等速組更高于常規(guī)組(P<0.05)。見表1。

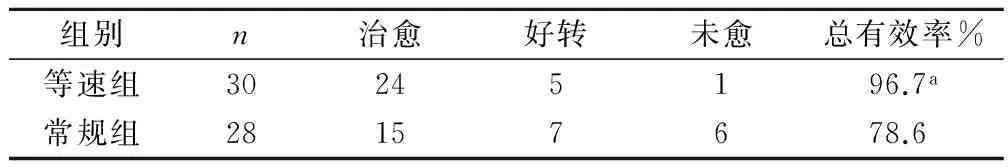

2組治療后臨床療效比較,等速組總有效率明顯高于常規(guī)組(P<0.05)。見表2。

項目等速組(n=30)治療前治療后常規(guī)組(n=28)治療前治療后患側屈肌PT(NM)100.1±15.0103.1±14.7a101.9±14.5104.3±15.7a患側伸肌PT(NM)107.6±16.5173.7±25.3ab106.9±18.0164.5±28.8a屈肌PT患/健(%)92.2±2.090.7±5.190.6±2.891.1±5.2伸肌PT患/健(%)62.3±3.099.8±2.0ab62.3±2.587.9±5.1a患側PT屈/伸(%)93.1±4.159.7±6.7a90.5±4.563.9±6.8a大腿腿圍(cm)46.6±2.148.5±2.2ab46.3±1.747.8±1.8aLysholm膝關節(jié) 評分(分)50.9±10.293.9±8.0ab49.4±9.984.1±16.2a

與治療前比較,aP<0.01;與常規(guī)組比較,bP<0.05

表2 治療后2組臨床療效比較 例

與常規(guī)組的比較,aP<0.05

3 討論

CP存在多種發(fā)病機制學說,病程較為復雜,初步診斷多以體格檢查為主,MRI檢查具有特異性,為無創(chuàng)檢查,對晚期Ⅲ級、Ⅳ級準確率高[9],有助于CP的檢查和實驗病案的選取。CP晚期通常保守治療效果不佳,早中期患者的髕骨軟骨尚存在修復的可能性,CP應盡早發(fā)現(xiàn)盡早治療。在治療上,超短波具有改善局部血循、加速代謝、減輕水腫、緩解疼痛、促進軟骨恢復等作用[10];溫針具有通經(jīng)脈、調氣血,改善痹阻,濡養(yǎng)筋骨的作用[11];但兩者對肌力的恢復幫助較小[12]。

在膝關節(jié)等速評價中,角速度為60°/s測得的PT值具有較高的準確性和可重復性,被視為等速肌肉測試中黃金指標和參照值;屈/伸比對判斷關節(jié)的穩(wěn)定性有意義[13]。在治療前的檢測中發(fā)現(xiàn):患膝肌肉萎縮明顯;患膝伸肌肌力不足、屈伸肌群及左右伸肌肌群肌力不平衡。這些不平衡會進一步加重病情的發(fā)展,從而導致惡性循環(huán)。曲綿域等[14]認為,運動療法可以讓關節(jié)軟骨面受到關節(jié)液擠壓從而獲取營養(yǎng)、代謝廢物;運動可恢復膝關節(jié)微循環(huán)平衡,有利于消炎止痛;另外合理的鍛煉能增強肌力、加強關節(jié)的適應性和穩(wěn)定性,打破因肌肉萎縮導致關節(jié)不穩(wěn)加重進一步骨性關節(jié)炎形成的惡性循環(huán)。因此,無論是改善肌肉萎縮、增強肌力、維持穩(wěn)定,還是減輕疼痛、提供功能性行為,肌肉的康復都必不可少。

本研究嚴密監(jiān)測患者的反應,及時調整訓練,訓練時避讓痛點。常規(guī)組康復注重股內側肌肌力、股四頭肌動靜結合和終末30°的肌力康復[15];等速組重視多點短弧、向心及離心訓練的結合。從臨床效果看,膝關節(jié)的腫脹、疼痛得到了減輕或消失;患側屈伸肌力都得到了提高;同時,等速組在伸肌PT、大腿腿圍的恢復、Lysholm膝關節(jié)評分及療效上明顯優(yōu)于常規(guī)組(P<0.05)。這可能與以下原因有關:①等速運動提供順應性阻力,允許肌肉在整個活動范圍內每一點都能承受最大阻力,產(chǎn)生最大力矩輸出,從而提高訓練的有效性,克服了等張運動的恒力特點和等長運功的姿勢固定的缺點;②等速訓練的速度、節(jié)奏是手法與普通器械訓練無法達到的,反復節(jié)律性的屈伸可使關節(jié)滑液增多,改善軟骨營養(yǎng)[16];③及時提供屏幕反饋信息,對患者起到指導和鼓勵作用;④訓練方式多樣,可以同時訓練主動肌和拮抗肌,提供日常功能活動中需具備的離心肌肉收縮。Remaud等[17]認為由于等速訓練的穩(wěn)定性和可靠性,目前將等速肌力訓練應用于輔助診斷和康復治療成為臨床的最佳選擇。但本研究數(shù)據(jù)量較小,沒有進行影像復查,后期追蹤不足,等速康復訓練結合臨床治療對早中期CP的研究有待進一步的深入。

[1] 郭開今,葉啟彬,曾樣華,等.2743名普通人群髕骨軟化癥患病率的調查[J].中國醫(yī)學科學院學報,1998,20(3):212-215.

[2] 蘇紅麗,袁琦.髕骨軟化癥病因分析及其診治的研究進展[J].醫(yī)藥論壇雜志,2011, 32(14):201-203,206-206.

[3] 柳登順,趙利連.實用頸腰肢痛診療手冊[M].第2版.鄭州:河南科學技術出版社,2007,361-363.

[4] Berquist TH,程敬亮,祁吉.肌肉骨骼系統(tǒng)磁共振成像[M].鄭州:鄭州大學出版社,2004,400-403.

[5] 鳳旭東.等速練習治療髕股疼痛綜合征的效果[J].國外醫(yī)學·物理醫(yī)學與康復學分冊,2004,24(3):125-125.

[6] 郭亮.郭劍華中醫(yī)綜合治療髕骨軟化癥優(yōu)化方案[J].中國中醫(yī)急癥,2013,22(12): 2068-2069,2073-2073.

[7] 馮完煊,白躍宏.膝骨關節(jié)炎運動療法新進展[J].中國康復,2013,28(2):149-151.

[8] 國家中醫(yī)藥管理局.中醫(yī)病證診斷療效標準2012版[S].中國醫(yī)藥科技出版社,2012,11:208-208.

[9] 胡利榮,張宏霞,楊光釗,等.MRI在髕骨軟化癥中的診斷價值[J].浙江創(chuàng)傷外科,2012,17(4):561-562.

[10]王洪濤.關節(jié)松動術結合超短波治療膝關節(jié)半月板損傷[J].中國康復,2013,28(5):326-326.

[11]范江.溫針配合康復訓練治療髕骨軟化癥23例臨床觀察[J].河北中醫(yī),2014,36(1):88-89.

[12]王源.溫針加康復訓練治療髕骨軟化癥的療效觀察[J].針灸臨床雜志,2012,28(12):5-7.

[13]吳毅,占飛.等速肌力測試和訓練技術在運動醫(yī)學中的應用[J].中國運動醫(yī)學雜志,2002,21(1):81-84.

[14]曲綿域,于長隆.實用運動醫(yī)學[M].第4版.北京:北京大學醫(yī)學出版社,2003,1072-1072.

[15]吳立紅,陳志剛,沈良冊,等.膝關節(jié)常見運動創(chuàng)傷康復研究進展[J].中國康復,2012,27(3):214-216.

[16]吳玉玲,吳敏魁,沈良冊,等.不同運動療法對膝骨性關節(jié)炎的治療作用[J].頸腰痛雜志,2013,34(4):335-338.

[17]Remaud A, Cnrnu C, Guevel A. Agonist muscle activity and antagonist muscle co-activity levels during standardized isotonic and isokinetic knee extensions[J]. J Electromyography Kinesiology, 2009,1(3):449-458.