淺談新課標下小學數學基本活動經驗的培養

徐曉雯

摘 要:《義務教育數學課程標準(2011年版)》中把原來的“雙基”教育目標擴展到“四基”教育目標,其中提出了“基本活動經驗”的概念。新課標指出:“數學教學活動必須建立在學生的認知發展水平和已有的知識經驗基礎之上。教師應激發學生的學習積極性,向學生提供充分的從事數學活動的機會,幫助他們在自主探索和合作交流的過程中真正理解和掌握基本的數學知識與技能、數學思想和方法,獲得廣泛的數學活動經驗。”

關鍵詞:操作活動;探究學習;生活實踐

基于新課程標準對數學知識教學理解的變化,結合小學生學習數學的特點,結合教學實踐,筆者談談如何在小學數學課堂教學中幫助學生積累活動基本經驗。

一、閱讀獲取信息,感知數學活動經驗

“基本活動經驗是指學生親自或間接經歷了活動過程而獲得的經驗。”事實上,一個人的實踐總是有限的,一切事情都靠自己通過實踐去獲得直接經驗是不現實的。但學生在平時學習中,通過經常與文本對話可獲得間接經驗。教師要引導學生帶著問題讀,讓學生在閱讀的過程中獲取重要的信息。

蘇教版數學實驗教科書新增的“你知道嗎”內容,就是向學生傳遞數學知識,介紹數學背景知識,傳播數學文化,讓學生了解數學的發展史,拓寬學生的知識面。例如,在教學完“軸對稱圖形”后,書后的“你知道嗎”就出示了一些自然界中的許多對稱現象以及古今中外的對稱建筑,讓學生邊欣賞邊說說自己的感受。如果有學生親眼見過其中的某些建筑,可以讓他們來說一說。并且可以布置他們在課后繼續收集一些對稱建筑的圖片,找一找自己身邊的建筑是否也有一些是對稱的,以增強學生的體驗,激發他們進一步學習的興趣和愛好。學生通過閱讀,獲取了許多重要的數學信息,不僅感受了數學的魅力,同時還培養了學生的數學閱讀能力。

二、參與操作活動,獲取數學活動經驗

“兒童的智慧在自己的手指尖上。”學生在動手操作體驗的過程中,能夠獲得直接經驗和親身體驗,促進思維的發展。因此,在教學過程中,教師應該留給學生充裕的時間,放手讓學生自己去動手操作。操作活動必須根據不同年齡學生的特點進行設計。低年級操作時要兼顧趣味性,中高年級的操作要保持適當難度。

例如,在教學蘇教版小學數學三年級下冊“長方形面積的計算”中,教師課前為每個小組準備了一些1平方分米的正方形,然后引導學生展開如下研究活動:

師:在你們的桌上有一個長方形紙板,你們知道它的面積嗎?怎樣才能知道呢?

生:可以擺面積是1平方分米的正方形。

師:在擺的過程中,要注意觀察,看看能發現什么?

(學生操作)

生:我們的擺法是,每行4個,可以擺3行,4乘3一共擺了12個。那么這個長方形的長是4分米,寬是3分米,面積是12平方分米。

師:你是怎么知道長是4分米,寬是3分米的?

生:每個正方形的邊長是1分米,橫著擺了4個,所以長是4分米……

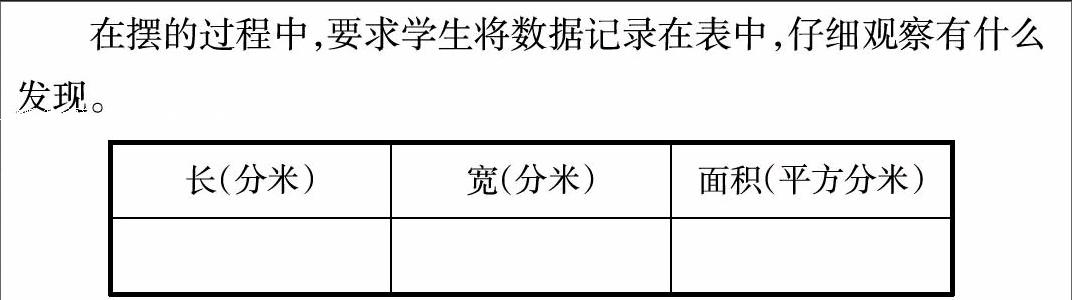

在擺的過程中,要求學生將數據記錄在表中,仔細觀察有什么發現。

(學生操作)

生1:我沿著長擺了5個正方形,沿著寬擺了3個正方形,所以長是5分米,寬是3分米,面積是15平方分米。

生2:我這個長方形,長是3分米,寬是2分米,面積是6平方分米。

生3:我發現長方形的面積可能是用長乘寬,但不太確定。

……

師:我們通過動手操作,求出了這些長方形的長、寬和面積,還有同學對長方形面積的計算方法提出了猜想,那接下來我們就一起來探究如何求長方形的面積。

三、倡導探究學習,生成數學活動經驗

教師不應讓學生對知識的理解僅僅停留在感性的層面,而應該積極引導學生在學習過程中多觀察、思考、發現和比較,倡導合作、交流和探究學習,啟發學生的數學思維,揭示出感性經驗背后理性、抽象的數學經驗。

例如,在教學蘇教版小學數學一年級上冊“9加幾”時,教師教學完“9加幾”的方法并讓學生練習后,可以把所有算式排列寫好,讓學生觀察算式思考:從上面這些算式中你能發現什么?教師引導學生觀察每個算式和結果的特點,比較它們的相同點和不同點,然后讓學生說說他們的想法。就算有些學生的猜測有可能不正確,但這并不重要,重要的是在猜測的過程中啟發學生的思維,找出共同點,然后引導學生解決不同點,在學習活動中領悟學習方法。這樣,學生在后面學習8加幾、7加幾等知識時就能進行知識的遷移,找到計算規律,提高計算速度和正確率。

四、結合生活實踐,豐富數學活動經驗

讓學生學習數學知識,用數學知識解決生活中的實際問題,讓數學走進現實生活中,使學生體會數學的應用價值。教師可以在課堂中把一些生活實際問題引入數學課堂教學之中,讓學生在發現問題、解決問題的過程中,積累數學基本活動經驗。

例如,在教學蘇教版小學數學一年級下冊“認識人民幣”知識之后,教師騰出一定的時間,創設“義賣獻愛心”情境,讓學生在課堂演練中學習“買賣東西”。以為福利院小朋友獻愛心為背景,學生小組合作,在義賣的過程中,學生會識別商品,會看標價,會找錢,并初步學會識別假幣,懂得要愛護人民幣和節約用錢,加深了對人民幣的認識,既學到了知識,又受到了深刻的思想教育。把課堂中學到的知識運用到生活中,讓學生切實感受到生活中處處有數學。

荷蘭數學教育家弗賴登塔爾曾說:“數學學習是一種活動,這種活動與游泳、騎自行車一樣,不經過親身體驗,僅僅從看書本、聽講解、觀察他人的演示是學不會的。”在小學數學教學中,應當不斷地豐富、積累學生的體驗和經驗,既幫助學生形象、感性地感知客觀世界的數量關系,也讓學生深刻地領會到數學的美妙與豐富。

參考文獻:

朱漢強.用經驗生長經驗:培養小學生基本活動經驗的有效途徑[J].中小學教學研究,2013(11).

?誗編輯 趙飛飛