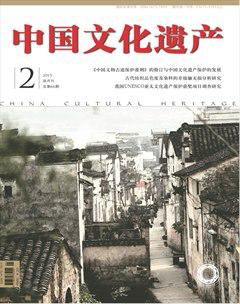

當代中國語境下歷史文化街區保護的探索

齊曉瑾

提要:歷吏文化街區的保護規劃制定方法,在我國實踐中,起始于文物保護方法與城市規劃中修建性詳細規劃方法的結合。在保護工作發展的過程中,又逐漸融合對非物質文化遺產的關注,到對地方遺產地精神的理解,對活態文化的保護和對本地社會網絡的關注。在不同地區和不同個案的操作中.體現了多方向的探索,也有由于認識不足出現的種種問題。本文擬對歷史街區保護的中國語境進行簡要的梳理,并介紹國內歷史街區保護中出現的一些有益探索方向,以期為歷史街區保護中新共識的形成盡涓滴之力。

關鍵詞:歷史文化街區,聚落遺產;城市更新;遺產地精神

城市歷史街區是一種特殊的文化遺產類型。它是傳統城市生活方式的見證,也承載著人們對于傳統城市的鄉愁。

“歷史街區”的概念最早出現在1933年的《雅典憲章》中,“對有歷史價值的建筑和街區,均應妥為保存,不可加以破壞”;1987年《華盛頓憲章》提出“歷史城區”的概念,并將其定義為:“不論大小,包括城市、鎮、歷史中心區和居住區,也包括其自然和人造的環境。它們不僅可以作為歷史的見證,而且體現了城鎮傳統文化的價值”。

從1982年我國政府設立歷史名域保護制度,1985年建設部提出以“歷史性傳統街區”作為核定歷史文化名城的標準;1997年建設部在《轉發“黃山市屯溪老街歷史文化保護區保護管理暫行辦法”的通知》中將歷史文化保護區明確為我國文化遺產重要組成部分;2002年修訂的《文物保護法》將原統稱為“歷史文化保護區”的街區、村、鎮分別單獨命名,歷史街區正式成為一種專門的保護類型;2012年由建設部發布的《歷史文化名城名鎮名村保護規劃編制辦法》,意圖通過明確保護責任和方法,將保護通過規劃納入地方政府的計劃。

歷史街區的保護規劃制定方法,在我國實踐中,起始于文物保護方法與城市規劃中修建性詳細規劃方法的結合。在保護工作發展的過程中,又逐漸融合對非物質文化遺產的關注,到對地方遺產地精神的理解,對活態文化的保護和對本地社會網絡的關注。在不同地區和不同個案的操作中,體現了多方向的探索,也有由于理論、認識的發展不夠而出現的種種問題。

本文擬對歷史街區保護的中國語境進行簡要的梳理,并介紹國內歷史街區保護中出現的一些有益探索方向,以期為歷史街區保護中新共識的形成盡涓滴之力。

重新認識歷史街區保護的中國語境

聚落類型遺產的意義

不同于單體文物,歷史街區、歷史鎮村類型的文化遺產,首先作為人們生活的聚落而存在,往往承載著特定的生活方式與遺產地精神。

歷史悠久的城市文明是中華文化的一個鮮明特色。班固筆下的長安已有“街衢洞達,間閻且千”、“紅塵四合,煙云相連”的氣象;左思筆下的成都也是“比屋連甍,千廡萬室”。年鑒學派歷史學家布羅代爾寫道:“城市造就了歐洲這塊狹小大陸的偉大……(但)長期內,只有東方和遠東才有大城市。馬可·波羅的贊嘆說明這一點,當時巨大的帝國和龐大的都市都在東方這一邊。16世紀以及隨后的兩個世紀,城市在西方成長……歐洲于是趕上了差距。”

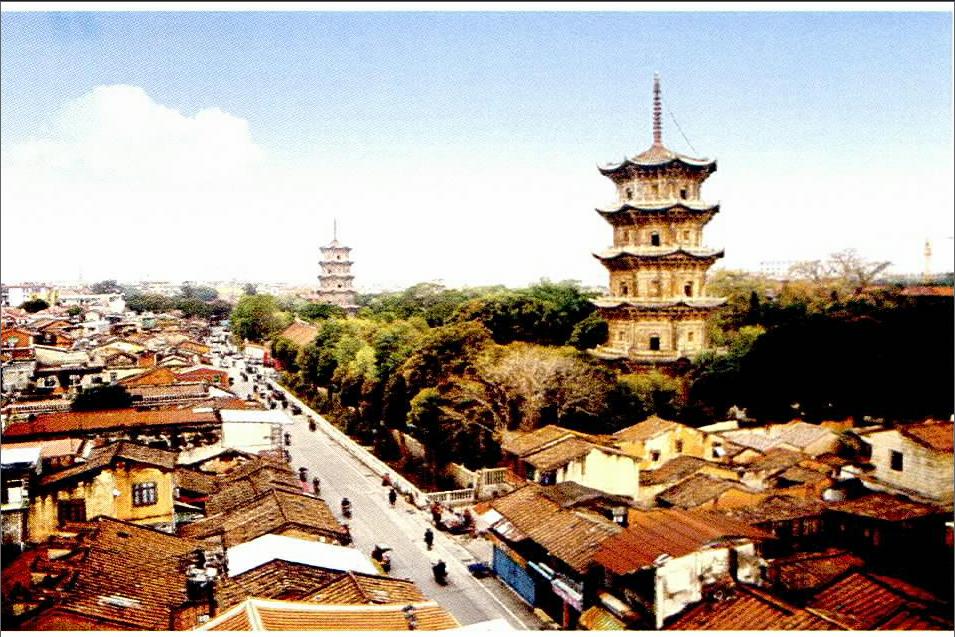

東方城市的秀麗、雄偉及其令人驚嘆的商業和文化成就,不僅長期為外邦所欽羨,在中國文化自己的表述中,歌詠城市的色彩,懷念逝去的繁華也成為重要的抒情傳統。“近坊燈火如晝明,十里東風吹市聲”(陸游),“陳隋煙月恨茫茫,井帶胭脂土帶香”(孔尚任)……歷史城市雖經朝代更迭不斷有興衰,卻有著強大的延續力量。

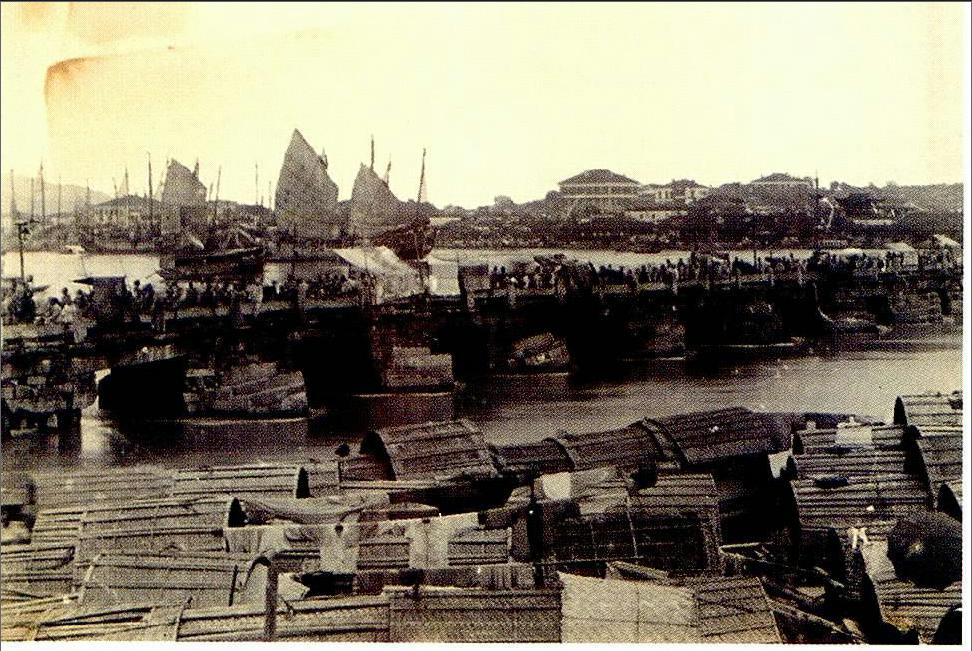

和世界其他歷史城市一樣,中國歷史城市也在20世紀面臨的巨大挑戰。挑戰首先來自工業化帶來的就業機會,引起城市重心的轉移;運輸方式的變革,使得過去在許多城市作為動脈存在的水道系統為公路交通讓路,塑造城市形態的邏輯也因此發生了變化。

在變遷中留存下來的歷史街區,是往日都市文明的紀念物。歷史街區既是一個城市在歷史環境下財富積累的集中體現,也是城市獨特的文化觀念、生活方式得以延續的物質載體。

在作為聚落的生活與感情,與文物保護的理念以及行政和經濟的效率追求發生矛盾時,往往沒有一個絕對正確的答案。需要在對歷史街區人文生態認識的基礎上,認識其歷史與現狀特征,進行有針對性的保護。

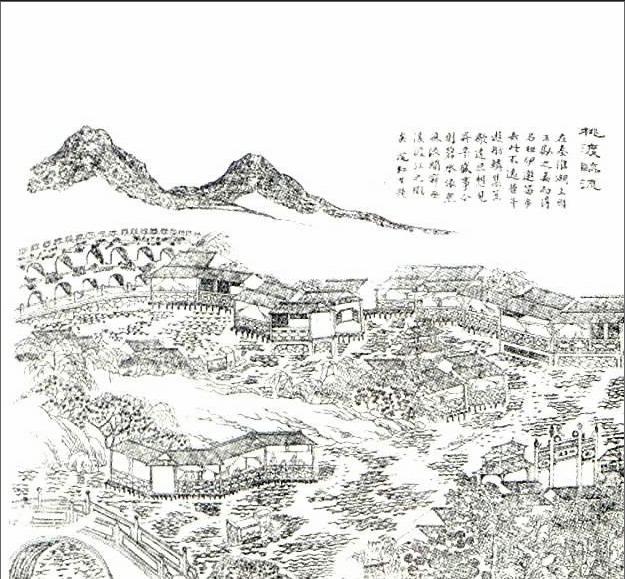

尋找文脈:歷史街區的形成類型

在西方城市研究中,市場聚落被當作城市的經濟本質。而從中國城市的形成條件考慮,行政和軍事中心則被認為是中國城市的本質特征。

但具體到街區層面,在依托行政中心形成的居住型街區之外,由于區域中心的市場地位和工商業而形成的商業型街區是一個重要而常見的類型。商業型街區不僅在港口、府城等都會存在,也存在于通向繁榮港口的水道支線上,以“市鎮”的形式存在。

以居住為主的街區和以市場為主的街區,在居民來源上有明顯的差別。在城市中心形成的居住型街區,其形制往往嚴格按照禮制制度而與居住者家族歷史上的身份等級有著密切的關系。其居民由于長期在城市中的生活,處在致密的社會關系網絡和歷史城市的文化觀念、生活方式之中。以市場為主的街區往往處在城市附近交通最為便捷的區域,街區的原住民多為幾代以內的移民。這類街區事實上位于一個市場網絡的重要節點上,街區的位置、形態體現了倉儲和交通的需求,其建筑和符號體現了商品、貨幣、訊息、象征的流動和文化交流。在我國的許多行政中心型城市中,居住型街區和商業型街區彼此分離,后者多在城外。

以形成原因區分歷史街區的類型,在保護實踐中有著具體的意義。歷史街區的保護首先建立在價值認識的基礎上。但在歷史上,地方志書的編纂一般以行政等級區劃為描述空間的框架,山川、路網、城墻,城中的官署、學校、人物占了主體篇幅。而在歷史街區的生活世界以及符號世界中有重要地位的經濟、文化交流、民俗信仰等知識,往往不會成為正式的歷史記錄。要把握歷史街區的文脈,形成類型的甄別能給我們一些指引,而在具體材料上還需要借助于文學作品、經濟檔案和口述歷史。endprint