生態、歷史、設計德國魯爾老工業區改造

英昂 文丹

提要:德國魯爾工業區是德國最大的工業中心,20世紀90年代,政府對其進行改造,使之成為展現工業文明、自然景觀的新型景觀公國。文章以魯爾區北杜伊斯堡景觀公園和北星公園為例,對其生態的保護與恢復、歷史的傳承與創新、設計的實用與藝術等方面進行了分析,闡述了老工業區的改造是一個生態、歷史,設計三位一體的綜合工程。

關鍵詞:魯爾工業區;北杜伊斯堡公園;北星公園;生態;歷史;設計

去年筆者有幸隨著景觀之路德國考察團參觀了德國魯爾區北杜伊斯堡景觀公園和北星公園,在感嘆于老派資本主義國家完善的制度、良好的社會環境,及一絲不茍接人待物的作風之外,對于老工業區的改造有了更深層次的認識。

魯爾工業區是德國最大的工業中心,人口大約540萬,面積4432平方公里。歷史上的魯爾區是以采煤、鋼鐵、化學、機械制造等重工業為核心的傳統老工業區,魯爾區根據工業化程度可以劃分為四個區:南區,赫爾維格區,埃合爾區和里普區。埃合爾區是重工業區,工業歷史長達150年。由于20世紀70年代國際市場發生改變,工廠關閉、工人下崗、生態惡化;失業率居高不下,80年代末失業率超過15%,為德國最高,社會問題尖銳。在這種大的背景下,魯爾工業區的老工廠廠房改造隨之應運而生,最有代表性的就是北杜伊斯堡公園及北星公園。

公園歷史背景

北杜伊斯堡公園位于德國魯爾區杜伊斯堡市,總占地面積230公頃,曾經是蒂森鋼鐵廠的所在地,該煉鋼廠于1985年被迫關閉。經過四年的荒廢破敗,1989年,政府開始啟動對公園的改造。1991年德國景觀設計師彼得·拉茨通過競標取得了該地塊的設計資格。他從景觀設計的角度,通過對場地原有元素進行整合重塑,將該地區改造成為一個融合廢棄工業景觀與自然景觀、展現工業文化的新型景觀公園。

北星公園原來是“北星礦區”,1857年開挖煤礦、豎立井架,1865年取名“北星礦區”,直到1993年最后一次開采,北星礦區已經走過了136個年頭。1993年北星礦區關閉后,整個工業區改造為景觀公園,1997年聯邦花園展就在此舉行。

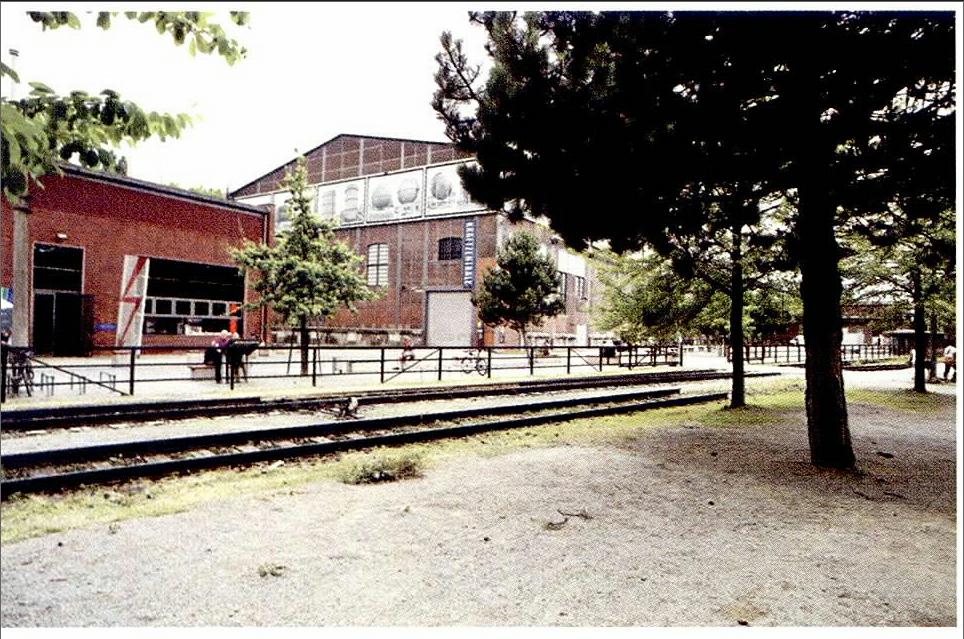

這兩個公園的改造各具特色,北杜伊斯堡公園是在原有工業廠房較大規模保留的情況下進行的改造,北星公園是在拆除部分廠房,保留大面積原有風貌地形的情況下進行的改造,但共同之處在于都是把老工業遺址變為真正意義上的景觀公園,使老工業遺址與自然景觀有機地融為一體。

老工業區改造之生態

老工業區的改造對于很多在此工作生活過幾十年的工人來說是一種痛苦的回憶,這里是他們揮灑青春熱血的地方,是完成了人生各種角色轉變的地方,是創業與追尋夢想的地方。對于他們來說留下的更多的是失望,在轉型的那一刻很多人一輩子追尋的夢想隨之破滅,留給后人的只是一堆不再有生命的鋼鐵廢物。老工業區停滯對很多人來說就是一種“死亡”,一種心靈的“死亡”。老工業區的改造怎么能消除“死亡”使之得到充分的喚醒,是一個必須解決的問題。

老工業區改造究竟應該改些什么?這是一個令人深省的問題。老工業區改造面臨的一個最大問題是生態恢復。在老工業區的生產過程中,粉塵、重金屬顆粒、有毒有害的廢氣廢水,隨著大氣降雨與土壤吸收,沉積在土壤與水源之中,其中無害化處理是工業遺址改造的一個重要步驟。在很多項目中,以現今的技術水平,還無法用生物的手法進行完全地降解,只能通過物理化的手法,在特定范圍內進行固化與隔離,對廢物廢料進行混凝土包裹后再進行深埋或堆積集中隔離,這種生態隔離的做法避免了很多廢料的二次環境污染。在北杜伊斯堡公園中采用的就是深埋隔離的手法。北星公園在改造過程中就將工廠剩余的廢渣堆積成一個金字塔形的大地藝術。

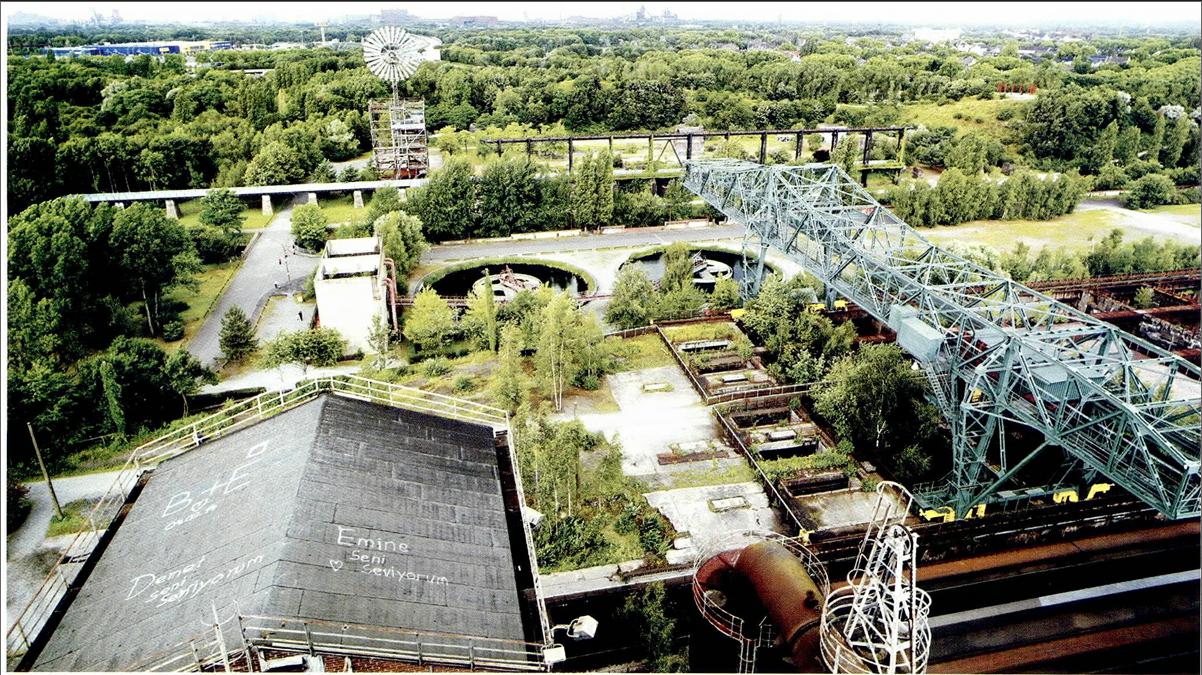

生態的恢復是兩個層面上的問題,一是阻斷污染源,一是通過人為或自然的手法進行有害物質的降解,這兩種手法在北杜伊斯堡景觀公園中有很強的體現。

水公園,由原有園區中的凈化水渠、凈水池、冷卻池等水體景觀組成的系統,在其中通過兩種手法進行了處理:一是對流動的水采用逐層滲流、層層過濾的手法,通過自然的礦石、水生植物等進行層層降解從而使水質清澈透亮;一是對不流動的水面,采用噴泉讓水體有一個小的循環,再通過水生植物的降解使水質得到充分的控制。在整個公園中,水體、水系自成系統,通過合理的規劃與設計,使原有的水體網絡穿插自如,使整個景觀有機成為一體。

公共使用空間,該空間由相對獨立的活動空間和植物花園空間組成。這些空間包括金屬廣場、熔渣公園、料倉花園等等。這些部分都是在原有空間的基礎之上進行了植物景觀的再改造,通過生物的自我修復,在人的視覺上形成了一個良好的花園空間。

在德國工業區的生態改造中,筆者認為最大的特點,在于隔離與恢復的平衡。這兩個公園中對于污染嚴重的都是采取完全隔離,采用硬質的材料進行包裹、掩埋,但在掩埋體之上.都進行了處理,在其上采用覆土的方式進行植被恢復。在前期的修復過程中隔離區與恢復區有著嚴格的界限,但在表面的景觀處理上卻又是無邊界的,整個系統互相融合形成了一個不錯的景觀生態系統。

反觀中國的很多老工業區改造,多強調不破不立,一味的采用拆和補的手法,對老工業區一味的拆,在很多地方進行了大量的移除與新垃圾的堆疊,這種方式不僅在經濟上產生了很大的浪費,而且對生態環境造成二次污染,使污染源擴大。

筆者認為,老工業區的改造重中之重是對污染源的控制與生態的恢復,從老工業區到公園,應該走一條生態、環保、循環、生態再利用的可持續發展的長久之路。

老工業區改造之歷史

歷史身份的再現是老工業區改造的一個特點。老工業區之所以形成了區域是一個社會選擇的問題。在國家發展的必要時間段,在某些特定的區域形成了特定單一的制造體系,此區域在特定的時期是非常強大與繁榮的,但隨著歷史車輪的前進,產業結構的調整,這些區域隨著產業轉型會馬上由繁榮轉向沒落,像中國很多在三線城市的軍工企業以及很多的石油煉造、鋼鐵加工企業,在轉型時期人們看到的常常是無數_T人下崗、無數家庭為新的生計在進行創業與拼搏。這種轉型從短期來看只是社會的一個小的陣痛,但從長期來看是一種信仰的斷層,一種歷史的斷層。人們為之奮斗幾代人的事業在一朝一夕問崩塌掉,使人們的生活與信仰受到不小的打擊。人口的出走與流失是一種必然的結果,在一定的時間段,老工業區留下的只是一些老幼弱小,人口急劇減少,年輕與中年的中間力量流失到其他城市與產業,新一代的又得不到老一代的教育,從而使這種老工業區形成了特定的歷史斷層,老一代的不認可,新一代的不認識,造成了這種真空區的存在,這也是很多中國的工業歷史遺址屢遭拆除最主要的原因,人口真空——經濟真空——認知真空——歷史真空,改變這種真空狀況最好的辦法就是有規模的保留,進行歷史的規劃與再現。endprint

例如北杜伊斯堡公園中的5號高爐,高爐于1985年4月停產,其高度為70米,其占地之大、鋼材噸位之巨,很難拆除。而且對于整個工業區來說,高爐就相當于心臟,它的存在是一種歷史的存在,在很多人心目中是一種里程碑式的存在。在此項目中老的高爐更新為游人可攀爬到頂部的高景觀平臺,這種攀爬的過程一是讓人們在登高的過程中對原有高爐的功能進行再認識,也是讓人們對高爐的歷史進行一次再審視,在登高的過程中從另一個俯瞰的角度更直觀的感受曾經火熱的歲月和最繁榮的景象。這簡單的處理起到了意想不到的作用,使老的歷史與新的審視進行充分融合,使歷史的記憶不斷地傳遞下去。

從經濟層面上來說,經濟的繁榮才是歷史得以延續的載體。老工業區的改造面臨的最大問題是失業率,隨著產業調整,原有的技術工人因為產業轉型,大部分的人都失去工作與生存的手段,經濟的變化會使地域、人口、政治都發生相應的變化。歷史的斷層也就在此時此刻生成、發展,要想在改造過程中保留歷史感,最重要的就是保留承載人們記憶的一些重要構筑物、相關的工業設施和極具歷史感的工業場地等,在其他的場地上通過對各種設施的綜合利用,使改造過程中能容納更多的參觀點、更多的休閑文化設施,從而使更多的人走入其中、參與進來,使人們與老工業區的歷史文化的時空交流成為可能。在這兩個項目中就是通過對場地上各種工業設施的綜合利用,使公園集餐飲、體育運動、集會、表演、休閑、娛樂等各種活動,這種改造就是一種使歷史復活的手段,歷史的斷層最主要的是因為載體的缺失而形成的,新的載體的引入才能使新舊歷史進行傳承與發展,從而使歷史不停地傳遞下去。

老工業區改造之設計

面對老工業區大量生產遺留下來的工業景觀,如廢棄的工業廠房、煙囪、鼓風機、鐵路、水渠等,如何結合場地條件合理處理,使其融入整個公園景觀中是設計師規劃改造面臨的關鍵問題。適度合理的開發、在老的框架中通過很小的投入進行深層次地改造才是老工業區改造的設計之本。

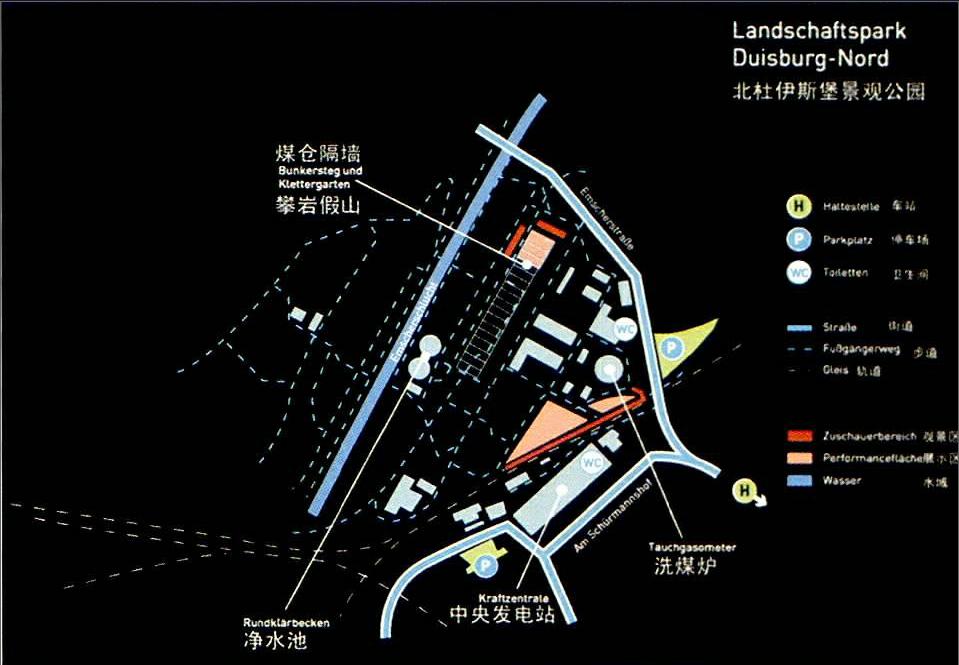

量入為出、功能合理是老工業區改造設計的手法,功能分區清楚明朗是一個好的設計的關鍵,在北杜伊斯堡景觀公園之中就采用了多種模式并存的設計手法。

1.整體廠區形成科普教育基地

工廠廠區的組織、流程與景觀相互結合,其中既保留整個煉鋼過程,又對大眾進行了新型的生態與環保的科普教育,同時也映射了工廠發展的歷史進程,形成一個真正意義上的科普教育基地。

2.局部形成體育休閑空間

原有的生產活動中的廢棄儲氣罐在其中注入了23立方米的水,成為潛水愛好者的活動場地。將儲氣罐改造成了歐洲最大的人工潛水中心。利用原來的貯存礦石和焦炭的料倉,更新改造能容納攀巖、兒童游樂等的綜合活動場所。

5.引入辦公與餐飲

配電站等設備房現更新改造為游客服務中心、信息咨詢中心和酒吧餐廳。

4.就地利用

5號高爐停產后被更新為游客可以攀爬到頂部的觀景平臺,成為可以俯瞰整個公園全景的觀景塔。舊辦公樓建于1906年,觀改建成為有著140張床位的青年旅社。

在整個大的規劃中,采用了四種不同的景觀分層方式進行疊合從而形成了豐富合理的景觀流線與交通層次。

1.高層的盡量保留

在園區中創立一個鐵路公園的層次,鐵路公園是由基地內原有的高架鐵路與高架步行道結合的,并與樓梯、臺階等相連,形成一個系統的高層景觀平臺。這個高層景觀平臺高出地面12米,將整個公園的大型工業景觀都納入視野結構中。在這個層次中采取極小的干擾模式,盡量的通過整合利用形成一個良好的空中交通系統。

2.中層空間的分段切割多層次化的開發

該空間由相對獨立的活動空間和植物花園空間組成。相對獨立的活動空間包括金屬廣場、熔渣公園、料倉花園等活動空間。這些獨立的活動空間構成了設計中的趣味點,在其中引入豐富的玩賞功能,使人能夠參與其中。這種分段式的開發使空間連貫的同時也使不必要的改造降到最低。

3.低層道路系統多方位的串聯

低層道路系統是指連接公園各部分的步行道等交通系統。在景觀分層的基礎上,設計師通過對交通節點的重點塑造,引入休閑活動及藝術創意等活動來實現公園的活力提升。通過多方位的串聯,使道路系統更為流暢。

4.底層循環系統并聯

底層循環系統由凈化的水渠、凈水池、冷卻池等水體景觀組成,形成最低的生態景觀系統。這個系統通過水景、噴泉,水生植物的引入形成了很好的觀景空間,在水面下通過不同的聯通方式,形成了一套完整的水處理自潔系統。

多層次的景觀層疊加、多層次的適度開發,是本設計中最大的一個亮點。不同層次與標高的景觀在本層中得到很好串聯與利用,通過不同層次的剝離與疊加,使設計更為立體與有機。

老工業區設計中最大的平衡點在于保留與開發,兩者是一個不破不立的矛盾共同體,保留必然會影響到開發,而過度的開發又會使保留的部分失去意義。怎樣做到保留開發一體是設計師必須跨過的一條鴻溝,在其中最為重要的是適度開發,合理利用。北杜伊斯堡的景觀規劃中引入了最小拆除、最大利用的理念。在公園中引入多種景觀點,分層次的進行開發與利用。人為活動點在最大的程度上使人可完全參與其中,在新的興趣點中融入老的歷史文化遺址與文脈,是其不可磨滅的亮點。

在北星公園中設計的亮點又更為突出,通過對老的部分廠區的拆除為景觀的介入留下了更多的空間。園區中2號豎井架和2號塔是原有地標,2003年被房地產公司用于改造成行政辦公樓。2010年秋,2號塔樓(原高85厘米)頂部加建了一個玻璃立方體(約有5層高),其上立有大力神海格力斯的雕像。此塔樓的總高度增加至103米。

1996年為1997年聯邦花園展而建設的雙曲線懸索橋,雙拱跨度為80米,在橋面人的視點觀看為互相不對稱,但橋中倒影為平行圖案,其設計之巧頗耐人尋味。endprint

園中有挑空廊橋,其下的支撐結構猶如拉伸的彈簧,采用了非對稱結構的構成手法,其方式尤為靈動而又超前。園區中有一水泵房,藝術家將藍色的玻璃貼在水泵房的外墻面上,此面藍色墻采用了倒影的手法,預示著之前的工業污水不再排放到河水之中。

這兩個公園的成功之處在于大量保留原有工業遺址的各種元素并做了適度開發,整體的風格上更多地強調人為的參與介入,在感受歷史的同時為人們的活動提供更舒適的空間。在德國,對景觀設計有強制性的規定,土地開發中要預留一定的比例,使開發有可續性,而且可以在開發的不同階段作為糾正發展方向、修正錯誤的一個良好補充。

從以上兩個景觀公園的案例中我們不難看出,老工業區改造在設計中一定要注意以下幾個問題:

1.歷史身份的特征再現。

2.生態恢復與環境保護觀念融入設計之中。

3.關注人的參與,營造人性化的空間。

4.平等分享、開拓創新的設計手法。

5.社會統籌、平等自助、自我繁殖是今后的發展意向。

老工業區的改造是一個生態、歷史、設計三位一體的綜合工程,其中既要強調生態的保護與恢復、歷史的傳承與創新、設計的實用與藝術,又要三位一體共同融合,不可以使任何一部分突出夸大,從而打破平衡。老工業區改造不僅是一個廢物利用的過程,而且是一個修復歷史斷層、創新文化的過程。這一過程,不僅是一種設計的過程,更多的是一種文化斷層的重現與修復。

2001年12月,魯爾工業區被聯合國教科文組織列入了世界文化遺產名錄。正是由于魯爾工業區在改造中強調產業景觀的整體性,無論是已經沉寂的車間廠房,還是斑駁的構筑物,還是眾多生產流程中的機械設備等都被保存了下來,它再現了該工業區的完整形象和歷史沿革,也承載著人們對于特定歷史年代的記憶與情感。因此,作為工業文化景觀的經典范例和優秀的世界文化遺產,它從文化、生態、景觀等多維視角和層面上為我們展現了一種風貌,也使我們對該工業區的工業文化歷史的發展與輝煌有了深刻而又直觀地了解和感悟。

20世紀遺產的保護,是一種沒有歷史距離感的保護行為。它需要在最大程度上的恢復與保留,從而去觸動每個參與者的情感與思想。在緬懷過去的同時繼往開來,利用現代化的技術與手段,去傳承與創新,并在百年激蕩的歷程中去探尋和構建遺產價值新的評估體系。在切膚的反省中去推進和貫徹遺產的保護行為,從情感上、從心靈上、從思維上、從設計手法上,多層次多維度的進行保護。

總之,我們通過對德國魯爾工業區的景觀的分析與研究,特別是對該工業區的改造起點、背景以及改造手法的分析,使我們對老工業遺產的再利用方式獲得了很多可資借鑒的理論與經驗,同時也為我國工業遺產改造與更新的理論研究與實踐探索提供了一定依據。

(青任編輯:張雙敏)endprint